シン・短歌レッス39

最近(と言ってもここ10年ぐらいか)街路樹に知らない木が植えられている。これはトキワマンサクというのだという。「まんさく」というのは「まず咲く」という春真っ先に咲く木だからだという(「梅」の方が早いし、他にもいろいろあるようだが、本来のマンサクはもっと早く咲くのかもしれない)そういえば「まんさくの花が咲いた」という詩があったことを思い出した。

まんさくの花が咲いた と

子供達が手折って 持ってくる

まんさくの花は淡黄色の粒々した

目にも見分けがたい花だけれど

まんさくの花が咲いた と

子供達が手折って 持ってくる

まんさくの花は点々と滴りに似た

花としもない花だけれど

山の風が鳴る疎林の奥から

寒々とした日暮れの雪をふんで

まんさくの花が咲いた と

子供達が手折って 持ってくる 丸山薫

ちょっと違う詩だったような気がしたけど、そうか黄色い花は早く咲くのかと。さらに調べたら俳句の季語にもなっていた。「金樓梅」と書いて「まんさく」と読むのだという。やっぱ梅なのか?ややこしい説明があった。

「ときわまんさく」はだから「まんさく」とは違うのだった。開花時期がやはり遅いのだ。今日の一句。

まず咲くと偽りの花常盤満作(ときわまんさく)

字余りだった。偽りの花だからこのまま。

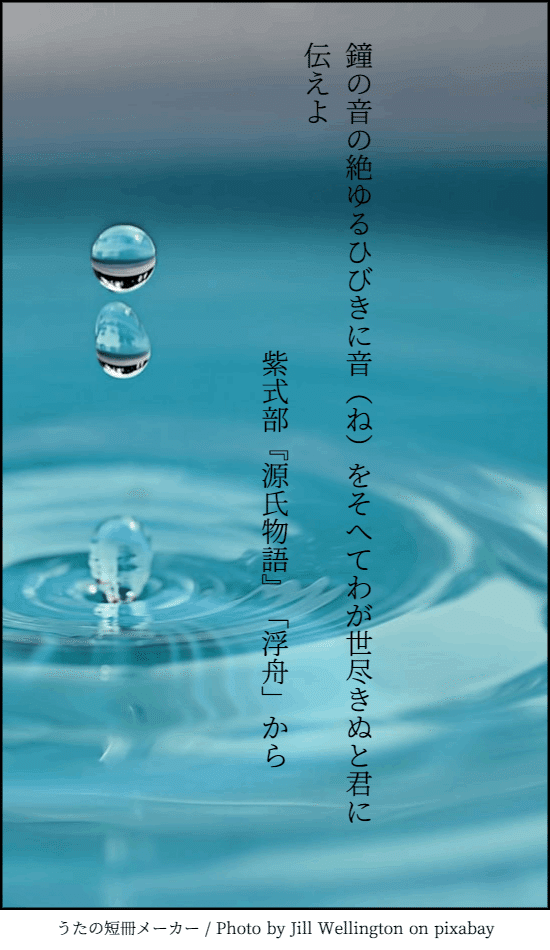

『源氏物語』和歌

浮舟が入水する前に詠んだ歌。実際には入水のシーンは描かれておらずそこが『源氏物語』の上手さだと思うのだが、「浮舟」の帖はけっこう感動してしまった。

『新古今集』「春歌上」十首

今日は『新古今和歌集』から後鳥羽上皇がその並びに苦心したという「春歌上」。ここに王朝栄華の桃源郷を描き出したというのは、塚本邦雄の説。それは『古今集』に倣い勅撰集として、最期を飾るべき王朝和歌の姿であったという。

み吉野は山もかすみて白雪のふりにし里に春は来にけり 藤原良経

ほのぼのと春こそ空に来にけらし天の香具山霞たなびく 後鳥羽院

山深み春とも知らぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水 式子内親王

三島江や霜もまだ干(ひ)ぬ蘆の葉につのぐむほどの春風ぞ吹く 源通光(みなもとのみちてる)

夕月夜潮満ち来らし難波江(なにはえ)の蘆の若葉を越ゆる白波 藤原秀能(ふじわらひでよし)

岩そそく垂水の上のさ蕨の萌え出づる春になりにけるかな 志貴皇子

なごの海の霞の間よりばながむれば入る日をあらふ沖つ白波 藤原実定

見わたせば山もとかすむ水無瀬川夕べは秋となに思ひけん 後鳥羽院

霞立つ末の松山ほのぼのと波にはるる横雲の空 藤原家隆

春の夜の夢の浮橋とだえにして峰に別るる横雲の空 藤原定家

大空は梅のにほひにかすみつつ曇りも果てぬ春の夜の月 藤原定家

立春に詠んだ歌とされる。まだ桜には程遠い吉野の山の情景。霞んでいるのは雪がとけはじめたからだろうか?太陽に照らされ山が霞んでいるのだ。「春立つと言ふばかりにやみ吉野の山も霞みて今朝はみゆらん」(『拾遺集・春』壬生忠岑)の本歌取りになっているという。里の明るさと山の厳しさの対比が見事であるとの選。

後鳥羽院の歌は人麻呂の「ひさかたの天の香具山この夕霞たなびく春立つらしも」(『万葉集・巻十』柿本人麻呂歌集)

当代きっての歌人(そう後鳥羽院は考えていた)藤原良経の歌と並べることによって、君臣が和唱する季節の到来の喜びを詠う万葉から続く伝統的な儀式としての和歌の姿なのだ。

式子内親王が後鳥羽院に詠進した百首の春の歌。式子内親王も当代きっての女性歌人。

「三島江」は大阪淀川の西岸。後鳥羽院の主催した「元久詩歌合(げんきゅうしいかあわせ)の一首。『新古今集』が成立した後の作だそうで、後鳥羽院が定家選から入れ替えたものと思われる。漢詩を作ったときに「水郷の春望」という題で合わせて歌ったという。漢詩の素養と和歌の素養が必要だったのだ。本歌「三島江につのぐみわたる蘆の根のひとよのほどに春めきにけり」(『後拾遺集・春上』曾禰好忠)

藤原秀能の歌も前の歌と同じ状況で読まれた歌。本歌。「花ならで折らまほしきは難波江の蘆の若葉に降れる白雪」(『後拾遺集・春上』藤原範永)

秀能の歌は定家は凡作と吐き捨てたという。『新古今集』には死霊が憑いているというほど故人の歌で固められていた。その露払いを二人の武人の歌を登用したのではないか。

志貴皇子は「石走る垂水の上のさ蕨の萌え出づる春になりにけるかも」ほとんどパクリだよな。と思ったら万葉歌人だった。その原歌が「石走る」で改作を載せたのだ。

藤原実定は徳大寺実定でこの時代を代表する皇室歌人だった。夕方の霞を詠んだと詞書。ダイナミックな歌。

これも「水郷の春望」という題で合わせた歌。『枕草子』の「春は曙。秋は夕暮」に異を唱える春の夕暮の素晴らしさを詠んだ歌。このへんが型破りの人だったのだろう。

藤原家隆の歌は「春は曙」の趣を詠んだ歌。俊成には霞、波、雲と重なりすぎと評された歌。

定家の前に家隆の歌を置くのはどうなんだろう。定家は『源氏物語』「夢浮橋」の幕切れに「峰に別るる横雲」は『文選』「高唐賦(こうとうのふ)」からの引用で、妖艶さを描いている。

定家はやっぱいいよな。安定感があるような。そこが後鳥羽院は気に食わなかったのかもしれない。

俳句レッスン

今日も堀本裕樹『十七音の海』から十首。第四章「覚えておきたい俳句」

子にみやげなき秋の夜の肩車 能村登四郎

コーヒー店永遠に在り秋の雨 永田耕衣

葡萄食う一語一語の如くにて 中村草田男

秋鯖や上司罵(ののし)るために酔ふ 草間時彦

秋の雲立志伝みな家を捨つ 上田五千石

情ありて言葉寡(すく)なや月の友 渡辺水巴

蟋蟀のこの一徹の貌を見よ 山口青邨

おい癌め酌みかはそうぜ秋の酒 江國滋

銀漢や一生分といふ逢瀬 日下野由季

桔梗一輪投げ込む力ばかりの世に 櫻井博道

こういう句はいいなあと思うが、センチメンタルすぎるんだよな。貧しい時代が良かったみたいな。

「学生街の喫茶店」みたいな句だが、永遠にはないよな。このへんが現実主義者すぎるのか?永遠にあると思えた時代は随分昔だろうな。

中村草田男の句は噛み締めている感じがいいのか。種無しブドウだと飲み込んでしまうものな。俳句もそのぐらい味わえということかもしれない。

「秋鯖」の句は飲み屋で愚痴を言い合っているのだろうね。それとも家で奥さんを前にだったら嫌だな。そういう夫は目刺しでいい。

上田五千石の俳句は好きだ。「秋の雲」じゃなくても立志伝を夢見そうな。「捨つ」がいいんだよな。「捨てる」だとぼやぼやしている感じ。

「月の友」は一緒に月を見る友だちで秋の季語になっているという。そういう友だちはいなかったな。月は一人で見るものだとばかり思っていた。「月の友」もいいね。

「貌」の漢字が出てこなかった。まあこの場合「顔」だと間が抜けているようだから「貌」方がいいんだけど。蟋蟀じゃなくてもいいような気はする。バッタの句で似たようなのがあったよな。

江國滋は江國香織の父親だった。遺稿の句だったようだ。入院中だったから酒は飲めなかったのだろうな。

「銀漢」は天の川だという。こういう句は覚えなくていい。「天の川」と言ったほうがピンとくるよな。

「桔梗」の句は、読んだだけでは意味がわからない謎句だった。「一石を投ずる」というような「桔梗を投ずる」のだ。それはありきたりなどこにでも咲いている花だが世の中に投ずる(問題提起する?)のが俳句ということらしい。

映画短歌

今日は映画は見てないので『源氏物語 浮舟』で。かなり難しいけど。

人形(ひとがた)の変わりはいるよ

宇治の川

潜り抜けよと浮上する君

エヴァンゲリオンっぽくしてみた。