シン・短歌レッス121

王朝百首

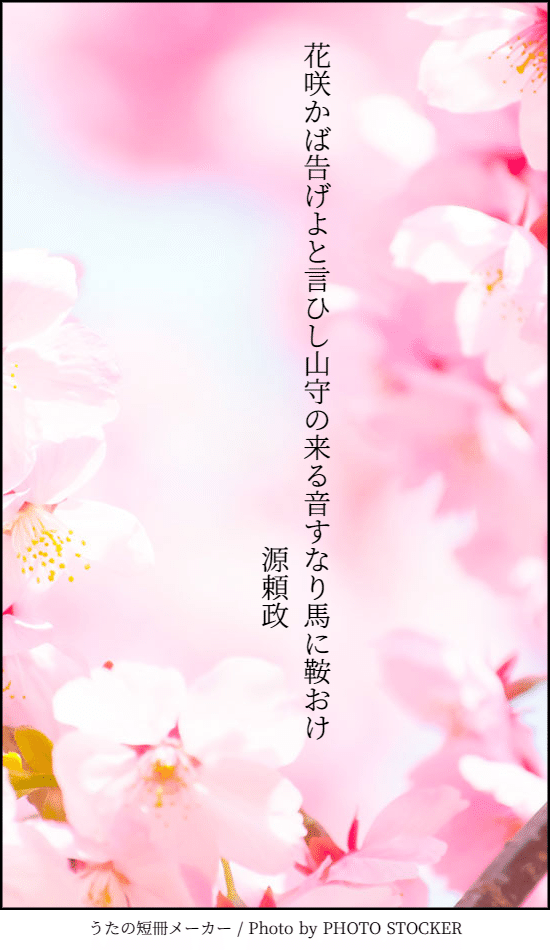

西行の影響にある武人歌人。ただ七十過ぎまで歌壇に居続け、敗走したというのは武人としては情けないのではあるまいか?歌は単純明快、質素剛健という感じか?

西行

辻邦生『西行花伝』

「三の帖」、藤原秋実が西行の親友の僧西住から母を無くしてから鳥羽院の北面の武士になるまでの経緯を語る。

西行は西住と知り合い母の喪失の悲しみを自分本位のものとして反省する。そして流鏑馬の極意を教えた源重実を通して、貴族と武人が交わる雅な世界へ(影響された様々な人物が出てくる)。そこで歌会を通して貴族の娘たちとも交流するようになる。そして、後鳥羽上皇の北面の武士に徴用されてゆくのだった。

母方の血筋が今様の師範の祖父と伝説的遊女(今様舞)の娘である母の舞と祖父の舞で芸能の血を引いていることと父は奥州藤原家の血筋であることが描かれる。

「四の帖」、堀川局の聞き書き。西行の和歌の師匠でもある源顕仲の娘。

後白河院の破廉恥な様子とか、後鳥羽院の関係とか暗部を語る。そういう権力世界に嫌気が差して歌の力で後鳥羽院を支えるという西行。その西行と清盛が同時代で同じ北面の武士として知り合っていたとは知らなかった。清盛が力こそすべてであるというのに対して西行はそれは虚しい(虚無)であるという。そこはフィクションなんだろうけど、清盛と西行が同じ職場(北面の武士)として同僚(親友とは言えないかもしれない)だったのは興味がある。

呪言から呪歌へ(「言問ふ」世界へ)

『現代にとって短歌とはなにか』から批評、谷川健一「呪言から呪歌へ(「言問ふ」世界へ)」。

谷川健一は古典の学者だった。自然や動物を擬人化して語るのは『ユーカラ』でも見られたが、それは元々日本人の中にもあったものであるとする。例えば火を見てそれを火の舌とか言うとか風が悪さをするとか。

「呪言」とはそうした擬人化した自然を沈めるために使うまじないの言葉でアニメ『呪術廻戦』はそれを現代風に拡大した話なのである。『万葉集』は日本に天皇中心の律令国家が形成される過程を描いた和歌集で、まだ地方部族らの「呪言」や巫女的な葬送の晩歌などにその傾向が見られる。柿本人麻呂はそういう役割を担った歌人であったとされ、貴族だけではなくそれ以外の事故死した者たちにも歌を捧げていたりしている。

和歌がそうした呪言から呪歌へと辿っていく中で言問ひ歌(歌垣)などはお互いに歌でもって戦い屈服させていたものと言われている。そこで呪言が言霊となって作用していくのが民謡から和歌に伝えられていく。例えば巫女的な歌人が天皇の代わり和歌を読み行動を決めていく。持統天皇は、天武天皇が亡き後に夢見で占って(言問ひ)天皇になったという。まだ巫女的なものが残っていた姿だという。

『短歌研究 2024年3月号』作品

黒瀬我聞「令和六年一月一日。およびそののち」

午前四時十分

能登沖か!直感は背を駆けながら卓に滑れば皿の落ちくる

短歌のいいところは速報性か。ただニュースとしての社会詠は悲惨な事件が繰り返されることで感情は希薄になっていくと思う。当事者以外は。五七五七七に瞬時に(後から?)収まっているのはどこかしら冷静なのかもしれないと思ってしまう。地震があっても短歌のリズムは乱れないのかと。そう言えばこの人は僧侶だったんだ。だからどこかしら客観的に冷静なのかもしれない。

天井の材はするどく崩落す新春福袋の頂へ

これは面白いと思う(面白いと書くのもどうなのかなと思うのだが)。新春福袋を買っていたのか?それが崩落することで改めて諸行無常を知るのかな。七七が句跨りになっているのだ。

しんしゅんふく ぶくろのいただきへ

福は空の袋になったのか?ゴミ袋となったのか?

福袋が広場うづめてゐしゆゑに天井瓦解の負傷者あらず

福袋はゴミ山になっているのだが、それ故に天井瓦解でも負傷者がいなかったのか?

地震(なゐ)に、はた、をさのごの号泣に、揺るるショッピングモールを急ぐ

これはニュース映像なのかな?「地震(なゐ)に」の文語体に余裕を感じてしまうのだが、悲惨な光景と言えば言えるけど、ニュース的な。

Line来ぬ妻より「にげて」「いますぐ」「富山は津波3メートル」と

妻のLineメッセージがリアルに緊迫感を伝えるのは、もはや短歌のリズムを外れているからだろう?なんか短歌を考えている作中主体と外部の落差を感じる歌である。

十時間前

あらたまの初日の前のうすやみに鐘は響けり躍動の音

こういうところがどこか余裕に感じられてしまうのだが、除夜の鐘は躍動だったのにということか?

山行きの大渋滞をさかのぼり海へと駆るはあやまちか知らず

みんな車で行動するのだ。ちっとも3. 11の教訓が役立っていない。そんなもんなのかと思う。

とやまみんなしんだと思ひ大阪の児は泣きじやくる電話の先に

むしろ外部の声の方が切迫感が伝わっていくな。

天神も地祇も人など譲らんなあそもそも人のゐるを知らんな

混乱状態だが客観的な感じがする。

ボランティア勝手に行くなというふ声のボランティアなどせぬ人たちの

もう聞き飽きてしまったというセリフなのだが、そういう反省のないところに人間はいるのだと思う。

「つなんばし」は村の外れの小橋にて江戸の津波の記憶を渡す

「つなんばし」は津波橋という記憶の橋渡しということなのか?外部とのつながりが重要なのだと思うがいざというときはそうは行かないのだろう。

小池光「舟歌」

冬枯れの水を湛えて利根川は来る日も来る日もひがしへ向かふ

湛えて(たたえて)。東へ流れるということか?「方丈記」かな?

幕の内弁当のなかにひとつある梅干しかなしふるさ遠し

富山との距離を感じてしまうな。

井上陽水に名曲あり

宇都宮の田川のほとりに安宿のその名も「リバーサイドホテル」にわらふ

「リバーサイドホテル」は全国にありそうだな、昔、有田の「リバーサイドホテル」に入った思い出に笑う。これは共感性なのか?

5番線ホームの点字ブロックを鳩ひとつゐて歩くは淋し

寂寞感か。誰にでもあるよな。

茂吉に蔵王のやまありセザンヌにヴィクトワール山あるがごとく

宇都宮の田川の「リバーサイドホテル」なのかな?

クラウゼヴィッツ『戦争論』がひっそりと父の蔵書にありし思ほゆ

クラウゼヴィッツ『戦争論』を意識したのはニュースで戦争を見たからだろう。戦争が撲滅せず戦争は永遠に続いていく。クラウゼヴィッツ『戦争論』は漫画で読んだな。地震と同じなんだろうか?それが自然なのか?

旧田中角栄邸の全焼が線香の不始末と聞くもはかなし

TVのニュースに反応する時事詠なのか?地震には反応してないのは意図あってのことなのだろうか?東京ではこれほどニュースが入ってくるということなのか?

ただ一人の孫よりきたる年賀状虫めがねにて読むあはれさよ

社会詠と日常詠の等価ということなのか?個人の歌ということなのか?

八代亜紀去りてのこりし「舟歌」をこころの中に口ずさむなり

一番共感したのがこの歌だった。タイトルにもなっているし。歌とはそういうものなのかも。大声で叫ぶよりも口ずさむ程度がいいのかもしれない。

小島ゆかり「クリスマスのくじ引き」

起きぬけに水飲まんとすあかときのみづはみひらきながら飲まるる

なんかのおまじないとか健康法みたいな歌だな。「あかときのみづはみひらきながら飲まるる」は古からの伝承なのか?

手袋に手をつつみつつ極月の欲望すごき街をあゆめり

「極月」は12月の別名。クリスマスシーズンを言っているのだろう。日常詠。

「それはそう」の続き気になるそれはさう「ですね」の場合「ですが」の場合

文脈によるんじゃないか?気になるのは文語体だったりして。なんかどうでもいい歌だな。年寄りの小言かいな。

老いてみな沼びととなるおもしろさ忘年会に沼びと集ふ

「沼びと」を肯定しているのか?「沼びと」とはどうにもならない人の意味か?

死んだ子の星点滅すクリスマスのくじは六枚、引くのは五人

センチメンタルすぎるな。

クリスマスのくじ引きに似て選ばれてしまふ選んでしまふ一生

なんか聖書オバサンのような気がする。合わない。

クリスマスケーキ切り分け最大の苺をわたしにくれる青年

優越感に浸りたいのか?

謝罪する総理をシャットダウンして物怪の歌を現代語訳す

同じ穴のムジナかな。

元日に緊急地震速報あり被害ありそして被災者があり

単に事後報告みたいな歌だな。

流星群のやうな孤独が胸に降るめつむりながらねむりまつとき

後句は祈りのおまじないのような句だが、自分自身に言い聞かせているんだろうな。そして、また平和な朝を迎える。その繰り返しなのか?

『ひたくれなゐに生きて』齋藤史

現代短歌史

篠弘『現代短歌史Ⅱ前衛短歌の時代』から「近代主義批判」。国民文学論が起きるのは変革が挫折したときだという。戦後歌壇もまた例外ではなく、窪田章一郎『民衆詩の伝統と異端』、近藤芳美『現代短歌と詠嘆性』など。それに対して武川忠一『近代主義批判』と伊藤整『療養者の歌と私小説』。

「近代主義批判」というのは短歌の詠嘆調が叙情性に繋がり、それがかつての戦争協力の形で国民文学としての短歌に成りえないか?ということなのだと思う。例えば『短歌研究』の今月号で能登沖地震での能登出身者による三者三様の叙情性が出ていると思ったが、一番共感出来たのは小池光「舟歌」だっただろうか?黒瀬我聞は当事者過ぎて一つのニュースとして感受するだけであった。小島ゆかりは上から目線(キリスト者の)すぎるように感じるし、同世代の時代性として共感していくのは小池光のような歌ではないかなと思うのだ。そこに能登沖地震の短歌はないのである。しかし、最初の無常観の川の歌は『方丈記』を感じさせるし、その後の盛者必衰のTVニュースと「はやりの歌などなくていい」と歌いながらそれが流行り歌だったのだと知らしめるときの叙情性なのか?阿久悠の天邪鬼的な性格なのだが。「船歌」は時すぎた晩歌としてあったのだが、八代亜紀の絶頂は「雨の慕情」なのだ。その時期に死んでしまいたいという不条理さなのか?

例えば『万葉集』でも『古今和歌集』の勅撰集にしても戦争翼賛歌に対しても等価に感じてしまうものなのかもしれない叙情性というもの。それは『平成万葉集』でタクシー運転手が歌った牛丼の歌の叙情性に惹かれたのかもしれないと考えてしまうのだ。叙情性をすべて否定することは出来ない。ならばそれを選ぶのは誰なのかということなのかもしれない。少なくとも上からの権力ではないはずだ。

映画短歌

今日は、『燈火(ネオン)は消えず/消えゆく燈火』。

本歌

「舟歌」より「雨の慕情」に至るころ絶頂なりし 死んでしまひぬ 小池光

ネオン消え伝わらぬ文字そのままに時は過ぎゆき廃墟の街に やどかり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?