『カムイ伝』備忘録(長文注意!)

『カムイ伝 』白土三平(全15巻完結 文庫版)

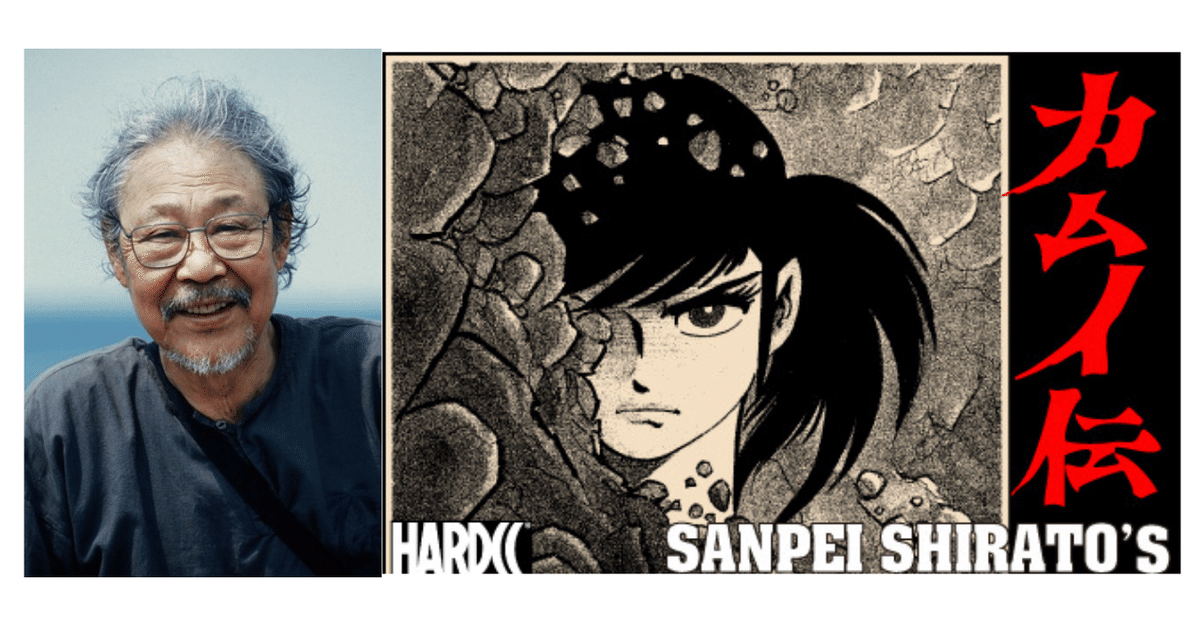

白土三平氏が10月8日に亡くなったとのこと。白土三平と言えば『カムイ伝』。一番最初にコミック本を買って繰り返し読んだのが『カムイ伝』だった。何巻か覚えていないのだが、もしかしたら『カムイ伝2』かもしれない。とにかく途中からでも面白く、その先を想像するのも楽しかったのだ。その一番の理由はやはり忍者ものだったからだと思う。この時期になると木の葉隠れとかやったもんだ(あれは『サスケ』かな?)

とにかくヒーローもので最初にインストールされたのがカムイだから、そう容易く他のヒーローにはなびかないのだ。他のヒーローにはない悲しさや抜け忍としての孤独やなかなか倒せない見知らぬ敵ばかりがやってくる。もしかしたら味方かもしれないと思いながら悲しい敵同士という別れがある。今思うとラブストーリーだよな。そんな『カムイ伝』を改めて振り返りたい。

『カムイ伝 (1)』

江戸時代の厳しい差別社会の中で、自由を求めて戦う人々を描いた大作!

あらすじ

幕府による厳しい身分制度がしかれていた江戸時代。その寛永年間(1624~1634年)末の日置藩七万石領内。厳しい差別を受けていた人々の集落は、夙谷(しゅくだに)という地域にあった。その夙谷に生まれたカムイは、このような社会の中で“生きる誇りと自由”を得るためには、自分が強くなる以外に方法はないという信念を持つ。そんなカムイがふとしたことで知り合いとなった少年の正助。貧しい農民の子として生まれた彼も、カムイほどではないにしても恵まれない境遇にあったが、いつかは現在の境遇から抜け出して自分の家や田が持てる立場になりたいと願っていた。ある日、カムイの母親が重い病にかかるが、夙谷の病人ということで町の医者から診察を拒否される。自分の母親が、ろくな手当ても受けずに死んでしまったことで、言いようのない怒りを感じたカムイは、その怒りを森で出会ったイノシシと戦うことで晴らそうとする。しかし、逆にカムイは傷ついて意識を失ってしまうが、偶然、通りかかった正助により助けられる。一方、日置藩では新しい蔵方役による不正な年貢の取り立てが、問題となっていた………

高校の倫理の先生がお前ら資本論なんて読めないんだからこれを読めと言われたけど全巻は読まなかった(読めなかった)。でも今読んでなるほどと思う。最初に白狼の章で自然界の差別の掟を見せ、その間にいる人間の生業(狩猟としての人間)、その後に江戸時代の士農工商下人非人の世界を描く。まだ航海は始まったばかりだが、面白い。カムイを連れて名付けた黒い人はやっぱアイヌのような気がする。最初の自然の世界感の描き方がアイヌのようだし。その後にマタギの世界。蝦夷の世界。そして支配された農民の世界になるのか?解説が中沢新一だったのも良かった。(2017/02/11)

『カムイ伝 (2)』

あらすじ

慶安年間(1648~1651年)。日置藩の藩財政は逼迫していた。これを建て直すためには、「藩士の人員整理や倹約が第一」という目付け・橘軍太夫の意見と、「新田の開発や産業の振興で藩の石高を上げることこそ大切」と主張する次席家老・草加勘兵衛の意見が真っ向から対立する。日頃から草加勘兵衛に敵意を抱いていた橘軍太夫は、藩主に取り入って、この普代の重臣の失脚を画策。そして、その罠にはまって草加勘兵衛の一門はことごとく逆賊扱いを受けて滅亡させられる。こうした藩内の派閥争いが進んでいた頃、カムイは悪辣な花巻村の小頭を懲らしめる。自分より身分が上の者に逆らうということが考えられなかった江戸時代に、カムイがしたことは“大罪”であった。この“大罪”を犯したカムイは、ついに捕らえられて、あっけなく処刑されてしまうのだが……

完全にネタバレになるけど、二章でカムイが死んで、三章で双子の兄が出てきてまたカムイを名乗るっていう設定は駄目だろう。なんでそれまで一緒にいなかったのか?名前が同じっておかしいだろう。それがわからなくて考えてしまった。あそこでカムイを殺さなければならなかった理由は?非情という世界なんだろうけど、もう少しやり方(描き方)がなかったものか。

でも舞台背景はよく描けている。下人まではまだ人間だが、その下に非人という刑吏や死体処理に従事するカーストがある江戸時代。下人や農民は彼らを見下すことでお上への不満のはけ口にしている。飢饉になって、百姓も苦しいのに非人に炊き出しをしなければならないとか。

カムイが非人であって忍者を目指すようになるのは、剣客(侍)が最後に忍者に敗れるからなんだけど、非人=忍者というのは幕府の裏の仕事をしているので共通点はある。あと五木寛之『親鸞』に出てくるツブテも出てきた。それと非人の親方で全国を束ねている頭目の存在も。これも頭は同じ名前を襲名する。これも上原善広『日本の路地を旅する』で解説されている。(2017/02/12)

『カムイ伝(3)』

あらすじ

厳しい身分差別に反発したことで処刑されたカムイ。しかし、彼には、同名の双子の兄がいた。兄のカムイも殺された弟と同じように、自由と誇りを得るためには自分が強くならなければならないと考えていた。ひたすら剣の腕を磨いていたある日、カムイは、剣客・露木鉄山に命を助けられ、その教えを受けることになる。この鉄山のもとには日置藩を脱藩した笹一角が身を寄せていた。ある日、笹一角は、自分が脱藩する原因となった浪人・水無月右近に出会う。そして、この宿敵から衝撃的なことを聞かされる。それは、“目付けの橘軍太夫の策謀によって、次席家老の草加勘兵衛一門と弟の笹兵庫が非業の死を遂げ”、“生き延びた草加勘兵衛のひとり息子・竜之進が復讐の機会をうかがっている”という驚くべき事実だった。江戸時代、農民が読み書きを習うのは重罪であったが、花巻村の正助は秘かにこれを習い、さまざまな知識を身に付けていった。ある日、大雨で堤防が決壊寸前となるが、正助の機転で村は救われる。これ以降、庄屋も正助に一目置くようになる。そんな中、勘定奉行が悪徳商人と結託してマユの買い付けを独占しようとしたことに農民の怒りが爆発し、日置藩に一揆が起こる。首謀者の苔丸に率いられた農民の大軍は城下にも迫る勢いだったが、目付けの橘軍太夫の巧妙な策により鎮圧される。身元を隠して生き延びた苔丸は流人として夙谷に送られ、カムイの父・弥助の元でスダレという名で暮らすようになる………

自然界では白狼と片目狼の共棲の章(『カムイ伝』では多様性の物語で動物たちの生存競争も描かれる)。大山椒魚は牛肉味だったとは。

カムイと共にもう一人の主人公である下人の正助の活躍。それまで文字を読めなかった村の農民でただ一人文字を読めた正助の機知により農業に様々なアイデアを取り入れた。最初の農具センバコギ(後家さんの仕事を奪ったことから後家殺し)やらを発明するが.........、農民の生活の章。そのうちに正助は洞窟内で寺子屋を開く。

さらに蚕の村の玉手騒動の章。富豪の家を焼く「打ち壊し」から藩主に直訴する「一揆」になっていく。首謀者の苔丸は世直しが失敗して非人の「すだれ」となって身を隠しながら生き延びる。武器を持たいない一揆は「強訴」、その他「哀訴」「世直し」などの解説コラムも勉強になる。(2017/02/16)

『カムイ伝 (4)』

あらすじ

差別の壁を力で克服するために剣の道を選んだカムイは、謎の雲水に見込まれて“忍び”の世界に入る。そして、赤目と名乗る男のもとで修業の日々を送る。一方、藩内の勢力争いから謀殺された日置藩の次席家老の遺児・草加竜之進は、復讐の機会を窺っていた。そんなとき、仇敵・目付けの橘軍太夫が藩主に付き添い参勤交代で江戸へ向かったことを知った竜之進は、その後を追う。これを知ったカムイと笹一角は、竜之進の身を案じ、急いで後を追う。参勤交代で江戸へ向かう藩主に付き従っていた橘軍太夫は、勘兵衛の遺児・竜之進と脱藩した元・藩指南役の笹一角に襲撃されるが、危うく難を逃れる。暗殺に失敗した竜之進達は追手の追及から逃れるため夙谷の地に身を隠す。実は夙谷には、玉手村一揆の首謀者・苔丸も名前を変えて住みつき、再起の機会を窺っていた。花巻村では、正助が念願の本百姓となり、その持てる知識と力を総動員して奮闘していた。ある日、カムイを忍びの道に引き入れた謎の雲水から自分の師“赤目”を殺すように命じられる。赤目は、厳しい忍びの掟を破って抜忍となっていたのである。忍びからの執拗な追手から逃れようとするために赤目は、盗みを働いてわざと捕まり“島流し”となるのだが……

忍者ものの面白さは、この巻あたりから出てくる。抜忍の赤目の登場。カムイは鷹匠の弟子入りして、下人の正助は百姓になって畑を貰い、侍だった竜之介は非人まで落ちていく。赤目は自ら牢獄に入って、牢屋の主を懲らしめ、島流し。人生ゲームの様相?カムイという名の白狼は、一時期群れのリーダーとなるが、片目に蹴落とされて、また一匹狼に戻った。赤目と片目はなにか繋がりがあるのか?

『NARUTO -ナルト-』は白土三平の漫画から影響を受けているのがわかる。サスケなんてもろそうだし、写輪眼はこの赤目から影響を受けたのかも、カカシも。(2017/02/22)

『カムイ伝 (5)』

あらすじ

厳しい身分制度が存在していた江戸時代。強くなることで差別を乗り越えようとしたカムイは、ついに忍びの道へと入る。しかし、カムイに忍びの道を教えた赤目が“抜忍”となるほど、忍びの世界にも厳しい掟があり、この世界にも自由が存在しなかったことを思い知らされる。その一方、花巻村の庄屋から田を与えられて念願の本百姓となった正助は、努力と才能で農民全体の生活を向上させる数々の工夫を考えて実行していた。そんな中でも特に大きな試みは、日置領内で最初のワタ作への挑戦であった。ちょうどそのころ、藩の目付け役・橘軍太夫と結託し、領内のマユ売買を一手に引き受けていた商人の蔵屋が、農民からマユを買いたたいたため一揆が起こる。苔丸と共に一揆に参加した正助が授けた作戦が功を奏し、農民側の要求が認められ勝利する。一揆の趨勢が決定したことを確認した正助と苔丸が花巻村に戻る途中、目付けの手先・横目の一味が二人に襲いかかる……

巻頭に人物紹介が付いてきた。30人近く登場人物が出てくるので助かる。すでに群像劇。忍者のカムイ、百姓の正助、元侍の竜之介の三本の矢が主流だけど脇役も興味深い奴が出てくる。夢の七兵衛は赤目と共に島抜けをし、商人になる。船問屋で財をなすのが面白い。夢の七兵衛は、金がすべてでシェイクスピアのシャーロック的なのかも。

「風(シナド)のトエラ」の章。カムイと兄弟分で赤目が師匠。トエラも抜忍になって、カムイの暗殺を命じられる。その死闘がハイライトだが、死んだ後に回想シーンが出て来る。後で重要な役どころと思ったのか、殺すには惜しい人物だった。もっとカムイの忍者修行時代があっても良かったかも。そしてカムイが『NARUTO -ナルト』に影響を与えたのがわかる巻。(2017/02/28)

『カムイ伝 (6)』

あらすじ

厳しい身分制度がしかれていた江戸時代の日置藩領。目付けの橘軍太夫と結託した悪徳商人による不当なマユの買い付けに農民の不満が爆発し、一揆に発展する。この「玉手一揆」は、花巻村の正助による巧妙な戦術により農民側の勝利で終わるが、その後の責任者の追及は厳しかった。一揆の首謀者として捕えられた正助は父・ダンズリと共に苛酷な拷問を受ける。が、苔丸らの尽力によって正助のアリバイが認められ、無罪放免となる。釈放された正助は、夙谷の娘でカムイの姉であるナナと愛しあっていることを公表する。この身分制度の壁を乗り越えた二人の愛は、領民の結束をより固めることになった。一方、カムイは、自分を忍者として育ててくれた赤目が“抜忍”となったことで、その殺害を命じられる。自由を求めて忍びの道に入ったカムイであったが、この世界にも自由が存在しなかったことを思い知らされ苦悩する。その赤目は新興商人・夢屋と組んで日置領内で秘かに活動していた………

近代以前(民主主義以前)の国からどのように民主主義が生まれてくるのかというテーマは農民の頭、正助のテーマだろう。その正助は一揆の共謀罪に問われ監獄で拷問にあうが、どうにか釈放された。また非人であるカムイの姉ナナとの恋愛も進展中。カムイの追っかけである横目(目付けの手先となって働く忍者の頭目)の娘サナエはカムイとは結ばれないだろうと予想する。それでも真っ向カムイを追っけていくサナエの存在は面白い(狂言回し的な感じか?)

カムイは何回死んでも復活する。それぐらいに抜忍である赤目が強いということだが、ヒーローものの強さというのは限りないものなのはすでにこの時代からあった。敵を倒すほど、またそれ以上の強い敵が現れそれ以上に破壊的なドラマとなす。『ドラゴンボール』ではないが、復活というアイデアもそろそろ枯渇していくよな。ただカムイ一人のヒーローものでもなく、カムイ以外にも重要な役どころと魅力的な脇役もいるから飽きることはない。カムイにしても次々隠れ蓑(変装)していくので、誰がカムイなのか?謎めいたヒーローでもある。カムイというのは個人ではなく神聖(多神教的な神?)のものの名前である。

カムイ→鏡隼人(用心棒)→クシロ(漁師)と変化していく(出世魚でもあるまいし、ダウンしていくのも)。6巻で一番面白かったのは、水奈月右近(敵方?の用心棒)がスランプで弱くなっていることか。相手が強すぎたということもあるのだが、敵方がスランプというのが面白い。それほど重要な役どころとは思ってなかったが、まだ死なせないのは作者なりの何か意図があるのか?(2017/03/15)

『カムイ伝 (7)』

あらすじ

江戸藩邸で、日置藩領の嫡子が暗殺される事件が起きる。幕府は、この不祥事を知りつつも、日置藩からの養子縁組の願いを聞き入れる。どうやら日置藩には幕府すら、うかつに手を出せない秘密があるらしい。そんなとき、江戸で後に「明歴の大火」と呼ばれる大火災が発生する。この混乱に乗じて、草加竜之進と笹一角は日置藩主の殺害を試みるがカムイに妨害される。「金こそ力」と考える夢屋は、この江戸の大災害を絶好の商機として利用し、巨額の利益を得る。しかし、日置領・五代木では夢屋のやり方に反発するシクロに率いられた漁民により、その店舗と家屋が打ち壊しにあっていた。その頃、花巻村では正助の指揮のもと新田開発が進められ、一致団結した領民の力により開墾に成功する。差別を乗り越えた、この新田開発の成功により、身分制度によって対立していた夙谷と村の住人との間に信頼関係が生まれていく。一方、カムイ殺害の指令を受けた忍者“搦の手風”が、その機会を窺っていた……

それぞれの道で迷う登場人物たち。カムイは忍びになったが掟に縛られてここにも自由がないことを知り師匠と同じく抜け忍へ。剣に生きる浪人水無月右近はスランプから剣を捨てて戦う道を模索。なによりも百姓と非人の間に立つ正助は水を堰き止め用水路を引くが試行錯誤の道。

ダムが決壊し始めたときに非人の子供が穴を塞ぐために自らの身体を押し込めて犠牲になりながらも救った。人柱の成り立ちのような神話。それでも正助も非人のナナとの間に幼い子どもがいるが子供を省みることがない仕事人間になっている。サエサのカムイに対する恋心は相変わらず通じず。

ETV特集だったか、日本人の医者(中村哲さん)がアフガニスタンの砂漠に用水路を作って貧困状態を無くして平和な村作りをするというドキュメンタリーがあった。荒れた土地ではたえず水や食料を争う戦闘状態しか生まない。用水路を通しの共同作業で水を引くことによって平和な村作りをするというのは今日でも実証されていた。空爆された荒れた土地では憎しみしか生み出さない。『カムイ伝』で学ばれたのか?(2017/04/06)

『カムイ伝 (8)』

あらすじ

花巻村の正助の指揮による新田開発により、領民の生活は飛躍的に向上した。領民の喜びも束の間、財政難に悩む藩主は目付けの橘軍太夫の進言を取り入れ、新田から新たな年貢を取り立てる計画を立てる。この動きを察知した領民の不満は爆発寸前となり、一揆に発展しそうな気配をみせる。一方、すきあらば外様大名の取り潰しを狙う幕府は、何かと問題の多い日置藩の改易を目論んでいた。だが、七万石の小藩にもかかわらず日置藩には、幕府もうかつに手を出せない秘密の切り札を持っているらしい。幕府首脳は、その秘密を探るべく日置領内には多くの隠密が放つ。その隠密の一人であるカムイは、日置藩の秘密を解く鍵が城代家老屋敷で飼われているカメにあるのではないかと目星を付けていた。その頃、正助はワタ作の先進地域の畿内に視察に行っていた。だが、そこで正助が見たものは、飢餓で苦しむ農民の悲惨な姿であった………

隠れキリシタンのキクはこの世の地獄よりも天国(パライゾ)に召されることで自分の信念をつこうとする。牢獄に入れられても助けを求めない。そこにキクを愛するクシロが抜忍の赤目の力を借りたりしながら強引に救い出す。神の愛から個人のクシロの愛に変転していくキクに見えたがすでにこの世に生きる体力がなく死んでしまう。その亡骸から離れずにいるクシロの無念さ。この巻は凄惨なシーンが多い。キリシタンの拷問もそうだけどキクが腐乱死体になる姿まで描く(この描写は、白土三平の無常観なのか?)のはこの世界の無常観だろうか?(2017/05/17)

『カムイ伝 (9)』

あらすじ

日置藩では、凡庸な領主のもと、城代と目付けの権力争いが続き、領民は貧困と圧政に苦しんでいた。そんな折、新開地の鍬下年季延期にからんだ身分差別の強化が実施される。そのため正助ら農民は、苔丸たち夙谷の住人の協力なしに農作業をしなくてはならなくなってしまった。その上、藩財政の建て直しと、藩権力を一手に掌握しようする目付け橘軍太夫らによって、非常法の採用・藩札の発行が行なわれる。これは、流通市場から正銀を吸い上げ、底をついた藩庫や藩士たちを救うというものだが、同時に物価の高騰を招き、民衆をますます苦境に追い込むことにもなるのだった……。

積読本の下に遭難しそだったのを引き上げて久しぶりに続きを読む。けっこうグダグダしてきいてはいるのだ(先を読むのが辛い)。藩の財政を潤すために藩札をばらまいて、スーパーインフレと化し農民は困窮していく(ほんとこの辺はマルクスの経済学をやっているような)。それに鞭打つような自然災害にも見舞われてついに一揆へ。それを鎮圧するのは非人であり、正助の誰もが平等な社会もなかなか光が見えない闇の中。その非人の掟の中で百姓の娘と恋に落ちた男のリンチが凄まじい。鼻を削がれ耳を切られる。カムイは狂人に変装して、落ち武者となった男を鍛えているのだが。侍で生きるのも厳しい現実の中で、竜之進に迷いが生じる。(2017/09/15)

『カムイ伝 (10)』

あらすじ

非常法による物価の上昇、札相場の下落、藩札の乱発は悪循環を繰り返し、藩内の混乱と生活の悪化はますますひどくなっていった。生活の困窮にあえぐ農民たちの怒りの矛先をそらすため、その張本人である目付け側は御用商人を公金横領者として処刑する。そして新しい御用商人・大蔵屋を登場させることで、藩内の経済不安は一時的に解消されたかのように見えた。一方、日置藩のナゾを突き止めたカムイだったが、忍びとして生きることに迷い始める。そして、隠密団の小頭・手風によって窮地に追い込まれるが……。

そろそろ終盤という展開でカムイが大活躍の回だ。カムイとライバルの手風の一騎打ちの熱意が伝わってくる(『NARUTO -ナルト-』の対サスケ戦のよう)。文庫本サイズだと細かくて(今頃気づくな!)、もっと大きなサイズの本で読みたかった。家を潰された竜之介とその指南役の笹一角の壮絶な闘い。武士のメンツにこだわった復讐劇。竜之介ボンボンだったのに顔が鬼の形相になっていた。(2017/10/16)

『カムイ伝(11)』

あらすじ

目付け橘軍太夫らの罠にかかり、あえなく捕えられた木の間党の首領・草加竜之進。水責め、火責めなどの拷問により、ついに彼は木の間党の本拠地がどこにあるかを白状してしまう。だが、これは竜之進が仕掛けた罠だった。一方、日置藩の領内では江戸の大火による木材景気を当て込んでの、森林の無謀な伐採が行なわれていた。それは自然界の安定の法則を破壊し、洪水という結果になって村を襲った。正助たち農民は、木の間党や夙谷の人々と力を合わせて洪水から稲を守りきる。しかし災害は終わったわけではなかった。自然界のバランスが狂ったことからネズミが大量に発生し、食べ物を求めて民家を襲い始めたのだ。悪いことは重なるもので、かつて領内の人々が一度も経験したことのない、新たなる災害が起こりつつあった……。

この巻は百姓という群衆を描いて壮大。文庫本だと小さすぎるんだけど見開きで洪水から堤防を守ろうとうする治水作業とか一揆とかの描写に力が入っている。カムイも裏に回ってよくわからん。忍者だからね。一揆を煽るカムイ。正助は村のリーダーとしてどう統率していくか(一揆を進めると権力側の鎮圧に合う)?ということなんだけど一揆の流れは止められず、結局一揆を回避するのに農民を逃亡させるわけだった。その思惑が商人の夢屋七兵衛と一致して百姓を逃がすわけだが、それが鉱山やら新しい産業への身売りになって資本主義になっていく。カムイはあまり出てこない。(2019/06/30)

『カムイ伝 (12)』

あらすじ

日置藩内は、無能な領主のもと、目付けと城代の権力争いや絶えざる経済不安で混乱をきわめ、更には大飢饉に襲われるに至り、各地で一揆が起こっていた。そんな絶望的な状況の中で、正助は生き延びるため、他領へ逃げる“逃散”という壮大な打開作を思いつく。しかし、殺気立った群集は正助の言葉に耳を貸そうとしない。だが、隣領からのクズレ一揆衆の出現で農民同士の殺し合いになりかかったところを正助の機転で免れ、逆に一揆が浮足立つ結果になる。この偶然と商人・夢屋七兵衛の助けを借りて、正助の逃散計画はとうとう実行に移される。一方、木の間党の首領・草加竜之進は、橘一馬の木の間党に対する孤立工作によって、徐々に窮地に追い込まれていく……。

前巻を読んだのが6月だったから忘れている部分もあったのだがどうにか筋をつなげることが出来た。主人公のカムイだが抜け忍となってから変装しているのでどこで出てくるかわからない。女にも変身できる両性具有の媒体としてのカムイ(このあたりはシェイクスピアも読んでいるのかな?)。

「屍移し」という忍術。死んだと思ったら身代わりだったという忍術、それをやったら不死身になっていつまでも死なないと思うのだが。カムイは日置藩の秘密を知ってしまい、それで抜け忍になるのだが、その秘密は徳川家が非人出身だったというネタバレ。支配階級が崩れることになる隠密だった。

小藩の日置藩がそれまでのさばってこれたのもその隠密のためだった。だが情勢は思い通りにはならずに権力争いや跡取りぼんくら息子のせいで取り潰しになってしまう。領地没収。そういうのは多かったらしく判明しているだけでも240家が、跡取り断絶もあるのだが、それは幕府に逆らったため。幕府が最終的に止めを刺した形だが、日置藩はそれ以上に農民が反乱を起こすなど問題が多かった。もう一人の主人公農民を代表する正助は非人階級と手を組んで集団逃亡した。その雇われ先がノリの養殖と炭坑だった。資本主義社会のはじまりという感じ。

商人の夢屋七兵衛によって炭坑に売られた正助らの集団はそこで地獄の労働に就く。まさしくブラック企業の始まりで、炭坑で水が出るのを当時はまだポンプがないので桶で汲み出す作業。いつの間にかカムイも忍んでいるのだが正助には正体を明かせない(追っ手を感じるから)。

炭坑の悲惨さはよく描けている。正助の炭坑での山抜けと漁村の仲間との連帯を持つ。その前に山の一揆が起きる。忍者や浪人の闘いも山場をむかえたようで、手風や赤目(カムイの師匠、NARUTOの師匠カカシの先駆者。手風がサスケか?)忍者も目が離せない展開。(2019/11/08)

『カムイ伝 (13)』

あらすじ

幕府の取り計らいによって藩の主な責任者がすべて処分され、領地も幕府の天領となってしまった日置の地。混乱の残るこの地に、新代官としてやってきたのはあの笹一角であった。しかし、彼の実体は日置藩の元次席家老の遺児・草加竜之進であり、ある事情から一角の名を名乗っているのだった。彼は、社会改革を目指す農民たちのリーダー・正助と協力し、領内再建に努力する。その結果、領内には豊かさと平穏が取り戻された。しかし、身分制度廃止、新田開発などを前提とする再建の内容は、当時の封建社会の枠を大きくはみ出すものだった。あるとき竜之進のもとに、町人請け負い新田開発のための見分通達が幕府から出される。この通達に抗議すべく江戸へ向かった竜之進や正助らが留守となった虚をついて、突然、日置を訪れた幕府見分隊の一行に、全領内は騒然となる……。

2年ぶりに、白土三平氏が亡くなったニュースを聞いた後に積読の奥の方から引っ張り出してまた、残りの続きを読み始めました。

元日置藩の領内の村の開墾事業と養蚕産業も軌道に乗って村も豊かになっている。日置藩は取り潰しになって、その後を継いだのが草加竜之進扮する笹一角で、彼は一時穢多の身分まで落としたこともあり、農民の苦悩を理解して理想的な藩主となっていく。しかし、お上は優良開発地と聞いてそこをもっと幕府の為になる者に譲り渡す計画を立てていた。そのことを知って、正助と藩主竜之進は幕府に直訴に行くのだがその空きを狙って測量が入り、農民たちの怒りが一揆を引き起こさせる。それは引き止められたのだが、幕府側の忍者の頭目である横目の策略で、再び農民と非人の対立が起きてしまう。

それを止めに入ったのは尼僧であるアテナ。このアテナはカムイの剣の先生の娘で薙刀の師範で凄い強いのだが、大勢に無勢で、惨殺されてしまう。それに怒ったアテナに恋心を抱いていた浪人の剣豪水無月右近は、激怒して、見境なく農民を切り捨てる。

後半怒涛の展開で、ヒロインのアテナが惨殺されたのは、もともと村人にの根っこにある差別感情(ヘイトクライム)だった。それは村の状態が良いときには共同体としてプラスに働くが、危機的状況で尚且幕府の策略によって、容易に住民感情の中に村の先行きが悪いのは裏切り者の存在があるからと敵を探し出す。

今のヘイトクライムと同じような状況だった。こうなってしまうと共同体は分裂するしかなく、すでに一人の知恵者でも押さえがきかなった。そうした悲劇をアテナと右近というラブ・ストーリーに絡めてここ一番の崩壊の序曲とも言えるクライマックスを描いている。果たして、それはもう理想の共同体が崩壊していくことなのだろうか?カムイはどこにいる!

『カムイ伝 (14)』

あらすじ

町人請け負いの新田開発の通達に抗議するため、江戸に出向いていた竜之進。しかし、彼に命ぜられたのは、領内の物品の取引きの権限をイタミ屋という商人にゆだねることと、身分差別強化のための人別改めの議だった。さらに幕府の決断によって代官の交代劇が起こる。結局、身分制度は元のもくあみに帰し、新田開発計画も頓挫して、せっかく竜之進らが推し進めてきた日置の改革は大きく後退してしまう。そして幕府の思惑通り、領内の市場の実権はイタミ屋が握ることになるが、このイタミ屋の正体は? そしてその背後にあって、幕府と結び付くほどの巨大な力を持つ人物とはいったい何者なのだろうか……?

一気に一揆突入だ。いままで散々失敗してきたのに、それだけ農民の方にも知恵が付いてきたということか?百姓の産業品を買い叩く問屋の存在。ブルジョア革命かと思ったら、それも潰されそうで、一気にプロレタリア革命になるのか?そうは思えないよな。

「共鳴き」という米を喰う雀退治で、農民が行う行事が伏線となって、一揆に繋がる。自然と生活が密着しているということ。

その中から大男が「カムイ、カムイ」と叫び出てくるのだが、大男伝説は各地にある。八郎潟の「八郎」とか。「さん子」は、秋田だった。ダイダラボッチの系譜。宮崎駿も『もののけ姫』で描いているよな。あと巨人兵とか。それを漫画に取り入れたのが白土三平だったのか?

歴史と伝承の民俗学を取り入れたところに白土三平の面白さがある。

『カムイ伝 (15)』

あらすじ

幕府と、イタミ屋の背後にいた夢屋の結託による強引な見分に対して起こった一揆は、大きな犠牲と引き換えに、見分の延期が民衆の手に勝ち取られたことで終結する。その一方、幕府のとった警備の手配も迅速かつ大規模なものだった。そして、幕府側の取調べによって捕えられた多くの人々や、一揆の責任者として名乗り出たゴンたちが迎えた状況は、あまりにも悲惨なものだった……。

この巻は悲惨極まりないのは、「一揆」の後始末の巻だから。拷問のオンパレードだった。拷問の限りなさは、中世ヨーロッパも過ごそうだけど江戸時代も大したものだった。

正助の舌を抜かれ、解放後に領民に虐殺されるのは、農民の単純な直情性の批判なのかな。そういう負の感情は、今でもあるような。

この物語が「革命」ではなく「一揆」で止まってしまったのは、日本の二重支配の構造があるのか?藩に対しての非道は、幕府への直訴で解決出来ると正助は思っていたのか?幕府の徳政に期待したのは、その前に来た藩主、竜之介(笹一角)が徳政を執行したから、武力闘争ではなく、話し合いを求めた。そこで武闘派苔丸は離反して、山に潜伏する。ブルジョア革命を目指した夢屋は、金に溺れて領民を労働者としか見なかった。さらに強大な資本家三井が現れ潰されていく。残るカムイは、海人になる。この展開は日本国のことは勝手にせいという感じで納得。