猫が憑く・ねこがつく

野良猫が僕を見ている。僕も彼を見ている。

細い道路を挟んで向かい合う一人と一匹。沈黙の黒い毛皮のもふもふと黒い服を着たひょろい男。ふと振り返るとこちらを見つめる三色のもふもふ。

しまった…囲まれた。

いや、何をしているんだ僕は。

またね、と一声かけて止めていた足をまた家へと向かわせる。彼らもその柔らかそうで硬い足を何処かへと向かわせる。野良猫の肉球の硬さのなんと魅力的なことか。

この町は猫が多い。というより、僕は行く先々で猫に出会う事が多い気がする。

「猫が憑いてるのかもね。」

冗談ぽく母は言った。守護霊が猫…仕事してくれるのかそれは?僕が危険にさらされている真横で身だしなみとか整えていないだろうか。日本のどこかにある猫を祀る祠にちゅーるでも供えに行くべきか。いや、さすがに現代的すぎるか。いやいや、何を悩んでいるんだ僕は。

とはいえ軽やかでしなやかで、なんとも不思議な魅力をもつ彼らが僕を護ってくれているなら、根っからの猫好きとしては嬉しい気もしていたり。猫背、猫舌、猫っ毛揃った特徴の僕には、確かに猫のご加護のようなものがついているのかもしれない。別に関係はないが。まあまあ、ものは捉えようだ。いいように言わせておくれ。

「猫が憑く」という詩を書いた。

どこにでもいるからこそ、どんな物語でも想像できる。暖かくなった町を歩く彼らは、何か人知を超えた不思議を連れてやって来る。そんな事を考えて書いた詩だ。

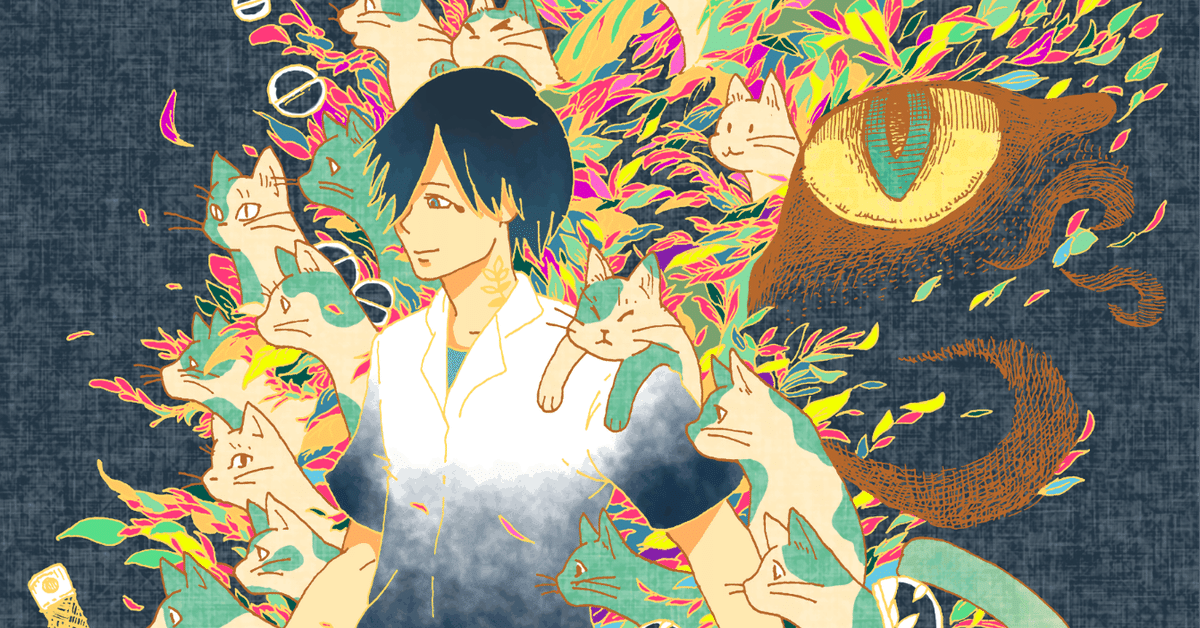

子猫を拾った小さな女の子が出会う、猫の加護を受けた青年との不思議な物語。絵はそんな話を想像して描いた。夏の鮮やかさが欲しかったので、舞っている葉は割とカラフルなものにした。一人一人違う彼らの柄を描くのがとても楽しかった。

猫はきっと、自分を愛してくれる者に不思議な力を与えてくれるのかもしれない。時には気づきで、時には落ち着きで、時には元気であったり。猫の加護とは、きっとそういうものなのだと思う。

僕の絵に隠している「彼」も、そんななにかを見る人に与えられたらいいなあ。良ければ「彼」の話はこちらから。

今日も野良猫が僕を見ている。僕も彼を見ている。猫に慣れた僕の事を、少なからず猫たちも分かっているのだろうか。それとも本当に僕には猫の加護がついているのだろうか。

あんまり考えても仕方ない、今日も猫が可愛いのだ、それでいいじゃないか。

細い道路を挟んで向かい合う一人と一匹。沈黙の白い毛皮のもふもふと青い服を着たひょろい男。ふと振り返るとこちらを見つめるタヌキ。

タヌキ……。

しまった…囲まれた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?