すべてがテクノロジーによって人工化されていく世界で、「動物の視点」をもつということ(アニマルSDGsとはなにか⑥)

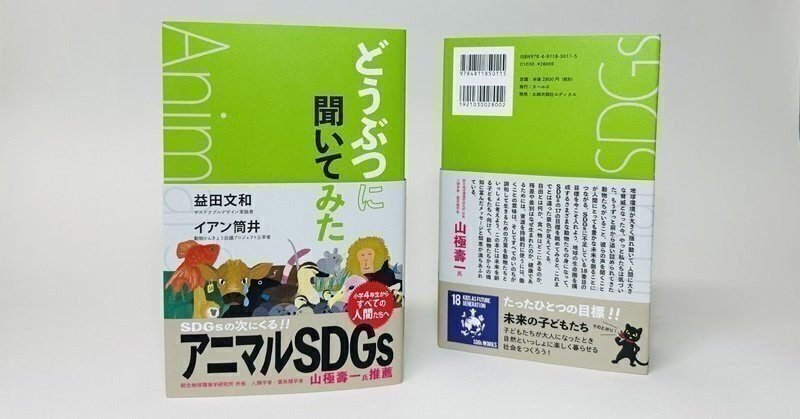

2024年5月15日より全国で発売中の書籍『どうぶつに聞いてみた アニマルSDGs』(太郎次郎社エディタス)について、著者のイアン筒井が解説するこのnote。最終回となる今回は、ますますテクノロジーが進化していくこの世界で、「動物の視点をもつ」ことの意義を考えてみたいと思います。

「ゴリラに似ている」はけなし言葉なのか

動物の視点に立って環境問題を考える取り組み「動物かんきょう会議」「アニマルSDGs」は、SDGs未来都市を掲げる山口県宇部市をはじめとした日本の各地で広がっています。小中学校で数多く開催してきたワークショップも好評で、インストラクターを務めてくれる国内外の仲間も増えてきました。

しかし、いつも良いことばかりだったわけではありません。あるとき、ひとつの問題が持ち上がりました。とある中学校の現場で、グループごとに「動物キャラクターの絵を描いてみよう」という課題を生徒たちに提示したときのことです。なかなか絵がうまく描けないグループがあったので、若いインストラクターの一人が「あの先生、ゴリラにちょっと似ているから、見ながら描いてみたら」と言ってしまったのです。

その発言は先生の知ることとなり、「傷ついた」と大変な剣幕で怒る事態になってしまったのです。インストラクター本人は、すぐに自分が間違っていたことに気づき謝罪したのですが、先生の怒りはおさまらず、「SNSでこのことを公表します」とまで言われ、結局インストラクターが生徒たちの前で謝罪することになりました。

わたし自身、前提として適切ではない発言ではあったと感じましたし、問題の収拾のために心を砕きましたが、どこかに違和感を感じていました。その先生が怒りの矛をまったく収めず、周囲の先生方も彼の怒りに同調し、最終的にインストラクターがみなの面前で改めて謝罪する事態になり、子どもたちに「まちがいを犯すと、とんでもないことになる」という〈教訓〉を与えてしまったこと……教育として果たしてこれでいいのか、という思いは残りました。

しかし、わたしの感じた違和感は、もっと違うところにもありました。今になればはっきり言葉にできるのですが、それは「『ゴリラに似ている』をけなし言葉として受け取るなんて、ゴリラに失礼ではないか」ということでした。

もちろん、その場でこんなことを言ったら火に油を注ぐことは明らかです。しかし、「ゴリラに似ている」をけなし言葉としてしか受け取れず、周囲の人たちも「ゴリラに似ているなんて言われて、かわいそう」と共感してしまうのもまた、ゴリラに対する無知・無関心から来る考え方ではないでしょうか。わたしがこの一件で後悔していることがひとつあるとするなら、「ゴリラに似ていると言われるのは素晴らしいことだ」ということを、関係者にきちんと伝えられなかったことです。

先進的で民主的、カッコいい存在としてのゴリラ

わたしはハリウッド映画『猿の惑星』シリーズが昔から大好きです。1968年に始まった最初のシリーズは、未来で人間と猿の関係が逆転し、猿によって人間が支配されている世界のお話です。黒人差別が今よりも苛烈だったアメリカ社会、そして科学技術を信奉して最終的に核兵器で自らを滅ぼしてしまう人類世界を寓話的に描き出していました

さらに2011年にはじまったリブートでは、現代を舞台に、抑圧された猿たちが愚かな人類を征服していく一大活劇が描かれます。主人公シーザーはチンパンジーですが、森の賢者としてのオランウータン、そして心優しく力持ちなゴリラも活躍します。映画でのカッコいいゴリラ像は、現実のゴリラの生態からヒントを得ているのでしょう。

リブート第1作『猿の惑星:創世記(ジェネシス)』(2011年公開)の予告編。

これまでの研究により「ゴリラの社会はもしかしたら人間よりも民主主義的かもしれない」ということが知られるようになりました。群れにはオスのリーダーがいますが独裁的な存在ではなく、メスや子どもたちの多数決で行く方向を決めてしまうこともあり、リーダーのオスは所在なさげについていったりします。

群れのメンバーどうしでトラブルになったときはどうでしょうか。サルの場合だと、サルどうしで明確に序列があるため、トラブル当事者以外のサルたちは強い方に加勢して、争いを終わらせてしまいます。ところがゴリラの場合、攻撃したほうを諌めたり、力の弱いゴリラが間に入って調停することもあります。ゴリラは体の大きさや力の強さにかかわらず、互いに対等でありたいという気持ちを強く持っているのです。果たして人間は、サルとゴリラのどちらに近いでしょうか?

ゴリラ社会ではオスとメスの関係性も対等で、お母さんのメスが子どもを置いて食べ物を取りにいったときに、オスは子どもたちの面倒を見ます。ゴリラの子どもたちは、まったく無遠慮にお父さんゴリラにじゃれつきますが、お父さんは嫌な顔ひとつせずにきちんと世話をします。ゴリラのオスは、平均的な人間の父親よりもよっぽどイクメンだったりするのです。

「共感力」は良い方向にも、悪い方向にも働く

こうしたゴリラの社会の現実を広く社会に紹介しているのが、霊長類学者・人類学者で、『どうぶつに聞いてみた アニマルSDGs』の帯に推薦文を寄せてくださった山極壽一(やまぎわ・じゅいち)氏です。わたしが山極氏を知ったのは、さきほど述べた「ゴリラ騒動」がきっかけでした。「ゴリラのことをもっと知らないといけない」と考え、『ゴリラからの警告』をはじめとした山極氏のゴリラ関連著作を読み、勉強するようになったのです。

山極氏は前京都大学総長、現在は総合地球環境学研究所の所長という肩書きがありますが、それよりも「野生のゴリラと一緒に生活して人間とは?を考えた人」と紹介するほうが、彼のユニークさを表現できるのではないかと思います。

昨年2023年末に出版された著書『共感革命 - 社交する人類の進化と未来』(河出新書)のなかで山極氏は、人間には未来をつくりかえる力が備わっているとし、その力をポジティブに発揮するために、人間が本来もつ共感力に着目しています。

この本の中でわたしが特に印象的だったのは、次のような論でした。少し要約すると、以下のようになります。

「人類の先祖は、生存するために勇気を出して、森からサバンナへと進出した。サバンナには猛獣がいて、彼らに比べて弱い人類は猛獣から狩られる側だったはずだ。そんな彼らが生きのびられたのは、人類には『共感力』が備わっていたからだ」

人類が捕食の対象だったということ、危険から身を守るために、人類は共感力を発揮してコミュニティをつくることを選んだ。そして音楽や踊りなどの身体表現も生まれたというのです。ただし、その共感力をつかさどる脳にはキャパシティがあり、150人程度が限界なのだという。その後、人類は飛躍的に進化しましたが、脳の容量はほとんど変わっていません。

今、SNSというテクノロジーの進歩によって、150人どころか数千、数万、もしくは億単位の不特定多数とコミュニケーションできてしまう社会となりました。山極氏いわく、「共感力」が暴走している状態にあるというのです。

アイヌが文字を持たなかった理由、文字をより善く活用するために

このような内容を知ったとき、わたしはアイヌの長老とかつて交わした会話を思い出しました。以前から、アイヌ民族にはアイヌ語という言葉はあるのに、文字を持たないことが不思議でならなかったのです。そのため、こんな質問をしたことがありました。

「アイヌには文字がないので、文字をもつ文化に比べて遅れている文化だと思われてしまいますよね。なぜアイヌ民族には文字がないのですか?」

そのとき、アイヌの長老はわたしと目を合わせ、こんなたとえ話をはじめました。

「君は、わたしが目の前の道路で交通事故があったと直接聞くのと、交通事故があったことを新聞の文字を読んで知るのと、どちらを信じるかい? 」

(もっともそのとき、わたしは新聞の方を信用してしまうなぁ…と内心考えてしまったのですが…)

「わたしたちアイヌ民族は、信用する人から直接に聞いたことを信じるんだよ。文字は書き手が都合よく書くこともできてしまうだろ。だからアイヌは文字を必要としなかったんだ」

このようにわたしはアイヌの長老が文字(記号)よりも信頼関係(言魂)だということを聞いていたので、山極氏の「今は共感力が暴走しているが、150人以下のコミュニティではそれが健全に機能する」という説にも納得がいきました。

昨年、山極氏による『共感革命』の出版記念講演があり、そのときに幸運なことに先生に質問できる機会があったので、日頃考えてきたことを尋ねてみました。

「戦争をしているのはエイブラハムの宗教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)で、『白黒つける』世界観のものです。わたしはアジアの世界観、『争わない』縄文や仏教哲学などで、共感を正しい使い方に戻していける可能性を感じているのですが、いかがでしょうか」

先生からは、次のような返答をいただいたと記憶しています。

「今、パレスチナとイスラエルが争っている。これは要するに『イェルサレムはどちらにとっても聖地だから譲れない』ということなんだけど、日本には神仏習合(イアン注:神社の神様とお寺の仏様はもともと同じという考え方で、奈良時代以降の日本で広まった)という考え方がある。なんでそういうことができないのだろうかとなる。これからは、若い世代が宗教や国を超えて、混じり合ったり、議論したり、一緒に作業をする機会を国連はつくらないといけない。争い合うものをまだもっていない若い世代たちが、これからの未来のルールを一緒につくる機会を、今の大人たちが与える雰囲気になっていく必要があると思う」

さらに山極先生は、わたしたちの祖先が森から勇気を出してサバンナに出たように、今こそ第二のノマド時代が必要なんだ、と力説されました。これはまさに、わたしが長年取り組んできた「動物かんきょう会議」が目指してきたビジョンと同じものでした。

わたしはこの言葉は励まされ、『どうぶつに聞いてみた アニマルSDGs』の制作をさらに3ヶ月追加して、つくり込むことにしました。そして今年2024年初頭、書籍のカバーを制作する段階で上記の対話を思い出し、正式な面識はないけれども、思い切って山極先生に推薦文のお願いをしてみたのです。

その結果が、本書の裏表紙に掲載している推薦文です。

「命の経済」とイノベーション

さて、このnoteの連載は、わたしが当初思っていたよりもはるかに多くの人に読んでもらっていることがわかりました。読者のなかには、「このイアン筒井なる人物は熱心な環境保護活動家なのかな」と(良くも悪くも)思われた方もいるかもしれません。

実際のところ、そういう部分もあるかもしれないし、そうでない部分もあります。本業がデザイン会社の経営者だから、という理由はもちろんあるのですが……わたしがもっとも関心があるのは、環境保護というよりも課題解決です。

わたしは、イノベーション=「いい案」だといつも言っています。大きなテーマとして環境問題という課題があって、それを解決するためには「動物の視点になって考えてみる=人間中心の発想を突破する、クリティカルシンキング」、これがイノベーションのきっかけになると考えているのです。

フランスの経済学者ジャック・アタリは、あらゆるものがテクノロジーによって人工化され一見便利になっていく経済システムを「死の経済」と呼んでいます。グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、テスラなどのビッグテックと呼ばれるテクノロジー企業が経済を牽引する今の状況が続くと、やがて人間たちは自滅への道を歩むだろう、というのです。

アタリは、人間中心のこうした「死の経済」に代わって「命の経済」――健康、教育、公衆衛生、食糧、農業、デジタル、安全、文化、流通、グリーンエネルギー、ごみ処理、リサイクルといった部門――が成長することが重要だと述べています。

一定程度の経済成長はもちろん必要ですし、人間が進化させてきたテクノロジーを今すぐ捨て去るわけにもいきません。ですが、今までのように人間中心主義でテクノロジーを活用しようとしても、状況は悪化するばかりです。そのときに「動物の立場に立つ」という態度が、テクノロジーを「より善く」活用する上で新しいアイデアをもたらす、とわたしは考えています。

そしてなにも最先端の科学技術開発だけがイノベーションではありません。発想の転換もイノベーションであって、実は誰にでも可能なことなのです。今やAIテクノロジーは、人間の頭脳では追いつけないくらいに飛躍的に進化していく勢いです。そうなってしまった今だからこそ必要なのは”わたしたち自身のイノベーション”なのです。そのときにアニマルSDGsという、ユニークな発想が役立つはずです。

「動物の気持ちに本当になれる?」

一方で、「人間が動物の気持ちを理解することなんてできるの?」という疑問をもつ人も、少なくないかと思います。書籍『どうぶつに聞いてみた アニマルSDGs』の第2章でも触れていますが、エストニア出身でドイツで活動した生物学者・哲学者のヤーコプ・フォン・ユクスキュルが「環世界」という考え方を提示しています。本書のもうひとりの著者である益田文和先生の文章を引用してみましょう。

ユクスキュルは、この地球上にいる数えきれない種類の動物や植物は皆違う感覚と考え方でそれぞれ自分たちが生きている周りの世界を捉えていて、それらはすべて異なる環世界なのだという。従って、人間はヒトの環世界を、世界だとか自然環境だと思い込んでいるけれど、それはほかの生物が棲んでいる環世界とは異なるものなのです。

言い換えれば、人間が捉えている世界にほかの生物が棲んでいると考えるのは間違えで、ヒトの環世界と、犬の環世界と、ゴキブリの環世界と、 ……が重なり合って一つの空間と時間を共有しているというような風に考えればいいでしょう。

人間は世界で一番強くて偉いと考えているから、自分たちの考え方が正しくて、自分たちが見て、聞いて、触れて、嗅いで、味わっている世界の中に、ほかの生きものが生きていると考えてしまうけれど、それは間違いで、人間が自分たちの感覚で捉え、頭で考えている自然環境のようなものは存在しない。それはあくまでも人間の環世界に過ぎないというのです。(益田文和、イアン筒井『どうぶつに聞いてみた アニマルSDGs』170-171ページより)

人間には人間の環世界があり、他の動物の環世界がどうなっているかは、想像する以外にありません。「だからこそ、わからないからこそ、それらを尊重し、その無数にある環世界を必要以上に侵すことがないようにしなければならない」のです。

アニマルSDGsを映像化したような作品『アニマル』

さて、2024年6月から『アニマル ぼくたちと動物のこと』という映画の日本公開が始まりました。地球環境問題に危機感を持って行動してきた16歳のベラとヴィプランという二人のティーンエイジャーが、映画監督シリル・ディオンに後押しされ、世界をめぐりながら動物たちの生態を実際に体感していくドキュメンタリー映画です。

映画『アニマル ぼくたちと動物のこと』予告編(映画公式サイトはこちら)

二人は若くして環境保護活動を熱心におこなうなかで、「人間は地球にとってガンのような存在」という思いを強くしていました。人間という存在をポジティブに感じることができなくなっていたのです。

その二人を大人(監督)がサポートし、世界のさまざまな地域で研究している専門家(大人)たちと対話したり、自然と人間との関係性について考える体験をしていくうちに、やがて二人は、ある気づきを得ていきます。

この映画を見た人は、きっと未来に対してポジティブになり、その続きの対話を動物たちとはじめたくなることでしょう。映画『アニマル ぼくたちと動物のこと』は現在、各地のミニシアターや名画座で上映中です。ぜひ、映画館に足を運んでみてほしいと思います。

世代や国を超えて、対話のベースとして活用してほしい

『どうぶつに聞いてみた アニマルSDGs』は今回、英語版を同時発売しました。日本語で書いた本書を、日本文化に精通しているフランス人のミナカ氏に、日本語から英語に翻訳してもらったのです。

英語名は『Ask the Animals / AnimalSDGs』。普通、日本語を英語にするとページ数(文字数)が少なくなるのが一般的ですが、本書の場合、2割増となっています。それだけ文化的背景を汲み取って丁寧に言葉を選んでいただいたのだと感じています。

対象年齢を「小学校四年生〜すべての大人たち」とし、英語版も出版したのは、世代や国を超えて対話をするためのベースにしてほしいと考えたからです。争い合うものをまだもっていない若い世代たちが対話し、これからの未来のルールを一緒につくっていってほしい。そして大人世代には、若い世代にそういった機会を積極的に与える役割を果たすべく活用してほしいとわたしたちは考えています。

とはいえ「対話する相手があまり思い浮かばないよ……」という人もいるかもしれません。実は一人でも活用できるように、この本は作ってあります。それぞれの章の終わりに、下のページ左側のような問いが、この本のなかに89個もあります。この「答えのない問い」を一つずつ考えてみてほしいのです。もし対話する相手がいたら、一緒にこれらの問いを、話し合いながら考えてみるのはどうでしょうか。

これで、一旦このnoteのシリーズは終わります。思ったよりもたくさんの人に読んでいただけたこともあり、また別の機会にこのnoteで発信していけたらと思っています。テーマなどのリクエストがありましたら、感想欄にコメントをお願いします。

まずはみなさん、本書を手にとって、動物になって考えることを体験してみてはいかがでしょうか。

どうもありがとうございました。

(了)

【全国の書店、Amazonで発売中!(電子版同時発売)】

著:益田文和、イアン筒井

発売元:ヌールエ/太郎次郎社エディタス 2,800円(税抜)

今こそ、発想を転換しよう!

アニマルSDGsは人間SDGsへの逆提案

人間中心の発想はもう限界。地球上の哺乳類は重量比で人間34%、家畜62%、野生動物4%という研究報告がある。人間と家畜をあわせると94%!

一方で、世界は気候変動、紛争や戦争など悪化の一途をたどり明るい未来は描きにくい。ほとんどの人間は「人類が技術革新と経済成長の結果、自らを滅ぼしている現実」を嘆くばかりで改善の糸口は見えない状況……。

もう、人間(おとな)だけにまかせちゃいられない!と、動物たちが子どもからすべての人間たちへ語りかける。