アートで読み解く藤井風「満ちてゆく」

MVに多く見られる寓意(アレゴリー)

藤井風「満ちてゆく」MVは印象的な展開がたくさんあります。

色調や画角が吟味された映像は、美しくアート作品のよう。見終わった後はまるで短編映画を見たかのような感覚に陥ります。その中でも特に象徴的なシーンを、アートの「寓意(アレゴリー)」とみなし、その裏側に隠されてている(であろう)メッセージを探っていきます。

歌詞に繰り返し出てくるワードや、過去の作品「何なんw」「もうええわ」「帰ろう」「特にない」「花」なども取り上げながら、藤井風の「満ちてゆく」を、独自の視点で深読みしていきたいと思います。

寓意(アレゴリー)とは?

寓意(アレゴリー)とは、物事を直接的に表現せず、他のもので暗示的に表現する方法を指します。

美術や文学などで、よく知られているアレゴリーには、人は確実に死に向かうことを意味する「頭蓋骨」「花」「果実」「(砂)時計」などがあります。

寓意画ではダイレクトに死を表現せず、象徴的な別のものに置き換えることで、もっと複雑な意味や物語をほのめかせます。”目には見えないもの”を”形あるもの”で表現しているのです。

「満ちてゆく」映像から見えてくるもの

次の2枚の画像は「満ちてゆく」のワンシーンです。

・若い頃の彼が墓地を訪れる

・高齢になり車いすに乗った彼がギャラリーで一枚の絵を見つめる

場面があります。

年老いた彼が見つめている絵は、若い頃に訪れていた墓地を描いているようです。この後には母親らしき女性の肖像画も出てくるのですが、このシーンで彼は、何を想っているのでしょうか。

慈愛で「満ちてゆく」

「満ちてゆく」では、回想の中で母親(と思われる女性)が何度も登場します。

ラストシーンで藤井風がドアを開けて走り出ていくのは

・キリスト教式のチャペル

人生の幕を下ろし、肉体から解放されて自由になった彼が向かった先は

・キリスト教式の墓地

でした。

年老いた彼がギャラリーで見ている肖像画には、母の面影があります。

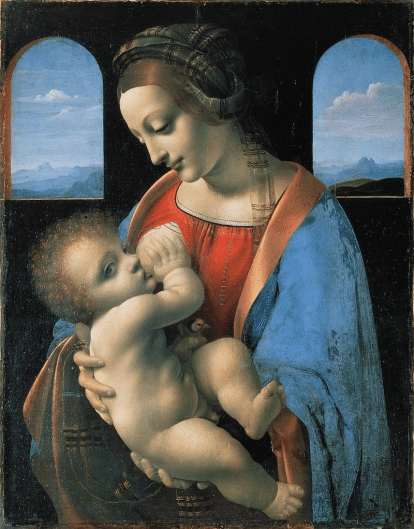

ほほえみをたたえた優しい表情は、宗教画の慈愛に”満ちている”聖母マリアを連想させますが、

母=慈愛に満ちた聖母の象徴

とみなしているのかもしれません。

「赤と青」が示しているのは?

聖母マリアの場合、衣服が「赤と青」で描かれていることがほとんどです。「満ちてゆく」では、ギャラリーに展示されている肖像画にも赤と青が使われていますが、分量としては、そう多くありません。

少年(少年時代の藤井風)は赤いパーカーの下に、青いチェックのシャツを着ています。赤は愛や救済を表す慈愛の色とされていて、聖母マリアの子どもであるキリストがまとう色でもあり、青と同じように聖なる存在が身に着ける色で、聖職者の法衣にも使われています。

なぜ高齢者なのか?

「満ちてゆく」では、藤井風自身が特殊メイクで高齢男性になりますが、「帰ろう」でも高齢男性が出てきます。

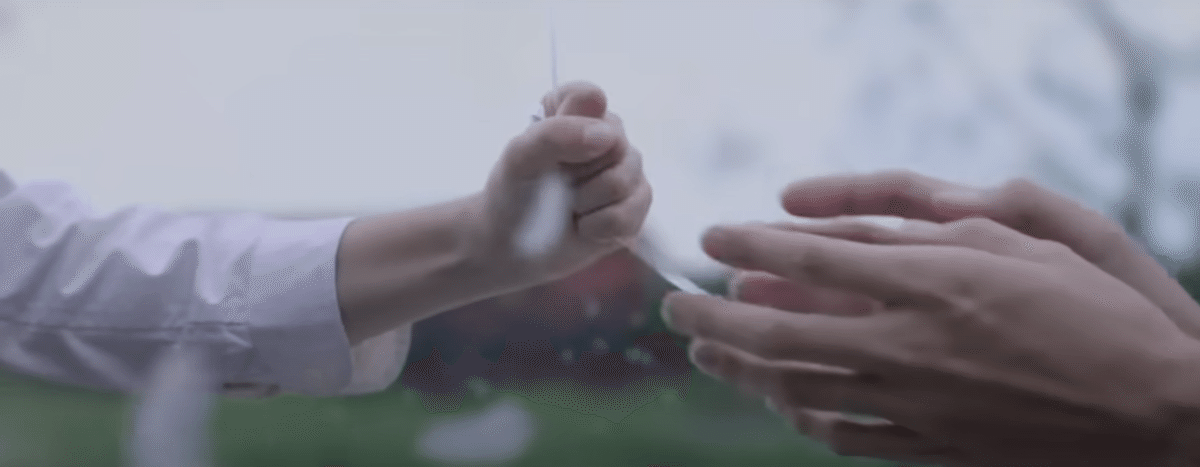

・手放す手と老人は

「命の衰退と継承、老いと死の確実さ」

の寓意(アレゴリー)です。

次のハンス・バルドゥング「人生の三段階と死」は死を題材とした絵画で、美の儚さと人間の生命のもろさを表しています。

赤ん坊、若い女性、老婆、そして砂時計と壊れた槍を持つ「死」は、すでに若い女性にしがみついている老婆の腕を取り、赤ん坊もまた「死」の持つ槍の先を握っていて、確実に訪れる「死」から逃れることはできません。

「人生の三段階と死」ハンス・バルドゥング

「女性の人生の三段階と死」では、若く美しい女性は鏡の中の自分に夢中です。彼女は迫りくる「老い」や「死」に気付いていません。

しかし「死」は女性の頭上に砂時計をかざし、美や若さは永遠ではないことを示しています。「死」は誰にでも必ず訪れるものということ、命の儚さを表しているのです。

「帰ろう」では、藤井風が幼い子どもに風船を手渡しています。(命の継承)

「手放す」ことの意味とは?

「満ちてゆく」をはじめ、彼の楽曲には「手を放す」というワードが何度も使われています。MVでも同様に「手を放す」シーンが繰り返し現れます。

変わりゆくものは仕方がないねと---(諸行無常)

手を放す、軽くなる、満ちてゆく---(放棄と解放)

---------------中略-----------------

やがて生死を超えて繋がる---(命の継承)

共に手を放す、軽くなる、満ちてゆく

なぜ「手をつなぐ」ではなく「手を放す」なのか……

その理由は肉体を伴う人間としての苦しみ=「執着」を「手放して」「解放」されるためです。

一つ一つ荷物手放そう---(放棄と開放)

「帰ろう」ではトランクに入れた荷物=執着をすべて捨て、みんなとも別れて1本道をひとりで前へ進みます。

このように「帰ろう」でも

「命の継承」

「手放す(放棄と解放)」

「肉体からの解放」

を表現していると考えています。

また「放棄と解放」そのものがテーマの楽曲「もうええわ」では

手放したいもの今全て この空に捨てて---(放棄)

「手放したいもの」「捨てて」と歌っていて、

「きらり」でも

何もかも捨ててくよ---(放棄)

繰り返し「捨てる」=(放棄)というワードが使われています。

「満ちてゆく」ではベッドに乗って大海原に漂い、

「帰ろう」ではソファーの上に乗っています。

人生は大航海や長い一本道にも例えられます。船のようなベッドと車のようなソファ。どちらも何も持っておらず、広い世界に”ひとり”です。

このことから、

「人間は孤独な生きものであり、全て手放してこの世を去る時、いずれはひとりになる」

というアレゴリーとも解釈できます。

「水」と藤井風

藤井風のMVでは

「水に沈む、潜る」その後で

「手放す」

「手渡す」

「生まれ変わる(別の次元の何かに再生する)」

シーンが多く見られます。

例えば「何なんw」では、色とりどりの花が浮かべられたバスタブに沈んでいき、

「燃えよ」では、水たまりから伸びた手に誘われて、中をのぞき込むうち、水中に引きずり込まれます。

水の中から出ると、肉体を持つ現実世界とは、異世界の精霊のようなものになっています。鹿のようなツノを持ち、何かの化身のようです。

「燃えよ」では道路の水たまりは、異世界へつながる入り口です。

水を介して別の次元、異世界へ迷い込んだ彼は、ある種の儀式を経て心身ともに浄化され、再び現実世界へ戻ってくるという設定です。

水にちなんだ儀式(イニシエーション)でよく知られているものには

・キリスト教の入信に際して行われる「洗礼」

・仏教の儀式における「灌頂(かんじょう)」

などがあります。

キリスト教の洗礼は、基本的に身体を水に浸す儀式です。これはキリストと共に古い自分が死に、共に復活して新しい命を生きることを表しています。

仏教の灌頂(かんじょう)は、菩薩が仏になる時、その頭に諸仏が水を注ぎ、仏の位(くらい)に達したことを証明します。

「洗い清める」「水に流す」というように、水を介することで、過去の自分から新しい自分になって、新たな世界へ旅立つのです。

「水」を介してたどり着く世界とは?

水は生命の源です。清らかで神聖なものとされ、穢れ(けがれ)を浄化したり、傷を洗い清める癒しの力の象徴でもあります。

湖から出てくるのは「金の斧銀の斧」で知られる女神です。井戸からは「リング」「番町皿屋敷」のように、お化けも出てきます。

古来より泉や井戸のように地中から水が湧き出る場所は、神聖な場所とみなされ、異世界との境界や無意識へつながる入口とも考えられているのです。

「満ちてゆく」生死を超えてつながるブリッジ

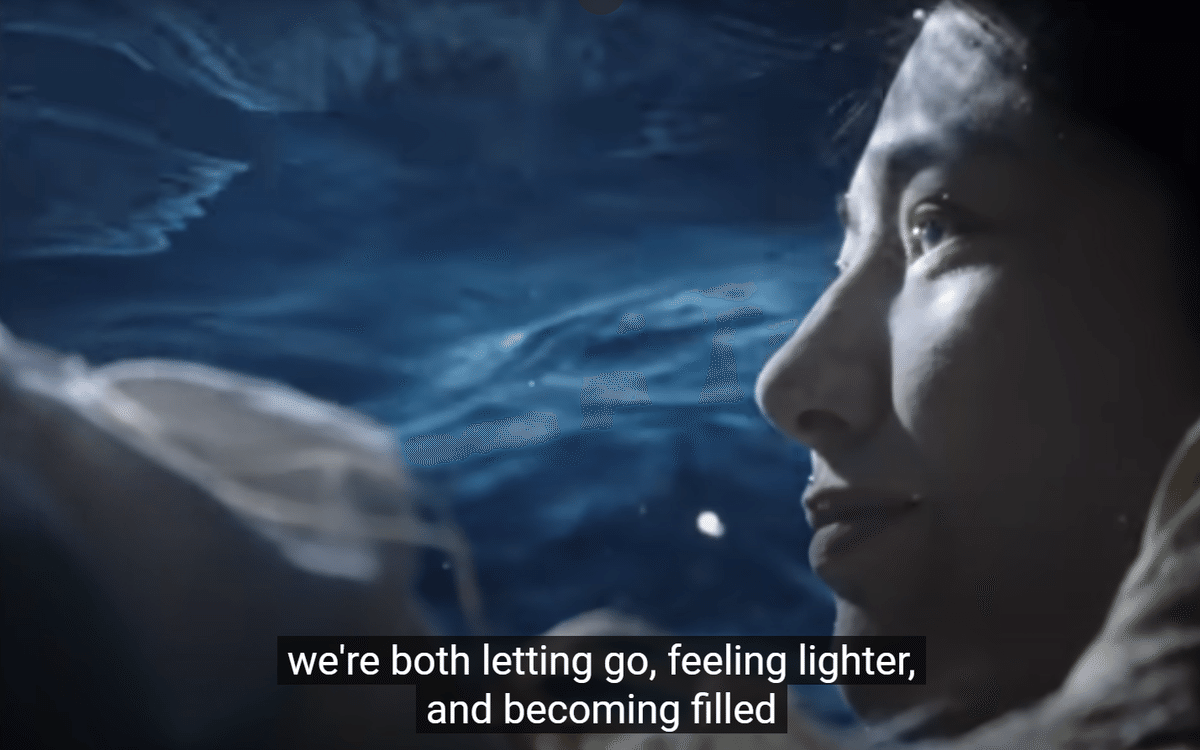

「満ちてゆく」ブリッジ(大サビ)部分でも、印象的なシーンがありました。水に沈みゆく母親と少年は、つないだ「手を放し」ます。

開け放つ胸の光

闇を照らし道を示す

やがて生死を超えて繋がる

共に手を放す、軽くなる、満ちてゆく

女性の表情は穏やかで、どうやら「直接的な死」をあらわしているのではないようです。

水に入るのは「再生」や「輪廻転生」の象徴でもあり、「死」自体を、ネガティヴなものと捉えるのではなく、歌詞にあるように「生死を超えてつながる」=「命の継承」を表現しているとも考えられます。

「水」を介して、彼らがたどり着くのは「肉体(実体)の持つあらゆる執着」から「手を放す」ことで「満ちてゆく」ところなのかも知れません。

「満たされる」というワード

1st.アルバムの「特にない」では、既に「満ちてゆく」と同じような「満たされる」というワードが使われています。

特にない

渇きなどない

わたし 満たされてる

「満たされる」は聖書の中にも、繰り返し出てくる言葉です。

義に飢え渇く人々は、幸いである/その人たちは満たされる。

「特にない」を最初に聴いた時、

「足るを知ることは富なり」

が浮かびました。

「特にない」の歌詞は、欲望過多に警告を発した老子や孔子、ブッダやキリストの思想に近いものがあります。

人間の欲には際限が無いため、今の状態に満足することが大切だと説く老子。その教えは「満ちてゆく」の歌詞にも通じます。

「花」MVに見られる「ヴァニタス(寓意画)」

メメント・モリ「死を想え」

— あんこ[編集/ライター] (@sicertopiace) November 24, 2023

華やかな棺と衣装。歌と踊り。そして静かな祈り。

死を「新たな旅立ち」と考え、新たな人生を祝福して送り出すガーナの葬儀を思い出した。

花は枯れるからこそ美しい。最期は「粉になって散るだけ」で青春病の歌詞のよう。#FujiiKaze花Hana #藤井風Hana花MV https://t.co/3erOjtKQ5K

「ヴァニタス(寓意画)」とは、主に17世紀のオランダで流行した静物画に見られる表現です。

キリスト教の思想や教えに基づいており、死を意味する頭蓋骨、花、果実、ガラス、食べ物、時計、金貨などが描かれています。

美しい花や富の象徴である金貨、宝飾品、身体的な若さは

「今は美しく価値があるように見えても、いずれ朽ち果ててしまう」

「形あるものは永遠ではなく、万物は全て儚い」

という寓意(アレゴリー)です。

藤井風の「花」MVでは、色とりどりの花に囲まれた藤井風が、棺(ひつぎ)に横たわっているシーンが出てきます。

枯れていく

今この瞬間も

咲いている

全ては溶けていく

咲き誇る美しい花や、若くみずみずしい肉体も、いずれは”枯れ”失われていき、全ては”溶けてゆく”=無になるというアレゴリーです。

「花」MVでも、命には限りがあり美しさも永遠ではないことを表しているようです。

藤井風が自らの亡骸を納めた棺を車に乗せ、運んだ先は遺影のようなモノクロの肖像写真が飾られた広場です。

カラフルな装束を身にまとった人々(生者)と対比的な色味の無い肖像写真(死者)は、ヴァニタスにおける頭蓋骨と同じく、儚さの象徴ともとれます。

祭壇の前で香を焚き、華麗な衣装で祈るように踊る人々。

このシーンは、死を「新たな旅立ち」と考え、新たな人生を祝福して送り出すガーナの弔いの儀式のようです。

みんな儚い

みんな尊い

藤井風「花」で表現されていることは、まさに

万物の儚さや、人生の虚しさ

なのです。

「メメント・モリ(死を想え)」

「メメント・モリ」はラテン語で

「死を想え、死を忘れるな」

という意味です。

「形あるものは変わりゆき、全てなくなってしまう」

という意味が込められています。これは「平家物語」の冒頭に引用されている仏教用語「諸行無常」にも通じる概念です。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理(ことわり)をあらわす」

祇園精舎の鐘の音は世の中に不変のものはないという風に聞こえる。沙羅双樹の花の色は、栄える者は必ずや衰え滅び、長くは続かないこの世の定理をあらわしている。

「諸行無常」は「現世での富や栄誉、享楽的な楽しみ」を戒め、「何事も移ろいゆくものであり命は有限、一日一日を大切に生きよ」と説く道徳的な意味もあります。

ちなみに「青春病」にも、大サビにまるで平家物語の一節「諸行無常」を思わせるような歌詞が出てきます。

※「青春病」は「満ちてゆく」と同じ山田智和監督がMVを撮影

無常の水面が波立てば

ため息混じりの朝焼けが

いつかは消えゆく身であれば

こだわらせるな罰当たりが

通底する「放棄と解放」とは?

藤井風の音楽は、どの歌にも

「放棄と開放」

「メメントモリ(死を想え)」

が通底しています。

藤井風は"もうええわ"って何なん Kaze talks about “Mo-Eh-Wa” の中で、

「人は身体への執着を手放したときに

初めて生死のサイクルから解放される」

と話しています。

医学が進歩していなかった時代、多くの人が自然の脅威や人知の及ばない事態に直面し、あっけなく命を落としていました。

明日なんか来ると思わずに燃えよ

現代においても、自然災害や事故、傷病や未知のウイルスの出現など、予期せぬ出来事は後を絶ちません。

明日も当たり前の日常が巡ってくるかは、誰にもわからない。

富や名声、健康や人の命は「決して永遠ではない」のです。

藤井風の歌う「手放す」ことは”重荷を抱えすぎた”人間にとって、とても難しいことです。

けれども「放棄と解放」は困難であるからこそ、誰もが一生をかけて向き合っていく課題でもあり、洋の東西を問わず精神的なカタルシスに不可欠だとされているのでしょう。

「満ちてゆく」をはじめ、彼の歌は愛の対象を限定しないぶん、自由に捉えられるのがいいと思います。

楽曲そのものの魅力に加えて「普遍的な愛」を歌っているからこそ、年齢・性別・国境を超えて、多くの人に愛されるのではないでしょうか。

筆者は、彼のソングライターとしての音楽性に魅了されてきました。

・グルーヴ感あふれるジャジーなピアノとヴォーカル

・少しずつ変化しながらループする印象的なフレーズ

・ヨナ抜き音階がベースのアジアンテイストもある、シンプルで美しいメロディー

・調性浮遊するコード進行。四度堆積和音や借用和音をふんだんに取り入れ、近現代クラシック、モダンジャズの香りが漂う。

etc……。彼の楽曲には、上記のようにわたしの好きなテイストが詰まっています。中でもコード進行は絶品で、語ると「キリがないから」です。

”死生観”にこだわった賛美歌テイストの「満ちてゆく」は、藤井風らしさの純度が高まったような気がします。

状況の変化により、彼の音楽に出会った当初ほど高い熱量ではありませんが、楽曲には強い興味を持ち続けています。これからも静かに彼の音楽を見つめていくつもりです。

藤井風さんのこと、いろいろ書いてます。

このニッチな嗜好全開!な記事で58本目

#藤井風 #fujiikaze #満ちてゆく #帰ろう #花 #音楽 #音楽レビュー

#邦楽 #アート #アレゴリー #ヴァニタス #寓意 #寓意画 #メメントモリ

#コラム #心理学 #哲学 #死生観 #記者 #ライター #日記