今日ときめいた言葉227ー「日本美術には青空がなかった?」

(ヘッダーはモネの「日傘をさす女性」出典 FAVORRIC)

2024年10月15日付朝日新聞の記事によると、近世より前の日本美術には青い空に白い雲の表現がほとんど出てこないそうだ。

本当なの〜⁉️

音楽もそうだけど美術もしっかり学んだことのない私が知らなくても当然なのだが(ご存知だった方には「何を寝ぼけたことを」と言われそうだけど知らなかった🥹自分の無知を恥じた)

記事を読む限りどうもそうらしい。この年になるまでそんなこと考えたこともなかったので、すごく新鮮な情報に触れた感じ。

記事によると、近世以前では「金雲」とか「一文字ぼかし」などが定番の表現だったそうだ。

(出典 fugaku36.net)

ルネサンス以降の西洋絵画は特定の視点から見える要素を全て再現するのに対し、日本絵画は重要なものだけを引き立たせて描く手法なのだそうだ。学芸員によるとその方が人間の自然な認識に近いのだとか。空白部分の処理方法として共通の考えがなかったので高度に抽象化された多様な「空」の表現が生まれたらしい。

近世以降は西洋や中国から遠近法などの写実的な影響を受けて、日本美術にも青空が描かれるようになったようだ。科学知識も空を空白ではなく観察の対象にした。以下は武内鶴之助が描いたさまざまな表情のパステル画である。

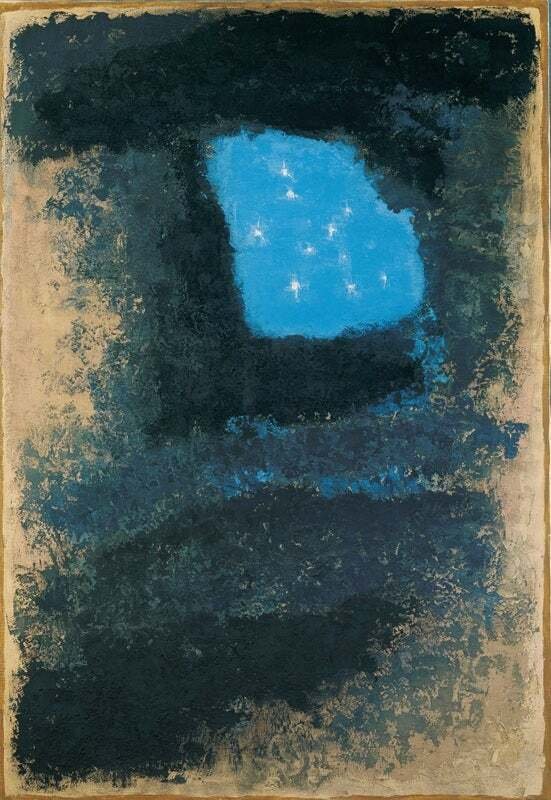

そして20世紀以降の空は画家の心象や主観が投影されたものになって行ったそうだ。対照的に自分の内面を表現しないための手段として空を描く画家もいるようだ。「ディスカバー」の作者 阪本トクロウなど。

次の2作品はそれぞれ作者の心象や思いが色濃く投影された空だという。

見ていたいという思いで描かれた空の絵 出典 山口県立美術館

「日本美術では空は主たるモチーフにならなかった一方で、文学では空にまつわる多様な表現が残る」と記事は結んでいる。

「日本美術の空の発見」を発見👍