「事業に資するPR」とは|LayerX第3の事業リリースを振り返って

こんにちは。LayerXで広報を担当している木村(akkyy_k)です。

さて今日は広報/PRに従事している方であれば一度は悩むであろう、目標や成果の捉え方について書いてみます。

広報/PRの成果については「広報の成果は測れない」とする考えの方が多いように感じていますが、「露出数こそが広報の成果」という考えも当然あり、それぞれの組織の文脈に応じてグラデーションで試行錯誤されているものだと思います。自分もそうです。

そういう中で今年の6月〜7月にかけて実施したLayerX第3の事業「PrivacyTech事業」の本格展開に合わせたPRプロジェクトでは、事業部門が目標として掲げた「PRを軸にしたお客様接点の創出」を達成することができました。

必ずしもページビュー数であったり、投稿したツイートやnoteへの反応の絶対数が多かったわけではありませんが、事業部とPRチームがどのように連携してプロジェクトに取り組んだかについて、ご紹介したいと思います。

PRの目的とは

まずPRの目的について。

さて特に経営資源が限られるスタートアップのPRにおいて、その目的は端的に「事業に資する」ことだと考えます。

この点は創業来一貫してPRに力を入れておられるメルカリ社のインタビューでも小泉会長が触れられているとおりで、自分としてもとても納得感のある言語化です。

スタートアップ的な視点で事業の成功を語ると、ひとつは「サービスが成長すること」、もうひとつは「想いに共感する人材が確保できること」なんですが、この二つにおいて最も効果を発揮するのが広報活動だと思っています。知らない商品やサービスは使わないし、知らない会社には入らない。まずは知ってもらうことが一番なわけです。

実際、LayerXのPRチームのチームミッションも皆で議論した結果、

事業に資するPR

と定めています。

個別のPR施策の目標をどのように設定すべきか

次に個別のPR施策の目標はどのように定めるべきかについてです。

冒頭書いた通り、PrivacyTech事業の本格展開に合わせたPRプロジェクトを例に考えていきます。

PR施策の目標は、採用広報か投資家広報か、あるいは事業広報か、事業広報の中でも2Bか2Cか、2Bの中でもエンタープライズかSMBか、horizontalかverticalかなどなど、ドメインによって全く異なるものでしょう。

今回について言えば、事業広報で対象はエンタープライズ向け、verticalなソリューションのn=1の取り組みとして、お読みいただければと思います。

PRプロジェクトの概要

まず本プロジェクトの概要ですが、LayerXの3つ目の事業として「PrivacyTech事業」に本格進出するにあたって実施したものです。

プレスリリースはこちら

ありがたいことに、一連の発表について複数メディアで掲載いただきました。日経新聞様においては、週に1日しか無いスタートアップ欄で一番大きい特集記事を組んで頂く形になりました。

またニュース記事だけでなく、まだ日本であまり馴染みがないPrivacyTech(プライバシーテック)という分野について、関心のある読者に深くご理解いただけるよう、連載企画も同時にスタートしました。

PRプロジェクトの体制

次にPRプロジェクトの体制についてです。

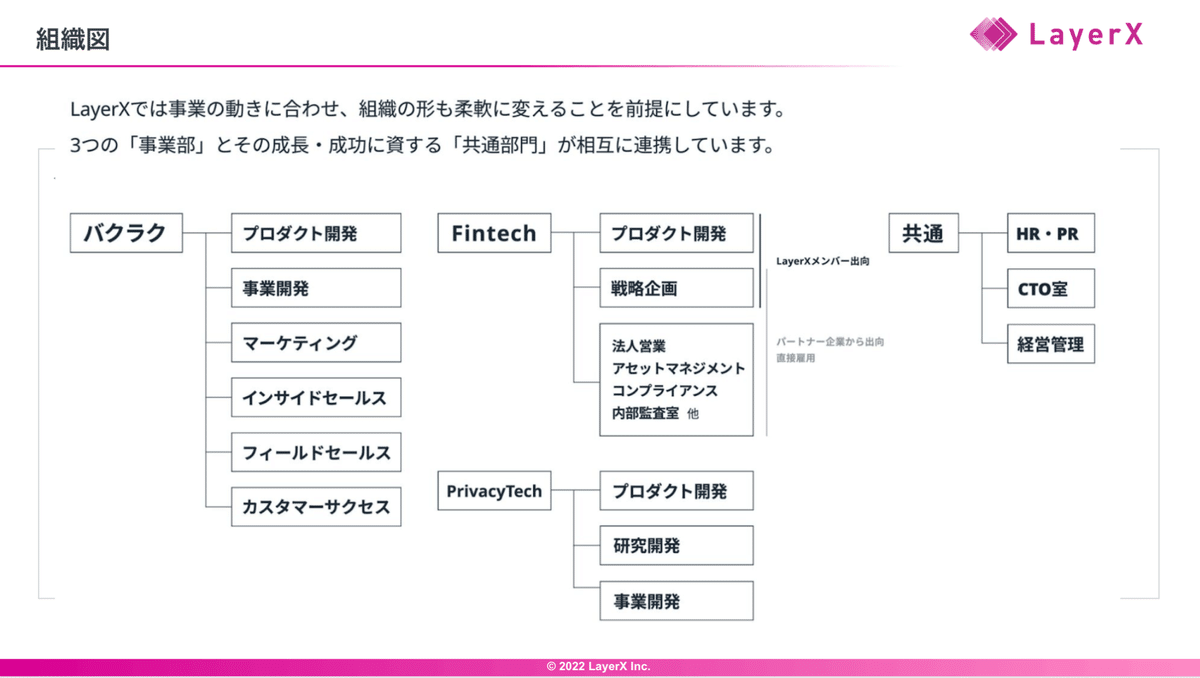

LayerXではスタートアップながら複数事業経営を志向しており、今3つの事業を展開しています。PRチームは、各事業のサクセスを支援する共通部門の立ち位置にいます。

本プロジェクトに際しては、PMはPrivacyTech事業部の@isseinohataさんが担い、PRチームの私は主にメディアコミュニケーション面でのサポートとして関わりました。

誰がPMを担うべきかについては、必ずしも事業部門のメンバーがやるべきとは思いませんが、いずれにせよ事業部門の相応のコミットがプロジェクト成功確率を高めるものと思います。

事業部が掲げる目標だけにフォーカスせよ

前置きが長くなりましたが、プロジェクトの目標についてです。

広報/PRの目標、KPIと言い換えられるかもしれませんが、LayerXのPRチームのボスである石黒さん(@takaya_i)はPRTIMES MAGINEのインタビューで以下のように答えています。

広報はKPIを設定することが難しいですよね。

KPIを追うとHowに寄ってしまいますが、重要なのはWhyの部分。

社会の信頼がないとスタートアップは知られることもなく、相手にされない。そうならないためにも、Howに寄らないよう、「なぜこのプレスリリースを配信するのか」「なぜこの施策を行うのか」というWhyの部分を考え抜いてアクションを決めていました。

社会の信頼を積み上げるということに向けたWhyを徹底的に考え抜き、細かなKPIは設定しない。そこを設定してしまうと、「今月あと何本プレスリリースやらなきゃ」ってなってしまいます。

数字「だけ」に意味はないと思っているんですよね。

昨日100万PVいった投稿や、SNS上でバズった投稿も多くの方が翌日には覚えていません。そのような手法を否定するつもりはありませんが、自分たちの感性を大切にしていきたいと考えています。

またKPIではありませんが、ALL STAR SAAS FUNDの記事で日比谷さんは、ROIについて

「広報のROIはいかに測るのか」とも聞かれるのですが、結論から言うと「無理」だと思います(笑)。そして、永遠の課題でもあります。

OKRの考えを応用して、各部門の目的に応じた「広報の連動」を、ひとつの指標にするのもいいでしょう。マーケティングが「大阪へ進出するにあたって、認知や興味を掘り起こすためにセミナーを開催したい」と考えたら、彼らは「セミナーの開催数」や「リード獲得率」を目標にします。そこへ広報が援護射撃として寄与する。露出回数やページビューなど計測可能なことで目安を定め、連動させて結果を見てみるのですね。

と書かれています。

こうした考えに基づき

記者発表、プレスリリース、オウンドメディアなど、各取組みについてなぜそれをやるのかを、プロダクト部門、事業部門、あるいは経営陣とアラインをとる

PRチーム独自に、露出数のような目標を立てない追わない(数を目標にしない)

その上で、各取組みについて予想される反応について精度を高めていき、社内の期待値を調整する

ことが大事であると思っています。

今回のプロジェクトでは、PrivacyTechという新しい領域への参入の認知獲得、そしてデータプライバシーの課題を有する潜在顧客との接点創出を目標に掲げていました。

(一連のパブリシティや自社発信を通じた問い合わせ目標数を具体的に定めていました)

一方でPRチームとして、事業部として掲げる目標と別にパブリシティの定量目標などは定めず、ベストエフォートで取り組みました。

1記事1メッセージ、二兎を追うべからず

目標はリードの獲得としていましたが、プレスリリース文であったり、メディア取材時のストーリーは誰を念頭におくべきなのでしょう。

インターネット上で掲載されるものは誰でも読めてしまうこのネット社会。実は当初はPrivactyTech事業の採用や、他事業部への採用への貢献も同時に果たしたいという想いもありました。

実際、過去にも他事業のブログ記事がきっかけとなってLayerXに興味を持ち、異なる事業にジョインされた方もいらっしゃいます。

が、そもそもそうしたケースは副次的効果として期待できるかもしれませんが、アンコントローラブルなものではないでしょうか。

これだけ情報が溢れかえる時代、"誰も君のコンテンツなんか見てない "の前提に立って、二兎を追わず、せめて最優先で届けたい人にくらいは届くように作り込んでいくべきです。

今回のプレスリリースの構成にあたっては、対象はエンタープライズの経営企画や新規事業担当、データビジネスに携わっている方、あるいはそういった読者を抱えるメディアを念頭に置きました。

その上で多くの方にとって詳しくないテーマであるという前提に立ち、デザイナーのchibakunに協力を仰ぎ、情報を削り、直感的に技術の価値を伝える工夫に時間を割きました。この例でいうと「データロス」というワードも、chibakunから出てきたものです。それまでの表現に比べとてもシンプルになっていて、デザイナーって本当にすごいと思いました。

個別のPR施策の成果をどのように振り返るべきか

ここまでPRとしても事業部側の目標の達成の後押しに注力すべき、ということを書いてきました。

とはいえ目標を達成したからといって、真にPRの貢献度合いだけを測定するのは簡単ではありません。なぜなら実際にある問い合わせがある記事を起点にしたものか、全てトラックすることは非常に工数がかかることだからです。

ですので言ってしまえば、事業部あるいは経営チームからの納得感があるかが全てだと思っています。

ですが納得感醸成のためには、面倒であっても振り返りを行うことです。

そしてそれが、ひいては全社の広報力向上にもつながると思っています。

PRはスキル、全員広報を目指して

今回も一連のプロジェクトを終えた後に、KPT法で振り返りが行われました。

その場で、一つ一つの意思決定、実施した施策、投下したリソース、露出内容などの評価点、改善点を話し合いました。

同じ成果についても、事業部側とPRチームでは受け取り方、解釈が異なってくるのは面白いところです。

特にこういった場で私が気をつけて共有するようにしているのはメディアの論理についてです。PRの経験がある人であれば、広報と広告の違いという表面的な違いだけでなく、どういった切り口であればパブリシティを獲得しうるのか幾分知見があると思いますが、他部署の方であれば必ずしもそういうわけにはいきません。

メディアの方のニーズを満たさなければ記事にはなりえないので、一連のプロジェクトでのやりとりを踏まえて、事前準備やストーリーに改善の余地はなかったか、次回に活かせることがないかを話し合います。

以前、BRIDGEの平野さんが"PRというスキルはあってもPRという仕事はない" ということをおっしゃっていたのですが、こうした振り返りなどの機会を通して、全社のPRスキルを高め、全員広報の基盤を作っていきたいと考えています。

PRというスキルはあってもPRという仕事はない、という話をしてそうだなと。マーケや営業、広報、開発、人事、それに経営。全てに対してPRというスキルが加わることでコミュニケーションが加速するし成果も出る。PRを「業務」にしたら掲載数とか広告換算という訳の分からない結果を求められるようになる

— kigoyama@BRIDGE ♥ PR TIMES Media (@kigoyama) December 3, 2020

部署間コミュニケーションで、PRの期待値調整を

さてまず、PRチーム=>事業部へのフィードバックについて書きましたが、特に逆のフィードバックもいただけると、メディア研究や、次回以降の社内の期待値調整にとても役立ちます。

PR同様、定量化が難しい領域と思われるデザインの価値について、LayerX代表の福島さんが、

コミュニケーションの部分はデザインとして数値化しづらいのではないかという声もあると思うのですが、僕はできると思っています。数字というと売上やクリック率、CVRといった結果の数字をイメージすることが多いかと思うのですが、もっと手前にある「熱量が生まれているか」、「戸惑いが減っているか」で計ることもできるはず〜〜

数字というよりも意図に対してのトラッキングがどんどん可能になってきているので、そういった部分で計測していけば良いのではないでしょうか。

と話していました。同じことがPRについても言えるのではと思っています。

今回も、実際にPRを踏まえてお問合せいただいた企業様、何をご覧になったのか、どんな反応だったのかといったことをslackで共有してもらったのですが、学びが多かったです。

最後に〜独りよがりなPRにならないために〜

R&D組織で、プロダクトをエンタープライズに届けたい場合のPRプロジェクトのトライの一つとして、PRの目的、成果、振り返りなどについて、書いてきました。

ここまでご覧いただきありがとうございます。

PRには新しいプロダクト、新しいテクノロジーをヨノナカゴトにする力があります。社会を前に進めるパワーがあると信じます。ブームになっている切り口や、話題の手法(ナラティブや、パーパスなどもそうかもしれません)に飛びつくのは簡単です。

しかしそれは必ずしも、経営チームや事業部が求めていることではないかもしれません。

一方で自分達の言いたいことを主張しても、メディアの方にとってはバリューがない。その接着点の探求を続けなければなりません。

We are hiring!!

現在3事業を展開し、またバクラク事業だけでも5プロダクトを有しているなどLayerXが会社としてできることは急拡大しています、それに合わせてPRチームも拡大していきます。

LayerXが有するソフトウェアテクノロジーの力を借りて、次の世代の日本に必要な新しい経済基盤作りに一緒に挑戦してくださる方を大大大募集しています。

興味を持っていただいた方、お気軽にご連絡ください(twitterDM解放しています)。