THINK TWICE : 20200517-0523

5月17日(日) 温泉街のエトランジェ

コロナ禍(ころなうず)が本格化した2ヶ月くらい前から、1冊も小説を読みとおせていません。

老眼で細かい文字がきつくて───とかが原因ならわかりやすいですけど、実際そういうことでもなく(50歳過ぎていろいろ身体にボロが出てますし、もともとひどい近視&乱視なんですが、老眼はなんとか大丈夫)、作業場のデスクの……目の前30センチメートルのところに、読みかけの小説は何冊か重ねて置いてあるのですが、ときどきカヴァーの埃を払うとき以外、しばらく手にとってさえいないのです。

こんなことは東日本大震災以来かもしれない。

あのときは小説だけでなく音楽を聴く気すら起きませんでした。

ただ、ちょうどその頃、鹿児島で作詞作曲のワークショップをシリーズでやっていて、キリンジ(現、KIRINJI)の堀込高樹さんが作り下ろしてくれた「たぶん戻って参ります」という曲のデモ音源が届き、仕事上の必要があって、何度もプレイバックして聴いているうち「まったく受け付けない」という状態はリハビリを受けたように抜けていきました。

このデモ音源はトップにリンクを貼っている完成版───演奏:前園直樹グループ、小西康陽さん編曲とはかなり雰囲気の違う、70年代のSSWっぽいミドルテンポのアレンジでした。

もちろん高樹くんの仮歌も入っていて、イヴェントの会場に来たお客さんしか耳にしていない、いわば幻の音源です。

そのうち、だんだん他の音楽にも手(耳)が伸びるようになって、特にコーラスのハーモニーが美しいソフトロック───THE ASSOCIATION、MILLENNIUM、HARPERS BIZARRE、PARADE、SAGITTARIUS、THE CYRKLEを、しばらく断食したあと、食事の感覚を取り戻していくために重湯やお粥をちょっとずつ食べるような感じで、よく聴いていました。

特によく聞いていたアルバムのひとつが、カート・ベッチャー『There's an Innocent Face』(1973年)です。

ニックネームは誰が呼んだか〈コーラスの魔術師〉。

カートは1987年に43歳の若さで亡くなってしまったのですが、ポップス・マニアのあいだではかなり名の知られた存在だったけれど、生前はそれほど顧みられることはありませんでした。

彼の死の時期と入れ替わるように、いわゆる渋谷系や、モンド・ミュージック、ソフト・ロック再評価という潮流が起こり、彼の音楽にもスポットが当たるようになります。彼の関わったさまざまな作品は発掘され、CDで復刻されていき、若いミュージシャン、DJ、レコードバイヤーたちに注目されて、やがては幅広く認知されるようになっていきます。

『There's an Innocent Face』は60年代に彼が手掛けていたグループ(ミレニアムとかサジタリアスとかアソシエイションとか)に比べて、なかなか地味な作品だし、ジャケットのインパクトほどにはピンと来なかったんだけど、いつまでも続く余震や、計画停電の暗がりのなかで、このジャケットのカートのごとく生気を失った尊い顔つきで、特に前半4曲を何度もくりかえし聞いていたように思います。

ただ、ひさしぶりに聴き直してみると、前半よりも後半の3曲(「Lay Down」からラストナンバーの「Wufferton Frog」)がいいですね。

そしてこのアルバムのように、聞いているうちにいつしか現世から連れ出され、天国に片足を突っ込んでしまうような音楽のことを〈涅槃系〉と呼んで、愛好するようになるのですが、それはまた今度詳しく。

いっぽう、読書に関する〈リハビリ〉になったのは、夏目漱石の「草枕」でした。

もう10年近く経ったので、その時の自分がなぜ「草枕」を読もうと思い立ったのか、まったく思い出せません。

最初は文庫本ではなく、Amazonで入手できるKindle版をiPhoneにダウンロードして読み始めました。

鵠沼海岸というど辺鄙なところに住んでいたので、都内への長い移動時間、トイレに入ったとき、風呂に浸かりながらなど、ふとした行動の合間にちびちびと読みすすめていきました。

『草枕』には多彩な漢語表現が散りばめられているので、パッと見ただけではよくわからない言葉がたくさんあります。

特に前半はそういう部分でつまづいたり、引っかかったりすることが多かたんですが、その点、スマホは読みながらどんどん調べられるので、こういう読書にスマホは向いているんですね。

そして途中から文庫本にスイッチして完読しました。そんな読み方をした小説は後にも先にもこれだけです。

山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい

賢かったり、情に厚かったり、意地っ張りもいいけれど、やりすぎると世の中をうまく渡っていくことはできない───「草枕」を読んだことのない人でも、この有名な冒頭部分は耳にしたり目にしたことがあるでしょう。

人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三軒両隣りょうどなりにちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。

越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容くつろげて、束つかの間まの命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。

この世界を作ったのは、神様でも悪魔でもなくふつうの人間なのだし、嫌になったからと言ったって、他に暮らせる世界が見つかるわけでもない。もし、そんなところがあったとしても、どうせそんなのはろくでもない世界に決まってるから、この世よりもっと住みにくいはずだ。それならせめて心地よく、リラックスして生きられるように整えなきゃいけない。

現代語訳するとこんな感じになるでしょうか。

そのときは震災と、今なら新型コロナウィルスと───厄災によって少なからず動揺している自分の心境とピタッとこの言葉がハマって、一気に心をつかまれました。

「どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生まれて、画が出来る」「住みにくき世から、住みにくき煩いを引き抜いて、難有い世界をまのあたりに写すのが詩である、画である。あるいは音楽と彫刻である」───つまり、意味づけとか分析とか解釈とかしないで、ありのままに世界を写し取ることこそが詩や絵や音楽や彫刻など芸術の役割だ───と、このあとの文章は続きます。

アートは贅沢品か否か、なんてレベルの低い議論を、自分の子孫たちが100年後にやってるなんて、1906年(明治39年)にこれを書いた漱石が知ったら激しく胃が痛むかもしれません。

いま引用した「草枕の」冒頭は、画工である主人公「余」が、熊本を旅する途中で、険しい山道を歩きながらつれづれ思索している、という設定です。そして、この少々堅苦しいイントロダクションが終わったあと、本編がスタートします。

「那古井温泉」というところに辿り着いた「余」は、温泉街のエトランジェ(異邦人)となって寄宿するのですが、そこで美しい出戻り女「那美」に魅了され、ぜひとも絵のモチーフにしたいと考えるようになる───つまり単純に言えば"恋"に落ちてしまうのです。

John Everett Millais "Ophelia"(1851-1852)

「余」は「那美」にジョン・エヴァレット・ミレーの絵画『オフィーリア』を重ね合わせます。

オフィーリアはかの有名なハムレットの恋人です。

ハムレットの、とある行動によって気が触れて、前後不覚になった彼女は川に落ちる。そして自分の身に起きた災難もわからぬまま、溺死してしまいます。

彼女の死は、ハムレットの母ガートルードによってセリフで語られるのみで、ジョン・エヴァレット・ミレーがこの絵を発表したとき、こんな雑草ばかり生えた、美しくもなんともない小川は、オフィーリアの悲劇的な死の舞台としてふさわしくない、という批判の声が上がりました。

自分が想像していた彼女の死とあまりにもイメージが「おもてたんと違う」(2008年M-1決勝の笑い飯西田)と、感じる人が多かったのでしょう。

しかし「余」は熱い温泉に浸かりながらこんな事を考えています。

余は湯槽のふちに仰向の頭を支さえて、透き徹おる湯のなかの軽ろき身体を、出来るだけ抵抗力なきあたりへ漂わして見た。ふわり、ふわりと魂がくらげのように浮いている。世の中もこんな気になれば楽なものだ。分別の錠前を開けて、執着の栓張をはずす。どうともせよと、湯泉のなかで、湯泉と同化してしまう。流れるものほど生きるに苦は入らぬ。流れるもののなかに、魂まで流していれば、基督の御弟子となったよりありがたい。なるほどこの調子で考えると、土左衛門は風流である。(中略)何であんな不愉快な所をえらんだものかと今まで不審に思っていたが、あれはやはり画になるのだ。水に浮んだまま、あるいは水に沈んだまま、あるいは沈んだり浮んだりしたまま、ただそのままの姿で苦なしに流れる有様は美的に相違ない。

西洋人の目を通すとけっして美しく見えない風景が、こと東洋的な感覚で眺めると、風流で、憐れ(あはれ)なオフィーリアの悲劇的な死にふさわしい場所に見えてくるというわけです。

彼はどうにか作品のモデルとして那美を描きたい、自分のタブローのなかに彼女を閉じ込めてみたい、という思いに突き動かされています。

他人にはなかなか理解されにくい芸術家としての孤独な魂が、那美という孤独な女性の魂と感応して高められていくのです。

西洋からたくさんの新しい文化が一気に流れ込んだことで、明治期の青年たちは日本文化との板挟みになり、自分はいったい何者か……と煩悶することになりました。いわゆる〈近代的自我〉と呼ばれる問題ですね。

そんな中、二葉亭四迷は言文一致体を駆使して「浮雲」を書き、森鴎外や漱石らは西洋文化に直接ダイブし、直接摩擦を起こすことで新しい日本人の自我を模索して「舞姫」や「草枕」を書きました。

ぼくもまた東日本大震災という未曾有の出来事によって自己が揺さぶられ、一時的に失語症のような状態になっていたけれど、なにかに導かれるように「草枕」と出会って、ふたたび自分の言葉、思想、生活を再構築していったわけです。今回のコロナ禍も震災のときとはまた違った形で、ぼくは揺さぶられ、社会も揺さぶられ、日本人だけでなく、COVID-19にまみれた世界中の人たちが方針転換を求められています。

これは〈超近代的自我〉と呼んでもいい大きな出来事です。そういう意味でまた「草枕」を世界文学として読み直す時期にきたのかもしれません。

5月18日(月) 那古井温泉、雲雀、グレン・グールド

グレン・グールドが漱石を───とりわけ「草枕」を愛していたいたことはよく知られています。心底「草枕」に惚れ込んだ彼は、自ら第一章を要約して、ラジオの朗読番組まで残しているほどです。

底本を英訳したのは、当時ロンドン大学の院生だったアラン・ターナーで、彼は『The Three-Cornered World』と改題し、1965年に英訳版を発表しました。この英題は「草枕」に出てくる「四角な世界から常識と名のつく、一角を磨滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう」という一文からインスパイアされたものだと思います。

朗読の前にグールドが語っているのはこんな言葉です。

The Three-Cornered World is written in 1906 but it actual point usually that term regard to so static work accept for two years Earlier at the time of the Russo-Japanese war.

The war place no direct part in the novel at least not until the last few pages but at that point it's rather jarring the more can easily read similarity to the World War I motif which brings to close another great Alpine novel Magic Mountain by Thomas Mann.

The Three-Cornered World is among other things about meditation versus action, detachment versus duty, about Western versus Eastern value systems, about people see parallel modernism.

In my opinion it is the greatest 20th-century and I gonna read a few esprit of the first chapter.

「草枕」が執筆されたのは1906年───日本はロシアと戦争をしていた時代ですが、その事実は最後の数ページにわずかながら出てくるだけで、トーマス・マン『魔の山』とのモチーフの共通性をどなたでも感じ取ることができるはずです。

『草枕』という作品には思索対行動、デタッチメント対義務、西洋的な価値観対東洋的な価値観といったことに、人々が同等のモダニズムを感じ取っていたこと───など、さまざまな要素が含まれています。

これはわたくしの意見ですが、「草枕」は20世紀に書かれた最高の小説です。では、最初の章を読んでみましょう。

実は『草枕』を読む前に、物語の舞台となった熊本の「那古井温泉」を訪れたことがありました。2009年2月1日───つまり震災の2年前ですね。

「那古井温泉」というのは漱石がつけた架空の地名で、実際には小天(おあま)温泉といいます。

「草枕温泉てんすい」という大型の入浴施設があって、熊本市内でDJをした翌日、玉名で仲間とラーメンを食べた後、ひと汗流しに行ったのです。

上掲の写真はその時にぼくが撮ったものですが、見てのとおり、小天は俳優の笠智衆さんの故郷でもあります。

小高い山の上にあって、目の前には有明海、その奥には雲仙普賢岳も望める、じつに見事なロケーションでした。バイカーたちや、おじいちゃんおばあちゃんを満載にしたマイクロバスが玄関に次々と乗り付けて、温泉を楽しみ、外のテラス席でアイスクリームを舐めながらくつろいでいるのは、まさに〈完璧な日曜日〉の光景でしたね。

漱石が逗留したという前田家別邸も「てんすい」から100メートルほどのところに保存されているのですが、そのときはまったく関心なかったので、入浴後はさっさと熊本市内に戻ってしまいました。

グレン・グールドに捧げた「hibari」という曲も入った坂本龍一さんのアルバム『アウト・オブ・ノイズ』は、ぼくがちょうど「那古井温泉」を訪れた同時期の、2009年3月にリリースされました。

この「hibari(雲雀)」というタイトルも「草枕」に由来しています。

雲雀はきっと雲の中で死ぬに相違ない。登り詰めた揚句は、流れて雲に入いって、漂うているうちに形は消えてなくなって、ただ声だけが空の裡に残るのかも知れない。(中略)

春は眠くなる。猫は鼠を捕る事を忘れ、人間は借金のある事を忘れる。時には自分の魂の居所さえ忘れて正体なくなる。ただ菜の花を遠く望んだときに眼が醒める。雲雀の声を聞いたときに魂のありかが判然する。雲雀の鳴くのは口で鳴くのではない、魂全体が鳴くのだ。魂の活動が声にあらわれたもののうちで、あれほど元気のあるものはない。ああ愉快だ。こう思って、こう愉快になるのが詩である。

雲雀は冬空を遠く遠く旅して、南の方で越冬したあと、春になるとまた戻ってくるところから、春の季語になっている鳥です。

グールドが「草枕」と出会ったのも旅行が縁でした。同じ列車にたまたま乗り合わせたウィリアム・フォーリーという化学者とから「草枕」の話を聞き、大いに興味をそそられたグールドは、別れ際に自分が演奏するベートーヴェン『ピアノ協奏曲第5番』のレコードをプレゼントしました。

そして後日、フォーリーからお礼として『The Three-Cornered World』のペーパーバックが届けられたのです。

グールドの「草枕」への偏愛ぶりはすさまじく、英語に翻訳されたさまざまなヴァージョンの書籍だけでなく、読めるはずもない日本語の単行本まで収集していたそうです。

翻訳で外国語の詩を読むことはレインコートを着てシャワーを浴びるようなもの───とは映画『パターソン』の劇中に出てくる永瀬正敏のセリフですが、グールドと「草枕」の関係性を見るかぎり、あながちそうとも言いきれないですね。

グールドの『ゴルトベルク変奏曲(BWV 988)』もぼくが好む涅槃系の代表的作品ですが、1955年録音の若々しい『ゴルトベルク変奏曲』より、1981年ヴァージョンの方が好きです。

これを録音した翌年1982年に50歳の若さで彼はこの世を去っています。

畑仕事をする農夫のように背中を極端に丸くして演奏する彼の印象から、もう10年くらい年齢がいっているイメージだったんだけどね。とても自分とは同じ年齢に見えない貫禄があります。ここまでいくには、ぼくの場合、あと20年はかかりそう……。

5月19日(火) クルアンビンの新曲が良い

まあ、今更くどくど解説するまでも無いくらい大人気ですよね───クルアンビン。

ぼくは2014年発表のEP『History of Flight』に収録されている、マーティン・デニー「Fire Cracker」……というよりも、YMOのヴァージョンにインスパイアされた彼らのカヴァーを聴いて、いっぺんにファンになりました。

KhruangbinはギターのMark Speer、ドラムのDonald "DJ" Johnson、そして紅一点、ベースのLaura Leeの3人組。

2004年にMarkとDJがテキサス州ヒューストンの教会(St. John's United Methodist Church。デビュー前のビヨンセが聖歌をソロで歌っていたことで有名な教会)のゴスペルバンドのメンバーとして出会い、そのあとベースのLauraとMarkが知り合って、2007年に結成しました。

いっぺん聞いたくらいではなかなか覚えられない個性的なバンド名はタイ語の「飛行機」に由来します。

編成も非常にシンプルで、レコードではパーカッションが入ったりすることもあるけど、ライブはこの3人でまかなえる音以外は演奏にいっさいなにも加えられません。

ゆえにどの曲もどこか似たようなサウンドになるのですが、かえってそれによって瞑想に似た効果があるように感じます。

YouTubeをちょっと検索するだけで彼らのライブはたくさん見ることができますが、まず何か───ということであれば、このTiny Desk Concertでの演奏がおすすめ。

2011年リリースのファーストEP以来、これまでに出たシングル、アルバム2枚『The Universe Smiles Upon You』(2015年)、『Con Todo El Mundo』(2019年)は全編インストで、ヴォーカルの要素はちょっとしたシャウトやコーラスが入るくらいでした。

しかし今年2月、同郷の黒人シンガーソングライター、レオン・ブリッジスとの共作で歌ものの4曲入りミニアルバム『Texus Sun』を出しました。

リッチー・ヘブンスのようなフォーキーさ、タジ・マハールのようなブルージーでおおらかなサウンドというか、これはこれでとても好きでしたけど、今後こういうヴォーカリストとのコラボはやるとしても、自分たち名義の作品ではヴォーカル曲をやるつもりはないんだろうな……と勝手に思い込んでいたんです。

ところが来月リリースされるサード・アルバム『Mordechai(モルデカイ)』が全編ヴォーカル入りの作品と知って、かなり驚きました。

まず公開された第1弾シングルがこれ。

"わたしたちに永遠の命が与えられて、ふたりで過ごす時間が終わらないなら、ずっと子どもみたいに遊んで、子どもみたいに話をしましょう"というロマンティックな歌詞が、こんなオモシロ映像に落とし込まれてます。

最高。

で、このたび公開された2曲目のシングル「So We Won't Forget」のMVは日本が舞台です。

幼い娘を(おそらく交通事故で)亡くした若い父親が、生きる希望を失い、娘の遺骨を事故現場に散骨したあと、自分も命を絶とうとしている。そんな彼を見かけた老警察官によって、一度は思い直すけれど───というのがあらすじ。

ぜひともハンカチを用意してご覧ください。

ちなみにアルバムタイトルにもなっている「モルデカイ」は、旧約聖書に登場するユダヤ人の名前ですけど、この記事によれば、ベースのLauraの人生を大きく変えたある最近の出来事に由来する人物なんだそうです。

Mordechai is a story of finding yourself in unexpected places. Travel weary and without a home after 24 itinerant months of travel and touring, Laura Lee was invited by a new friend to come hiking with his family. As they’d all made their way toward the distant promise of a waterfall, Lee had felt a dawning clarity about the importance of appreciating the journey, rather than rushing headlong toward the next destination. When they reached the waterfall at last, Lee’s friend urged her to jump, a leap she likens to a baptism. As she did, he screamed her name—her full name, the one she’d recently taken from her grandfather. In that instant, Laura Lee Ochoa was reborn. She emerged feeling liberated, grateful for what her friend had shown her. His name was Mordechai.

ざっと訳してみると───約24ヶ月に及んだ世界ツアーから戻ったあと、疲労困憊していたLauraは新しく仲良くなった男友達に誘われて、彼の家族と共にハイキングに出かけた。一行がある滝に出くわしたとき、Lauraはその友だちから「滝の中に飛び込むように」と促された。そして、彼女はそれに従った。それはいわば"洗礼"のような儀式だった。続いてその友人も彼女のフルネーム───Laura Lee Ochoa(Ochoaは彼女の祖父の名から取られている)を叫びながら滝に飛び込んだ。その出来事によってLauraは生まれ変わった、と書かれてます。

もともと彼女はノートに100ページにもわたって言葉の断片を書き付けていたそうで、それをレコーディングしていた曲に当てはめて、初めて歌もののアルバムが完成したそうです。そのすべてのきっかけを与えてくれた友人の名前がMordechaiでタイトルの由来になったという話。

ドラマチックだなあ。

あらためてジャケットを見ると、たしかに滝から飛翔する鷹の絵になってますね。

左上のは双子座みたいだけど、きっとそれもまた何か意味があるんでしょうね。

5月19日(水) BLACKMAIL

渦中の人、黒川検事長。

検察庁法改正案の見送りが決まった途端にタイミングよく文春砲で撃ちぬかれましたね。

しかも超保守系新聞社の記者と、左派系と揶揄される新聞の社員が呉越同舟で───というところも手が込んでいるというかなんというか。

官邸の圧力と世論のあいだに挟まって、進退窮まった黒川氏の自爆テロ説も目にしましたし、内田樹先生のツイートによれば、これは「産経新聞から文春へのリーク」で「あらかじめ身体検査でわかっていて〈万一官邸に逆らったときにはこれで締め上げる〉というブラックメイルの材料に取っておいたのかも」ということです。

ブラックメイル(Blackmail)という言葉はアメリカの政治ドラマや映画などを見ているとよく出てきます。

メール(手紙)で脅かすというイメージから、脅迫状という意味だと勝手に思いこんでいたんですが、手紙という意味は含まれない、恐喝、脅迫という意味の英単語なんですね。

たとえば「Don't blackmail her」は、彼女を脅迫するような手紙を出すんじゃないぞ───ではなく、彼女を脅かすんじゃないぞ、というのが正しい意味です。

なぜMailを手紙と訳すのが正しくないのかというと、昔の英語やスコットランド語でMailとは年貢や上納金を表す言葉(Male)だったのです。

地主に住民たちが銀貨で納めた適正な年貢のことをWhitemailといい、村などを襲う野盗たちに、地主に内緒でみかじめ料として納めていた黒い牛が、Blackmailの語源なんだそうです。

またMailには革の袋という意味もあるので、不正な黒い金を革の袋に入れて、そういった連中にこっそり渡していたから───という説もあります。いずれにせよイメージは共通してます。

ですから、本来のBlackmailの意味で言えば、賭けマージャンでやりとりされるお金とか、新聞社が用意する高額なハイヤー代のほうがBlackmailということになります。

"Blackmail"というタイトルを持った曲を2曲ほど紹介しますね。

まずは10CCの「Blackmail」(1975年)。

彼らのあまりにも有名な代表曲「I'm Not in Love」も収録されている『The Original Soundtrack』に収録されています。

ちなみにアルバムはこんなタイトルですが、なんの映画のサントラでもありません。単にアルバムのコンセプトが架空の映画のサントラ、ってことです。ややこしいですね。

歌詞は───浮気相手との情事をこっそり写真に撮り、それをネタに彼女の夫をゆすった(Blackmail)ところ、夫がその写真をたいそう気に入ってしまい(彼は今でいうNTR系だったんですね)、ヒュー・ヘフナー(プレイボーイ誌の創刊者)に売ってしまいます。

結局、その写真は雑誌のセンターフォールド(見開きピンナップ)を飾り、やがて映画スターになっちゃう───という物語です。

もう1曲はサザンソウルを代表するシンガーのキャンディー・ステイトンが1972年にリリースした同名アルバムからの「Blackmail」。

この頃の彼女はマッスル・ショールズを代表するレーベル「FAME」の専属アーティストとして活躍していました。

もし、あなたがブラック・ミュージックに関心のあるAmazon Primeの会員ならPrime Videoで見られる『黄金のメロディ マッスル・ショールズ』という音楽ドキュメンタリーをぜひ見てほしいです。

白人のプロデューサー+白人を中心とした演奏家たちが、アレサ・フランクリン、ウィルソン・ピケットら、バリバリの黒人歌手たちのバックを務め、肌の色に関係なく素晴らしい音楽を作り出していたマッスル・ショールズの音楽の歴史や事情がよくわかって、おすすめです。

こっちの「Blackmail」の歌詞は詳細にわからなかったのですが(バーで知り合った男に脅されて怯えているみたい)、日本を代表するブラック・ミュージックのオーソリティ、鈴木啓志大先生の解説&全曲の歌詞対訳付きで、FAME時代の全楽曲を網羅したCDがP-VINEから出てるので、よかったらそちらをぜひ(笑)。

おまけとして、細野さんの「Black Peanuts」(1976年)。

昭和の政界を揺るがせたロッキード事件。100粒のピーナッツ=1億円と品目に書かれた領収書が大問題(要するに賄賂です)になったのですが、それをテーマにしたカリプソ仕立ての風刺ソングです。アルバム『泰安洋行』に収録され、シングルカットもされました。

細野さんによる令和の「ブラックメール」ソングも聞きたいな───て

か、先日の名誉挽回(?)で星野くんが書けばいいと思うな。

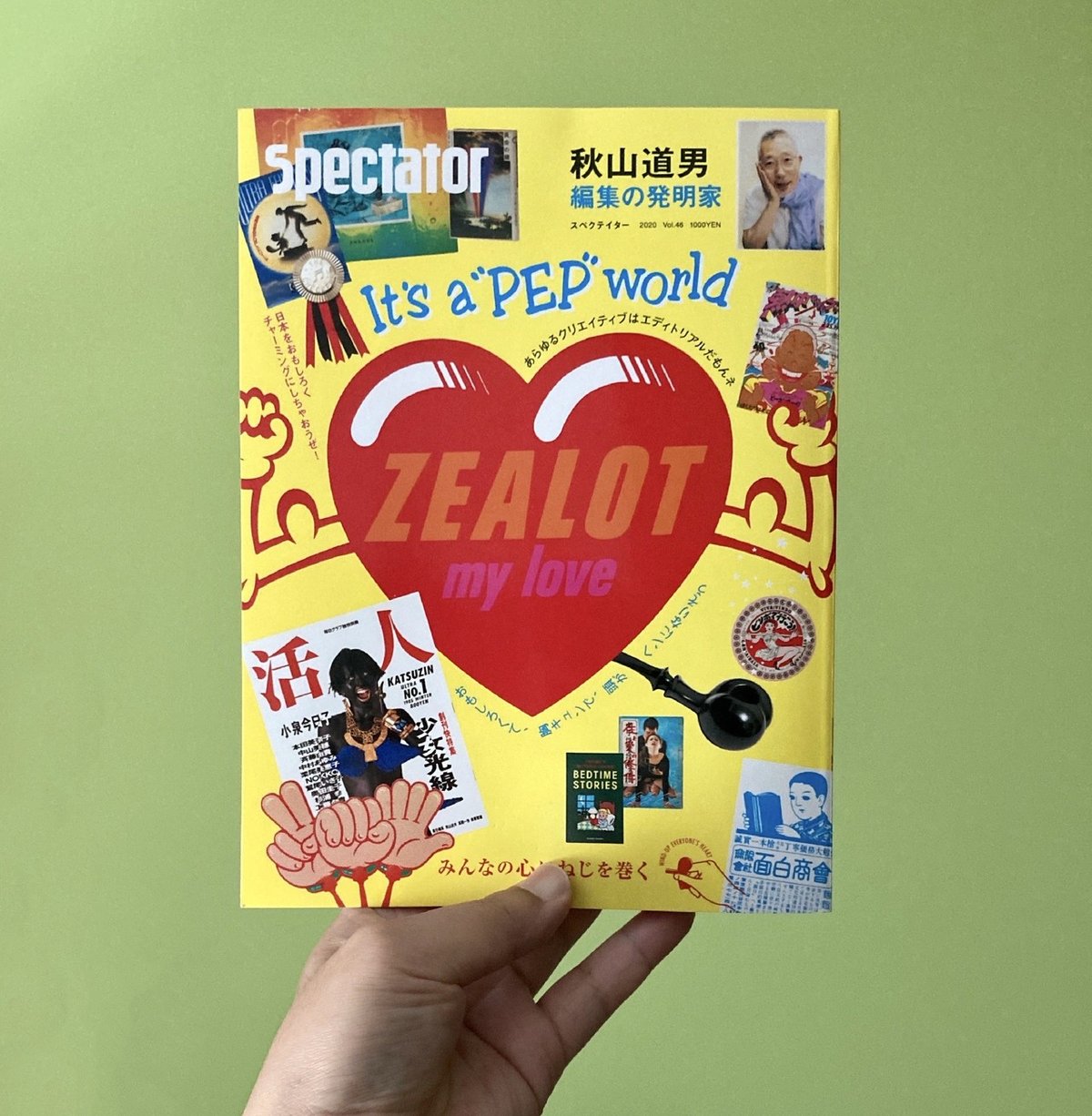

5月21日(木) スーパーエディター、秋山道男さんのこと。

日本を代表するコピーライターといえば糸井重里、日本を代表する編集者といえば秋山道男という時代がありました。

秋山さんが編集した雑誌『活人』(2号で廃刊)や、キョンキョンの写真集『小泉記念館』は何十年も前に手放してしまったけど、小学生の頃、誕生日プレゼントで買ってもらったYMO写真集「OMIYAGE」はこのとおりボロンボロンになるまで読み込んだし、『60年代のカタログ』(小野耕世/編、イラスト/原田治、デザイン/奥村靫正、執筆陣に牧村憲一の名も)は、大学生の頃、八王子の古本屋で100円で手に入れて以来、ずっと大事にしている一冊です。

俳優や声優としてカメラやマイクの前に立つ/チェッカーズ/キョンキョン/無印良品/名古屋の巨大ディスコ「ダンスフロア」/リリー・フランキーさんの映画『東京タワー』のプロデュース……秋山さんの編集仕事は紙の上だけには収まりません。

ぼくもテレビの司会、クラブDJ、ミュージシャンとしてアルバムを出してきましたけど、それらすべて〈編集者〉という職域の範疇として捉えてきたのは、やっぱり秋山さんのような存在が前にいてくれたからこそ。

そんな彼への尊敬の念も込めて、秋山さんにはもちろん無許可で「スーパーエディター」と名乗っていたこともあります(もちろんシャレですよ、シャレ)。

と言っても、秋山さんや糸井さんなど、ぼくよりひと世代(ふた世代)上の諸先輩方の仕事は物質的にも精神的にもリッチで優雅なのです。

ところがこちらは腰に巻いた紐の先に磁石をぶら下げて、日がな一日、焼け野原を歩き回って鉄くずを拾い、銅線を集めるような仕事ばかりしていたので、いつまで経っても貧乏性が抜けません。

編集部が怖気づくほどの高額な取材費がかかる企画を提案する、とか、たった一行か二行のマドレーヌについての短い原稿のために、日本中から50個も100個もマドレーヌを取り寄せて、それを食べてから書く───みたいなアティテュード───実際にそれをやるかやらないかは別として───その矜持(こういうところは伊丹十三さんに通じますね)はどんなにがんばってもぼくには身につかないでしょう。

じゃあ、それをコンプレックスに感じるかというとまったくなくて、同業者の端くれとして、秋山さんとは違う役割を担えてるのかな、という自負もあるし、これからも腰から磁石をぶら下げてコロナ禍の街を一日中歩き回り、みんなの心にねじを巻けるような楽しい仕事をするんだもんネ───とあらためて決意するわけです。

編集長の青野利光さんから献本していただいた『Spectator』最新号を読みながら、そんなことを考えました。

5月22日(金) IT'S SO PRECIOUS

赤田 ぼくは「なつかしさ」が秋山道男における重要なキーワードと思っているのです。本当になつかしいものって、感じると、胸にキュンと「来る」でしょう? それって男女など関係なくて、人間にとって、なにか根源的な感情ではないかと……。

浅生 秋山さんのおっしゃる「なつかしい」は、昭和とか大正といった時代のことではなくて、「地球に誕生した生命の神秘」くらいの大昔を感じますね。

赤田 原初の記憶? 「なつかしい」と言っても、映画「三丁目の夕日」みたいに、駄菓子屋とか昭和30年代ノスタルジー、郷愁とか懐旧の感情だけじゃないと、以前から思っているんです。それって、なかなか賛同してもらえないのですが。

たとえば、つげ義春先生の漫画作品ですね。「紅い花」とか「古本と少女」という短編などは、何回読み返してもキュンとしたり、切ない気持ちになったりするんですが。

あのなつかしさの由来は、単に「ノスタルジー」だけでは、うまく説明がつかないと思うのですよ。

浅生 そうですよね。

赤田 作品がイイ、高級だから、なんです。なんでもかんでも、うらぶれた風景を描いたり、タタミの目を必死に描き込みすれば、誰でもつげ義春の「なつかしさ」が出せるというものじゃないですよね。

「なつかしい」は、さっきの「プレシャス」にも近接するもので、「高級なもの」に授けられる、一種の名誉ある称号なんだと思うのですよ。

Spectator編集部のnoteに掲載された赤田祐一さんと浅生ハルミンさんの対談記事のこんな箇所に心のなかで赤ペンを引きました。

赤田さんが語るように、なつかしさにはノスタルジー以外にもっと複雑で多様な感覚が内包している───と以前から感じていました。

自分が過去に経験したものとまったく結びつかないもの───初めて見た風景、初めて食べた味、初めて聞いた歌に対して、ある種のなつかしさを感じるときがあります。それってすごく不思議じゃないですか?

何かになつかしさを感じると、まるで魔法にでもかけられたように無防備になり、親近感を抱いてしまう。

科学じゃ説明できないスーパーナチュラルな感覚だと思うし、その不思議さをうまく心のなかで処理できないと、天国だとか前世だとか生まれ変わりといったイメージを持ち出して飲み込もうとします。

未来は科学で切り開くようなイメージを持ちがちですけど、科学はすでに起きたことしか実証できないわけで、科学が切り開いているのはむしろ過去の方です。じゃあ、未来を切り開くものは何か?───それがつまりなつかしさがもつ魔法(マジック)なのだと思います。

MP3禍によって、レコードはおろか、レコード針の生産さえ終焉しそうになっていた2000年代前半、わざわざアナログやソノシートやカセットテープなどを収集し/聴くことのなつかしさ、あるいは武田百合子の『富士日記』を通して自分が感じるなつかしさを、最上級のプレシャス(Precious)と捉えることができたからこそ、前者は『レコード・バイヤーズ・グラフィティ』、後者を『ゆりこたいじゅんはな』という本にまとめました(まとめています)。

これまでぼくのnoteで取り上げてきたようなモノ/ヒト───たとえば、John Carrol Kirbyにも、A.O.I.R.にも、ジャームッシュの映画にも、なつかしさとしか説明しようがない感覚が内包されています。

5月22日(土) 懐かしい未来

以前、堀部篤史くんと京都・恵文社一乗寺店で行っていたイヴェント「コテージのビッグ・ウェンズデー」で〈懐かしい未来〉というテーマで語り合ったことがありました。

2015年に書籍化したとき、〈懐かしい未来〉編の再録はページ数の関係から見送ったのですが、そのテーマを元にして、ふたりであらためて短いコラムを書きおろしました。

実は昨日の日記に書いた〈科学と魔法〉というのも、このコラムのときに展開したキーワードです。

本も売り切れてからしばらく経つし、読んでくださいと言ってもなかなか手に入れにくいので、ぼくのテキストだけ全部転載してみますね。

懐かしい未来

星新一、真鍋博からスパイク・ジョーンズ『her』へ通じる世界観。

細野晴臣が「科学と魔法の交響楽」というエッセイにこう書いている。「例の『スター・ウォーズ』は僕たちを最新設備の娯楽へと誘った『2001年宇宙の旅』や『未知との遭遇』と決定的に違うのは、内容の陳腐さと同時に、楽しみ方の新しさである。これは今大流行のTVゲームにも言える。(中略)内容は古く、方式が新しい。ぼくもあの雰囲気がたまらなく好きで、没頭している。シンセサイザーによる音楽も、今はそのスタイルである」(1979年『地平線の階段』より)

彼が率いたテクノポップバンド、イエロー・マジック・オーケストラのファーストアルバムはTVゲームのサウンドから象徴的に幕を開ける。

アルバムの2曲目に収録されているのがマーティン・デニーの名曲「ファイアー・クラッカー」のカヴァーだ。デニーはNY出身のピアニスト/作・編曲家。1954年にハワイへ渡り、欧米人がイメージする東洋のミスティックな雰囲気、ジャングルのざわめき、鳥の鳴き声や波の音といった南国の響きを取り入れた無国籍なムードミュージック、いわゆるエキゾティック・サウンドを確立させた。

細野はYMO結成以前、ラグタイム、アメリカンポップス、ソウル、ニューオリンズ、カリビアン、ハワイアンなど、彼が過去に影響を受けたさまざまな音楽をごった煮にしたチャンキーミュージックというコンセプトを構想し、それをシンセサイザーによってデジタル化することを目論んだ。その試金石となった1978年発表のソロアルバム『はらいそ』のプレスキットに「西洋の論理と東洋の感性、ディジタル・ミュージックとアナログ・ミュージック、神と悪魔等、あらゆる対極を結ぶ世界が間近に来ているような気がします」とある。そこには過去と未来という時間的な対極も付け加えることができるはずだ。

アメリカ人音楽家が思想模写した究極のなりすまし音楽=エキゾティック・サウンドは、シンセサイザーによって日本産の未来的な音楽=テクノポップにリメイクされ、世界中で大人気となった。これも「懐かしい未来」の具現化の一例だ。

またシンセサイザーの次に登場したサンプラーは、イタリア未来派のイントナルモーリやピエール・シェフェールのミュジーク・コンクレートといったレガシーを継承する電子楽器だ。さまざまな現実音を取り込み、自由に演奏することを可能にした。過去の音源をサンプラーによってループ/再構成して作られるヒップホップも「懐かしい未来」という世界観のなかで語られるべき音楽だろう。

映画『her』に登場した人工知能サマンサ。実際は女優のスカーレット・ヨハンソンが声を吹き替えたが、劇中ではOSによる合成音声という設定である。サマンサはあらゆる知識を吸収し、OS同士の会話は人間のコミュニケーション能力をはるかに凌駕する。しかし彼女たちはヒトらしく話し、考え、作曲し、セックスさえするが、云わばそれはコンピュータによるヒトの思想模写であり、なりすましである。科学と魔法の交響楽=懐かしい未来はいつだって人間をトリコじかけにしてしまうのだ。

トークイヴェントの後や誰かとの会話のなかで「昔のことを細かいことまでほんとによく覚えているね」と感心される(あきられている?)ことがよくあるのですが、じつは全然そんなことはなくて、覚えておきたいことだけをずっと忘れずにいるだけなのです。

橋本治さんも同じようなことを、ぼくよりもっと上手に(笑)コラムに書いているので引用しますね。

私は"覚えなきゃいけないことは無理しても覚えなきゃいけない”という考え方が嫌いなのである。私は、"覚えたいことは放っといても覚えるし、覚えたいことはまともに生きてりゃ自然と広がって来る”と思ってるものだから、意味のない無理はしないのである。

という訳で、私は覚えたいことしか覚えないから、自分の記憶力がいいのか悪いのか、ホントのことを言って、よくは分らないのである。但し、誤解しないでほしいが、私はよくいるように、都合の悪いことを忘れたふりをする人間では絶対にない。私は、感情で物事を覚えるから、自分に都合の悪いことは、絶対に忘れないという、困った記憶力の持ち主であることもあるのである。

「記憶法」from『デビッド100コラム』

ちょうど橋本さんが亡くなった頃、この本(『デビッド100コラム』)を購入して、ずっと積ん読のままだったんだけど、去年の冬、なにげなくパラパラとページをめくっていると、ぼくが言葉にしたかったもやもやした思いを、見事に言語化してくれていて驚きました。

橋本さんは作家という職業柄、新聞記者や編集者から「今の若者についてひと言」とか「今、アメリカで流行っている〇〇についてコメントを」と頻繁に質問されることを嘆いていました。そして───

私は別に若者に詳しい訳じゃない。ただ、自分という人間の過去の保留分に関してくどいばかりの検討を重ねているだけだ。未来というものがあるのだとしたら、そうした保留分が再び現在化する、その燦きの中にしかない筈なのに、どうしてそういうことが分んないんだろう?

私は、それが情けないと言って泣いているのである。

電話が鳴るたんびに思う───「ああ、世の中ってまだそういうつまんないオッサンの指令で動いてんの!』って。

ぼく自身も橋本さんの気持ちとまったく同じで、長年、解けずにいた疑問とか、謎のままで保留していたことを、新しい知識や経験と結びつけ、再検討し、よりよく理解したり、納得のいくようにしたいだけなんです。

そして、その成果を整理して、自分の言葉で誰かに向けて書くとか話すとかすることで、褒めてもらえたり、お金をもらえたりするのがうれしいから覚えているに過ぎないのです。

ちなみに、さっき引用した文章は、当該ページに蛍光ペンで線引き&鉛筆でチョンと印が付いているんですけど───実はぼくがマークアップしたものではありません。

ほかのページも全部チェックしたけど、印がついているのはここだけ。買ったときには全然気が付きもしませんでした。

これを見つけた瞬間、「この本でいちばん心に響く箇所はここだよ」と、未来の自分が過去に先回りして教えてくれたような気がしました(バック・トゥ・ザ・フューチャー)。

少なくともぼくの未来を切り開いてくれる原動力はこういう〈魔法〉なのです。

おまけ

「懐かしい未来」の参加者特典として、堀部&ミズモトの選曲で作ったDJミックスがありまして、それもnote読者のみなさんにおすそ分けします。

いいなと思ったら応援しよう!