記事一覧

映画と人生を、一対一で滅却する。小橋めぐみ「アジアシネマ的感性」

教養ではなく、たしなみでもなく、偏愛でもなく、依存でもなく。小橋めぐみは多くの人が接するように映画に接していない。ここ10年ほどの作品を中心に25本のアジア映画について綴った『アジアシネマ的感性』を読むと、数多の映画好きとは一線を画する付き合い方をしていることがわかる。書評家としての自分と、女優としての自分を両脇に配置し、読書や演技からはもたらされない自己露呈の場としての映画を、作品ごとに発見し

もっとみるいくえみ綾『潔く柔く』。うつくしいものはひとをだまらせる。

いくえみ綾「潔く柔く」全13巻を読了。ときどき場所を移動しながら、ゆっくり、自分の感情の伸縮と歩調をあわせるように、読んだ。終盤、あらゆるものたちが響きあう、ポリフォニックな波がおとずれる。小さな川だったものたちが、それぞれのリズムでそれぞれのスピードでそれぞれのメロディで流れ着くと、大きな河ができていた。繊細さと力強さが同時にある。ときめきと喪失に同じ価値が与えられている。目にみえるものと目にみ

もっとみるインタビューには成功も失敗もない。あるいは『なんとなく、クリティック』。

『なんとなく、クリティック 1』

かつて。誰もそんなことを本気にしていたわけではなかったのかもしれないが。ネットが流通していく過程で伝播されていたのは個人個人が発信=表現するような世界の実現ではなかっただろうか。あれは理想論ですらないただの誇大(古代?)妄想だったのか。フタを開けてみれば。少なくとも我が国においてはTwitterは「裏の顔」でFacebookは「表の顔」というように「使い分け」

言葉は、戦友であり鎧であり無数の死体である。小説「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」

「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」

大作である。一行五十一文字、一ページあたり十八行、それが計四百七十五ページ。だが、読み終えた際の感触はむしろ軽快だ。ずしりと重い読みごたえではなく、幾つかの連作短編を通りすぎたときのような、すがすがしさがある。しかし、こうした読後感は物語がハッピーエンドで締めくくられているから、というようなことは意味しない。言ってみれば、ここに綴られていることに救い

塩田明彦『映画術』について。

『映画術 その演出はなぜ心をつかむのか』

塩田明彦=著 イースト・プレス

ISBN978-4-7816-1100-6

映画美学校という「専門学校」でおこなわれた連続講義の採録である。「演技と演出の出会う場所から映画を再考する」ーー著者はあとがきで本書の視点を述べる。

映画をめぐる多くの書物の「伝わりづらさ」は、読者がある映画を観ているという前提に立っているからである。その時点で、映画を批

ビートたけし『アナログ』を書評する。

ほんとうにボケているのか。ボケたふりをしているのか。つまり、本格的に老いたからこそのズレなのか。それとも、あくまでも笑いの延長線上にある確信犯的なズレなのか。おそらく本人もわからないまま、その二択は混濁しているのではないか。「狙い」の意識はあるのだろうが、そのすぐ隣に無意識という「悪魔」がにやにや顔で心霊写真のように写っている。

序盤には次のような記述がある。

<笑いは悪魔だ。どんなに緊張し

文字がめくれあがっていく

限りなく透明に近いブルー

電子書籍化された村上龍の『限りなく透明に近いブルー』をiPadで読んでいる。読んでいるというより眺めているといったほうが正しいかもしれない。より正確に表現するなら「めくる」快感がここにはある。

「めくる」快感はタッチパネルで閲覧することが可能な電子書籍すべてに当てはまることではあるがテキスト表示であるかぎりそれは活字本のまがいものでしかなく「見立てる」というやや倒

語感とは、陰翳であり、履歴であり、体臭である。

日本語 語感の辞典

中村明

『日本語 語感の辞典』は「ひく」ためのものではなく「読む」ための本である。一二〇〇頁近くあるので寝転がって読むには少々くたびれるが(だが私はそうしている)、ツイッターでも眺めるように楽しむのが正解だ。ある意味これは著者、中村明の「つぶやき」でもあるのだから。約一万語について語義、用例、注記が記されているが、この百文字にも満たない(長くて三百文字程度)注記が面白い。

作者とわたしたちの「外交」。

33年後のなんとなく、クリスタル

田中康夫

真の洗練とは、愚直であることを決して手ばなさないことなのだ。読了後に降りてくるのは、数多の論拠を軽々と超えた、ただ一筋の何かである。33年前の前作がそうだったように、いや、それ以上のしなやかさで、田中康夫は一切の誤解をおそれずに小説を書いている。

『なんとなく、クリスタル』を執筆したと思われる男を主人公に、彼の独白で物語が繰り広げられるのであれ

蓮實重彦、あるいは、忘却のための変奏、現在進行形の感染結果。

深読みなる「物語」に耽溺することなく、そこに書かれている(「描かれている」ではない)「表層」にまなざしを向けるべきである。映画をめぐる文章にも一貫している姿勢が、長年にわたって予告されつづけ、遂に実現してしまったこの大著においても、なんら変わることなく貫かれている。いや、貫かれているという表現は正しくない。息づいている。さらに言えば、生きている。

フローベールは小説『ボヴァリー夫人』において、

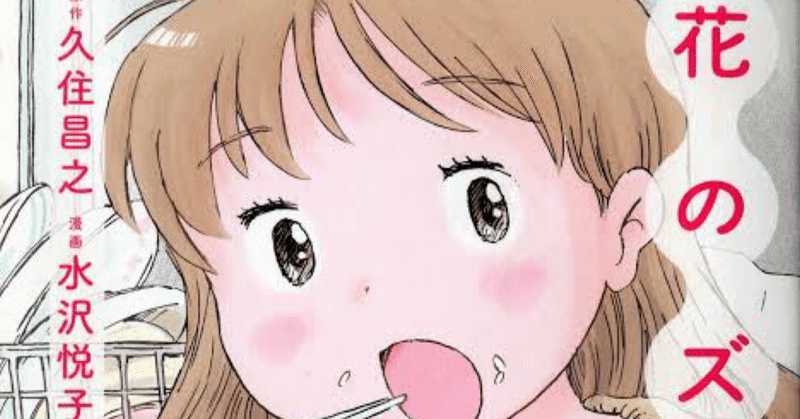

終わらない日常を、たったひとりの愉悦に変えるための『花のズボラ飯』。

大きな賛否を呼んでいる話題の一作。構成は単純。夫は地方に単身赴任中。東京で一人暮らしをしている「主婦」の手抜き料理が一話完結で語られていく。

いわゆるグルメ漫画を期待すると思いきり裏切られる。たとえばお手軽レシピを参考にしたいなどという文字通り「ズボラ」な読者は情報性の明らかな不在ぶりに失望するだろう。あえてメニューは書き出さないがここで「紹介」されているものは料理本などで綴られる料理とジャン

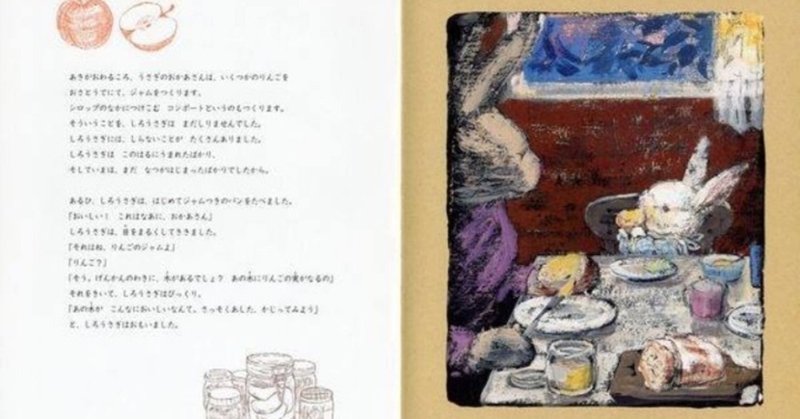

具象と抽象の橋わたし、あるいは、酒井駒子。

絵本作家、酒井駒子が描く線は、具象と抽象のあいだにかかっている橋である。それは蜘蛛の糸のように細いけれど、しなやかな生命力があり、簡単に切れたりはしない。たとえ雨が降っても水の粒をいくつも並べて平然としている。

彼女は主に子どもや動物たちを描くが、多くの場合、そこに表情は描かれない。無表情なのではない。表情によって「説明されてしまう」ものを描かない。彼女は趣を描く。趣は常に「はざま」にあるもの