【保存版】MBTI®と16Personalitiesの違いと弊害:仲介者だと誤認してしまったENTJな私の経験と考察を添えて

はじめに

今回はMBTI®と16Personalitiesの違いについて、私自身の診断結果をもとに考察を行いました。性格診断サイトの結果を「当たっている」と表現するのは適切ではなく、そのような捉え方は血液型や星座占いによる思い込みや偏見に近いと考えています。しかし、ポジティブに捉えれば、これらの心理学や性格タイプ論は生き方の指針となり得る道具です。重要なのは、これらのツールの「使い方」です。

2024/10/27 追記:

MBTIの方程式を作ってみました。最後に例題と練習問題もあります。あくまで理論上の仕組みをルールとして分解し、限られた心理機能の序列位置からMBTIを導き出す方法です。

本格的に研究を始めたのは今から約3年前。それから様々な趣味とこの研究を同時進行で行き来しながらやってきました。初めはなんとなく雰囲気で特徴を捉えていただけでしたが、最近はその勘の根拠や整合性が取れてきたなと感じています。今ではカンペなしで頭の中で考えながら話せる程度にはなってきました。

本記事では、両者の特徴や違いを含めてより詳しく解説するために、独自の経験談は必要最低限にとどめ、自主学習用に作った一覧表なんかも交えて分析結果と考えを述べていきます。と言っても結局長くなったので気になったところからちょい読みでも構いません。というか、上記のタイプの導き出し方のルールが理解できればMBTIの導き方は理解できたことになると思います。

今回はちょっと真面目に書いてみた記事です。正直いって公式よりも有料級に分析・解説していますが、公式のMBTI®とは一切無関係なので全編無料で公開しています。

気に入ってくださったり、参考になると感じていただけたら、ぜひシェアやサポートをしていただけると励みになりますし、なにより芥川が大変うれしく思います。ぜひ、MBTIの理解に悩んでいる方の参考になれば幸いです。

長くなったのでまずは要約。

MBTI®と16Personalitiesの主な違い

MBTI®における心理機能は電気回路の二極スイッチのようなもので誰もがどの機能も使えることを示唆しているが、16Personalitiesは特性論による診断であり、結果はMBTIを模倣した名称と割合で示される。文章に回答する形で進めるため、診断を受ける人間の想像力や読解力に左右される。

16Personalitiesでは、同じ内容を逆の立場から聞いてくる質問などがあり、よく文章を読んで何を問われているか理解していなければ、結果が矛盾しかねない質問がある。よってタイプが揺れやすく、割合で示されているものと考える。

16PersonalitiesはBIG5のテストやその他よくある診断系コンテンツに形式が近い。

MBTI®は心理機能の序列(主機能、補助機能、代替機能、劣勢機能)を重視するが、16Personalitiesではこれが説明されず、特徴を形容する文章で表現される。

MBTI®はより細かい指向の組み合わせを考慮するが、16Personalitiesとは完全には一致せず、他の理論も応用して組み合わせている

MBTI®︎は個人の認知スタイルの癖を自分自身で認識するものであり、性格を文章で定義づけるものではない

自己認識と実際のタイプの乖離

私は5年ほど自身を仲介者(INFP)と認識して気にしていなかったが、心理機能を学ぶと、実際はMBTI®︎におけるENTJであることを自覚した

この乖離は、社会適応のためINFPのような精神性を理想として掲げて実践していたことが原因

元々様々なタイプに理解を示そうとするタイプで、これまでの人生経験から自然と共感できてしまっていたことも誤認の要因

性格タイプ論の適切な理解と活用

性格タイプ論は自己理解を深め、よりよく生きていくための道具であり、他人を判断するための武器ではない

性格タイプは創作におけるキャラクターの究極の抽象化であり、現実においては個人の複雑さや独自性を忘れてはならない

よくある統計について。そのタイプの人々が世界の何割いようが、はっきり言って関係ない。少なかろうが多かろうが、自分は自分であると捉えることが適切であり、自分と似た人間が何割いるかという統計を知ったところで人生に何の影響も与えないどころか、ネガティブな影響さえ与えうるので、私個人は否定派

見出し画像は数年前に植物園にて撮影した、鮮やかな鬼芥子の花です。

花言葉は「夢想家・繁栄・妄想」

INFPとENTJにぴったりな、人間にとって非常に毒性のある花です。

植物が好きなので時々こういったマメ知識を挟んでみようかなと思います。毒のある美しい植物が好きです。

MBTI®の本来の目的

MBTI®の本来の目的は公式サイトによれば次の通りです。

MBTIは他の性格検査とは異なります。MBTI(エムビーティーアイ:Myers-Briggs Type Indicator)は、個人をタイプに分類したり、性格を診断したりすることが目的ではありません。回答した個人一人ひとりが、自分の心を理解するための座標軸として用いることを最大の目的にしています。

MBTI®の本来の目的は、個人を分類したり診断したりすることではなく、自己理解のための座標軸として用いることだということです。そしてこの類の診断サイトで今や最も有名となったであろう16Personalitiesは、MBTI ®やその他の類型論を参考にしていると思われますが、その参考元は明示されておらず、心理機能ごとの外向内向の指向性を診断結果で見ることができないなど、MBTI®とはいくつかの違いがあることに気づきました。

MBTI®と16Personalitiesの違い

私の観察では、16Personalitiesの指標は2次元的であるのに対し、MBTI®は3次元的です。16Personalitiesでは、「他人との関わり方」という観点の質問で、内向よりの回答をすれば内向型に、外向よりの回答をすれば外向型に偏りやすくなっています。一方、MBTI®では心理機能それぞれの外向性と内向性を考慮しています。

心理機能の概念

MBTI®における心理機能について、主機能(第一機能)、補助機能(第二機能)、代替機能(第三機能)、劣勢機能(第四機能)があります。主機能、補助機能がそれぞれのタイプをより特徴づけていながらも、本人は無意識レベルで活用している機能です。個人的見解からすると得意だとすら認識していない可能性もありますが、心理機能を理解した上でこれまでの経験を振り返ると徐々に浮き彫りになってきます。

逆に心理機能が未発達の場合においては、劣勢機能は意識的に避けていたり、あるいは嫌悪してしまっている可能性があり、主機能を理解するよりも目につきやすい機能と思われます。序列3番目の代替機能に関しては、心理機能の発達段階にもよるかと思われますが、不快感まではいかないが若干苦手で訓練中のような機能で、意識的に伸ばすように心がけるとよいでしょう。

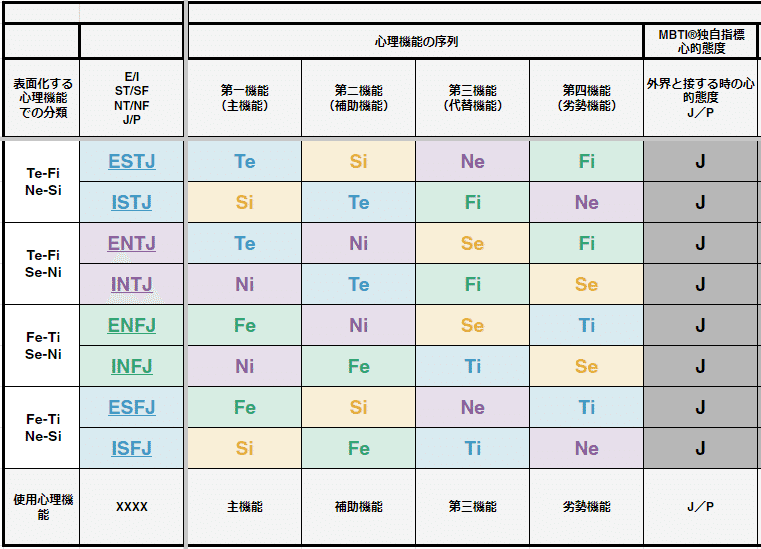

心理機能の一覧:MBTI®と16Personalitiesの違いを比較

こちらは数年前に、個人的にスプレッドシートでまとめていたタイプ別の一覧を引っ張り出してきてキャプチャしたものです。MBTI®公認の書籍である『MBTI®へのいざない』にて説明されている表を参考に、分かり易いように整理して一枚のシートにまとめ、16Personalitiesでのカラーリングを当てています。

例えば、ENTJの場合。判断機能である「Te:外向思考」が主機能であり、「Ni:内向直観」が補助機能となっています。代替機能には「Se:外向感覚」、劣勢機能に「Fi:内向感情」が来ます。

これに対し、INFPは「Fi:内向感情」が主機能で「Ne:外向直観」が補助機能となります。代替機能には「Si:外向感覚」、劣勢機能に「Ti:内向感情」が来ます。

これらの心理機能の序列は、個人の思考や行動パターンに大きな影響を与えると私は考えていますが、16Personalitiesではこの部分が説明されません。MBTI®を知っていく上で各種心理機能の定義と、人ぞれぞれにその序列があるという概念の理解は必要不可欠です。そして誰しもがすべての心理機能を備えていて、時と場合や必要性に応じて使うことが可能です。

間違っても、自分は○○○○タイプだからこれができない、という順序でネガティヴな自己暗示にかからないことです。ポジティヴな方向性での自己暗示であれば、MBTIの良い使い方になると思います。とはいえ苦手とする劣勢機能の使い過ぎには注意です。

ちなみにMBTI®と16Personalitiesとでは、分類法にも違いがあります。MBTI®はより細かく、更にいくつかの種類の指向の組み合わせがあります。実は16Personalitiesは、MBTI®に照らして心理機能を読み解くと、個人的には結構謎指標で色分けされているのです。

NT,NFという4文字の真ん中でグループ化されている分析家と外交官。

対して、SJとSPの2文字目と4文字目でグループ化されているのが探検家と番人。なぜこうなったのか疑問に思い、MBTI®と16Personalitiesを突き合わせることで法則を見出そうとしてこの表を作ったのですが、未だに謎でした(後ほどその要因について話します)。

なぜNPとNJではないのか、逆にSTとSFでは何がダメだったのかが非常に気になっていました。現状の私個人の考察では、おそらくは肩書に似合うタイプを逆により分けたのではないかと考えていました。確かに、SP型の4人はキャラクターとして考えると探検家という肩書が似合うし、SJ型の4人は番人という肩書が似合う。おそらくそんなところだろうと一旦は落ち着けていました。

主機能によるタイプ分類Seを主機能に持つのはESTPとESFP。どちらも頭がEでSの文字が真ん中に入っているESXP。上の8タイプはSとNが主機能に来るタイプで知覚機能は共通し、判断機能のTとFに違いがあります。

一方、下8タイプの判断機能が共通するTとFが主機能のタイプでは、EXTJ,EXFJというように、知覚機能であるSとNに違いがあります。

以上のように、MBTI®の4文字の並び順は一文字目から順に、

・一文字目:主機能と代替機能の向きであるE外向 or I内向

・二文字目:知覚機能 S感覚 or N直観

・三文字目:判断機能 T思考 or F感情

・四文字目:外界と接する時の心的態度を示すJ or P

となっています。二文字目と三文字目は、どちらをメインに持っているかではなく、順不動で、手前が知覚、次が判断、という並びになっているだけです。二文字目と三文字目は、心理機能の序列で、主機能と補助機能に来る機能が表されています。

先ほど紹介したENTJを見てみます。

・一文字目:判断機能である「Te:外向思考」が主機能であり、その思考が外向なので一文字目は「E」

・二文字目:「Ni:内向直観」が補助機能となので、二文字目は「N」

・三文字目:主機能である判断機能の「Te:外向思考」なので「T」

・四文字目:思考や直観で判断的な態度を示す「J」

これで「ENTJ」と簡潔にあらわされているわけです。

下記の表の指向の組み合わせで見ると、基本的認知スタイルを用いている時に 見られる特徴として主機能Tと補助機能Nを持つ、直感で捉え思考で判断する「NT」型であり、故に思考・判断的な「TJ」型であり、直観・判断的「NJ」型となります。その上、周囲に与える印象は、EJ型。

代替機能

代替機能「Se:外向感覚」と劣勢機能に「Fi:内向感情」が来ますが、文字としては現されていないものの持っていないわけではなく、主に苦手だったり、意識しないと使えないネガティブ寄りの特徴として心理機能で説明されます。また、自分の代替機能が主機能の人には魅力を感じ、自分の劣勢機能が主機能の人には苦手意識を感じやすい傾向があると言われています。

ENTJは代替機能がSeであるため、Seを主機能に持つ「ESFP,ESTP」に魅力を感じやすい。この関係を「活性化関係」「先生と生徒のような関係」というようです。

例1)活性化関係:互いの主機能と代替機能が逆位置

ESFP=主機能が知覚のSe,補助機能にFi,代替機能にTeを持つ。

Seはめちゃくちゃ得意。ただしESFPの補助機能Fiが、ENTJの劣勢機能にあるため、ENTJから見てマイナスに感じる点もあると思われ、必ずしもうまくいく関係とは限らないだろう。

ENTJ=主機能が判断のTe,補助機能にNi,劣勢機能にFiを持つ。

ただし、ENTJの補助機能NiがESFPの劣勢機能にくるので(以下略)

例2)先生と生徒のような関係:先生の主機能が生徒の代替機能

ESTP=先生(主機能が知覚のSeで思考が補助機能):Seはめちゃくちゃ得意。

ENTJ=生徒(代替機能が知覚のSeで内的):Seは、できるけどずば抜けて得意ではないため課題としており、得意な人物に憧れや尊敬の意を感じやすい。これには私としては納得感があるので、おそらくそれぞれ他のタイプ同士の相関図でも、納得感があるのだと思われる。

逆にENTJが先生として見られるのはENFPタイプ。ENFPは代替機能にTeが来るため、Te主機能のENTJに先生的なあこがれを抱く?らしいがENFPさんとしては実際どうでしょうか?

劣勢機能

ENTJの劣勢機能はFi。

Fiを主機能に持つのはINFPとISFP。

私個人は特にどちらに対しても、INFPだから好き、ISFPだから好き、あるいは嫌い、という風に感じたことはありません。ただ、キャラクターで言えば、昔からINFPには肩入れしがちです。

INFPとは監督と選手のような関係、ISFPとは最悪の相性だと言われています。

ENTJ(Te)とINFP・ISFP(Fi):互いの劣勢機能が互いの主機能

よく言われているのはENTJとISFPは相性が悪いという話。最悪と評するサイトも見かけますね。

現実でISFPだなと思う人と出会ったことはないのですが、フィクションの人物でISFPと言われている人を見てみると、これまで軒並み無関心だったことからも、もしかすると興味の対象外ではあるのかもしれません。

かといって私個人は別に嫌いとかはないですね。向こうがどう感じているかはわかりませんが、私がもし素で接したら、向こうから嫌われそうで、配慮しなきゃいけなさそうですね。そうなると疲れるので、お互いのためにあまり深く立ち入らないのが適切なのかもしれません。

ここで、ISFPとみられているキャラクターを見てみましょう。

personality-database.com >ISFP

一応、実在の人物も確認することができますが、実在の有名人の素顔は私にはわからないので、好きとも嫌いとも判断できません。

実際に接してみなければわからないのはアニメやフィクション作品も同じですが、少なくともフィクション作品ではキャラクターの言動や心理描写を垣間見ることができ、人物像を把握できるので、キャラクターを主に参考にしていきます。

ISFP,ハリー・ポッター

ISFPで分かり易いのが、ハリー・ポッターでしょうか。ハリーポッターの作品自体は好きでシリーズすべてを観ていますが、ハリーが好きで見ているかと聞かれるとそうでもない、というのが正直なところ。映画ハリー・ポッターを見ていたのはその唯一無二で世界随一の魔法界表現と広大な世界感、ダークファンタジー作品の巨塔であり、魅力的で多彩な人間が登場するからです。特に、子どものころからスネイプ先生を嫌いだと思ったことはありませんでした。子ども心に私が好きだった登場人物は、ハーマイオニー、シリウス、マルフォイ、スネイプ先生、ルーナでしたね。

それから、ハリーポッターの中のENTJと言えば、あのヴォル((…おっと失礼、名前を出してはいけないあの人ですね。やはり完全に悪として描くにはENTJは適任なようです。私も当初そう考えていましたし、今もそう思います。もちろん、敵サイドではないENTJもいますが、誇張表現しなくても、正直に生きているだけでヒトから悪とみなされがちなのは言うまでもないです。(笑)

INFP,ニュートン・スキャマンダー

対して、私はファンタスティック・ビーストは非常に好きだなと公開当初から感じていました。ハリーにはあまりないのですが、ファンタビの主人公であるニュートン・スキャマンダーには共感する部分や、同じような境遇、趣味嗜好があるのです。植物や不思議な動物を愛する優しい心と控えめな印象は、彼の最大の魅力。比較するものではありませんが、ハリーとは一風変わった主人公です。

ハリーと異なるのは、直観機能であるNが共通している点。その指向性こそ真逆ではありますが、同じNをメインの機能として持っているため、当然ながらENTJと共通する点はISFPよりもINFPのほうが多いです。

そんなニュートはINFPとのことで、この判断には私も同意。作品公開時にはそうだろうなと感じながら観ていました。私はINFPのキャラクターがメインとなる作品は結構好きになりがちなところがあります。やっぱり藻掻き苦しんでいる様子は応援したいと思うし、その気持ちや精神性には共感するからです。

不器用で、INFPキャラは人から不遇な印象を持たれ、軽視されているという設定が多く、作品としてフラストレーションを感じやすいキャラクターなのも、物語の主人公適性があります。傍から見ているともどかしく感じてつい手を差し伸べたくなってしまうという印象ですね。そんなキャラが何かを成し遂げることに、物語としてカタルシスを感じるためにアンダードック効果が働いていると思います。

負け犬だと言いたいわけではなく、弱者を応援したくなるということが重要です。あまり負け犬という言葉は使いたくないのですが、なぜ気になるのかを説明するためにあえて用いただけなので、悲観的に捉えないでくださいね。

「アンダードック効果(負け犬効果)」

弱者や劣勢の立場にある個人やチームが逆境を乗り越えて成功を収める現象

周囲に与える印象

まさにENTJやその他EJ型の印象は皆共通しています。キャラとして他人から見え、第一印象となるのはこの部分の印象がかなり作用しているでしょう。

EJ型(ESTJ,ENTJ,ESFJ,ENFJ)

素早く行動に移し,エネルギッシュ。

自信に満ちているが好印象。

常識を重んじている。

話好きで,時に大きく出る。

その場に合わせる印象を与える

ExxP:ESTP,ESFP,ENFP,ENTP

IxxP:ISTP,ISFP,INFP,INTP

動かしたいという印象を与える

ExxJ:ESTJ,ESFJ,ENFJ,ENTJ

IxxJ:ISTJ,ISFJ,INFJ,INTJ

16PersonalitiesとMBTI®の分類法の違い

16Personalitiesは「NT, NF」(分析家、外交官)と「SJ, SP」(番人、探検家)でグループ化していますが、MBTI®は一部同じ分類も存在しますが、それ以上により細かく、様々な指向の組み合わせを考慮しています。

例えば、「周囲に与える印象」「動機付けが上手くいっている時に見られる特徴」「内的緊張が働いている時に見られる特徴」「基本的認知スタイルを用いている時に見られる特徴」などの観点から様々な分類を行っています。

認知とは「ものの受け取り方や考え方」という意味です。

動機付けが上手くいっている時に見られる特徴

第一・第二機能に来る心理機能Se,Ne,Te,Fe(外向)と心的態度J,Pの組み合わせ

Se-P,Ne-P,Fe-J,Te-J

内的緊張が働いている時に見られる特徴

第一・第二機能に来る心理機能Si,Ni,Ti,Fi(内向)と心的態度J,Pの組み合わせ

Ni-J,Si-J,Ti-P,Fi-P

基本的認知スタイルを用いている時に 見られる特徴

第一・第二機能に持つ知覚機能と判断機能の組み合わせ

NF,NT,SF,ST

それぞれの指向ごとの心理機能SNTFと心的態度JPの組み合わせ>

SP,SJ,NF,NTは16Personalitiesの四分類と共通しているため該当のカラーリング

各タイプを特徴づける4つの心理機能構成(芥川独自の分類)

どうでもいいが、こうして表にまとめると、TとFは✖のようにクロスしていて、SとNは〇に見えるな。

MBTI®でわかる心的態度の違い

MBTIは知覚機能、判断機能で分岐するとことまでは16Personalitiesと同じですが、その中でもそれぞれの内外で結構印象が変わります。

そして世界への接し方である心的態度を判断的なJと知覚的なPで測ります。この判断的と知覚的は、心理機能の判断機能と知覚機能と共通しているワードなので、なにか法則性があると思われます。

心的態度:判断的態度Jは判断機能T⇔Fが外向,XSXJ|XNXJ

判断的態度Jとして特徴づけられているのは、判断機能が外向だからだろう。

判断機能を外に向ける人、TeとFeを主機能か補助機能に持つ人は判断的態度であるJタイプ。必然的にNiとSiが主機能か補助機能どちらかにくる。

う。判断したことを外に向かって物おじせず開示したり分け与えていくイメージがある。

心的態度:知覚的態度Pは知覚機能N⇔Sが外向,XXTP|XXFP

知覚的態度Pとして特徴づけられているのは、知覚機能が外向だからだろう。

判断機能を内に向ける人、TiとFiを主機能か補助機能に持つ人は、知覚的態度であるPタイプ。必然的にNeとSeが主機能か補助機能どちらかにきている。判断したことを外にあまり出さない。その結果、外の世界の情報をより積極的に認知して取り込んでいるイメージだろうか。

また、この分類はMBTIにおける「内的緊張が働いている時に見られる特徴」である。特徴に出るのは内向的心理機能のSi,Ni,Ti,Fi。

知覚機能・内向直観Ni × 判断的態度J:XNXJ

知覚機能・内向感覚Fi × 判断的態度J:XSXJ >16Personalitiesにおける番人

判断機能・内向思考Ti × 知覚的態度P:XXTP

判断機能・内向感情Fi × 知覚的態度P:XXFP

電気回路を切り替えるスイッチ

MBTI®では、心理機能の指向の内外は互い違いになっています。そして、4文字の頭文字の頭にくる「E」と「I」はそもそも「主機能(序列1番目)」の心理機能の向きです。一番目の主機能がE・外向であれば必然的に第三機能もEとなり、Eの使用率の方が比率として多いので、冠する文字がEになる、ということかと思われます(おそらく)。

頭文字は本人が外向的な性格か内向的な性格かというアバウトな印象や、社交的か否かを現しているのではありません。ただ確かに、「周囲に与える印象」のように、周囲の人間にはそういった印象を与えている可能性はありますが、これは16タイプではなく大まかに4タイプで区別されています。

知覚機能が主機能で興味の対象が外向の知覚機能を持つSe or Ne、判断機能が主機能で判断した結果をアウトプットする外向の判断機能を持つTe or Fe優位の人であれば、社交的な印象を与えるでしょう。EPとEJタイプです。EPはその場に合わせる印象を感じさせ、EJは動かしたいという印象を与える。

しかしこれ自体は、人が好きだとかの価値観や、人間関係の築き方だとか、社交性とは無関係ですね。人を求めていなくても寄ってくるタイプもいますよね。なので、あくまで周囲に与える印象、という言葉通りに解釈しています。

第一、Eを頭にもつ判断的なENTJである私は特に社交好きではないですが、社交は得意です。これも大きな誤認の要因です。個人の好き嫌いではなく、結果として出来ているかどうかがMBTI®のタイプの判別に影響します。私は結果として人とのやり取りが得意な方なので、そこに異論はありません。他人からも社交的だと思われてきたタイプですが、本心は別に人と一緒にいることでパワーがでるとかいうタイプではないです。独りで何かに没頭している時間の方が有意義に感じるし、人と一緒に過ごすなら、ごく限られた信頼できる人間といる時しか、リラックスはできません。

コミュニケーション能力は生きる上で避けようのないことで、単純なスキルだと捉えています。ですから、それで言えば、その場その場に合わせて心理機能を切り替えるバランスが上手いほど、コミュニケーション能力が高く社交的と思われるのは不思議ではありませんが、それは第一機能が内向の人でも出来得ることであり、外向型の特性ではないと思います。

心理機能は例えるなら、「電気回路の切り替えを行うスイッチ」のようなイメージだと私は捉えています。知覚切り替えスイッチと、判断切り替えスイッチがあり、Fを使うときTはオフになっていて、Nを使うときSはオフになります。

私たち人間は常日頃、この4つの機能からなる「2種類のスイッチ」の切り替えを頻繁にしているということです。それは一本の線上でパーセンテージをバランス調整するようなものとはそもそも仕組みが異なります。FとTの両方を同時には使えない、成り立たないということなのです。

この両極性を説明するのに、電気回路を切り替えるスイッチの仕組みのイメージが浮かんできてこの理論の解釈の説明にぴったりだと思ったので引用します。

電気を流すには、電源と負荷(照明など)を繋ぐ導線による「輪」=「回路」を成立させることが必要です。スイッチの内側には金属片が設置されており、これが電気の通り道となります。「オン/オフ操作」ではスイッチを操作して金属片が動くことで、開いていた回路が閉じて電気が流れ、照明が点くなどの結果に繋がるのです。また「切り替え操作」の場合は2通りの電流経路があり、スイッチを押す度に電気が流れる道が変わることで、2ヶ所の照明を交互に点灯させることなどができます。

つまり、Nの知覚スイッチとFの判断スイッチをオンにしている時間が長い人はNF型。Tの判断スイッチをオンにしている時間が長い人はNT型という感じです。

上記はユングとMBTI®による場面ごとに特徴がでる指向の組み合わせ。

色が塗られているのは、16Personalitiesでの4分類に当てはまっているところで、MBTI®では下記のように対応しています。

16PersonalitiesにおけるSJ型「番人」 青色,幹部・管理者・領事・擁護者

MBTI®では内的緊張が働いている時に見られる特徴 に含まれる

16PersonalitiesにおけるNF型「外交官」緑色,運動家・仲介者・主人公・提唱者

MBTI®では基本的認知スタイルを用いている時に 見られる特徴 に含まれる

16PersonalitiesにおけるNT型「分析家」紫色,指揮官・建築家・討論者・論理学者

MBTI®では基本的認知スタイルを用いている時に 見られる特徴 に含まれる

16PersonalitiesにおけるSP型「冒険家」黄色,エンターテイナー・冒険家・起業家・巨匠

MBTI®では動機付けが上手くいっている時に 見られる特徴 に含まれる

また、16Personalities独自の四分類は、実はカーシー博士の気質論での分類と完全に一致しているということがこちらの記事で紹介されていました。

自己認識と実際のタイプの乖離

私はしばらくの間自身を16Personalities診断結果の仲介者,INFPと認識していましたが、実際はENTJであることに気づきました。誤認の原因は、16Personalitiesで「仲介者」との判定結果が出て、それに納得したままそれに対応するINFPを入り口としてMBTI®を学び始めたことに起因していると考えています。

仲介者の文章には共感できますし、すばらしい人格と才能の持ち主だと感じますが、少し違和感はありました。違和感に気付いたのは心理機能を学び始めてからです。Fi持ちは自分の気持ちをよく理解し感じている、と言われますが、その部分が私自身はあいまいでした。INFPの場合に劣勢機能にTeが来ますが、そこも私的にはグレーゾーンで、ハッキリとした苦手意識がありませんでした。ただ、明らかにSの感覚機能には苦手意識があり、意識的に改善しようと努力している部分だったので、総合的にみて大きな齟齬はないと考えていたのです。

学習開始当初は、「心理機能は誰にでもすべてある」「発達するほどタイプがみえなくなっていく」ためだと考えていましたが、それだけではありませんでした。自分自身の行動パターンや癖を意識するようになってから、私は意外にも自分の感情的な気持ちを吐き出すことが少なく、ましてや人に直接言うことがほとんどなかったことに気付きました。言語化が得意である特徴は両者に共通する部分ですが、そのアウトプット方法やニュアンスにも微妙な視点の違いが見受けられます。ENTJとINFPはNの直観機能が序列2番目の補助機能に来る点が共通していますが、その指向性はTe-NiとFi-Neで真逆です。この直観機能というものは厄介で、本人でさえ思いついたことを上手く説明できないことがあります。瞬時に点と点が繋がり次々と連想されるが、その根拠や理由を上手く説明できないので、「なんとなく」と言うことが多く、理由を説明するために探求する必要があるという具合です。

これはINFPにもENTJにも言える共通した特徴です。INFPの場合これが感情機能と共に働きやすく、ENTJの場合は思考機能と共に働きやすいです。私は思考促拍に悩まされていた時期があり、おそらくTeがNiと組み合わさっていたのではないかと考えています。私の場合ですが、感情でぐるぐると考えをめぐらすということはほぼないです。

私の書く文章(個人的な日誌など)は基本的に事実・出来事ベースです。現実を考慮し、自分以外の人間や環境の影響を考えます。楽しい、嬉しい、面白い、何かをみて感動した程度のことは思ったり口に出したりしますが、「どういうことがあってこんな風に思って辛かった、心がしんどかった」ということはあまり考えません。そもそも私自身が「心」というものについて、神話や偶像的な概念に感じており、ただの脳の機能の一種としか思っていないことが要因でもあるとは思いますが。こんな私でもINFP(仲介者)の診断結果が出るのです。私の言う「こう思う」は「こう考えている」という側面が強いです。「思う」とは誰でもよく言うので私も勘違いしていましたが、よくよく振り返ると、気持ち的な「思い」ではないことが多いと気付きました。「ENTJの私にだって感情はあると思う!」は、私の気持ちではなく客観的な考えであり事実です。

INFPの特徴が強い方は結構後者の言い回しをする人が多い印象です。いつも人を見て人の望む言動をとることでENTJ特有の気まずい人間関係の衝突はほとんど経験がありませんが、それは人が基本的には感情で動く生き物だと理解しているためです。これまでできる限り他人の感情に配慮して生きてきた自覚があります。

私は頭で考えてこれをやっていることに或る時気付きましたが、INFPさんの場合、感情に配慮すべきだという指令で動くというよりは、「可哀そうだから」等の自身で感じた気持ちによって自然とそのような態度をとり、結果自分を後回しにしてしまうイメージがあります。

この乖離は、人間社会に生きる上での効率を考えた結果、INFPのような精神性を理想として掲げて生きていたことに起因しています。つまり、INFPの演技をしていたということです。INFPタイプが出ていた経緯は、私自身の体験から、同様の過ちを繰り返さないよう、よりよく改善していくために手繰り寄せた生存戦略の結果であり、私の本来の認知スタイルではないことがわかりました。この経験から、自己認識とそれに伴う各種診断サイトでの結果と、認知を元に探り当てたMBTI®︎のタイプがINFPからENTJのように、一見対極的にすら見えるほど異なる可能性は大いにあることを強く実感しました。

これは私が長年悩んでいた、他人が見ている私と本当の私のズレ、という謎への答えでもありました。自分が周囲の期待に応えようとした結果、小さな歪みが大きな歪みへと変わって行き、本当の自分を見失っていたのでした。黒幕は私だったのです。もちろん、容姿や醸し出す雰囲気も、現実では大いに影響していますが、そこからくる他人からの期待の眼差しに応えようとするENTJ的な執念が、過度に自分を追い込んでいたのでしょう。昔の自分にお疲れ様と言ってやりたい。ほかのINFPさんのお話を拝読していると、とても私は自分をINFPだとは思えなくなったことも気づきのきっかけでした。この謎を解明すべくMBTI®︎を四六時中勉強していました。給料も出ないのに。

判断機能、F:感情機能とT:思考機能は言動に現れる

よくやり玉に挙げられる、この二種類の心理機能は、別に情にもろいとか情に厚いとか人情がないとか、感情がなくロジカルだ、とかの話ではありません。

私は当初、TとFの違い(思考機能と感情機能)は言動に現れやすいと感じていました。そして以上でお見せしてきたスプレッドシートでMBTI®の心理機能をまとめているうちに、思考と感情の機能は「判断機能」と呼ばれる結論を出す機能であると理解したのです。結果的にこの直観は当たっていると理解できました。人は感情や考えを口に出しますよね。言うか言わないかということも常日頃瞬間瞬間で判断して言動に移していると思います。この違いは、個人の意思決定プロセスや対人関係に大きな影響を与えると考えています。

知覚機能、S:感覚機能とN:直観機能は本人が感じているものであり他者からはみえにくい

……と、こういう風に答え(閃きや勘のような、「あ、もしかしてこういうこと?」とポンと浮かびあがる感じ)が先にきて後から理由や根拠を探し出す順序が逆転している感じは如何にも、情報を集める「知覚機能」であるN・直観の働きではないでしょうか。自分でも最近ようやくこの思考の仕組みがわかってきて、ちょっと面白いです。私は思いついた考えに確信が持てるまであまり考えをアウトプットしないので、明らかにNとTがよく働いているんだなと実感しています。実はこの記事やMBTI®に関する議論もその一つです。(笑)

N:直観機能優位の人は「なんとなく(でもほぼ確信している)」というセリフが口癖になってないでしょうか。

知覚機能でも、S:感覚機能優位の人は手や肌、視覚や聴覚などの五感で感じたことをそのまま発信するイメージで、そこにためらいがない印象です。「お腹空いた」「ここがかゆい、痛い」「風が気持ちいい」「音が大きい、小さい、騒音が耳障り」「あの○○の音がいい、あの機械は音が違う」「暑い、寒い」などというセリフをよく言ってないでしょうか。体調変化に気付けるのは社会人として非常に有用で、Sを優位に持つ人の素晴らしい長所です。Sの人は割合分かり易いかもしれませんね。

Sの感覚機能に苦手意識のある私は空腹感や痛み、疲労感に鈍い自覚があり、感じてもスルーすることが多いです。ただそれは本当に良くないなと思うので、感じたことを亡き者にするのではなく(笑)、五感を研ぎ澄まして、意識的に声に出してみたり書き出してアウトプットして自覚するということに勤しんでいます。S優位の人はそんなこと考えなくてもできる人たちです。尊敬してしまいます。五感をください。

知覚機能と判断機能の組み合わせと思考回路(INFPとENTJ)

以上のように、判断機能は他人からも視えるのに対して、知覚機能は一見わかりづらく他者からは見えにくいものです。

私自身、感情を感じたり利用する(20のテンションで感じていることを60くらいに引き上げて表現するような)ことはあっても、感情的な衝動がきっかけで動くことは稀でした。これまでの人生で自分の感情を他人に振りかざすことはありませんでした。どちらかと言えば正論を言って丸め込んだり委縮させてしまう方で、これは、ENTJの特徴であげられる内容や印象と合致します。正論を言うなと言われると「じゃあ何を言えば?」「嘘をつけということか」と思ってしまい、何も言う気が起きなくなります。

そんな感じで集団の仲にいても特に自己主張をしないタイプだったので、仮に思うところがあってもその場は黙ってニコニコしているだけ。結果的に物静かで大人しい優しい人だと周囲から勘違いされていたのでしょう。そういった周囲からのフィードバックも、自分が誤認した要因です。私はよく優しいと言われるからまさかENTJなわけ……と思っていた、コレは間違いです。周囲の誤解した印象を伝えられた私は、私はそういう風に視えているんだと受け取り、ならそう振舞わなきゃ、といった具合にどんどん本来の自分からずれていっていました。そして本来の認知スタイルはENTJの回路のため、自分の気持ちはそもそもあまり口にしないし、不満を思ってもいう必要がないだとか言うべきでないと判断したこと言わない選択を取るので、ストレスが溜まる負のスパイラルに陥ります。

一方で、INFPは感情を感じざるを得ないという特徴があると理解しています。本気で一緒に悲しんだり喜んだりを、現実の世界でもしてしまうというイメージでしょうか。INFPさんに対して言葉を選ばずいうと、結構気安く不満を漏らす印象があります。キャラクターで言えばよくネガティブなことを口にする偏見がありますが、まさにそうだなと思います。

私はむしろ不満や悲しみなどを相殺してどうにか生産性のあるものへと昇華しようとしてしまうので、あまり同意できません。自分の悲しい経験でさえ、本当に不謹慎ですが「ネタになるな」と咄嗟に思ってしまう解離したところがあります。これはMBTI®︎だけの問題ではないですがね。

私は物語などでは結構いろんなキャラクターに感情移入できますが、それはそのキャラが経験している出来や行動が人物への感情移入のベースです。感情に情動的に動かされるというよりも、その苦労や行動が報われなかったり、或いは逆に思いや努力が報われたりした時にホロっと泣けるイメージです。怒りや悲しみに任せて他人に当たり散らす様を見ると、正直現実はもちろんフィクションでさえ引いてしまいます。

日常では結構ドライで、「まあそんなこともあるよね。辛いのはこの人だけじゃない(あるいは自分だけじゃない)」と流すタイプです。相手にもよりますし口には出さないように気を付けてます。もちろん相手が悩んでるなら寄り添う努力はします。ただ、自分の気持ちはないがしろにしがちです。別に気持ちは関係ないと考え効率や合理による言動を選びがち。打ちひしがれている暇があるなら何か実になることを1秒でもやっていたいです。

ENTJ(私的)思考回路はこう。

「(脳内)あ~これ間違ってるな。正しくはこうなんだけど。このまま訂正しないとこの人後でどこかで恥をかくかもしれないから一応指摘しておくか。それに、これをみて参考にしてしまった別の人も連鎖的に間違って覚えてしまって良くないぞ。あ・・・なんか今機嫌が悪そうだしやっぱり控えよう。まあその内気付くかもしれないし今はいいか。別に私は責任者じゃないし。もし聞かれたら答えるか。いや……やっぱりそれとなく上に報告だけ入れておいて後は任せよう。指導するならその立場の人から直接指導してもらった方が本人にも周りにとっても一番適切だな。やっぱり今ここで私が言うべきことじゃない」

対してINFP的な思考回路はこんな感じでしょうか。

「(脳内)これって言った方がいいのかな、でもこれを今ここで言われるとこんな風にとらえられて相手は傷つくんじゃないかな……それはかわいそうだな。もし私がミスを指摘されたら……(自分が叱られているシーンを想像)いやいやいや、ダメだ。こんなこと言われたら情けなくなるし、恥ずかしくて外に出られない。なんていえば傷つけないかな、いややっぱり黙っておこうかな……でも言ってあげるのが本当の優しさなのかな(ぐるぐるぐる)先輩に相談してみよう……陰口って思われないよね……?」

こう見るとどちらも口に出すまでに時間がかかり、結果的に言わないなんてこともある点は似ていますよね。でも視点が感情に寄り添っているか、実利や周囲に与える影響を考えているかで、両者の思考の経路は全然違います。思考回路は目に見えないので他人にはわかりません。同じ言葉、同じ行動、同じ優しさでも、普通なら後者のINFP的優しさの方が人から感謝されやすそうです。一方で前者のようなタイプを歓迎する人は珍しいでしょうね。

このような違いがあるにもかかわらず、16Personalitiesは心理機能自体の指向性や順序が考慮されません。されていたとしても結果として明示されないので、心理機能について利用者が知る由もありません。その結果、多少感情に配慮した選択肢を気分次第で取るだけで、簡単に感情型気質に傾きます。誰しも感情という機能を持ち、優しさを発揮することはできます。人間社会で生きる上でできた方が良いことを意識的に実践している人は尚更です。

その選択の経緯や認知スタイルは全く関係ありません。頭の中の想像で回答しているからです。その診断結果をMBTI®️理論で使用される四文字のアルファベットに当てはめてしまって、それを多くの人が目にしてしまっているために、誤解が生じているのではないかと考えます。

私のように意図的に感情に寄り添うようにしたり、共感する態度を取るなど、普段から実践している方は、無意識レベルに落とし込んでいるため、意図的に他者の感情や世間体に配慮した選択をし、それを自分の特徴だと思ってしまうかもしれませんが、それはタイプ誤認識の第一歩となります。両者の理論はあくまで類似している、と認識しておくと誤認に気付きやすいと思います。(16Personalitiesは理論という感じではないですが)

「こちらの方がいい」「こちらの方が人として良い」などではなく「こうしてしまう」のがあなたの本質です。

それを理解するのがMBTI®︎の目的であり、対して16Personalitiesは現時点での、あなたの普段の振る舞い方の客観的な見え方を教えてくれる程度と考えたほうがよいでしょう。

16Personalitiesの診断結果の操作可能性

実は私は、16Personalitiesの診断結果を意図的に操作できると考え、試していたことがあります。これは、質問の意図を理解し、望むタイプの結果に合わせて回答を調整するだけです。例えばENFJになりきって回答をするという具合です。心理機能や各タイプをすべて理解すれば誰にでもできます。このような意図的な操作は本来の目的である自己理解からかけ離れてしまうことは認識していますが、私は自分自身の他者理解の目的と、心理機能の理解度を測るために挑戦していました。

当然ながら、正確な自己理解のためには、偽りのない回答が不可欠だと強く感じていることは言うまでもありません。自分が自分を偽っていることに気づいていない時もありますが。私のように自分を根っこから操作し行動をコントロールしたり、他の性格を意図的に演じる、自我を必要以上に抑えるなどです。

実体験から、これは長期間続けると本当に精神に異常をきたすのでやめた方がいいです。そんな人いないですか。そうですよね。

MBTI®と16Personalitiesの法的問題

16PersonalitiesがMBTI®の4文字のアルファベットを使用していることに関して、著作権や商標の問題が生じる可能性があると私は考えています。正直に言えば、MBTI®の創始者であるマイヤーズ・ブリッグス氏がカール・ユングに直接許可を得たように、16PersonalitiesもMBTI®やそのほかのタイプ論に対して同様の配慮をすべきではないかと思います。少なくとも誰の何を参考にしているかは、もはやクレジットすべきところまできていると思います。大半の人は興味がないと思うので特に動かれないのだと思われますが、本当に利用者のことを思うならば、適切な解説や引用を明示すべきです。

性格タイプと精神状態の関係

私は過去に抑鬱状態や軽い統合失調的症状を経験しました。この経験と、自身をINFPと認識していた時期が重なっていることから、本来のタイプ(ENTJ)とは異なる振る舞いを強いることが強いストレス負荷となった可能性があると考えています。これは、性格タイプと精神状態の関連性を考察する上で興味深い事例だと思います。

性格タイプ論の適切な理解と活用

性格タイプ論は自己理解を深め、よりよく生きていくための道具であり、他人を判断したり批判したりするための武器ではありません。日常生活での他己診断は避けるべきであり、あくまで自己成長のためのツールとして活用すべきだと考えています。浅い知識で他者に対して、あなたは○○のタイプだからこれは不得意だ、などといった決めつけは避け、むしろ自分の強みや弱みを客観的に把握し、成長の指針とすることが重要だと思います。

診断サイトでの性格は個人の性格から導き出された「回答」であり、特定のタイプだからこういう行動をするという決めつけは適切ではありません。むしろ、自己理解を深め、苦手な部分を見極めて伸ばしたり、得意な部分をより上達させたりするためのサポートツールとして活用すべきだと思います。

結論:性格タイプはキャラクターの究極の抽象化

私は、性格タイプ論に分けられる16種類の性格を、創作におけるキャラクターの究極の抽象化と見なしています。これらのタイプは、人間の複雑な性格や行動パターンを大まかに分類し、理解しやすくしたものだと考えています。しかし、個人の複雑さや独自性を忘れてはならないと強く感じています。性格タイプ論は、自己理解と他者理解のための軸足として有用なツールではありますが、それ自体が目的化してはいけません。むしろ、自己成長と人間関係の改善のための出発点として活用すべきだと私は考えています。

最後に

繰り返しになりますが、私はMBTI®や16Personalities、ソシオニクスなどの各種性格タイプ論は、自己理解と成長のための有用なツールだと考えています。しかし、これらを絶対的なものとして捉えるのではなく、自己探求の旅路における一つの指標として活用することが重要だと思います。個人の複雑さと可能性を常に念頭に置き、これらのツールを通じて得られた洞察を、より豊かな人生と人間関係の構築に役立てていきたいと考えています。

引用記事

最後に、YouTubeで性格分析や心理学について、自身の体験や視点、時にフィクション作品の登場人物なども用いて議論する動画や、生放送をされているM8小隊のT隊長さんの記事が、よりわかりやすく解説されていますので、気になる方はぜひ。

私自身、本格的に学び出したのはこの2年ほどの間で、様々な動画やサイトを調べ漁る中で出会いました。この方々はこのテーマの中でもより多くの種類のタイプ論について議論されています。2人がそれぞれ、明らかに価値観や考え方が異なるのでとてもわかりやすいです。

かなり長く活動されているお二人なので、様々な種類のタイプ論にも詳しく、そして決して堅苦しくない雰囲気の配信で、これから勉強したいという方の入り口としても、エンタメとしてもどちらでもおすすめです。

ただ、説明するだけではなく、テーマを以て対話形式で進んでいき、かつそのトーカーのお二人ともにしっかりと知識や資料となる書籍を元にして独自の意見等をお話しされていたりするところが、他にはない良さだと思っています。

どんなタイプ論でもタイプが異なる対極のようなお二人が会話されていて興味深いです。私自身はT隊長側の意見に同意することが多く、それに相反する意見や感性をお持ちの二等兵さんとのやり取りは議論好きとしてはとても面白く、長い間拝聴させていただいています。

私は様々な考察を繰り返した結果、ENTJに落ち着いた不動のNTタイプなので、今回はM8小隊さんの動画の中から、最近投稿されていたこちらの動画をおすすめさせていただきたいと思います。

私もよく「これはこのような意図としての意見であっているか」や、「こう言いたいんだけどわかる?(私の言い方で伝わるかな?)」と言っていますし、どうでもいい時は聞きません。

二等兵さんが仰った通り、「この人に言っても理解されないだろう」と思った際には説明しないし、口にも出しません。なぜかと言えば、中途半端に言葉にすれば逆に「それってどういう意味!?」と噛み付かれやすいことを学習しているので。笑

NTが利害関係のない相手と話している時は、意外と裏の意味はなかったりします。ただ、正しく伝わっているかということは結構気にしがちですね。どう思われるかより、どう伝えるかを意識しています。

こんなふうに、そうそう、と頷いたりしながら楽しく拝聴しています。

それでは。

Q,芥川

2024/10/24 追記:

下記の項目を追記し、誤字脱字なども修正しました。

代替機能

例1)活性化関係:互いの主機能と代替機能が逆位置

例2)先生と生徒のような関係:先生の主機能が生徒の代替機能

劣勢機能

ENTJ(Te)とINFP・ISFP(Fi):互いの劣勢機能が互いの主機能

ISFP,ハリー・ポッター

INFP,ニュートン・スキャマンダー

周囲に与える印象

各タイプを特徴づける4つの心理機能構成(芥川独自の分類)

MBTI®でわかる心的態度の違い

心的態度:判断的態度Jは判断機能T⇔Fが外向,XSXJ|XNXJ

心的態度:知覚的態度Pは知覚機能N⇔Sが外向,XXTP|XXFP

いいなと思ったら応援しよう!