六本木クロッシング2022展[2] 織りなすこと,可変であること,そして共生

六本木クロッシング2022展(~ 2023.3.26、会期中無休)@森美術館。すでに何度か足を運んでいる。

前回に引き続き、印象に残った作品についてのメモを残しておきたい。

※本稿の作品写真はすべて「クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際」ライセンスの下で許諾されています。

■石内都《Moving Away》

壁一面に、紙焼き写真が展示されている。一目で、それらの被写体がプライベート的なもの、だということがわかる。

さらに、私写真「っぽく」撮ったものでなく、作家の私生活に深く入り込んだものらしいことも見えてくる。

コマーシャル写真やフォトストックにありがちな、美しく整えられた写真に比べて、これらの作品から伝わってくる強いエネルギーは、何だろう。

アマチュアのわたし如きでも、撮影写真を整理していて「この写真って?」と困惑してしまうほど、そのときの感情が映り込んでいるのではないか?と思えるカットに出逢うことがある。

美しく撮れる技術力、が大前提となるプロが、あえて撮る私写真。そこにはこんなものが籠るのか、と。

「いい写真」には無限の定義があると思うけれど、「言葉では説明できないけれど、とてもいい」、と思わせてくれるものがあり、作品前のベンチで佇んだ。

■呉夏枝(オ・ハヂ)《海鳥たちの庭》

天井から吊るされた、一枚の布。

近寄ってみると、非常にゆるやかに織られていて風をよく通しそうな、暖簾とも簾とも見える糸の集合であることがわかる。

床には海図が投影されている。

作品はこのように、多くの糸によってぴんと張り詰めて吊るされていて、そのようすもまた美しい。たしかに1枚の布なのだが、この場に三次元的な島影が「見えてくる」ような気がする。

さまざまなものが織りなすイメージは、作家による織りという、手を動かす実際の仕事も含めて数多くの意味を持つのだろう。

その奥深さに気が付いたとき、鑑賞する者は、この一枚の布から、リアルな島が立ち上がってくるような幻影を観るのかもしれない。

■青木野枝《core》

古くから、権力や文明の象徴だった、鉄。

武器などの連想から、いかつい、攻撃性が高い、といったイメージを抱きがちだが、一目で「鉄で造られた」とわかるこれらの作品の繊細さ、儚げな様子は何だろう? というのが第一印象だ。

鉄が堅くて重くて不変、というのはあくまでも、ある一定の条件の下だけであって、温度によっては姿を変える。

個人的には、作品の形状が美しい円形のパーツからなる球状であることも、「この鉄でさえも可変であるように→すべてのものが可変である」、という気づきへの大きなヒントのような気がした。

■AKI INOMATA 《彫刻のつくりかた》

粗く削られた木のオブジェたち。

これらの作品が作られた過程を知って、おおいに驚くこととなる。

まさか、ビーバーが作ったとは。

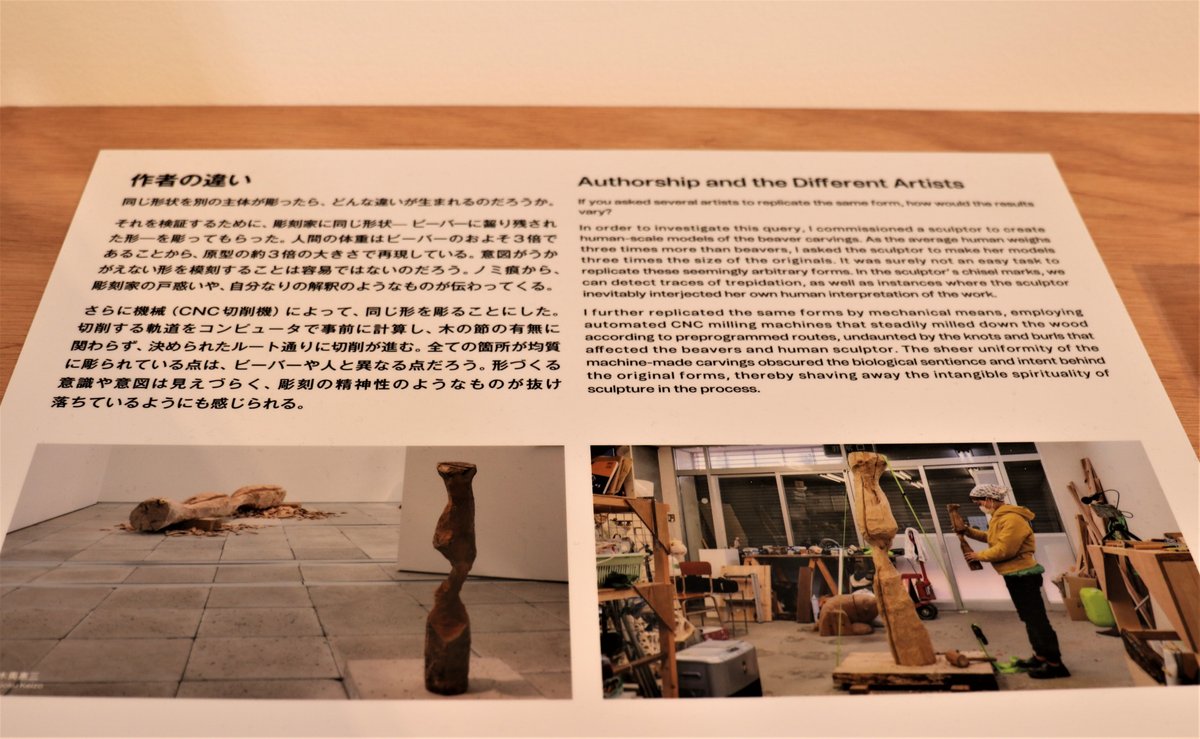

そして、「作者の違い」として、同じものをプロの彫刻家、機械による彫刻、で再現する。

彫刻家にとっては意図のわからない仕事となるため、完成品にはとまどいが見える。それに反して機械は決められたとおりの仕事が進むが、その仕事はすべて均質で、精神性のようなものはもちろん失われる、という比較がなされている。

手を動かした人でなく「コンセプトを考えた人が作家」、となるとすると、本作はもちろん作家の作、となるのだろう。しかしながら、このプロセスの中で作家は、ビーバーに「依頼」?しており、プロの彫刻家にも依頼している。

手を動かした彼らが創り上げた完成品を納品しているわけなので、作家ではないにしても、「制作協力」くらいのクレジットは入るだろう…などと考える。この構造は、分業がほぼ当たり前になっている現在、ものや作品を作る際の、多くの構造を髣髴とさせる。

そこに、まさかのビーバーを持ってきて「これはどう?」的な注意を引いたところが、うまいなあと思った。いやいやもちろん、わたしの考えすぎかもしれないけれど。

■毎回、新たな気づきを得る

開催期間は、まだまだある。作品から刺激を得て、疑問点はとりあえず放置しておき、しばらくたってまた訪れると「ああ、もしかして?」という新たな気づきを得る。そんな繰り返しだ。

また近いうちに訪れ、作品たちとゆっくり対話を重ねたい。