良くなって当たり前かもしれませんが・・・ビクターのアンプAX-V1-Nに交換したお話し

今日は「何も買っていない」ただ手持ちオーディオのローテーションをしただけなのだけど、いい音になって嬉しくなったお話しです

お仕事エリアの環境整備をしています

これまでは、なるべくスペースを有効活用しようとずっとStereo誌付属のLXA-OT3という基盤まるだしの極小アンプを使っていました

Stereo誌のLXA-OT3ブログのリンクです

いまは、LXA-OT4をケースに入った完成品で購入出来るみたいです

たしか5,000円しない雑誌の付録だったはずが、グレードアップしてケースに入ったら2万円を超えてしまう

たしかにそれくらい価格であっても良い実力とカスタマイズする楽しみを秘めた実に素晴らしいアンプです

鳴らしていたのはこちらのB&W 706S2というスピーカーです

B&W 706S2は専用スタンドに載せ、壁から40センチほど離してやることで音場を拡げることが出来ました

私の耳がこのスピーカーに馴れてしまったというのもあります

中高音がふくよかで、米津玄師さんの声がちょうど良く聞こえます

低音は効きませんがご近所迷惑を考えないといけない集合住宅ではむしろこの方が好しい音の出方です

さて、ようやく

今日の主題

ビクターAX-V1-Nというアンプです

音の流れは、MacProLate2013で立ち上げているamazon musicのアプリからUSBDACのFX AUDIO DAC SQ4Jへ流しています。

SQ4JからRCAが出ているのに、わざわざ光デジタル変換器FX AUDIOのFX 05Jに通して白と赤のコードのRCA変換

そしてアンプAX-V1-Nに繋いでいます

Macの手前はごくごく普通にGigabitのルーターとEthernetケーブル接続です

電源も普通のサージ対策用タップから引っ張っています

FX-AUDIO DAC SQ4J(PCM384kHzまで能力ありますがFX-05Jに通すために192kHzに落として利用)

FX-AUDIO FX-05JのオペアンプはSTMicroelectronics製 TL062

SQ4Jのオペアンプは差動変換部オペアンプがTexas Instrument製 OPA1656×2、LPF回路部オペアンプTexas Instrument製 LM4562(DIPソケット)で、音の違いを楽しめるのですが、単にRCAケーブル長が足りなくて光デジタルケーブルで延長しているというのが現実だったりするというトホホな事情もございます

無駄に電力を消費している感じは否めませんが、何が嬉しくなったかと言うと付属のオペアンプJRC 4558DのLXA OT3から切り替えると、まるでモザイク模様だった音の粒ひとつひとつがアナログになった感じで音の世界がリアルに近いたように見え方が変わったことです

素人の私が感じるのできっと誰でも分かるのだと思います

左右の解像度が明確になり、音がクリアに特にエレキであってもギターが耳元で爪弾いているように聞こえます

しかも、ビクターのアンプAX-V1-Nはオークションで1万円台から5万円ほどで出品されていて、ジャンクではない当たりを引けばLXA OT4と価格的には変わらないのだということです

AX-V1-Nの良いところは、前面から天板をわざわざコストをかけて一体成型したマッシブな塊感の感じられる見た目が良いことがあげられます

ところが、一体成型に全振りしてしまったかのように、フラッグシップ機では絶対やらないツマミが塗装した樹脂パーツで色落ちしたりつまらないところが残念だったりします

それでも日の光を浴びて鈍く光るボディは「所有する喜び」を与えてくれます

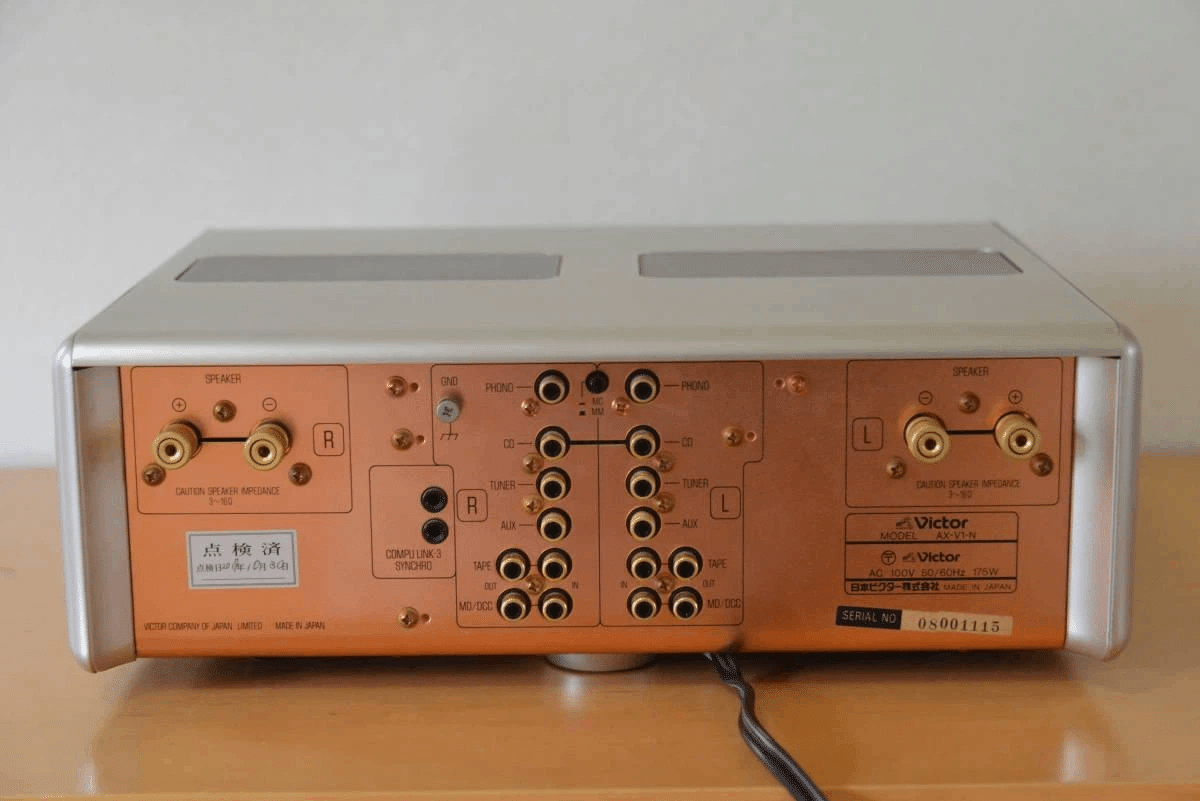

見えない背面はコーティングした銅板で、販売した1996年ですから来年30年を迎えるというのに今でも真新しい10円硬貨と同じ色をしています

さらに、AX-V1-Nは横幅36センチと、フルサイズではない一応コンパクト(苦笑)

リコール対象でビクターさんに送って返ってきても、ツマミのパーツは新しくなりませんでした。仕方ないです。器用な方なら3Dプリンタの金属リフィルでより質感の良いツマミが作れそうですね

もし、これを見てやってみたい方いらしたらお願いします(是非!)

良いところは「見た目だけなのか?」

いえいえ、外観は中身を表すという言うではないですか、詳しいことは、次の「オーディオの軌跡」さんの説明を引用させていただきます

フラッグシップ機のME-1000やAX-900の開発で培った技術を投入し、さらに徹底したヒアリングによって音質を練り上げています。

また、ラボラトリーシリーズの思想を継承した無干渉エネルギー増幅や左右対称設計が施されています。

アンプ部には独自の高効率Aクラス回路であるスーパーAを進化させたアドバンストスーパーAを採用しています。出力トランジスタはプッシュプル構成となっています。

フォノイコライザーアンプ部にはオールディスクリート構成を採用しています。

従来の2倍を超える電源電圧で動作させており、ローノイズFETのシングル入力回路によって高S/Nと高ダイナミックレンジを実現しています。

電源部には、プラスマイナスそれぞれの電源特性を揃えたプラス/マイナス独立ツイン電源トランスを採用しています。電源トランスには低BmのEI型電源トランスを採用しています。

また、電源ケーブルには2mm2極太OFCパワーコードを採用しており、底部から電源コードを挿入することで電源トランスにコードを直結し、内部引き回しによる干渉を排除しています。

フロント/トップパネルにはアークシェルフォルムを採用しており、一体構造の3.5mm厚L型アルミパネルとなっています。これは単にフォルムの美しさだけでなく、シャーシ強度にもこだわっています。

また、3.2mm厚鋼板の重量シャーシを採用しており、共振分散テーパード型ヒートシンクや電源トランスなどの主要パーツ類は通しボルトによってシャーシベースにしっかりと固定することで振動モードを一元化しています。

内部レイアウトはインディペンデント3ブロックコンストラクションを採用しています。

パワーアンプ部、 プリアンプ部、コントロール部の3ブロックが明確に分離された構造によって回路間の相互干渉を徹底的に排除しています。

また、信号経路の最短化を図っており、フロントパネルのボリュームノブからリア入力端子に近接で設けられたプリアンプ部まで延長シャフトを採用しています。さらに接点による信号劣化を防ぐため入力切換リレーを採用しています。

難しいコトバは分かりませんが、アンプとしてリッチに電気を使いまくり、左右それぞれ対称にアナログ部を作って音をきっちり分けています(雑ですみませんっ!)

アンプって「黒子」になって自分の主張なく姿を見えなく音を出すってことだとすると、このアンプは自分の主張は消してなるべく原音を忠実に流す割りに、フラッグシップ機ではないからか、お安く手に入る大変コストパフォーマンスが高いモデルだと言えます

ずーっと聞いていても耳が疲れなくなりました

これで仕事もはかどるってもんです!(多分)

2025.2.14 14:00追記

多少MacProの配置を整え、FX-AUDIO F05JをスキップしてSQ4JのRCA出力端子から音を繋ぎました

これでPCM384kHz32bitにすることが出来て音の滑かさが増しました

米津玄師さんの声の高音の倍音らしき響きが意識して聴こえるようになりました

さらに、F05Jを通していた時には、歳を取って可聴域が狭くなっていて聞こえない高音の雑音がカットされたのか痛みを感じるような頭のはりつめた感じが無くなり、さらにまろやかな鳴り方に変わった気がします

事情が許す限りこちらでいくことにします

いいなと思ったら応援しよう!