商品開発の裏側〜アイヌ工芸編〜

今回は私が日頃から取り組んでいる「日本の工芸を取り入れた商品開発」について、自社ブランドramguの商品を例にご紹介します。具体的な工程や重要なポイントなどを解説していくので、少し長くなりますが、デザイナーや商品企画に携わる方の参考になれば幸いです。

ramguのコンセプトについてはこちら↓

1. リサーチ・アイテム選定

商品を作る際にまず初めに行うのはリサーチです。ある程度どんなアイテムを作りたいか絞ってから行うのが効率的ですが、今回は「アイヌ工芸を活用する」というテーマが決まっていたので、まずはアイヌ工芸や民具、暮らしについて幅広くリサーチをしていきました。

文化的背景が絡む商品についての情報収集は、ネットよりも本がおすすめ。理由は、ネットの情報は出所がわからないことも多いので、事実と異なる場合があるためです。できるだけエビデンスがしっかりとした信頼できる本を選ぶようにしています。本を買うのが難しい時は、図書館から借りてくることもあります。

今回、ramguの商品を開発するにあたって、最も参考になった本がこちら。

アイヌで初めて国会議員になった人物で、弊社代表の祖父でもある萱野茂氏の著書「アイヌの民具」です。この本は、数十年にわたり萱野茂氏が収集したアイヌ民族の生活道具を編纂した資料集です。用途ごとに道具の写真と図面、使い方などが記されており、まさに図鑑のような本で非常に参考になりました。(※現在は絶版となっており古本しか出回っていません。)

この本に掲載されている民具の中から、特徴的で、さらに現代の暮らしの道具にも落とし込みやすそうなアイテムを選定していきました。

その1.「メノコイタ」

北海道の平取町二風谷は住民の半数以上がアイヌと言われていて、古くからアイヌ文様の木彫りや刺繍といった工芸技術が受け継がれてきました。今となってはアート作品のような位置付けになっている代表的な伝統工芸品「二風谷イタ」なども、かつてはアイヌの人たちが生活の道具として日常的に使用していたものでした。

イタ以外にも、アイヌの人たちは様々な木製の道具を使い分けていました。例えば、まな板。ゴールデンカムイで「チタタプ」という言葉がブームとなったことが記憶に新しいですが、アシリパさんが骨つきの肉を小刀で切り刻む時に使っていた切り株型のまな板は「イタタニ」と呼ばれる肉切り台で、比較的荒い使い方をするときに用いられていました。

また、山菜類を刻むなどもう少しこまやかな使い方をする場合は、「メノコイタ」と呼ばれるまな板を使用していました。メノコイタは平らな部分で食材を刻み、くぼみ部分に盛り付けるという、まな板兼ボウルのような役割を果たしていました。

小型のものはおもてなし用として用いられ、来客時に、料理をのせた状態で刃物と一緒に食卓に出し、お客さんは好きな分だけ自由に切り分けて食べていたそうです。

このメノコイタの特徴的な形と、まな板とうつわが一体となっているという使い勝手の良さに着目し、メノコイタをモチーフにした「まな板」を開発していくことに決めました。

その2.「ヌイトサイエプ」

こちらはヌイトサイエプという手のひらサイズの民具です。手裏剣のような形をしていて、刺繍糸を巻いておく「糸巻き」として使われていました。

現代で糸巻きを使うことはほとんど無いので、そのまま商品化するのは難しいのですが、この形状がアイコニックで可愛いため、何か別の商品に転用できないかというところから考え始めました。

まな板と一緒にキッチンや食卓で使えるアイテムかつ、この形状が生かされるものを考えた時に、「鍋敷き」に転用することをひらめいたのです。

※「ヌイトサイエプ」の「プ」は小文字

2. 製造先の決定

デザインの詳細を決める前に、ある程度作りたいもののイメージができた段階で、製造先を探しました。なぜ詳細を決める前なのかというと、想定している価格または数量に見合わない場合や、そもそも作れる製造先がないといった場合も最悪ありえるためです。製造先によっても条件が異なるので、まずは良さそうなところを数件当たって見積もりを取りました。

また、今回のように、ブランドから立ち上げ、今後も長期プロジェクトとして取り組んでいく予定の場合、会社への理解度(今回の場合はアイヌ文化に対するリスペクトなど)や、今後長く安定してお付き合いできそうなパートナーか、といった基準も選定のポイントになります。

ramguに関しては、メーカー探しにかなり苦労しましたが、たまたま南幌町の工場で、アイヌ文化に理解とリスペクトがあり、条件に見合う製造先が見つかったため、お願いすることになりました。

また、本体の製造を工場に依頼し、木彫りの部分だけ二風谷の職人にお願いすることで、量産を可能にし、単価も抑えることができました。

3. デザインを考える

アイテムが決まり、製造条件などが整理できたら、デザインを決めていきます。こちらも色々と手法がありますが、私は主に以下の4つを意識して仕上げていきます。

①らしさを残す

②他社商品との差別化ポイントを決める

③ターゲットと使用シーンを具体的に考える

④プロトタイプを作成し、ディティールを詰めていく

⑤ ④をひたすら繰り返す

①らしさを残す

何かをモチーフにして商品化する場合、「らしさ」を残すことが非常に重要です。例えば「メノコイタ」の場合、メノコイタ”らしい”最大の特徴はなんといっても「まな板とうつわが一体となっている」点です。そして、周囲に彫刻されたアイヌ文様は、アイヌ”らしさ”を象徴しています。これらの要素を残すことで、ユニークで納得感のあるデザインになります。

②他社商品との差別化ポイントを考える

デザインを決めるのに、他社商品は非常に参考になりますが、全く同じものを作っては意味がありません。自社商品が、他社商品に勝る差別化ポイントを必ず1つ以上作ります。差別化ポイントは、後に商品のコンセプトになり、オンラインショップや、パンフレットなどで商品を説明する上でも重要なキーワードになります。

今回の場合の差別化ポイントは以下の2つです。

「アイヌ文様の木彫り」が美しいこと

これは紛れもなくアイヌ工芸にしかない強みです。知識・技術・バックグラウンドがある者にしか作ることができない強力な差別化ポイントです。

「まな板とうつわが一体」となった製品であること

実は他社商品をリサーチしたときに、調味料を入れる小さなスペースがついたまな板がすでに存在していることがわかっていました。スノーピークのこちらの商品です。

ですが、ちょっとした料理や食材を入れられるくらいの範囲で、うつわのように使えるようなスペースが作られた商品はほとんど見つかりませんでした。このことから、「メノコイタ」の「まな板とうつわが一体」となっている要素を取り入れること自体が、差別化ポイントになると考えました。

③ターゲットと使用シーンを具体的に考える

その商品を誰が買って、どのように使われるのか?を詳細に想定して行きます。自分の立場で考えてみてもいいし、ペルソナが決まっていればそれに合わせて考えるでもいいです。

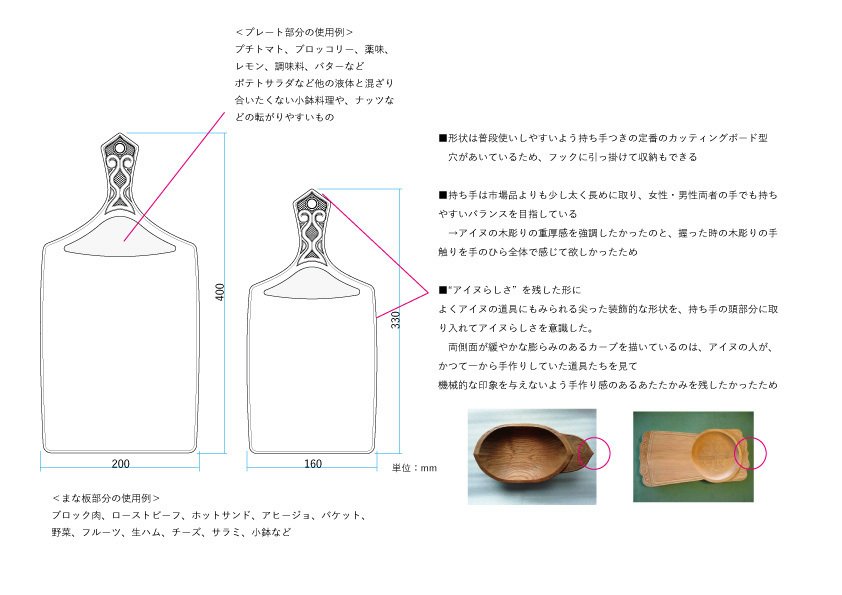

まな板の場合、メインターゲットは「アイヌの工芸が好き」かつ「暮らしの道具にこだわりのある」主婦でした。木彫りが入る時点で高価格帯になることが予想できていたので、台所でガシガシと使うというよりは、「カッティングボード」として食卓にもそのまま提供できるようなクオリティを目指すことにしました。

カッティングボードはパンや焼き菓子、肉料理などをのせることが多いので、それらに適したサイズ感を検討し、MサイズとLサイズの2種類を作ることにしました。小皿になる部分も同様に、パンに合わせるならオリーブやナッツ、肉料理には調味料やソース、サラダなどをのせることを想定してサイズ感を決めて行きました。

鍋敷きは、使用時は鍋の底に隠れてしまうことが多いため、未使用時にも着目しました。よく台所のフックにかけたり、壁に立てかけたりして、あえて見えるようにディスプレイされている鍋敷きをみたことはないでしょうか?鍋敷きにはそのような「インテリア性」があると考え、ディスプレイした時の美しさも意識してデザインしていきました。

④プロトタイプを作成し、ディティールを詰めていく

①②③が決まれば、ディティールを詰めて行きます。カッティングボードなら本体のサイズ感や厚み、持ち手の長さや形状、木彫りを入れる範囲、アイヌ文様のデザイン、面取りをするのかしないのか、フックにかける穴は必要かどうか・・・など、一つ一つの要素の最適解を探っていきました。

最終的に最も使い勝手が良く美しいと思うバランス感になるまで、スチレンボードや3Dプリンターなどでプロトタイプを作成し、検討していきました。

プロトタイプをブラッシュアップしてく際に重要なのは、ターゲットとなるような人たちにプロトタイプを使用してもらうことです。リアルな意見が聞けるのと、自分だけでは気がつけなかったような落とし穴や使い道などが見つかることもあるからです。今回のような製品だとある程度使用感は予想できますが、特に機能性が求められるようなものの場合、このプロトタイプをいかに作り込めるかで、製品化できるかどうかが決まります。

フォルムに関しては、ものすごく細かい話ではありますが、カッティングボードの両端はあえて数ミリだけ膨らんだ形をしています。理由は、少しでもアイヌの民具の手作り感を出したかったから。機械で作るとどうしても「機械っぽさ」が出てしまうので、あえて直線ではなく、あたたかみのある印象にすることにしました。

大事なのは「どう見せたいか」を考えることです。それを考えることで、自ずと形が見えてきます。

⑤④をひたすら繰り返す

プロトタイプで検証を繰り返して、ブラッシュアップしていきました。

4. サンプル作成

デザインが決まれば、サンプル作成に進みます。サンプルはうまくいけば1回で済みますが、大抵2〜3回は修正が入ります。

今回のように工場で製造する商品や、焼き物など型が必要になる商品については、サンプル費用もかなりの金額になります。時には1アイテムで10万〜50万くらいかかることも…。

なので、サンプル費用が高額な商品の場合は、できるだけプロトタイプの段階で詰めておく必要があります。そうすれば、その後の修正も少なく済むのでサンプル費用を抑えられます。

ramguの製品の場合は、カッティングボードは一度修正を入れましたが、鍋敷きは初回のサンプルで仕様が確定しました。

5. 商品撮影

サンプルができたら、いよいよ商品を撮影します。ramguの場合は、物撮りとメインビジュアルはプロにお願いし、その他の使用シーンは自分たちで撮影しました。

商品の撮影は、デザインと同じくらい重要です。というのも、世の中にはいい商品がいっぱいあるのに、全然伝わってないということが多々あるからです。

SNS運用やオンライショップが当たり前の時代となった今、ビジュアルでいかに魅力を伝えるかがポイントです。特に日用品については、できるだけリアルな使用シーンを想像できるような写真を撮影しましょう。あまりに現実とかけ離れていると、商品を受け取った時にギャップを感じてしまいます。

ramguの商品を撮影した時は、自宅では限界があったため、長沼にある古道具のインテリアが美しいカレー屋さんの店内をお借りして、撮影させていただきました。おかげさまで雰囲気の良い使用シーンになったと思います。

6. 販売

販売方法については様々な選択肢がありますが、ramguの商品の場合、職人がひと月につくれる数に限りがあったので、受注生産という形を取りました。その手段の一つとして「CAMPFIRE」というクラウドファンディングを利用しました。

ブランドのローンチも兼ねていたので、注目も集まり、無事目標金額を達成することができました。ものづくりにはそれなりの先行投資が必要です。すぐに資金が用意できない場合は、クラウドファンディングをうまく活用してみてください。

現在ramguは二風谷工芸館とウポポイ(民族共生象徴空間)のミュージアムショップ、そしてオンラインショップでお買い求めいただけます。ご興味のある方はぜひご覧ください。

ここまで読んでいただいたきありがとうございました!