「勝手に学ぶ人」と「期待されて学ぶ人」の差が埋められない

ここ1年ぐらい感じていた「学びに関する格差」の話を書く。

最初にまとめ

・勝手に学ぶ人は、自分の周囲にある「学びに使えそうな仕事」を探して自分の仕事にすることを繰り返す

・期待されて学ぶ人は、上司とかの期待に応えて新しいことを学ぶ

・「勝手に学ぶ人のスピード」>「期待されて学ぶ人のスピード」なので、格差が開いていく

・「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」が実現できない

・勝手に学ぶ人を止める理由も見つからない

・困ったなあ(解決策わからない)

では詳細を書いていく。

勝手に学ぶ人:自分の周辺にある「誰も手をつけてない仕事」を発見し、自分の学びに利用する

それぞれが自分の担当範囲の仕事をしているとする。

勝手に学ぶ人は、「誰も手をつけてない」かつ「自分の学びになりそうな」仕事を自ら発見して、自分の仕事として取り組む。

規模が拡大中の企業ほど「誰も手をつけてない」&「自分の学びになりそう」な仕事は見つけやすい。

結果として、「勝手に学ぶ人」は、周囲に落ちてる仕事を利用して学ぶ能力があがっていく。ループ構造なので、複利で成果が出ていく。

もう一つループがある。いろいろ学んでいくうちに「領域を横断した学び」となり希少性が高い人材になる。そうなると、より仕事が選べるようになり、学びのループが強化される。

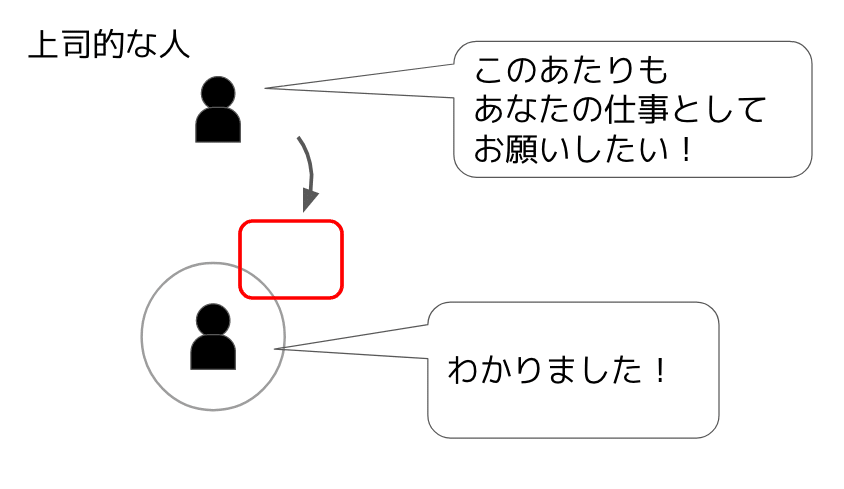

期待されて学ぶ人:他人から期待された成果があり、それに合わせて学ぶ

期待されて学ぶ人は、誰かの「期待」に基づいて学ぶ。

次々と「期待」が発生するので、それにあわせて学んでいく。自分にちょうどいい学びになる仕事を振ってくれるときもあれば、そうじゃないときもある。自分以外の要素で学びのスピードが決まってしまう。

「これをお願いしたい」と依頼したら、その分野について学び動いてくる人は本当にありがたい。だから否定するつもりはまったくない。自ら学ぶ人のほうが良いとも思わない。

私はここ1年ぐらい、それぞれのメンバーができるだけ自分の学びになるような仕事をアサインする方法を試行錯誤してきた。やってるとき何か違和感があった。違和感の正体がやっとわかった。

「期待されて学ぶ人」を超えるペースで「勝手に学ぶ人」が学んでしまうので、格差が広がってしまう

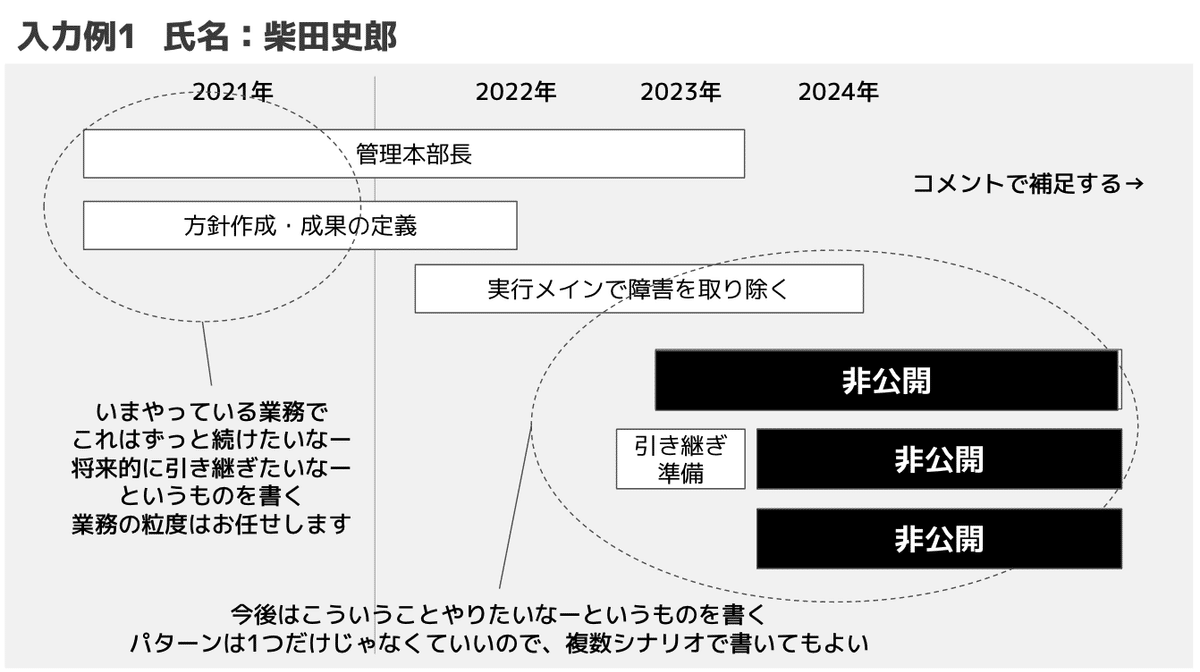

私自身は勝手に学びを見つけていくタイプだろう。でも、それだけじゃダメだと考え、ここ1年ぐらいは自分の部署のメンバーの適性を考え希望を聞き、今後どういう仕事をやってもらうのがいいかを探す試行錯誤してきた。こんな感じでメンバーの将来をヒアリングしながら、各自の未来をスライドにしたりとか。

自ら学びを見つけていくタイプの人と同じ水準で、他の人に「いい感じの仕事」をアサインするのはどう考えても無理だ。勝手に自分で試行錯誤する人と同じレベルで、他人にいい感じの仕事はアサインできない。

「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」が実現できない

1人だけでやれることには限界がある。「チームの実行スピードが遅いとき、何が起きているのか」の記事では電車ごっこに例えた。

「電車の長さ」を短くするための努力をしていた。もしかしたら、実際には広がっているかもしれない。「勝手に学ぶ人」は、プロジェクトの進行速度に合わせるために、自らの進行を緩めていることもある(緩めたほうがいいことも学んでいくのだろう)。だから業務上は問題なかったりする。

でも、業務に直接関係があるところをゆっくりにしている間に、「勝手に学ぶ人」は別のことを学んでる。個人の比較だと学びの格差は広がっていく。

勝手に学ぶ人を止める理由はない

でも「あなたはいろいろ学びすぎだからセーブして」とは言えない。別に学びはゼロサムじゃないから止める理由がない。

勝手に学ぶ人が集まり、仕事をはじめる

勝手に学ぶ人同士は「話が早い」から、集まって仕事をはじめてしまう。会社視点だとありがたいことだ。でも、学びの格差は拡大する。

期待されて学ぶ人もすごい人だし、何も悪くない

再度同じことを書くが「期待されて学ぶ人」は何も悪くない。むしろ、「期待されて学ぶ人」も学び能力の序列でいけば「上位20%」に入るはずだ。

「勝手に学ぶ」を伝えることはできるのか?

じゃあ、「期待されて学ぶ人」を「勝手に学ぶ人」にできるのだろうか?できるかもしれない。ただ、すべきかどうかも分からない。大きなお世話感がある。

それすらも、「勝手に学ぶ方法を勝手に学んでしまった人」が先に行く

『「期待されて学ぶ人」を「勝手に学ぶ人」にする方法』を学んでしまった人がもっと先に言ってしまうのでは?と思ったけど、そこまで考える必要なさそうなのでここで止める。

カリスマ創業者が引退できないのはこれ?

「引退できないカリスマ創業者」はこれの究極系なのではないか。学びのループがすごすぎて、誰も太刀打ちできない。

老いによる「学びの格差の無力化」はある

「老い」によって「学びの格差」が無力化されるのは避けられないので、そこが終着点になるのかな。

結論:「遠くへ行きたければみんなで行け」のイメージが間違えてるのかも

全員を平均化するようなイメージが間違えてるんだろうな。「学びの格差」を前提としていい感じにする方法を考えるのだろうか。答えはまだない!

今回は以上です!

おまけコーナー:twitterの反応から学ぶ

あえて言ってしまうが私は後者で前者になりたいが、もうなりたいという時点でなれてないのだと思ってて苦しい時があるな…

— かどまい / YOUTRUST (@kadomai1112) January 28, 2022

「勝手に学ぶ人」と「期待されて学ぶ人」の差が埋められない|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/QaYZ9W9y2Q

これを見て思い出した。人事になって6年目ぐらいではじめて「持論」がある程度言えるようになったと感じたときがある。成人発達理論でいう「階段」をちょっと登ったというか。で、成人発達理論だと、「発達的葛藤」によってその階段をのぼる。つまり、期待されて学ぶ人から、勝手に学ぶ人に変わるのは「問題意識」がヒントになりそう。「自分に自分で期待する」とは言い換えると問題意識だ。問題意識によって葛藤が起きる。葛藤をなんとかしたいから動く。今回この記事を書こうとおもったのも、自分よりすごいスピードで学んでる人が周囲にいて、それについての「ほんの小さな違和感」をずっと忘れなかったことがある。でも言語化まで1年ぐらいかかった。というか違和感を感じてると気づくまでに1年かも。

埋める必要があるんだろうか、とか、勝手に学ぶ人だけが残るようにすればいいのだろうか、とか、色々考えてしまう>「勝手に学ぶ人」と「期待されて学ぶ人」の差が埋められない|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/RJ7GrYll0T

— 伊藤由貴(Yoshiki Ito) (@yoshikiito) January 28, 2022

「学びの格差」が言語化された後で考えると、直観的には差を埋める必要がないように思う。言語化されるまでは、無意識に差を埋めようとしていて、その埋まらない差に絶望感を感じていたような気がする。勝手に学ぶ人達だけの集団は、理想のように思えるけど、なんか先鋭化してうまくいかないというか、違うな、単に自分の求めるものはそっちじゃない、と思ってるだけだな。

個の学びの差はわかるけど、遠くに行くならみんなで行けが実現しないというのはちと論理飛躍してる気もする。@4bata #note #最近の学び https://t.co/kEs2SyeQtN

— はたらきたくないビジネスマン (@noworknostress) January 28, 2022

これはその通りで、他にも論理は飛躍しまくりでだ・・・。イメージで飛躍して書いてるので、間は皆さんに勝手に埋めていただければと。逆に考えると、ちゃんと筋道立てて考えていくと、解決策が見つかるかもしれないということか!行間を勝手に保管してもらうやり方に慣れすぎてしまっている。

「勝手に学ぶ人」と「期待されて学ぶ人」の差が埋められない|柴田史郎 https://t.co/aKXDbviRkw 仕事で「学ぶ」人って言い回し嫌い。なんで、「労働意欲」とか「やる気」のある人って言い回しにしなかったのかな。あぁ、私の言い回しには悪意があるので同じ穴の狢かな。そーゆうの嫌いじゃないよ。

— Foot length (@foot_25253) January 29, 2022

「勝手に学ぶ」と「期待されて学ぶ」という言葉の使い方になんとなく違和感があるのだけど。

— Shinji (@sakichi01_) January 29, 2022

「自発的」と「他発的」じゃ駄目なんだろうか。

「勝手に学ぶ人」と「期待されて学ぶ人」の差が埋められない|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/XkwmkAPI9B

これは意識してなかった。「学ぶ」の定義等は、今回の内容からすると「適当」でいいかーというのはあった。でもこれが『勝手に仕事する人』と『期待されて仕事する人』だとぜんぜんニュアンスが違う。働くことに関してじゃなくて、どんなことからも「学び」を得てしまう、モンスター的なイメージがあった。自発的と他発的も近いニュアンスではあるけど、「自分の身の回りに落ちてるものを拾い食いして何でも学びにする」みたいなイメージ、かつ上司とかに一応報告はするときもあるけど、「勝手に」というニュアンスを大事にしてたのかも、とツイートを見て気づいた。ありがとうございます。

そもそものスタート(予備知識)が違うということの格差も大きいような気がする。https://t.co/rvFZc6gqE1

— LIVALEST 東 勇輝 / 大阪のフリーランスWeb屋 / サイトリニューアルなう (@gallantglow) January 29, 2022

これはある!「初期値」というか、スタート時点が違う。今回の話は、仮に初期値が同じでも成立するかもなーとも。最初はたとえ話として「やる気とか全部同じだという設定で、学び方だけ違うとしても」という説明も考えていた。

もちろん勝手に学ぶ人が成長中の企業には必要とされやすいんだけど、期待されて学ぶ形の方がよっぽど伸びしろがある人も多いんだよなきっとhttps://t.co/uWjsoge2Gl

— ゆーてぃー / ゆたし⚡️ (@youty_) January 29, 2022

どうしても「勝手に学ぶ人」のほうが「期待されて学ぶ人」より良いこと、みたいなニュアンスの反応が多かったように見えた。そんなことは全くない。これは何度も書く。

・勝手に学ぶ人(4%:全体の2割のうちの2割)

・期待されて学ぶ人(16%:上とあわせて全体の2割)

・それ以外 80%

みたいなイメージ。

勝手に学ぶ人だけだと秩序が保てない。マネジメントする側の人がいたとして、すごく大変のはず。だから、勝手に学ぶ人のほうが良いわけではない。これは何度も書いておきたい。

あああ、これむちゃくちゃわかる。チームで勉強会とかもやったけど、勝手に学ぶ人の負担になる(自分が学ぶのは苦にならないけど人に伝えるのはつらい)割には、差はあんまり縮まらない。勝手に学ぶ人だけ集めてやるのはスケールしない。勝手に学ぶ人を増やすしかないんだが… https://t.co/3D13fl32Vu pic.twitter.com/CNG3BGVddc

— Taisuke 'Jeff' Inoue #FullyRemote💉💉 (@jeffi7) January 29, 2022

あーそうか。勉強会の目的の事例は誰でも分かるたとえ話だ。ありがとうございます。

報酬等のインセンティブも無く、勝手に学ぶ事を強要する上司、組織がワーストケースに思える。

— はいぱらっく (@filthy_7) January 29, 2022

勝手に学ぶ人は好奇心高いだけの場合も(それもすごい事だが)。 https://t.co/wfjkIXGGYW

これはそう。学んでくれるだけでありがたくて、これ以上何かを求めるのも違うんだよなという後ろめたさがあって、その違和感がずっと残っていたとも言える。

本記事の主旨ではないかもしれないけれどこの1枚絵にドキッとさせられた。学びたい意欲は人それぞれだが、少なくとも会社が成長しなければ学ぶ環境は提供できない。

— 藤井 貴志|オーリーズ|HR・採用・人材開発・組織開発 (@takashi_fujii26) January 29, 2022

「勝手に学ぶ人」と「期待されて学ぶ人」の差が埋められない|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/8zwLxQeaxB pic.twitter.com/MEvXOynv80

あ、この絵。実はもう一つ書こうとしていたことがあって、縮小中の企業も実は学びがある。業務を捨てていく撤退戦も成長してる企業の経験より貴重かもしれない。

「期待されて学ぶ人」に、『あなたの次の仕事は、社内で誰も手を付けてない仕事を探して解決すること』を期待したら良いのかな。

— Motcii (もっち〜) @ 日本橋への移転が決まったよ (@maple_no_motcii) January 29, 2022

「勝手に学ぶ人」と「期待されて学ぶ人」の差が埋められない|柴田史郎 https://t.co/Jf32gsURhg

あー・・・。これはなんかありそうではある。ただ「強制された主体性」みたいな感じもして、何か違う感じというか、このテーマだけでひとつ書けるな。志を持てと企業内でいわれてるから、「借り物の志」をもって働いてた、みたいな話を聞いたことがあって。

僕は勝手に学ぶ人だと思うが、最近は勝手に学んだ人がチームに還元していけば全員の利益になって良いのではないかと思っている。https://t.co/sZIv4sN8DR

— takanorip (@takanoripe) January 28, 2022

その通りだと思います!でも、還元を積極的にやっている人のほうが、還元された側より学びが多かったりして、まあ全体としては底上げにはなってるので、それはそれでいいんですが、「個々の差がひらいてるな・・・。これはどこかで破綻しないのかな・・・」というのが記事を書くきっかけとなった違和感でした。

記事は業務中の話だけど、勝手に学ぶ人はたぶん私生活でも勝手に学びそうで、さらに差は広がっていそう / 1件のコメント https://t.co/mkRF3RvhWo “「勝手に学ぶ人」と「期待されて学ぶ人」の差が埋められない|柴田史郎|note” (1 user) https://t.co/jNHiI4yeT1

— てぃーびー (@tbpgr) January 28, 2022

これはそう。学びモンスターなので、なんでも学びにして活用してしまう。恐ろしさを感じる。

これ、Googleはラーニングアニマルを採用する、という話よなぁhttps://t.co/6vT0JseYkW pic.twitter.com/K5WkkO4qQD

— ところてん (@tokoroten) January 29, 2022

ラーニングアニマルって言葉があるのか!モンスターじゃなくてアニマルだ。

「とびきり優秀な人でも、変化のジェットコースターを目の当たりにすると、もっと安全なメリーゴーラウンドを選ぼうとするケースはやまほどある。心臓が飛び出しそうな体験、つまり過酷な現実に直面するのを避けようとするのだ。(中略)グーグルが採用したいのは、ジェットコースターを選ぶタイプ、つまり学習を続ける人々だ。彼ら“ラーニング・アニマル”は大きな変化に立ち向かい、それを楽しむ力を持っている。」

この記事、記事の内容もだけど、記事に対する反応が大変おもしろい。

— しずけん (@Sizuken) January 29, 2022

自分が勝手に学ばないタイプであることにコンプレックスを抱いている人が多いのかな。そこから派生して、勝手に学ぶタイプに敵意を向けてる反応もある。

記事に書かれている通り、どちらも必要なんだけど。https://t.co/eiqRZYndMZ

んーなるほど。その観点はなかったけど、いわれてみれば確かにそうだ。何か踏んではいけない尻尾を踏んでしまった感じか・・・。あまりコンプレックスを刺激するような書き方をするのは好きではなく、ちょっと次回から気をつけよう・・・。ありがとうございます。

個人的には「みんなで」がもう合わなくなりつつあって。仕事の学習環境も変わってきてることもあり。格差って言わないで組み合わせでしょうにと。https://t.co/bMEqyENqU2

— 松浦 シゲキ | shigekixs.eth (@shigekixs) January 29, 2022

これだ・・・!「格差」という表現は、「どんどん差が開いていくな」という自分の認識を表現するにはふさわしい言葉だった。ただ、そもそもこういう認識をしてることが間違いだったな、とこれを読んであらためて思う。

ピケティみたいな話だけど、じゃあ再分配かと言われると、はて?🤔

— たくなく@喋る木 (@valuask7) January 29, 2022

コミュニティ全体のあり方として格差はないほうがいい、というのが学びに関してもあるのだろうか。

「勝手に学ぶ人」と「期待されて学ぶ人」の差が埋められない|柴田史郎 @4bata #note #最近の学び https://t.co/KbYoExT9MI

そうなんですよね、再分配じゃない気がする。あと、「格差」の何が悪いのか、確かにちゃんと書いてないかも。業務上は成果をみんなで出すためにスピードをあわせていたとしても、「勝手に学ぶ人」はそれだけだとつまんなかったりして、別の環境を求めるパターンがある。本人視点では何も困らないけど、会社視点だと困る。

記事にもコメントもらっていた。ありがとうございます。

正直、この「隙間の仕事」が発生している。っていうのがよくわからない。能力が高まるほど高度な仕事なら、割と重要なのでマネジメントが誰かに振ってるはずって思うの私だけ?

これは単に私の経験でしかないですが、誰かの能力が高まるようなちょうどいいチャレンジになる仕事でも、「重要だけど緊急ではない」という理由で放置されて隙間に落ちてるようなことはありましたね。

面白い記事ありがとうございます。無知な質問で申し訳ないのですが、格差が広がると、どんな問題が起きるのですか?いまいいち深刻さが想像できないので、具体例とかあれば教えてほしいです

記事を書いた当時に考えていたのは、「勝手に学ぶ人」が飽きて他の会社に行ってしまうとかですね。あとは、仕事は出来るけど本人がすごく乗り気になってるわけじゃないとか。ただ、誰も悪意を持っているわけではなく、みんなが頑張ってるのになんか全体として上手くかみ合わないこともあるなあ・・・みたいな違和感なので、「緊急事態」のような深刻さがあるかというと、違うかもしれません。

この記事を書いていろんな方からフィードバックをもらうことで、この「格差」は悪いものではないし、むしろ「この状況をどう活かすのか?」という質問の答えを見つけるほうがいいのだろう、というのが今の私の意見です。

前者がまるで+αで広範囲の仕事を行える超人になってくみたいに見えるけど、実際は過去の仕事の範囲/学びの少なくなった領域はモチベーション低下でやらなくなるので、チームとしては広がった職責を実施する第二陣(ここでいう後者)が必要になるはず(続く) https://t.co/Yt7qlfZCtY

— masu (@hima112358) January 30, 2022

確かにモチベーション低下でやらないパターンはありそう。なるほど!抜けてる視点ですね。ありがとうございます!

すばらしい言語化、図式化。

— ねーたん (@lovebook32150) January 30, 2022

両方のタイプがいるチームがいいな、と思う。

勝手に学ぶ人は、本人の興味のままに学んでいくので、時期や分野をコントロールするのは難しい。

チームのいま現在の課題を解決するための学びは、期待されて学ぶ人に任せたい。

そしてどちらのタイプも評価されて欲しい。 https://t.co/iJBH1T5D6I

これもそうだ、計画的にやるときは「勝手に学ぶ人」じゃないほうがいいときがある。なるほどなあー。

おまけ2:こういうことを書きたかった気がしたnote

わかりやすい!

いいなと思ったら応援しよう!