とってぃーの先生実践録 vol.22

こんにちは〜〜

ジメジメとしたこの季節、子どもたちの調子があまり良くないことが多いです。

気温や湿度が高かったり、ストレスが溜まっていたり、一層子どもたちの様子に気をつけながら関わっていきたいと思います。

さて、今日は「特別支援学級の先生の一日」を紹介します。

根本的な先生としての仕事や役割は同じですが、また違った一日の過ごし方となっています。

自分は通常学級の担任も経験したこともあるので、経験談から違いも書かさせていただきました。

①朝の時間

登校してくる時間は子どもによってバラバラです。

4月と比べて、とても安定してきましたが、寝坊してしまう子、泣き出して道端でうずくまってしまう子、いろいろな事情を抱えた子がいます。

もし、姿が見られない児童がいれば、その子の対応から一日がスタートします。

寝坊してしまった子は、家庭で寝坊してしまうことが多いので電話をかけて対応します。また、道端でうずくまってしまう子は、連絡を取り合い、自分がその場まで迎えにいきます。まずは気軽にコミュニケーションを図り、焦らずに学校に行こうという気持ちが高める声かけをします。

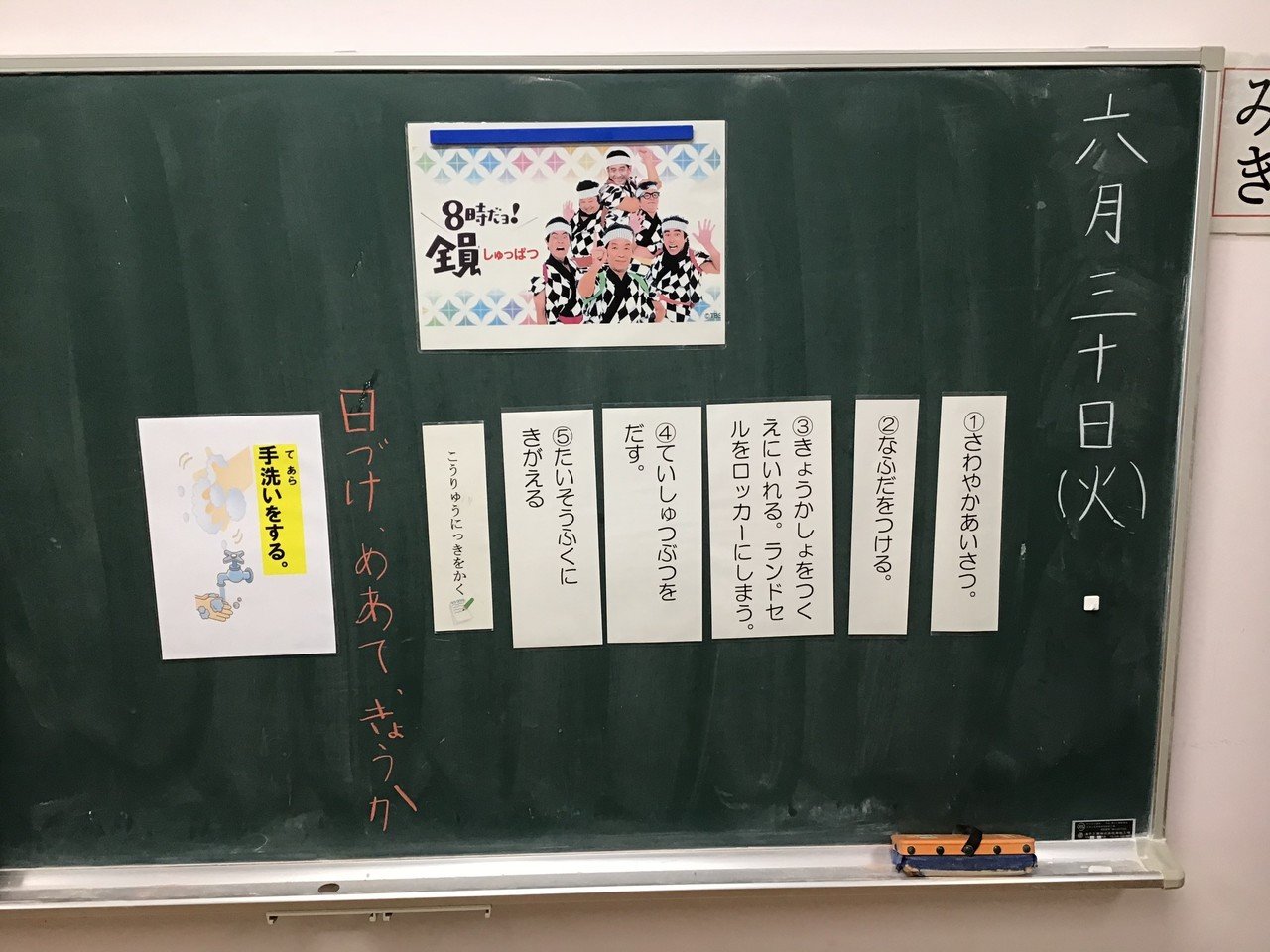

登校してからは、朝の準備となりますが、ルーティン化することで、子どもたちがやるべきことを明確にしています。

やるべきことが分からなくなる子、別のことをしてしまう子が多いので、①から⑤の手順でやることを徹底しています。

通常学級でも、もし準備に時間がかかっているのであれば、ルーティン化することをおすすめします。

それでも、手順を守れなかったり、時間通りできなかったりしてしまう子がいるので、個別に支援をしています。

個別支援の例ですが、図解でさらに分かりやすい掲示物を置き、準備が完了した時間を記録しています。

②一日の学習の進め方

支援学級では、前もって準備していた学習を進められないということがあります。なぜなら、支援級の子どもは通常学級にも在籍を持っていて、交流学級での学習も大切だからです。

前もって、1週間の予定を教えてくれる通常学級の先生もいますが、日によってイレギュラーな変更もあるので、毎朝、子どもが交流学級の担任に聞くことで把握しています。

基本的に、教科によって交流に行く学習が決まっていますが、子どもの実態に応じて、微調整を行います。例えば、書く学習に苦手な児童がいた時、国語で作文をするとなれば難しさが見られます。そのため学習内容によっては、交流学級に行かずに支援学級で学習することになります。

また、子どものコンディションによって、集団での学習が難しい時があります。支援学級の担任が、様々な状況を判断し、一人一人の学習の進め方を決めています。

ただし、自分の支援学級も9人という人数なので、全員が支援級に残ってしまうとパンクしてしまいます。

本来ならば、少人数指導で子どもたちの課題に向き合う場であるべきだと思いますが、現状としては日々難しさを感じています。

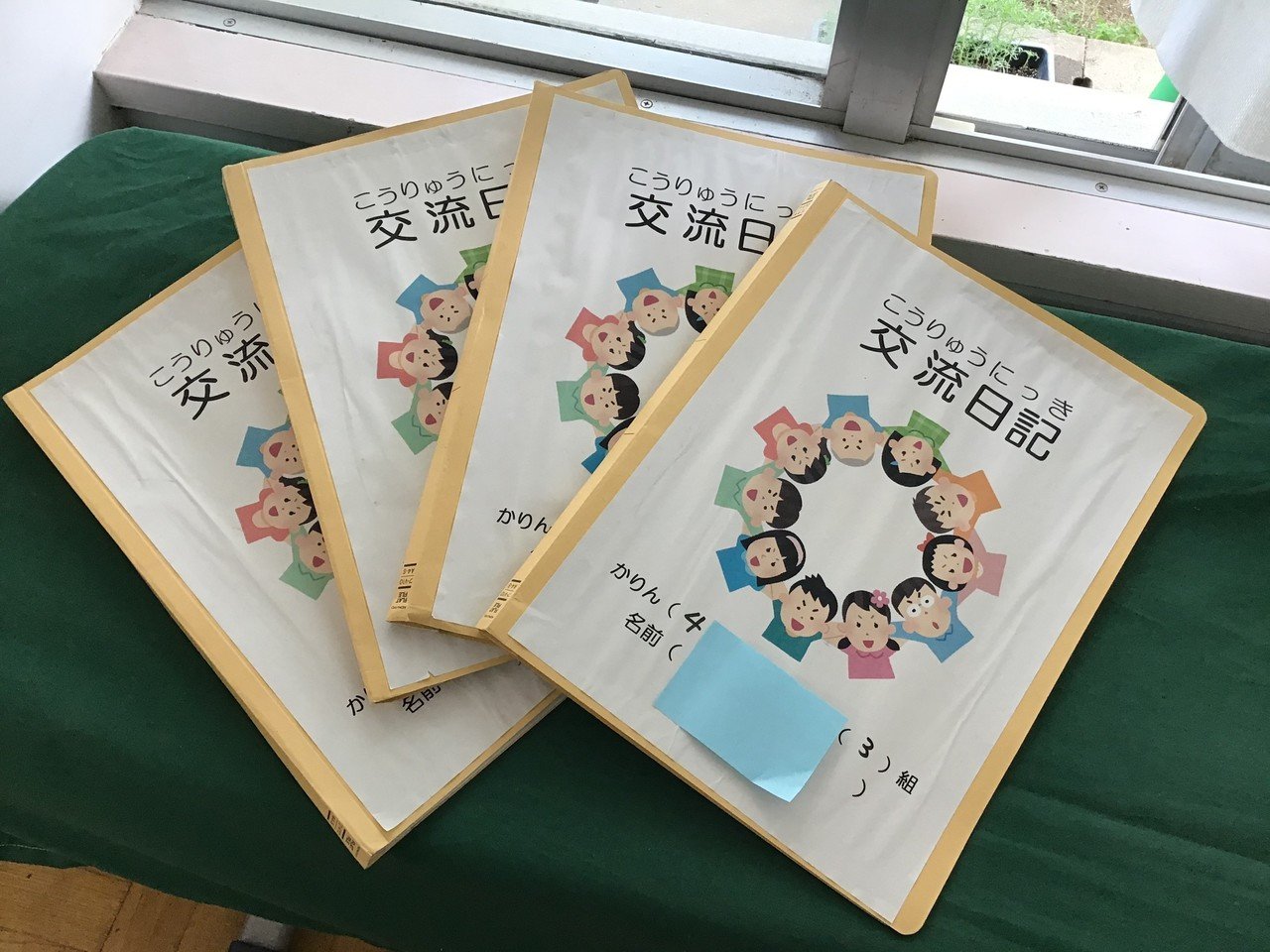

③学校と家庭を繋ぐ交流日記

毎日の学習の中で大切にしているのが、日記を書くという学習です。

テーマを決めて自分の意見を書いたり、学校生活の中で頑張ったことを書いたりしています。

この交流日記は週末になると家庭に持ち帰り、保護者も見ています。日記に書いたこと意外にも、学校生活の中で先生が気づいたその子の良さを自分は毎日書いています。

熱心なご家庭は、コメント欄にそのお返事を書いてくれたり、家庭での悩みを共有してくれたり、学校と家庭を繋ぐ架け橋となっています。

休校期間もあって、まだページ数はそこまで多くありませんが、一年後には子どもたちの成長の軌跡がわかるような交流日記になるように心がけたいと思います。

他にも、支援学級の先生として実践していることもありますが、今日は3つの内容に収めました。

やはり、朝の滑り出しが支援学級ではとても重要で、一日の過ごし方を大きく左右させます。

できるだけ全員の児童と対話し、「今日も一日、一緒に頑張ろうね。」という一言は必ず伝えることで子どもたちに安心・安全を確保していきます。

Twitter、Instagram、Facebookでも、とってぃーの日常を発信しています。

よければ、フォローしてくれると嬉しいです。

今日もご覧いただき、ありがとうございました〜〜

#旅する先生 #とってぃー #教育 #先生 #学校 #子ども #個性 #学び #授業 #笑顔 #シェア #twitter #いま私にできること