伊川津貝塚 有髯土偶 26:富部神社の戸部新左衛門

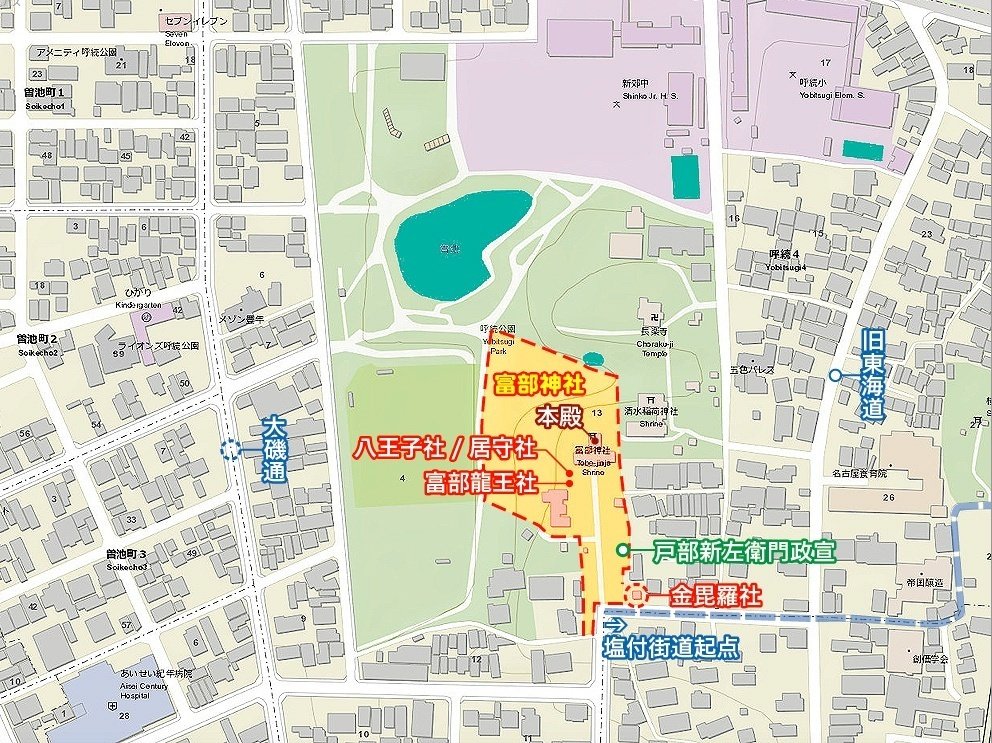

愛知県名古屋市南区呼続(よびつぎ)の富部神社(とべじんじゃ)神門から西に延びる廻廊の西端の前あたりには表参道の方を向けて祀られた末社が2棟並んでいます。

2棟の末社のうち廻廊に近い側の社の表札には以下のようにあった。

八王子社

居森社

●富部神社 末社 八王子社/末社 居守社

この社は銅板葺切妻造で、正面に格子戸を持つ素木造の社だ。

八王子社は富部神社の主祭神である素戔鳴尊(スサノオ)の御子である五男三女神を祀った神社。

末社 居森社はおそらく蛇毒気神(じゃどくけのかみ:素戔鳴尊)が津島神社から勧請されたことから、同じ津島神社から勧請された素戔鳴尊の幸御魂(さきみたま)を祀った神社だ。

「幸御魂」は漢文体で表記された『日本書紀 神代上』(720年成立)で初出する考え方なので、本来の日本の考え方ではない可能性が考えられる。

そこには「幸魂、此れを佐枳彌多摩(さきみたま)と云ふ」とある。

一般に、古代には神の霊魂を和魂(にきみたま)と荒魂(あらみたま)という2つの相反する性質と考え、そのうちの和魂をさらに幸魂(さきみたま)と奇魂(くしみたま)に分けて考えたと説明されているが、「幸魂」の内容はその漢字の字意からと思われるが、「人に幸福を与える神の霊魂」(『精選版 日本国語大辞典』)と説明されている。

ただ、「幸魂」が「さちみたま」なら解るが、実際には「佐枳彌多摩(サキミタマ)」なので、本当に「人に幸福を与える神の霊魂」なのか怪しい感じが拭えない。

ただ、居森社が蛇毒気神、もしくは素戔鳴尊に関わる社であることだけは確かだ。

上記の社の左隣にはまったく同じ規格の躯体で「富部龍王社」という表札の付いた末社が祀られていた。

●富部神社末社 富部龍王社

この社に関する情報は見当たらないが、春日大社には境内社として「龍王社」(祭神:龍王大神)が祀られている。

この「龍王社」は、同じく春日大社に祀られている香山龍王社(こうぜんりゅうおうしゃ/祭神:天水分神(あめのみくまりのかみ)の里宮だというので、その本性は天水分神だと考えられる。

天水分神となると、春日大社創建の758年より60年前の698年(『続日本紀』に初出)に奈良県吉野郡吉野町に祀られた吉野水分神社(祭神:天之水分大神)が存在する。

ただ、698年というのは白村江(はくすきのえ:朝鮮半島)で倭国軍が大敗を喫した35年後のことなので、やはり漢文体を日本の公文書に持ち込んだ勢力の祀った神である可能性がますます高くなる。

郭務悰(かくむそう)将軍の率いる唐軍が倭国で駐留を開始したのが664年(『海外国記』逸文による)という情報があるからだ。

『海外国記』逸文から『日本書紀』に引用された文には「最初の訪日は、664年(麟徳元年、天智天皇3年5月)、百済の鎮将劉仁願(※りゅう じんがん:唐の軍人)により、朝散大夫(※ちょうさんたいふ:唐の従五品下の雅名)の郭務悰らが派遣され、表函(ふみひつ)と献物(みつぎ)をたてまつった」とある。

イヤイヤ、勝利した方の将軍がなぜ献物を敗戦国にたてまつるの?ということだよね。

そして、劉仁願と郭務悰を唐の軍人と将軍なのに、百済の人間にすり替えようとしている。

富部神社の末社に関して案内書『国指定重要文化財神社 富部神社』には以下の3社が挙げられている。

・八王子社

・居森社

・秋葉社

ただ、境内に秋葉社は見当たらず、富部龍王社が増えている。

表参道を社頭に引き返すと、社頭の手前30mあまりの東側に、表参道から分岐した脇参道があって、その奥に板碑が祀られていた。

以前参拝に来た時には存在してなかったものが祀られていた。

その板碑には以下のように刻まれていた。

當古城主

戸部新左衛門政宣

霊字

以下、戸部新左衛門政宣(とべしんざえもんまさのぶ)に関する案内板『戸部新左衛門政直公』が掲示されていた。

●悲運の武将

尾張の織田氏と駿河の今川氏が敵対していた戦国時代。戸都旅主の戸部新左衛門は 今川義元の忠実な家臣で武勇に優れ最前線で善戦していました。手をやいた織田信長は何とか新左衛門を亡き者にしようと画策し、新左衛門の筆跡を家来に真衣させ、信長に内通している旨の偽書を書かせました。そして家臣(森蘭丸の父三左衛門を亡き者にしようと画策し、新左衛門の筆跡を家来に真似させ、信長に内通している旨の偽書を書かせました。そして実臣(森蘭丸の父三左衛門)を商人に仕立て偽書を持たせ駿河に送り込みました。偽書を信じた義元は烈火の如く怒り、新左衛門を呼び寄せ、途中吉田(現在の豊橋)で有無を言わさず切腹を命じたのです。弘治三年(1557年)五月一日、新左衛門は無念にも非業の死をとげました。今川義元が桶狭間の戦いに没した三年前の事でこの謀略が無ければ義元の上洛があり得たかもしれないと言われています。

また、この案内板(別部分)には、天林山 泉増院の記事で紹介した「徳川家康(松平竹千代)と織田信広(信長の異母兄) の人質交換」には

徳川陣営でも織田陣営でもない戸部新左衛門が仲介者として関わっていたことが記されていた。

また、戸部新左衛門政宣碑がここに祀られた経緯の案内もあった。

●戸部新左衛門政直公霊位

明治七年、子孫にあたる美濃国本巣郡軽海村の戸部新吾氏が新左衛門の霊を慰めるため戸部城跡に墓碑を建立しました。昭和四年の区画整理で戸部町三丁目(※下記地図内「戸部城跡」)に移され、金原鈴夫氏書の戸部域趾の碑が設置されました。そして有志(戸都保存会)により毎年命日に戸部家の子孫を招いて供養祭が実施されてきました。平成十八年、新左衛門政直公没後450周年慰霊祭が営まれ、この霊位は平成二十八年ここ富部神社境内に移築されました。 (※=山乃辺 注)

新左衛門政直公没後450周年慰霊祭が営まれる前の20014年に戸部町三丁目の戸部城跡を撮影したのが下記写真の三角地だ。

上記写真奥(西)に向かって二つの路地が降っているが、写真の奥には左から右に延びる海岸線が存在した。

となると、西側は海で城を守る必要が無く、しかもこの場所の南側(上記写真左)にも大きな池があって、2方を守る必要が無い立地であることから、戸部新左衛門は自分の城をこの辺りに築城したのだと思われる。

なので、この海岸線には新左衛門の城だけでなく、複数の他の城も築城されていた。

この戸部町三丁目には塚を築いた頂上に戸部新左衛門政宣碑(戸部新左衛門政直公霊位)が祀られていた。

戸部新左衛門政宣碑前から表参道に戻り、富部神社の社頭を出て東に回ると、摂社 金毘羅社(こんぴらしゃ)が祀られており、富部神社とは別に金毘羅社専用の社頭が設けられていた。

社頭は別だが富部神社の社地内に位置し、玉垣も富部神社と共有している。

金毘羅社の社頭には白地に丸金の神紋と波に挟まれた「金毘羅社」の文字が濃鼠色で染められた幟が林立していた。

3段しかない踏み面の広い石段のすぐ奥正面には瓦葺の覆屋が設置されていた。

石段の途中まで進んで観ると、金毘羅社覆屋は切妻造で躯体三方が柵で覆われただけで、正面には素通しの格子戸を閉め切った面白い建物であることに気づいた。

金毘羅社の総本社は香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)で主祭神は大物主神となっているが、金刀比羅宮は明治の神仏分離までは神仏習合の寺社であり、祭神は大物主だけではなく、素戔嗚、金山彦と諸説存在した。

ところが大物主神は『古事記』では別名として美和之大物主神とも記され、奈良県桜井市の神体山である三輪山を神体とする神でもある。

また、三輪山には『古事記 崇神天皇の条』に以下の説話がある。

玉依毘売(イクタマヨリビメ:陶津耳命の子)のもとに、正体不明の麗しい男が夜ごとに訪れ、やがて娘は懐妊する。

怪しんだ両親は「赤い土を床に散らし、へそ(麻の糸巻)の紡麻(つむいだ麻の糸)を男の衣の裾に刺しなさい」と教える。

夜が明けてみると、糸は戸の鍵穴を通って三輪山の社の所で終わっていた。そこで初めて、娘は男が大物主神であることを知る。

その時、戸の内には麻糸が3巻残っていた。そこで、その付近を「三輪」と呼ぶようになった。

この説話に類似した昔話は日本各地に多く、正体不明の麗しい男の正体は多くが蛇とされ、「蛇婿入り」話として知られている。

一方、『四国新聞』が金刀比羅宮ゆかりの人々や研究者に執筆を依頼して連載した「金刀比羅宮 美の世界 第38話 金毘羅信仰の源流(下)神格化したクンピーラ」(作家・フランス文学者 栗田 勇)に以下の一文がある。

「こんぴら」=金毘羅は梵語クンピーラ(Kumbhra)の音写である。鼻の長い鰐が神格化された仏教の守護神、起源は「金羅摩竭魚夜叉大将(※クンピーラマカラヤシャタイショウ)」といわれ、水にかかわる夜叉であり、その本体は蛇神ともいわれる。 (※=山乃辺 注)

(作家・フランス文学者 栗田 勇)

三輪山でも金刀比羅宮でも大物主神を蛇とみられる神としていることになる。

富部神社摂社 金毘羅社覆屋の側面を見てみると、裏面にも壁は無く、4方とも柵を巡らせた吹きっぱなしの躯体の建造物であることが判った。

地震対策のつっかい棒も金属棒でなく、石柱が使用されているのが、柵にマッチしていた。

金毘羅社を出て、再び富部神社の境内に戻り、境内の西側の森の中を抜ける通路を通って、北側にある水路に出た。

上記写真は撮影点Ⓐ(上記地図内に表記)で西から東を向いて撮影したもの。

この写真内の水路は富部神社の北側と東側に面した稲荷山 長楽寺との境目に流れており、曽池に流れ込んでいる。

水源は長楽寺内にあったとみられる。

上記写真水路の右側が富部神社社地、左側が長楽寺境内。

この水路には名古屋市内では他で見られない珍しい苔がみられるので、個人的に採取にやって来ていた場所である。

(この項終り)

◼️◼️◼️◼️

天林山 笠覆寺(笠寺観音)に由来する門前町笠寺には戸部新左衛門の名前に由来する郷土玩具「戸部の蛙」があります。

http://nihondorei.shop-pro.jp/?pid=155471458

戸部新左衛門の「とべ」に蛙飛びの「飛べ」が掛けてあるのですが、ただの駄洒落ではセールス・トークとして“弱い”と考えたのかどうか、戸部新左衛門は自分の前を横切る町人を無礼討ちした人物だということにし、やはり新左衛門の前を横切った蛙は飛んで逃げるので切ることができなかったという「戸部の蛙」の存在を裏書きする伝承が出来上がっています。