スッキリ整理❗ 家庭菜園の土作りの基本👩🌾

相変わらず、本業(福祉関係)以外で忙しい日々が続いている僕💦

特に先月から今月は慌ただしかった~。でも、ありがたいことです🙏

近況です

耕作面積を広げた2つの畑は、冬野菜の作付けピークでしたが、遅れぎみながらもようやく一段落😌 30種類ぐらいやってます。

今春から大府市で始めた畑(恵多農園)のほうも、夏野菜では苦戦しましたが、今のところ概ね順調です。

その恵多農園では、「Hamos(はたけぞく元スタッフ)」主催の🍠サツマイモ掘り&焼き芋会もしました。

初の本格イベントでしたが、狭い畑に40人近くが集結❗ 爽やかな秋晴れの下、皆さまと楽しい時間を過ごすことができました😊🍂🍁

また、副業の家庭菜園アドバイザーについても、お陰様でぼちぼち忙しくさせていただいています👨🌾

先月には、豊田市の古民家カフェ「静楽舎」で開催されたマルシェで、家庭菜園の土作りの基本について、ミニ講座をさせていただきました。告知不足もあって参加者は数人でしたが😓、分かりやすかったと好評でした💗

忙しさにかまけて、2か月も開いてしまったnote投稿💧

今回は、この講座で使ったパワポ資料(後に一部修正)を流用して、その内容をご紹介させていただきたいと思います。

はじめに 家庭菜園の土作りは多様

家庭菜園(野菜栽培)には、やる人の数だけ方法があります👩🌾👨🌾👩🌾 ネットや本では、様々な「○○農法」が紹介されていますね。

それが野菜作りの面白さであり、家庭菜園ならばどうやろうと自由なんですが、ともすれば初心者の方には分かりにくい面もあります🔰

特に土作りはそうですよね🤔

副業で出会う皆さんには、断片的な情報のみで、やや混乱されている方も少なくないと感じています。

栽培方法をどうするかというのは、究極的にはやる人の価値観の問題となり、その是非を議論しても平行線を辿りがちです。

土作りも然り。でも、以下で挙げる5つのポイントを押さえれば、全体像をスッキリ整理して体系的に理解することができます。すると、自分の価値観に合う、理にかなった土作りができるんじゃないかと思います👍

ポイント❶ 様々な栽培方法を整理してみる

上の表は、日本の家庭菜園で行われている主な栽培方法(農法)をまとめてみたものです。

実際にはもっと多様だけれど、ざっくりと整理して理解するための表だということでご容赦ください🙇♂️

農薬、肥料、耕起の3点で比べています。慣行農法(栽培)・有機農法(〃)・自然農法(〃)の3つに大別しているけれど、それらの境界は曖昧だし、農業でいえば日本の生産高の9割以上は慣行農法であり、割合も反映していません。

一般的に、表の下へ行くほど野菜の収穫量やその安定性は落ちるとありますが、これも栽培技術によっては一概に言えなくなると思います。

ともあれ、自分がどんな栽培方法で家庭菜園をやりたいか、この表を参考に考えてみてください。特に、どんな土作りをしたいかについては「肥料」の列を見てください。

ポイント❷ 有機物が土を豊かにする

具体的な土作りの話の前に、その鍵となる「有機物」について触れます。

上の図のように、畑の土は固体・液体・気体の「土壌三相」からなっていて、固体の一部が有機物です。ちなみに有機物のうち、動植物の死骸や排泄物が発酵したものが、一般に「堆肥」と呼ばれています。

どんな農法であっても、良い土作りにはこの有機物が大切になります。

畑に堆肥などの有機物を入れると、土壌の①生物性、②化学性、③物理性が改善されるからです。それぞれについて見ていきます。

まず、⇑このように土の生物性が改善されます。

数も種類もたくさんの微生物がうじゃうじゃいるのが、良い土の条件なんですね😆

次に、⇑このように土の化学性が改善されます。

補足すると、野菜の根っこが土から吸収する養分のほとんどは、有機物ではなく無機物でして、微生物が有機物を無機物へと分解してくれています。

さらに、⇑このように土の物理性も改善されます。

いわゆる「ふかふかの土」になるんですね。排水性と保水性なんて矛盾しているようだけど、この絵で両立していることが分かります。

このように、畑に堆肥などの有機物を入れると、土が生物性、化学性、物理性のいずれの点でも良くなる。これこそが、土が肥えるということです。

去年の投稿でもっと詳しく書いているので、興味のある方はご覧下さい⇓

どんな農法でも、良い土作りには有機物が有用で、有機栽培はもちろんのこと、化学肥料を使う慣行栽培でも無肥料の自然栽培でも、堆肥などの有機物を土に入れることがあります。

どういうことか? 以下で具体的にお話しします。

ポイント❸ 「肥料」と「堆肥」を分けて考える

3つめのポイントは、畑の土に入れる資材の種類が多すぎて混乱するので、まずは広義の肥料を「肥料」と「堆肥」に分けて考えてみようという提案です。

肥料は、野菜の栄養となるものです。❷で触れた窒素N、リンP、カリウムKなどで、ピンポイントで野菜に効かせます。

これに対して堆肥は、どちらかというと土を良くするためのもので栄養分は少なく、❷でお話した有機物そのもの。畑の土全体に混ぜます。

肥料と堆肥のこの違い、ぜひ覚えておいてください😊

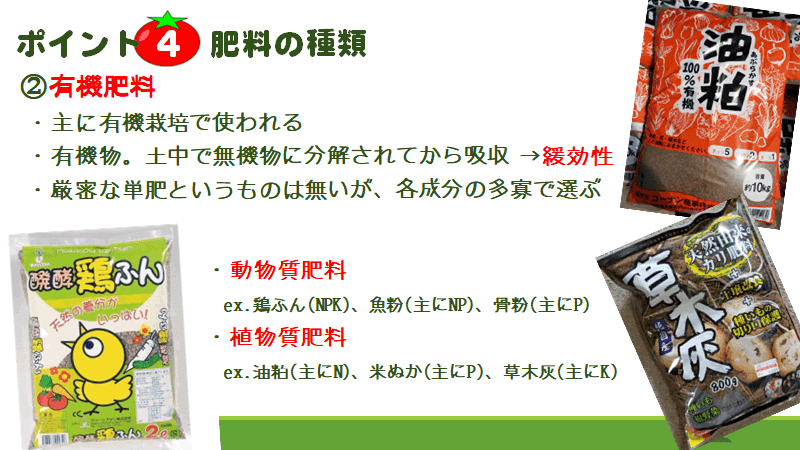

ポイント❹ 肥料の種類

まずは肥料の種類について見ていきます。

上のとおり化学肥料と有機肥料とに大別され、両者にはさらに色んな種類があります。

両者のメリット・デメリットというのは、化学肥料は作物の収量が多くて安定し、安価ですが、過剰施用や環境負荷の恐れがあること、有機肥料については環境への負荷が少なく土壌改良にもなるが、品質が不均等になりがちで高価であること、です。

化学肥料には、1成分だけの単肥と、2成分以上の複合肥料とがあります。ポピュラーな「化成肥料」は後者でして、袋に「8-8-8」とか書いてあるのはN・P・Kの成分量を表しています。

僕は化学肥料をほとんど使ったことがないのでよく分からず、簡単にしか触れていません🙇♂️

一方の有機肥料。文字どおり有機物であり、特徴は⇑このとおりです。

さらに動物質肥料(鶏ふん、魚粉、骨粉など)と植物質肥料(油かす、米ぬか、草木灰など)とに大別されます。

また、有機肥料にも複合肥料があって、「ぼかし肥」と呼ばれるものがそれです。

複数の有機物をブレンドしたもので、かつては主に自作されていましたが、最近では写真右の「有機100%肥料」のように、手軽に買えるようになりました。N・P・Kなどの成分量が明記されているのも便利です😊

ちなみに「有機配合肥料」というものもありますが、これは「化学肥料に有機肥料を配合したもの」なので要注意⚠

写真左は「米ぬか」。ホームセンター等の脇に立っているコイン精米に行けば、タダで入手できます。写真中央は「草木灰」。僕は畑で雑草などを集めて焼いて、自作しています。(※野焼きは地域によって規制に温度差あり)

このあたりは有機肥料ならでは、ですね🥰

以上の有機肥料は、主に有機栽培で使われていますが、自然栽培(無肥料)となると、これらの有機肥料も原則として使いません。

ポイント❺ 堆肥の種類

最後5つめのポイント、今度は堆肥の種類についてご説明します。

ここで少しだけ、おさらいをすると…

堆肥はすべて有機物であり(化学堆肥などというものはない)、落ち葉や動物のふんなどの有機物を発酵させたもの。土壌改良材であって栄養分は少ない。どんな農法でも、良い土作りには有機物(堆肥)が有用。

先ほど❹で、有機肥料には動物質と植物質があるとお話ししましたが、堆肥にも動物質堆肥(牛ふん、馬ふんなど)と植物質堆肥(バーク堆肥、腐葉土など)とがあります。

ちなみにこの区別は、動物質の肥料や堆肥、中でも鶏ふん・牛ふんなどの家畜ふんに、家畜に投与された化学物質の影響が残っている可能性を重視する立場にとっては、重要となります。

この場合、植物質の肥料や堆肥のみを使うことになります。

さらに、この植物質堆肥に準ずるものとして考えられる資材が、色々とあります。

「もみ殻」(写真右上)や「くん炭」は、粘土質の畑の水はけを改善するのに使われます。「緑肥」(写真左)は、様々な土壌改良の目的で栽培するもので、土にすき込みます。畑で刈った雑草や、収穫後に残った野菜くずなども堆肥にして使われます。

これらは全て、土壌改良のため畑の土に入れられる植物質の有機物であり、堆肥に準ずるものと捉えていいのではないでしょうか。

また、植物質の肥料と同様、刈り草や落ち葉、野菜くずなどの堆肥は、家庭菜園で手軽に自作できます。

このように考えると、無肥料の自然栽培も、必ずしも無堆肥ではないと言えます。

自然栽培は、土中の微生物の力を最大限活用しようとする栽培方法。特に土作りの初期には、堆肥(有機物)を入れて土壌改良を図ることもあります。

ただし、自然栽培はなるべくその畑にあるものを使う循環的な農法です。畑の刈り草や落ち葉、野菜くずなどを堆肥にして入れます。

まとめ 自分の栽培方法に合った肥料・堆肥を

以上の5つのポイントをまとめると…

そして、列挙した様々な肥料と堆肥を整理すると、下図のようになります。

ようやくこのお話のゴールにたどり着きました😅

図を見れば、自分の価値観に合った栽培方法(土作り)にとって、どんな肥料や堆肥が理にかなっているのかが分かると思います。

例えば慣行栽培ならば、主に①化学肥料と③堆肥を使うと思います。有機栽培ならば②有機肥料と③堆肥。自然栽培ならば①②は使わず、③の「植物質堆肥に準ずるもの」を循環的に利用します。

ちなみに現在の僕は、②の植物質肥料と③の植物質堆肥(とそれに準ずるもの)のみを使っています。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました🥰

あなたは家庭菜園でどんな土作りをしますか❓

《補記》

畑の土作りに使う資材としては、肥料や堆肥のほかに「石灰資材」というものがありますが、煩雑になるので触れませんでした。石灰資材についても、栽培方法によって種類を選択することができます。

さらに、土作りには資材の投入にとどまらず、耕うん、畝立て、溝切りなど物理的に手を加えることも重要ですが、またの機会に書きます。

🍅宣伝:はたすけっとAICHI(ケータの個人事業です)🍅