NHK大河「天と地と」の興奮再び: 長野県立歴史館で知る戦国武将たちの書状 (元教授、定年退職300日目)

初めての大河ドラマ「天と地と」が教えてくれた戦国の世界

私が初めて NHK 大河ドラマを観た作品は「天と地と」でした。1969 年の放送時、私は小学生の高学年であり、内容を完全に理解できていたかは定かではありませんが、日本にこんな世界があったのかと驚いた記憶が鮮明です。白黒からカラー放送に変わった最初の大河ドラマ作品で、高い視聴率を誇り、迫力のある合戦シーンは視聴者を引き込んでいました。冨田勲さんが手がけた音楽、特にシンセサイザーを使用したオープニングテーマは今もよく覚えています。

「天と地と」は戦国時代を舞台に、上杉謙信を主人公として、宿敵・武田信玄との川中島の戦いを中心に描いた作品です。家督を継いだ兄との確執や親族による反乱など、越後の武将たちの間で繰り広げられる権力闘争なども描かれていました。小学生だった私にとって、石坂浩二さんが演じる上杉謙信は非常に魅力的で、武田信玄との一騎打ちのシーンは、固唾を飲んで見守りました。また、両雄が駆使した戦略や高度な戦術の解説も、非常に興味深かったです。(タイトル写真、下写真もどうぞ:注1)

<追記> 「川中島の戦い」は 1553 年から 1564 年にかけ、北信濃の支配権を巡って5回にわたり繰り広げられた合戦の総称です。川中島は現在の長野市を流れる千曲川と犀川に挟まれた平坦な土地で、周囲を山々に囲まれた盆地です。当時は交通の要所として、戦略的にも重要な場所でもありました(下写真)。

「ザ・バックヤード: 知の迷宮の裏側探訪 長野県立歴史館」

川中島にほど近い千曲市に、長野県立歴史館があります。NHK 番組「ザ・バックヤード」で放送されていた「知の迷宮の裏側探訪 長野県立歴史館」という特集を視聴しました。番組の前半で紹介された「川中島の戦い」に関する戦国時代の古文書のコーナーが非常に興味深かったので、今回ご紹介します。

戦国の遺産を未来へ: 歴史館のバックヤード

この歴史館では、日本でも有数の規模となる 34 万点の古文書が保管されています。まず驚いたのがその保存方法です。銀行の金庫を彷彿とさせる厳重な書庫は、保安のためというよりも、湿気や温度を一定に保つための空気環境維持に重点が置かれており、外気が直接入らないように前室も設けられています。内部は、湿度の調整、防虫対策のため、床から天井、壁、書棚に至るまで全て杉材で造られていました。(下写真もどうぞ)

古文書から蘇る戦国武将たちの人間ドラマ

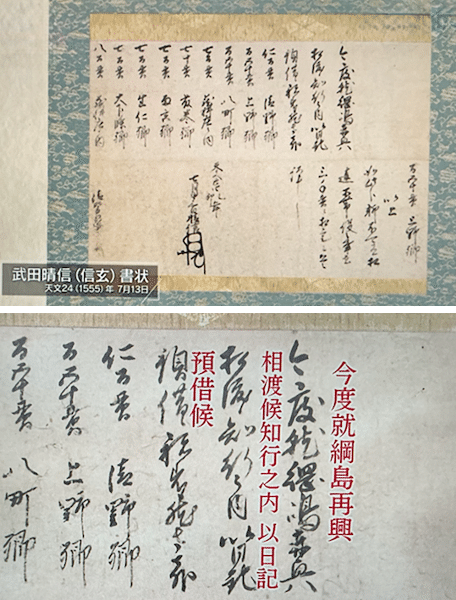

番組では、新たに見つかった「川中島の戦い」に関する古文書が紹介されました。それは信玄が家臣に送った書状で、川中島にある綱島の館(基地)の修繕費用を提供したことへの礼状でした。注目すべきはその日付で、川中島の2回目の戦いの1週間前のものでした。信玄の花押もあり、本人の直筆であることがわかります。(下写真もどうぞ)

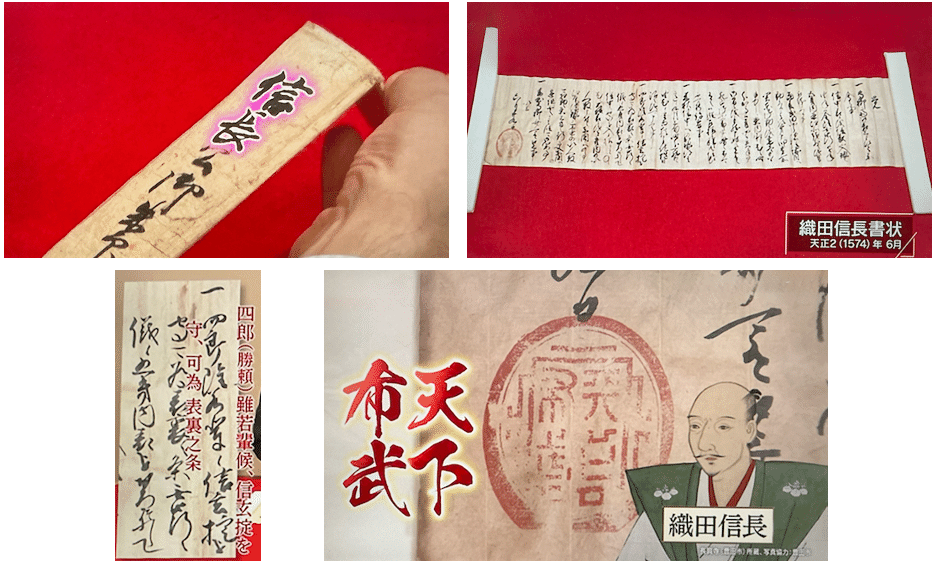

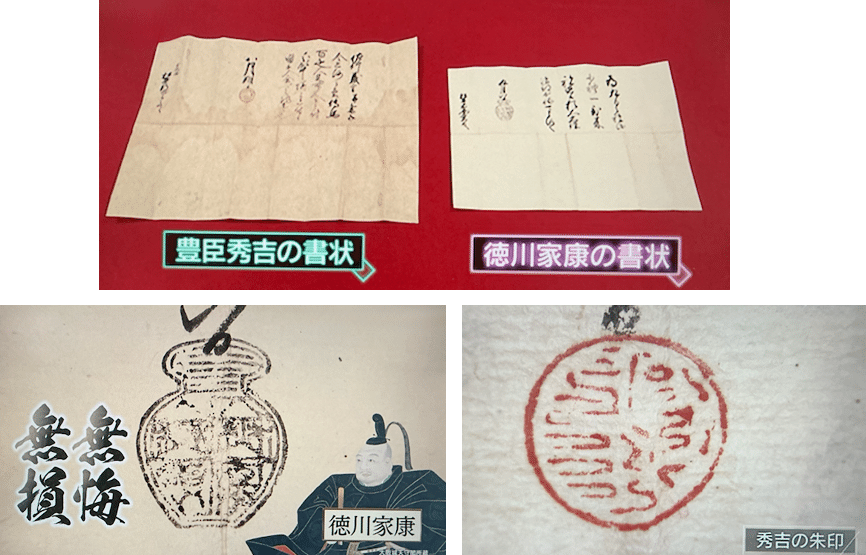

次に紹介されたのは、織田信長、徳川家康、豊臣秀吉の書状です。特に興味深かったのは、信長から上杉謙信に送られた書状です。これは信玄亡き後、武田勝頼が率いる最強の騎馬隊が織田軍の鉄砲隊によって破れた「長篠の戦い」の前に送られたものでした。信長が謙信に「勝頼は若輩だが、信玄の掟を守っているので侮れない」と伝えているのです。そして最後に、信長の朱印「天下布武」が押されていました。「天下を武力で平定する」という意味で、信長がキャッチフレーズのように用いていた言葉から、彼の強い意思が感じられます。(下写真もどうぞ)

一方、家康の印は壺の形をした黒印で、「無悔無損」と書かれており、「悔いのない行いをすれば、すべて利益がもたらされる」という意味だそうです。言葉を壺の中に込めているようで、家康らしい印象を受けます。秀吉の朱印は判読できないそうで、レポーターが「QR コードに似ていますね」と冗談を言っていました。

信州が育んだ歴史の宝庫

信州は関東と西国との境目に位置し、当時は周りに多くの有力大名が割拠していたため、その戦略的な重要性がうかがえます。そのため多くの古文書が残されていたのでしょうが、戦火を免れたのも大きな理由でしょう。バックヤードの番組の後半では、縄文時代の出土品の保管や保存処理についても解説されていました。1日かけて木片1つを洗浄するような大変な作業を通じて、未来に伝承する使命感が伝わってきました。

−−−−

注1:NHK番組「ザ・バックヤード: 知の迷宮の裏側探訪 長野県立歴史館」より