設計プロセスも世界最高?Co-Designによるデザインの民主化

ご存知の方も多い、フィンランドのヘルシンキ中央図書館「Oodi(オーディ)」。2019年に世界最高の図書館に選出され、今やヘルシンキの観光名所の一つになっています。私が初めて訪れたのが旅行でフィンランドに行った2019年で、アアルト大学に留学してからも月に何度も勉強をしに足を運んでいます。図書館らしからぬ?流線型の美しい外観や、3Dプリンタなどのモノづくり設備、ワークショップ機能が注目されていますが、私が特に魅力を感じるのはその「設計プロセス」です。前期に受講したた「Design for Social Change - Participation -」という授業では、このプロジェクトに関わったCo-Design専門のSampsa Hyysaloが執筆した論文を題材に議論を行いました。個人的にとても学びが多かったので、今回は外観からは見えないOodiの魅力について、私の視点を交えて紹介したいと思います。

※Oodiの外観の魅力はここでは割愛します。

1. Co-Designとは?

正式には「Collaborative design」と呼ばれるこの概念は、私が所属する「Collaborative and Industrial Design (CoID)」にも含まれる重要な考え方です。日本語では「コ・デザイン」や「協働デザイン」、「参加型デザイン」と訳されることがありますが、Sampsa Hyysaloらの文献(2016)によると、以下のように解説されています。

Collaborative designとは、ユーザーをデザインパートナーとして迎え、日常生活や仕事に基づく専門知識を活用して製品やサービスを協働で設計する方法です。ユーザーは必要な機能や使い方を決定し、デザイナーはコラボレーションの調整を担当します。モックアップやアイデアカードなどのツールを使用し、複数のユーザーグループの複雑なニーズに対応する新しい製品やサービスの開発に適しています。

従来のデザイナーがクライアントの指示を受けて形にする上下関係型の構図であるのに対し、Co-Designではデザイナー(Producer)とユーザー(User)がフラットな関係で協働し、具体的な設計を進めることが特徴です。このようなフラットな関係性は、北欧発祥の労働者運動(1970年代)にルーツがあるようで、いかにも北欧らしいなと個人的に思いました。

(Hyysalo & Johnson, 2024)

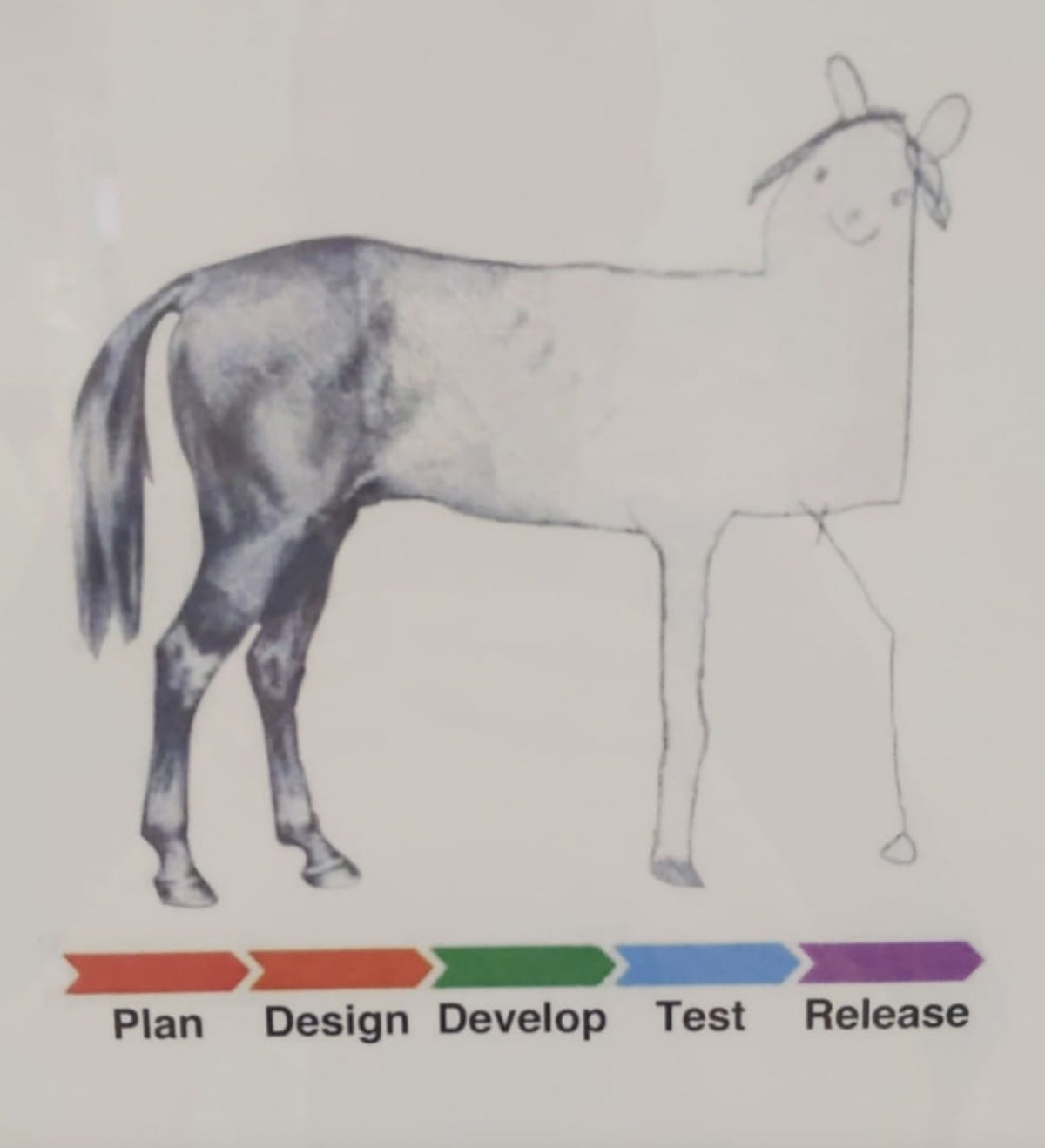

また、Co-Designの注意点として何度も登場してきたのがこの皮肉めいた謎の?動物。見た瞬間に意図がわかりました。Co-Designではデザイナーはユーザーとともに、プロジェクトの最初から最後までの設計を担当します。プロジェクトが終わっても、その価値観が自動運転していくことが重要であるため、作って終わりというよくあるデザイナーが関わるスキームには注意せよ、と言うメッセージをこの動物は伝えているように感じます(クラスで聞いているメンバーは皆頷いていた)。

2. 市民の創造性を集結させた設計プロセス

前置きが長くなりましたが授業で扱ったOodiの設計に関する論文はこちら。

「The work of democratized design in setting-up a hosted citizen-designer community」

(デザインの民主化による市民デザイナーのコミュニティ構築)※筆者和訳

ここで言う「市民デザイナー」とは、民間のデザイナーを指すのではなく、「誰もがデザイナーであり、社会を自らデザインする能力を持っている」(Manzini, 2015)という視点に基づき、「一般市民」が主役になります。デザイナーは形を作る主導者ではなく、市民の思いや創造性を引き出し、それを図書館設計に反映させる役割を担います。なぜなら図書館の主役は「市民」であり、命を吹き込みこれからも活気ある図書館であるために重要なのも「市民」であるためです。プロジェクトでは「Friends of the Central Library (FCL)」として応募者95人の中から意欲、想像力、年齢層、居住都市などを考慮して25人の市民が選出されました(ただ、応募段階で高等教育を受けた中年女性が多く、移民や若者が少ないという母数の偏りについても記載があった)。

勉強になった部分はたくさんありましたが、特に印象に残ったのは「Co-design activity」の取り組みです。最初はデザイナーの主な役割がワークショップを企画しファシリテーションをすることだと思っていた自分が恥ずかしいですが、それはほんの一部分。デザイナーは、市民に愛される図書館を目指して活動を細分化し、適切なツールやグループ、タイミングを選んでFCLを中心に多様なイベントを推進していきます。しかし、計画通りに進まないことや離脱者が出るフェーズもあり、柔軟に内容を調整しながら進めたとのこと。このような曖昧さを受け入れつつ最適解を導くプロセスは、デザインならではのスキルだと感じました。また、市民の創造性を引き出し、それをOodiの設計に反映させるという複雑な作業には、公共プロジェクトならではの社会的インパクトを強く感じます。

冒頭でも触れたように、ヘルシンキ中央図書館Oodiは2019年に世界最高の図書館に選出されました。建築の美しさが印象的でわかりやすい部分ですが、受賞時のOodiのディレクターだったAnna-Maria Soininvaaraは以下のようなコメントを残しています。

Oodiは、長期間にわたって市民と共に設計されました。建築コンペの基礎となるアイデアを市民から2,000件以上もいただきました。ALAアーキテクツは、市民が最も望んでいた要素をすべて取り入れた、素晴らしいユニークな建物を設計しました。市民はすぐにOodiを自分たちのものとして受け入れました。これは私たちの最大の成功です。公共図書館・オブ・ザ・イヤー賞の受賞は、世界もこれに注目していることを示しています。

プロジェクト期間は10年間にも及んだそうです。上記コメントにあるように「市民と共に作り、そして市民に自分のものとして受け入れられたのが最大の成功」と話しているのがとても感慨深いです。まさにCo-Designの模範のような取り組みだと思いました。Oodiの中央にある螺旋階段の内側にはプロジェクトに関わった市民など381名の名前が刻まれています。こういった粋の良さも、プロジェクトメンバーの温かさを表現しているように思います。

公共デザインの難しさは、ビジネスとは異なり、問題が明確でなく、多様な意見を持つ市民との曖昧な状況で最適解を導くことにあります。このような状況では、デザイナーがコラボレーターとして多くのステークホルダーと協力し課題を解決するCo-Designのアプローチが有効であることを、この事例を通じて学びました。

3. 公共のデザインを日本で実践するには

ヘルシンキ市は2016年に世界初の「CDO(チーフデザインオフィサー)」を設置し、市民のニーズを中心に据えた都市計画や公共サービスの戦略的デザインを推進して話題になりました。アアルト大学でもエスポー市と協働で行われる「Designing for Services」やフィンランド政府と連携して進める「Design for Government」など公共機関と共に課題解決を目指す授業が行われており、デザイン学生だけでなく、公共部門のスタッフのデザイン理解を深める機会が多くあります。実際CoID卒業生の15〜20%が公共セクターに就職しているようで、政策立案にデザインのマインドセットを活用していることを聞く機会もあり、日本とデザインの捉え方の違いを感じます。

一方、日本ではデジタル庁の中にUI/UXを担当する民間のデザイン実務者が参画しているものの、当たり前のようにデザイナーが公共プロジェクトに関わっている状況ではまだありません。「公共デザイン」と聞くと、公園の遊具であったり、公衆トイレであったり、モノや建築にフォーカスされることが多いように思います。日本で公共のデザインに携わる森一貴さんや川地真史さんのようなCoIDの先輩方の活動は貴重で、特に川地さんの著書「クリエイティブデモクラシー」は、これからの日本で公共のデザインを実践するための意義深い指南書となる一冊だと感じました。

この書籍の最後にあるエツィオ・マンズィーニへのメールインタビューでの以下の言葉が特に印象に残っています。

トップダウンの介入は、ボトムアップのイニシアチブを活性化させることに成功した場合にのみ機能する、という独特な特徴です。(中略)トップダウンの政策と分子的なイニシアチブの間の複雑な相互作用は、公共サービスの新しい考え方を示唆しています。サービスを提供するだけでなく、人々が協力することで新たな社会資源を生み出すのを助けることを目標とする、コラボラティブな公共サービスですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

References

Manzini, E. (2015). Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation. The MIT Press.

Hyysalo, S., Johnson, M. (2024). Making sense of methods and approaches to user involvement. The Design Journal.

Hyysalo, S., Jensen, T. E., & Oudshoorn, N. (2016). Introduction to the new production of users. In The new production of users: Changing innovation collectives and involvement strategies (pp. 1-15).

Hyysalo, S., Hyysalo, V., & Hakkarainen, L. (2019). The work of democratized design in setting-up a hosted citizen-designer community. International Journal of Design, 13(1), 69–82.