「この院生はノーベル賞を授かる」とアインシュタインが評した論文(1924年)その6

その5に続いてその6いきます。

「量子と気体分子運動論とフェルマーの原理」(Les quanta, la théorie cinétique des gaz et le principe de Fermat)

たった3ページですが、ものすごいことをぶちかましてきます。

冒頭からプランク(プランク定数のあのプランク)、それにヴァルター・ネルンストの研究について言及してきます。

ネルンストについて私がこの「原論文読んでまえ」シリーズで触れるの今回が初かな。物質は絶対零度に近づくとエントロピーが急速にゼロに近づいていくという説を提唱し、当初は理解者がいなかったのだけどそこにアルベルト・アインシュタインが例の光量子説の研究の続きでエントロピーについてざん新な説を唱え(1907年)これがネルンストの絶対零度説をうまく説明するものだったので、ネルやん感涙。

1910年にはアルくんに会いに自らチューリッヒまで出向き、翌1911年の第一回ソルヴェイ会議で「彼のこの説は私の説の傍証となるものである」と(自分のほうが先に提唱したんやーとさりげなくアピールしつつ)宣言。要するに後に「熱力学の第三法則」と呼ばれることとなる説の提唱者というわけですネルやん。

当時のヨーロッパ物理学界最高知性の勢揃い

ここで時計の針を1923年に戻す(進める)とします。ルイくんの同年第三論文の冒頭で、プランクとネルンストの両巨頭の名が、以下の赤でマークした部分、つまり論文冒頭でどかーんとぶちかまされるわけです。

どうしてかというと…

この二人の研究は、化学反応をエントロピーの考え方で説明するものでした。そのためには、気体分子運動を量子の考え方で説明できるようにしないといけないということで、この二人はその方向に研究を進めていました。

そのことに最初に触れて、続いてルイくんは、光子の研究もまた気体分子運動論のアナロジーによって発展したことを(行間で)述べて、そして例の「位相波」について語りだします。

移動する物体(彼は「粒子」と呼んでいますが光量子をイメージしているようです)の位相と、この粒子の運動に伴って生ずる「位相波」は、同じ位相であるとします。前回の論文の内容ですね。波と波がうまくシンクロするイメージ。でもって双方が同じ位相を保つからには、そうなるよう「位相波」ができている、いいかえれば粒子の運動速度に沿って「位相波」の振動数と伝播速度が変わるようにできている…

わけわかんないですかそうですか。これってもっとシンプルに言いかえると「位相波の生じていく線は、力学的に説明される軌道と同じものである」ということです。

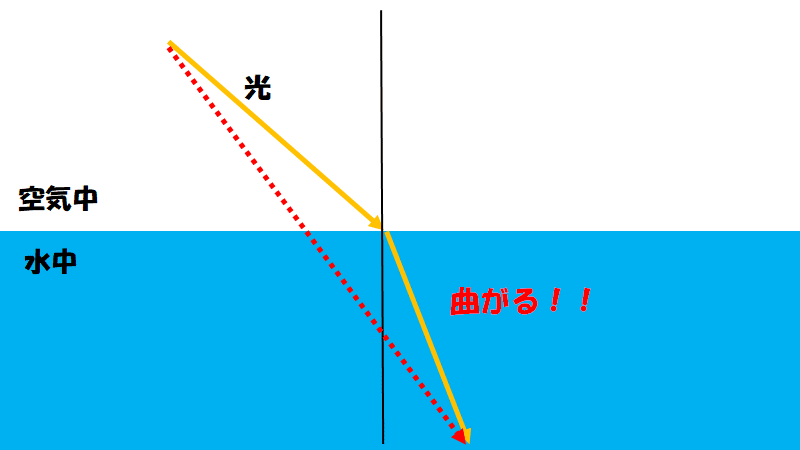

「よけいわけわかんなーい」といちゃもんをつけられることをルイくんも見越してか、ここでフェルマーの原理について言及してきます。下の図を見て「あああれか」と思い出してください。

光は水中では少し遅くなるぶん光路が折れ曲がる…

すなわち「光は、もっとも時間のかからない道のりを進む」と言いかえればわかってもらえるでしょうか。本当はテーリューテンがどうたらこーたらと言わないと赤点にされてしまうのですが今はわかりやすさ優先で説明しています。

光は波であると同時に粒子(アインシュタインがいうところの光量子、後に「光子」の呼び名がスタンダードになっていきます)というわけのわからない事態を、このフェルマーの原理を例証にルイくんは「位相波」説で説明しにかかります。

光子(ルイくんは「光の原子」と同論文で呼んでいますがここでは「光子」としておきます)は超高速で運動する際に「位相波」を生じ、またこの「位相波」と位相を同じくするような運動軌道しか光子は描かない、それが光の軌道がこんな風にひとつに絞られる理由である、と。

ここから先は私なりにかみ砕いた説明です。モーターボートの航走波はわかりますね? 以下の画像みたいなの。

ボートの波は進行方向の後ろに生じるのですが、「位相波」はボートの進行方向の「前」にも進んでいくのが違いです。

もうひとつボート波と違うのは、ボートは自由意志で駆けていって、それに沿って波が後ろに生じていくのに対し、「位相波」はボートならぬ光子の航路にそって、その前後に波うちながら、光子のかじ取りを制限するのです。「そっちに舵きったらいかんよ」「おっ水質が少し変わってきたから左に舵きってちょ」と波のほうがボートの航路を左右するのです。

以上の説明は、繰り返しますが私が皆さんのためにひねりだした比喩的説明です。光が水中で遅くなってどうたらこうたらの話も、私が用意したものです。そもそもルイくんのこの論文は、ご覧のように図表は一切ないのです。たぶんこんな絵が彼の頭のなかにはあったんでないかなーと私が想像しつつ、モーターボートの航走波がスーパーサイヤ人になったがごときイメージを、皆さんには私から提示したのです。

要は光子が跳んでいくとき、跳んでいくのと同じ方向の前後に「位相波」が生じ、すると今度はその波によって光子の跳んでく軌道が定まると、そういうことです。

ううう、もう全然ドラゴンボールの設定と違うんだけど、そういう絵を思い描いてやってください。

それにしてもですね鳥山…ではなくてド・ブロイ先生、あなたのこの一連の論文、当時どのくらい反響がおありでしたか?

「ぜーんぜん」

やっぱりね。翌1924年の博士論文が、アインシュタインの目に留まって「こいつ博士号よりノーベル賞に値する」とコメントして、さらに同年暮れの論文中で「ド・ブロイの研究によると」と言及してからですもんねあなたのキレッキレに前衛な御説が、ゲッチンゲン一派のあいだで真剣に検討されるようになるのは。