図工のめあてとふりかえり

授業のなかで、大切だと言われる「めあて」と「ふりかえり」

ぼくはいろいろ考えた結果、ちょっとだけ特殊な形でおこなっているので、少しご紹介。

めあて

ぼくは、こちらの記事でも書きましたが、黒板には、いわゆる「めあて」ではなく、成績に整合した3つの視点を書いています。

例えば

電動糸ノコギリを扱った題材では、

・知識技能:電動糸ノコギリの安全な扱い方を知り、それをいかして、作品を作る

・思考判断表現:無作為に切った形から、作りたいものをイメージして、組み合わせ方を考える

・学びに向かう人間性:安全第一。何度も試したり、よりよく仕上げる。

と言った形です。

では、めあてはどうするのか、というと、子供自身が決めます。

上記の成績3視点をもとに、自分で考えて書くように伝えています。

上記の中から、一つを選ぶ子もいるし、

3視点を上手にまとめて書く子もいます。

全然上記の言葉を使わない子もいれば、

完成させる!など、簡潔な言葉で書く子もいます。

色々な言葉がありますが、ぼくが大事にしていることは、子供自身がめあてを考える、ということ。

そのめあてのレベルは問いません。

常々、自己表現である図工では、子供に能動的であってほしいと思います。

教員側が、レベルやクオリティの高いめあてを設定しても、図工が苦手な子はめあてを見た段階でやりたくなくなってしまう、と感じていて、

どんなにレベルが低くても、逆にどんなにレベルが高くても、その子自身に合っているめあてが、自己表現アウトプット活動には合っているのではないか、とこのような形になりました。

また、この3観点は、授業のときだけでなく、作品を掲示物として貼り出すときにも使っていて、他の教員や保護者がみたときに、「こんな部分を意識しているのか」ということを伝えるようにしています。(実際に見ているかは微妙ですが。。)

ふりかえり

そして、ふりかえり。

「今日のできた、わかった」という簡単な視点を示しています。

この意図を説明します。

まず、どんなにできなかったとしても、全く進まない子供はほとんどいません。また作品としては進んでいなくても、考えることのできた子供はいるはずです。

そうなったときに、「完成しなかった」と「予定まではいかなかったけど○○までできた」だと、同じ事実を書いているとしても、ポジティブさが変わってきます。

少し大きな話になりますが、現代の日本では子供も大人も自己肯定が下手だというニュースや報告があがってくることが増えました。

そんな世の中で、少しでも自分を肯定的に捉えられるような練習になれば、と思い、この「今日のできた、わかった」の視点を設けました。

そして、

めあては子供が自分で決めたているので、こちらが何も言わなくても、勝手にめあてと整合性のとれたふりかえりが書かれることが多いと感じています。

整合性のとれない文言の子供も、個別で声をかけたり、具体的なふりかえりができている文言を全体に向けて伝えることで、改善がみられました。

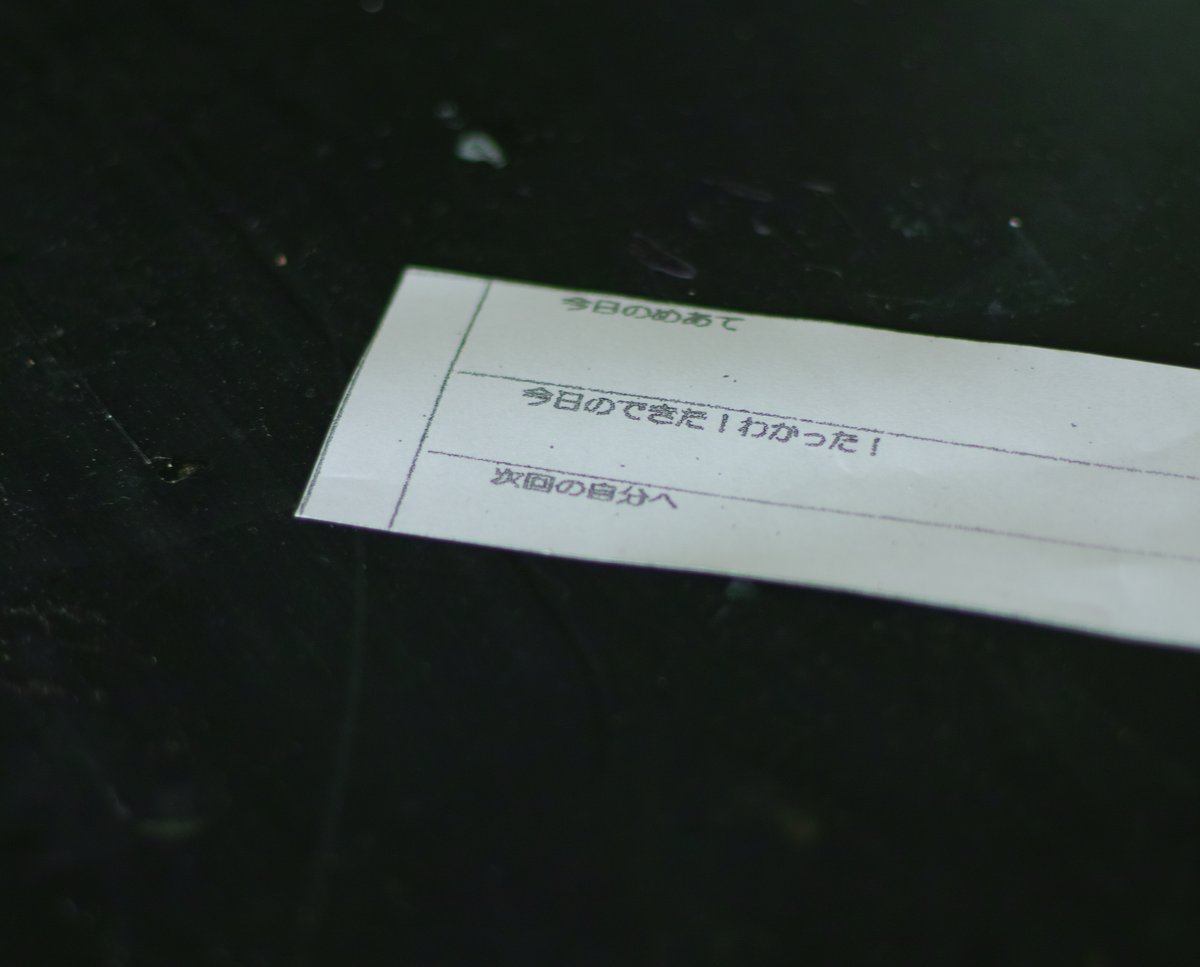

そして、このめあてとふりかえりは、1枚のカードに書いていきます。

毎時間書いて、そのカードに貼りためていくことで、自分の1年のがんばりや、できたことが増えていく様子を、視覚的に実感できるようにしていきます。

このように、「めあて」と「ふりかえり」を実行しています。

子供も1年間行っていると、慣れていきます。

できないからやめるのではなく、継続することでつく力を信じて。