超動くマンカラ(11)~2次元マンカラは、いつ生まれた?(その1の補足(+β))

前回のnoteはこちら。

前々回の記事の訂正と補足でした。

今回は、さらにまた補足「スタッキング」について書きます。

スタッキングを使用した最初期のボードゲーム

前回の記事を書いた前後に、Kanare_Abstractさんが興味深い記事を書きました。

この中で紹介されている、アブストラクトゲームの1つに、目がいきました。

1930年に発表された『Tricolor』です。

全く知らず、お初です。

前々回紹介した『Intermedium』が1977年ですので、40年以上も前のゲームです。

このゲームにはスタッキングのルールがあります。

さらに、Boardgamegeekでの説明には、面白い情報が書かれていました。

【Descriptionより引用】

It is one of the oldest stacking games (older are just Tower of Hanoi, Lasca and Bashni).

【翻訳】

これは最も古いスタッキングゲームの1つです(古いのはハノイの塔、ラスカ、バシュニだけです)。

意外にも、最初期のスタッキングを含んだゲームがわかってしまいました。

◆『Tower Of Hanoi(ハノイの塔)』

このゲームは、Boardgamegeekには登録されておりませんので、Wikipediaをごらんください。

『ハノイの塔』は、フランスの数学者エドゥアール・リュカさんが考え、1883年にゲームを販売しました。

ゲームというかパズル(ソリティア)として扱われています。

ちなみに、リュカさんは「超動くマンカラ」の番外編「マンカラ一人勝ち問題」でも、非常に深く関わりのあるナイスガイです。

もう1つの追加情報。

「ハノイの塔」をベースにしたアブストラクトゲーム『Varanasi(バラナシ)』もあります。

中島雅弘さんが考案したゲームで、Nestorgamesでも販売していました。

◆『Laska(ラスカ)』

1911年に、チェスの世界チャンピオンでもあったEmanuel Lasker(エマニュエル・ラスカー)さんが、考案したボードゲームです。

Nestorgamesでも販売していました。

このゲームのベース、インスパイアの元になったのが『Bashni(バシュニ)』になります。

◆『Bashni(バシュニ)』

1885年以前に、すでにロシアで遊ばれていたと思われます。

『バシュニ』については、以前記事にしたことのある「Abstract Game」で、紹介だけでなく手筋研究も含めて数号(1、3、7、9、11、15、16号)にわたり書かれています。

あ、『ラスカ』も11号でかかれています。

さらに元祖のボードゲーム?

どうやら、スタッキングは19世紀ごろに生まれたゲームメカ二クスではないかと思われます。

…いや、すみません。

私、そう思ってないのです。

もっとさかのぼってしまいます。

しかも、古典も古典、伝統も伝統のスタンダードボードゲームです。

日本人も世界チャンピオンになったことのあるゲーム、

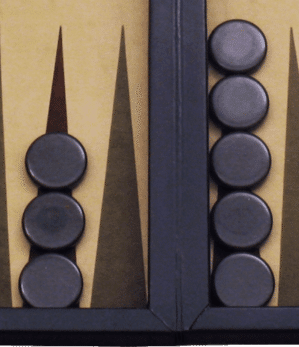

バックギャモンです。

いやいやいや、まてまてまて。

コマを積み重ねていないじゃないか。

ごもっともです。

しかしですね、ゲーム盤を垂直に立ててみましょう。

ほらね、平らに積み重なっているでしょ。

バックギャモンのマスは、コマを複数置くデザインとなっているので、物理的に上下に置いていないだけで、ルールとしてはスタッキングとして十分に扱える、と考えました。

バックギャモンのルールを確認すると、

・敵のコマ1個だけのマス:

自分のコマを同じマスに入ることができて、敵のコマを盤外から追い出す(キャプチャー)ことができる(非防御状態と攻撃)。

・敵のコマ2個以上のマス:

自分のコマを同じマスに入ることができない(防御状態)。

と、マスの中のコマの個数でルールが変わってきます。

これは、スタッキングのメカニクスと同様の扱いです。

バックギャモンの攻撃・防御ルールを活かしたボードゲームも、たくさんあります。

アブストラクトゲームの1例として、Nestorgamesでも販売されていた『Murus Gallicus(ミュルス・ガリカス)』です。

『FILLIT(フィリット)』を考案したラディアスリーの、アブストラクトゲーム紹介動画『アブな世界』でも取り上げています。

アブストラクトゲーム以外でも、バックギャモンぽいものがあります。

その1例が『Qwixx Duel(クウィックス・デュエル)』です。

ベースとなったのは、ロール・アンド・ライトの『Qwixx(クウィックス)』

です。

『クウィックス・デュエル』は、紙をペンではなく、ゲーム盤とコマをつかいますが、コマの置き方と攻撃・防御はバックギャモンのルールを上手にあしらっています。

そういえば、この記事の数日前に、テンデイズゲームズのタナカマさんがこんなツイートをしていましたね。

完全に見過ごしていたけど、クイックスデュエル、ダイスゲームだけどちゃんと二人用ならではの押し引きがあって面白い!最高に好み。 pic.twitter.com/Enxvb8Gqkk

— タナカ マコト (@tanakama) June 27, 2022

完全に見過ごしていたけど、クイックスデュエル、ダイスゲームだけどちゃんと二人用ならではの押し引きがあって面白い!最高に好み。

締め

ということで、補足の+β……って、これ補足?でした。

次回はちゃんと本編に戻る予定ですが、書いているひとがちゃんとしていないので、本当に予定です。

では。