とんでもないキャラを生み出してしまった奇跡の作品!「三つ目がとおる」

今回は

二重人格ツンデレオカルトの傑作「三つ目がとおる」をご紹介いたします。

手塚治虫後期の代表作にして

スランプからの完全復活を決定づけた大ヒット痛快作。

和登さんという手塚キャラの中でも屈指のエロスキャラまで生み出した名作を解説していきますのでぜひ最後までご覧ください。

概要

本作は1975年から「週刊少年マガジン」にて連載された作品であります。

最初は1974年7月に読み切りを開始。

ほぼ1ヶ月に1話のペースで読み切りが6回掲載され、第7話から毎週連載として掲載されました。

あらすじは

いつもいじめられている冴えない中学生「写楽保介」

その正体は古代に高度な文明を誇りながらも滅んだ三つ目族の末裔でした。

額に大きな絆創膏を貼っておりこれは恐ろしい超能力を封印するためで

ひとたび絆創膏が剥がれると第三の目が出現し一気に超人的な力を発揮します。相棒の美少女「和登さん」と共に古代史にまつわる難事件に立ち向かうミステリータッチのSF作が本編の大枠になっております。

本作は一言、めちゃくちゃ手塚治虫らしい作品になっています。

手塚治虫たるエッセンスがこれでもかと注がれ先生自身も相当にノって描いていたというのが分かるくらい手塚治虫らしい作品であります。

その要素をズラリと紹介していきますね。

二重人格

まずは何と言っても「二重人格」でしょう。

手塚先生は手塚史上最高のキャラクター「アトム」を生み出した際に

絶対的な善や正義を描くというものに悩まされてきました。

完璧な正義を嫌う手塚先生にとって国民的ヒーローになったアトムでは悪を描くことができなくなっていました。

戦争経験者である手塚先生は勧善懲悪という物語はあり得ないと思っている派で、どうしても悪の部分を描きたかったのです。

そこで悪を描きたくて抑えきれなくなり手塚先生は「アトム二世」という「ちょっと悪い人間くさいアトム」を描いたところ読者からボコボコに批判されるという苦い経験をし、

以降このモヤモヤをずっと抱えることになります。

これはアトム以降、積極的に悪を描いていたことでも証明されていますし青年誌に移ってからはその流れが顕著に出ています。

青年誌では発散できた悪も「少年マガジン」は少年誌ですから

おいそれと悪は描けません。

これでは、またアトムの二の舞になってしまう。

…とそこで捻り出たアイデアが「二重人格」。

ここでアトムで孕んでいたパラドックス、

自己矛盾を正当化させた素晴らしい設定が炸裂します。

これにより悪魔的な人格に豹変するという極端な悪を描く事に成功し

写楽というキャラクターは

手塚史上でもこれまでにない暴走を見せることになります。

この悪の設定について晩年の講演会にて興味深いコメントをしております。

「負のエネルギーが強くてマイナスの存在に至るまでのその過程のメタモルフォーゼといいますか変革ですね、

これに興味を持っています、人間でいうと煩悩にあたるんです

煩悩の権化みたいな人間というのが私は大好きです」

自身が煩悩と変身に憑りつかれていると言うように

これらを正当化させる設定が「二重人格」設定です。

元々この「二重人格」設定はまさに手塚治虫らしい設定であり過去にも

リボンの騎士やバンパイア、MWなどでも採用している大好物の設定です。

少女漫画の原点!リボンの騎士

手塚治虫史上最凶悪役登場!「バンパイヤ」

同性愛の問題作!エログロサイコサスペンスの傑作「MW」

そして今回はその設定に「幼稚さと無邪気さ」を付け加えたので

残虐性との振り幅がとんでもなくエグいことになりました(笑)

なのでそれをセーブする存在として、

ちょいエロ姉さんを配置したところ火に油を注ぐ形でさらに爆裂

凄まじいコンビが誕生してしまい

もはや少年誌においての無敵モードに突入しました。

この和登さん

みなさんご存じのようにとってもヤバい設定で

美人で、喧嘩も強くて面倒見がいい。(一人称もボクっ娘)

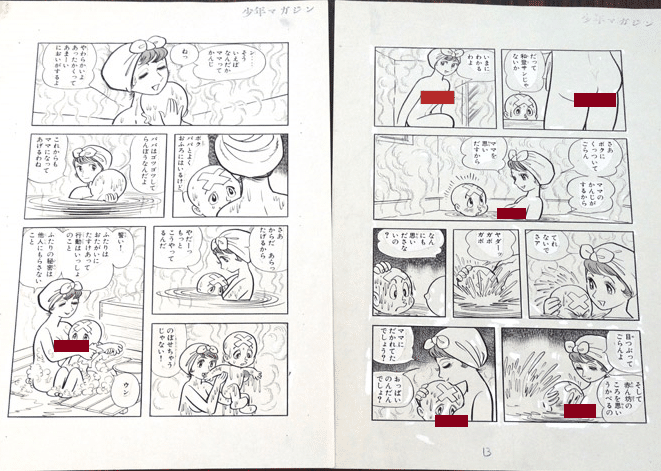

風呂嫌いの写楽を、よくお風呂に入れてあげますし、一緒にも入ります。

もう一人で洗えないの?

なんて言いつつ恥ずかしがりながらも、

写楽の大事なところを洗ってあげたり

純粋な男子読者層を一網打尽にしてしまうほどの破壊力を放っています。

悪魔的な人格を持つ一方で幼児性を秘めたエロスなんてマンガ

これまで見た事ありません。

どうゆうことコレ…。

このツンデレ加減と多重的な2人の関係性はマジでビビります。

間違いなく日本漫画史に残るコンビネーションであり

事実多くの男の子たちがこの設定の虜になったのは言うまでもありません。

捨て子

続いての手塚治虫らしさは「捨て子」設定です

「トリトン」、「ピノコ」、「どろろ」あたりがそれに該当しますが

写楽も「捨て子」設定です。

しかも今回はその捨て子の母性として和登さんが存在していますから

(またしても登場)

これまでのどこか淋しさを背負っている手塚キャラとは一線を画します。

母性だけど同級生。

とても同級生とは思えない歪な関係性は異常なほど読者の心をくすぐりました。とにかくシャーロックホームズとワトソンの盟友関係を男女のカップリングにした時点で設定勝ち確定です。

ド変態の手塚治虫らしい設定にひれ伏すしかありません。

ミキシング

続いては

当時のトレンドを網羅した「ミキシング」です。

超常現象、オカルト、、SF、考古学ブームと当時の流行を全部鍋に突っ込んだような、ちゃんこ鍋設定なのですが、

これが信じられないくらいに上手くマッチングしています。

これぞまさに手塚治虫でしかできない上級サンプリング技術だと思いますし

手塚治虫らしいサンプリングとも言えます。

当時の流行を追いつつそれを手塚色に染めて作品に落とし込む。

簡単そうに見えてこれは相当な技術を要します。

単なる「サンプリング」ならいざ知らずこれを週刊連載に耐えうるネタに仕上げなければいけないというのは、あらゆる事柄に精通していないとできない芸当で、改めて手塚治虫の博識ぶりには驚かされます。

「酒船石奇談」の編では「火の鳥ヤマト編」と同じ奈良県明日香村が舞台として出てくるのですがこれは手塚先生が中学時代に散策していた大好きな遺跡です。好きだった遺跡巡りと流行のオカルトをミックスさせ、それを考古学的アプローチに変換しているって凄くないですか。

とにかくごった煮でエピソードを作っていく事を得意としていますが

これは落語好きだった手塚治虫らしい芸当と言えるでしょう。

あらゆる事象が手塚先生の中で一度サンプリングされて

新しいものを生み出してゆく。無尽蔵に生まれてくるアイデアは間違いなくこのサンプリング技術に裏打ちされたものであると思います。

絵のタッチ

続いての手塚治虫らしさは「絵のタッチ」です。

本作の前に連載した「ブラックジャック」では青年向けに対してのアプローチでしたが本作は原点である少年向けマンガで臨み完全復活した意義は非常に大きいです。

マガジンは最初「ブラックジャック」のような劇画調での連載依頼をしましたが手塚先生が出した結論はその逆、あえて従来の少年誌タッチで望むという返答でした。これにはマガジン側も難色を示しましたが普通に考えればこの反応は当たり前と言えるでしょう。

なぜなら時代は劇画ブームで少年誌タッチのマンガなんて時代遅れと言われていましたから編集部が「ブラックジャック」での成功路線を期待するのも無理はありません。

しかし当時の「週刊少年マガジン」の連載陣を見渡すとほぼすべての作品が劇画調で、梶原一騎作がなんと三作も入っているという異常事態に気づきます。

確かにこれはあまりにも偏りすぎている。

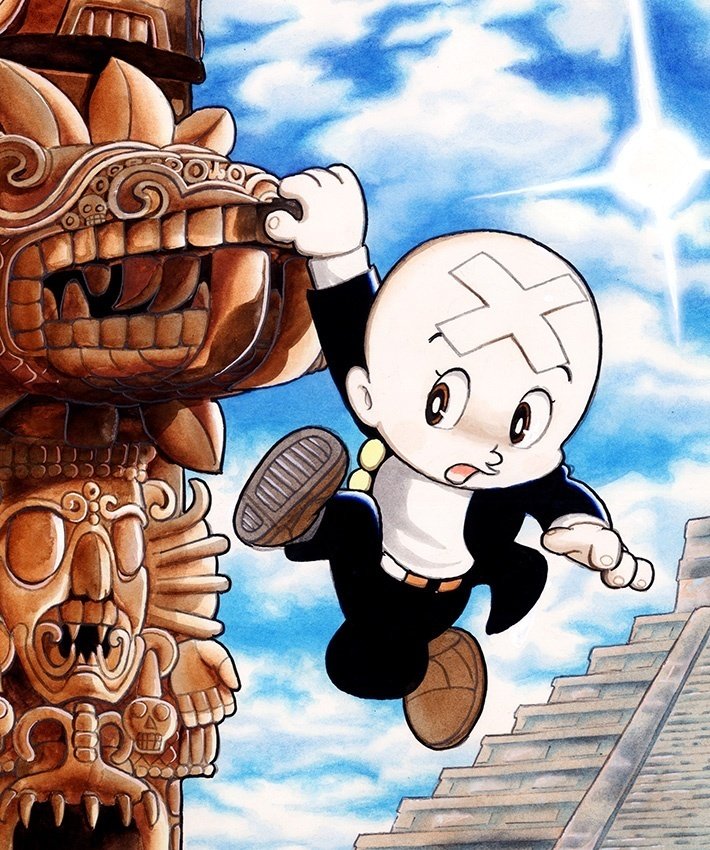

これは今後ある程度の揺り戻しが来ると想定し劇画時代には絶対にあり得ない三頭身で臨んだところかえってそれが新鮮で目立つ存在になりブレイクになりました。

しかも登場人物は楽しく可愛くポップながら、背景や造形はリアルというハイブリッド型という新様式を採用します。

いわゆる「まんが道」方式です。

こうして今でいう当たり前の写実描写がこの辺りから完成形に向かっていき以後、ユーモアやギャグ志向のマンガも増えるようになり時代の流れも大きく変わっていくことになります。

この可愛いキャラの台頭は、かつての手塚ファンを呼び戻すとともに、新たなファン層も獲得していきます。

特に女性ファンが急増しました。

その理由として、これまでキャラクターに「○○くん」と呼ぶ風潮はあまりなかったそうですが「写楽くん」「三つ目くん」辺りからキャラクターを「くん」付けする流れが生まれたのではと言われています。

真意のほどは定かではありませんのであしからず…。

まとめ

このように「三つ目がとおる」は数々の成功要素と時代の流れに乗ってヒットした作品であったことがお分かりいただけたかと思います。劇画人気とスポ根ブームに加えて虫プロ倒産などまさに踏んだり蹴ったりからの復活劇!

これが奇跡の完全復活を遂げた「三つ目がとおる」の特徴であります。

ちなみに意外にも

アニメ版「三つ目がとおる」は手塚先生の死後に企画されました。

人気作だったにも関わらず生前にアニメ化されていないのは非常に珍しい作品と言えます。

死後の翌年、1990年よりアニメ放映が開始され

実際のターゲット層より低い年齢層に向けて制作されたので古代遺跡への知識や写楽の残虐性、和登さんのお色気などすべてセーブされた設定になっています。

なので原作を知っている方が見ると「あれ?」って拍子抜けするかもしれませんのでお気を付けください。(ターゲット層への変更とはいえ作品の設定を覆してしまうほどの変更は如何なものなんでしょうか…。もしかしてそれが手塚先生存命中にアニメ化されなかった原因なのかもと思ってしまいます)

それでは最後に

『三つ目がとおる《オリジナル版》大全集』のご紹介をしておきます。

ご存じのように手塚先生は単行本にするときに、ページをカットしたりコマを切り貼りするなどして連載時とは全く別物といっていいほど作品を作り変えてしまう作家で有名です。

『三つ目がとおる』ではその傾向が顕著だったらしく、

エピソードがごっそり削られていたり順番があべこべになったり、はたまた別のページのコマを持ってきて切り貼りしていたなど、とんでもないことになっていたそうです。

そしてこれらを、なんと手作業で並び替えて復元しようじゃないかと企画されたのが『《オリジナル版》大全集』であります。

この復元には手塚作品の復元を何度も行ってきたプロですら厄介と語るほど複雑化しておりその作業は難解を極めたそうです。

それでもファンの「オリジナルが見たい」との要望に応えるためついに長年ベールに包まれていた全貌が姿を現しました。

実に“幻”の未収録ページを全8巻累計で200ページ以上も初収録!

もちろん全話、雑誌連載時のままのスタイルで初刊行実現した大全集です。

未収録の中にはあの伝説の未公開シーンも当然あります。

「あとで、おかあさんになってあげるから」って言う和登さんに、

「いまじゃなきゃいやだ」ってゴネる写楽。

和登さんが顔を赤らめながら、無言でスウェットの上着をたくし上げる…。

写楽が胸に吸い付いていると、

和登さんが「キミって、あんがいいやらしいのね」って言うあの名シーン

他にも一緒にお風呂に入るシーンなど

見たこともない珍しいシーンが、30数ページ以上も初収録されています。

(全部エロいやつやないかい)

そのほか本編のこだわりはハンパなく

画質維持の観点から現存する未収録の生原稿から復刻していますので

画質が過去最高クラスの出来になっております。

…というのも連載された当時(1970年台)は石油ショックの影響でどの出版社も大幅に紙の質を落していたのでこの時代に出たマンガ雑誌は、どこの出版社も紙の質が良くありませんでした。

なので誌面からの複刻だと裏写りがきつくて復刻には向いていません。

このため最高品質へのこだわりのために費用もかさみますがわざわざ原画からの復刻になっているのです。(こだわりがスゲー)

これもすべて「手塚先生の流麗なペンタッチを活かす」という理念から来ているものであり、このことを最優先に考え制作されている企画と言えます。単なる復刻ではなく製作者の思いが結集したスペシャルなオリジナル版ぜひお手に取ってみてください。

最後に「三つ目がとおる ミッシング・ピーシズ」もご紹介しておきます。

未発表原稿など50点余りの新原稿を収録した作品集が2024年7月10日頃に発売になります。

雑誌掲載オリジナル版を中心に単行本初収録の未発表素材が多数掲載され

修正前と修正後の原稿が並んで掲載されることで読み比べができるコンテンツと、さらには新発見のおよそ60枚におよぶネームやキャラクタースケッチも掲載ということでファンなら是非手に入れたいアイテムです。

こちらも併せてチェックしてみてください。

ではでは!