「出会い」は偏見を乗り越えることができる

1 偏見

かたよった見方・考え方。ある集団や個人に対して、客観的な根拠なしにいだかれる非好意的な先入観や判断。「—を持つ」「人種的—」

2 なぜ子どもたちは偏見をもつのか

理由は2つ考えられます。

1つは、その子の家庭環境です。

例えば、テレビ番組を視聴していて、黒人の芸人が出ていたとします。このとき、下のようにその人を一個人として「見る」ような家庭環境(他者に対する親の「見方」)であれば、偏見をもちにくい。

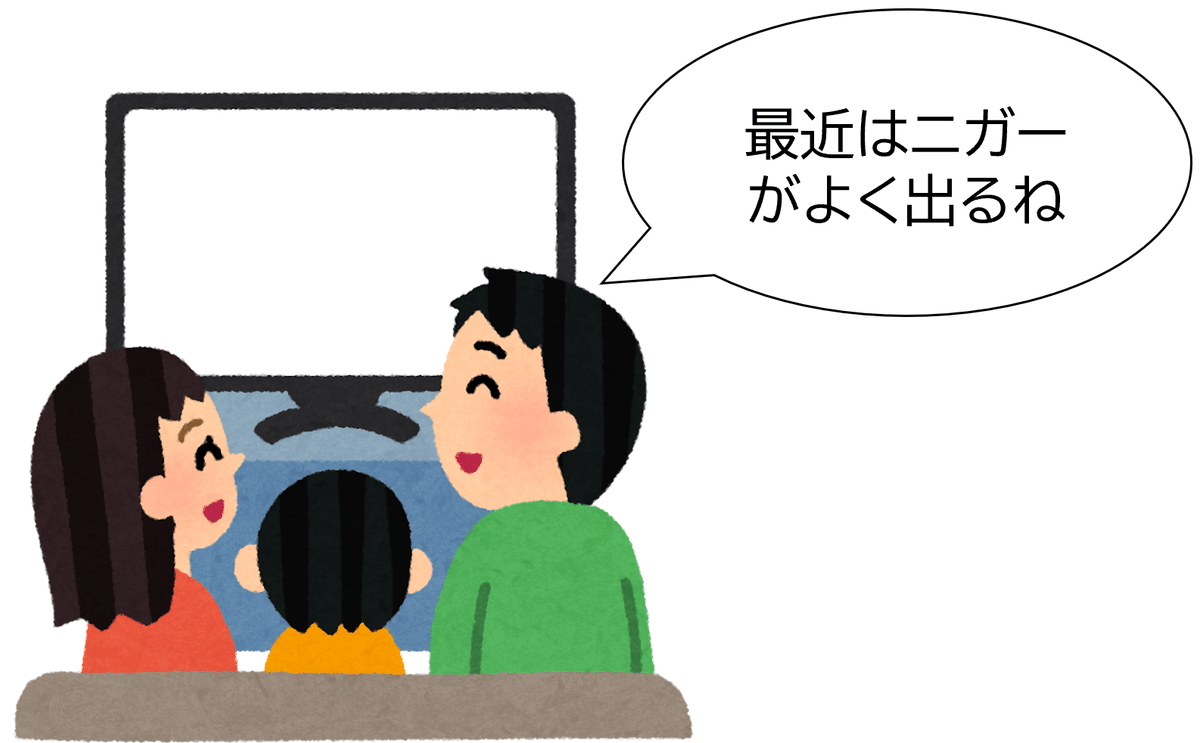

しかし、出演している黒人の芸人を観て、こんな発言をしていたら?

このような発言をしている親に差別してやろう、という意識はないかもしれません。しかし、その言葉は特定の人たち(少数者の場合が多い)を排除しようとする思想から生まれたものです。このような家庭環境にいると、偏見をもってしまうでしょう。

もう一つの理由は、学校の人権に関する授業の在り方です。

例えば性の多様性について授業をしたとします。そのとき、性的少数者の「辛さ」や「生きづらさ」にフォーカスせざるを得ません。でも、そうすると子どもたちは、「可哀そう」「辛そう」な人たちと認識します。そして、「助けてあげる」という想いをもつでしょう。「~してあげる」という想いをもたせることが授業のねらいではありませんが、結果的にそうなってしまって、偏見をもたせてしまっています。

3 偏見を乗り越える

偏見を乗り越えるには、当事者との「出会い」がとても大切です。

私の勤務する学校でも当事者との「出会い」の機会がありました。その授業の終わりに生徒に振り返りを書いてもらうと、「自分が思っていたイメージとちがった」という感想が多く見られました。学校の授業だけでは伝えきれない、出会いを通したリアリティある学びが偏見を乗り越えられる手段だと、私自身も実感しました。

4 最後に

実際に「出会い」を通して偏見を乗り越えられることを実感しましたが、私の中の課題が2つあります。

1つは、すべての差別問題の当事者に出会わせることは不可能だから、どうやって子どもたちに1つ1つの偏見をなくしていけばいいのか、ということです。差別は多岐に渡ります。「同和問題」「高齢者」「性的少数者」「子ども」「外国人」「ハンセン病」「元受刑者」など。

差別の根底にある共通点を見いだすことが課題です。

もう1つは、家庭への啓発です。学校で子どもたちは学んでいっても、家庭環境が偏見を助長する状況ならば、学習効果も薄れます。それが課題です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。