日常生活から学ぶことの「限界」

1 はじめに

これまでの記事で、人間は教え手がいなくても、能動的で有能な学び手になり得るということを書いてきました。

この学習観では、日常生活において、自分の興味・関心がある事象に対して能動的であると述べてきました。また、人間は生来の有能さを持ち合わせていたり、機械などの文化(文明)が与える制約条件のおかげで有能になり得ると述べてきました。

では、人間は日常生活の諸問題に能動的に取り組めば、正しい理論を獲得できるのでしょうか。

2 正しい理論の獲得は難しい

人間は知的好奇心が強いため、事象に意味(原因)を求めます。その結果、概念的知識を獲得するのですが、それは直感に基づいたモデル(メンタル・モデルと呼ばれる)にとどまります。そのため、理論とはいいがたいです。

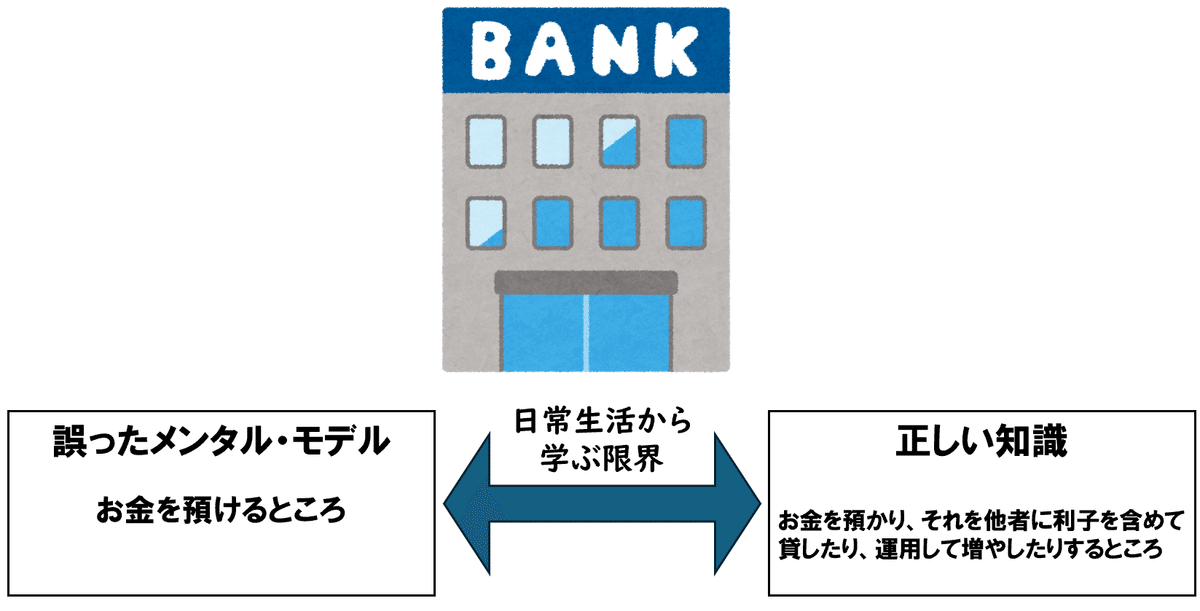

例えば小学生の子どもたちに、「銀行ってどんなところ?」と尋ねると、「お金を預かるところ」と答えるでしょう。

しかし実際は、預かったお金を運用して利益を上げます。そうしないと、従業員に給料払えませんね。このような考え方は、日常生活の枠を飛び出して、資本主義経済の理論を学ばないと、中々分かりません。

また、銀行が「運用している」と子どもが聞いたら、怒るかもしれませんね。預かったお金を使っているのですから。

3 日常生活で学ぶ知識の限界

日常生活で学ぶ知識には限界があり、その理由は次の2つです、

1つ目の理由は、日常生活では、現在の生活を維持することが第一であるため、深く理解するよりも上手くこなすことに価値が置かれやすいからです。結果や効率を重視するため、失敗や時間的無駄をできるだけ避けます。

例えば、忙しい主婦が料理をしていて、「これをもっとこうしてみたら、どんな味になるだろうか」ということを試すのは時間がかかってしまうため、普通しませんね。

2つ目は、コミュニケーションの質が低いことです。日常生活では、以心伝心的なコミュニケーションが多いです。根拠を明確にして、相手に自分の考えを説明して理解してもらうという場面は少ないため、概念的知識が構築されにくいです。

4 教育機会が必要

現在、AIがブームですね。例えば数学では、計算式を画像で認識して、その計算結果だけではなく、答えに至るまでの方法をいくつか提案してくれます。

計算効率で、人間がAIに勝つことは不可能です。

でも人間には、AIには知的好奇心があります。また、概念的知識を身に付けたり、様々な概念的知識を関連させ体系化して理論を創りだすことができます。人類はそうやって文明を発展させてきましたし、これはAIが出てきても変わることはないのではないでしょうか。

概念的知識を得たり、理解を深めたりするには、どうしても日常生活の中だけの経験では不十分で、教育の機会が与えられなければなりません。

5 最後に

深い理解がどうしても必要になっている昨今、学習指導要領改訂で示された資質・能力の「知識・技能」は、断片的な知識や技能ではなく、概念的知識(深い理解)である説明されています。

「これはなんでこんな答えになるの?」と質問されて、理由を答えられる程度の力は身に付けてほしいです。

それが、これから生きていくために必要な力です。

また教え手(教師)も、色々試したり、失敗したりすることを奨励するくらいでないといけないと思います。

上述したように、下手すると生徒は、効率重視の学びに陥ってしまいます。なので色々試していいという学びの環境と、時間的余裕が必要だと思います。そのためには、教師のカリキュラム・マネジメント能力が問われるでしょう。

教え手も、見方を変えると学び手です。色々試しながら、子どもたちに身に付けさせたい資質・能力がどうやったら身につくのか、探究していこうとする能動性が大切だと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。