-第2章①-なぜサッカーIQが必要なのか?

前回の記事⬇︎

第1章では、「最近よく耳にする”サッカーIQ”という曖昧な概念は、実は”戦略的思考”のことではないか?」という仮説を提示し、サッカーの具体例を踏まえながらその根拠を整理してみました。

そして、第2章では『サッカーIQ=戦略的思考』と仮定した上で、「なぜサッカーIQが重要なのか?」について3つのテーマに分けて考察していきます。

-テーマ①(この記事)-

『戦略が必要な理由』を『サッカーIQが必要な理由』に置き換えて考察する。

-テーマ②-

日本人選手がサッカーIQを身につけづらい理由を、歴史的・文化的な背景から考察する。

-テーマ③-

『良いサッカーIQ、悪いサッカーIQ』

では早速どうぞ!

テーマ①

『戦略が必要な理由』を

『サッカーIQが必要な理由』

に置き換えて考察する。

最近、サッカーIQに関する情報が増えてきていますが、それだけ必要性が増しているのは間違いないと思います。

しかしながら、「そもそもなぜサッカーIQって必要なの?」という質問をされた時に、明確に答えられる人は多くないと思います。

#そもそもの概念が曖昧なんだからそりゃそうだ

そこで僕が考えたのは、第1章で整理した『サッカーIQ=戦略的思考』という仮説がもし正しいのであれば、『戦略が必要な理由』を『サッカーIQが必要な理由』に置き換えて整理することが可能なのではないか?ということです。

ちょっと何言ってるか分からないかもしれないので、とりあえず内容に入っていきます!

まずは『戦略が必要な理由』を具体例を用いながら整理します。

*戦略とは『選択と集中』

-100人の軍隊 vs 80人の軍隊-

例えば『100人の軍隊』と『80人の軍隊』が戦うとします。

もし一人一人の戦闘能力が全く同じだとしたら、どちらの軍隊が勝つと思いますか?

普通に考えれば『100人の軍隊』が勝つと思うはずです。

しかし、戦略によっては『80人の軍隊』にも勝機が見えてくるんです。

以下の2つの事例で見てみましょう。

-悪い戦略の事例-

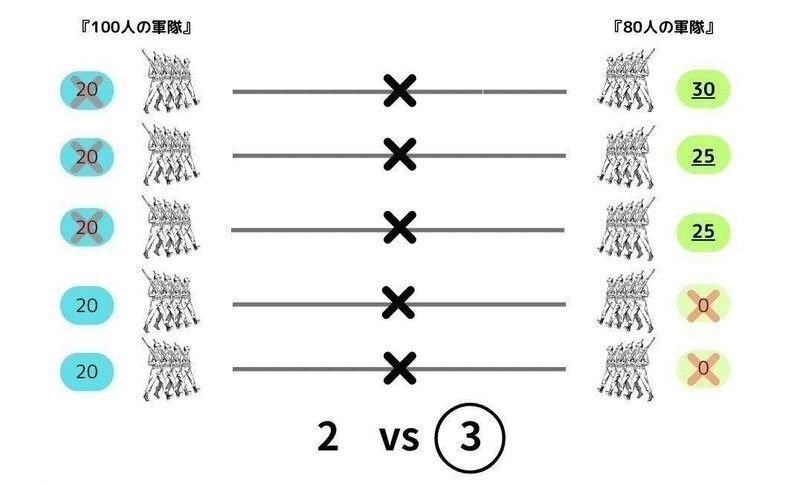

下記の図1のように『100人の軍隊』が20人ずつに分けて、5つの部隊で攻めてきたとします。

それに対して、『80人の軍隊』も同じように16人ずつに分けて、5つの部隊で応戦したらどうなるでしょうか?

この場合、全ての局面で数的不利が生まれ、結果的に『5対0』で『100人の軍隊』が高確率で勝利すると思います。

これが戦略を持たず、資源を分散させた悪い例です。

-良い戦略の事例-

一方で、もし『80人の軍隊』に優秀な軍師がついて、下記の図2のような戦略をとって戦ったらどうでしょうか?

まず『80人の軍隊』は隊を5つではなく3つに分けます。

そして4番と5番の戦局を完全に捨てて、1〜3番の戦局にのみ絞り、『30人、25人、25人』の3部隊に分けて勝負することにしました。

すると4〜5番は負けるとしても、1〜3番では勝利することができます。そして全体で見れば『2対3』で『80人の軍隊』が勝つことができるわけです。

これが戦略を持ち、資源を集中させた良い例です。

(参考:『USJを劇的に変えた、たった一つの考え方』)

いかがでしょうか?

この事例からわかることは、もし『80人の軍隊』のように相手よりも資源が少なくても、目的達成に繋がる適切な戦略(資源配分の選択)を考えれば、勝利を掴むことができるわけですね。

ただ逆を言えば、どれだけ相手よりも資源で勝っていても、戦略を間違えてしまえば負ける可能性があるとも言えます。

(実際にサッカーでは、圧倒的に個で勝っているチームが負けることがありますが、ここに理由があるのかもしれません。)

*戦略が必要な理由とは?

『USJを劇的に変えた、たった一つの考え方』という本では、『戦略が必要な理由』として次の2点が挙げられていました。

裏を返すとこういうことです。目的がなければ戦略は必要ないですし、資源が無限にあるのであれば戦略は必要ないです。しかし現実は、達成したい目的に対して資源は常に足りないのです。

そして、この考え方はそのままサッカーにも当てはまると考えました。

なぜならサッカーにも達成すべき目的があり、資源が常に限られているからです。

*サッカーにおける目的とは。

目的とは『達成したいこと』でしたが、サッカーの試合中には大小さまざまな目的が存在しています。

まずはサッカーという”競技における”最大の目的である『相手チームに勝利すること』。

そして、得点数で勝敗が決めるサッカーにおいて、相手チームに勝利するためには『ゴールを決める』と『失点を防ぐ』といった中間の目的があります。

さらに、ゴールを決めるためには『シュートを打つ』『相手をかわす』『味方に縦パスを通す』。

失点を防ぐには『相手ボールを奪う』『シュートブロックをする』といった、細かな達成したいことも存在しているはずです。

このようにサッカーには、いくつかの層に分かれたたくさんの目的が存在していると思います。

詳しくは第3章で整理しますが、イメージは以下のようになります。

*サッカーにおける様々な資源。

サッカーの試合中における資源とは、技術やフィジカルといったスキルであったり、時間やスペース、プレー中の選択肢などが挙げられると思います。

そして、これらの資源は限られています。

世界最高の選手であるメッシ選手でさえ完璧ではなく、技術やフィジカル的にできないことはあるでしょうし、どれだけ体力がある選手でも、ずっと100%で動き続けることは難しいはずです。

また、試合時間は90分、出場できるのは11人、交代枠は5枚、ピッチの幅も決められています。

そして、重要なのが試合中に資源が増えたり減ったりする点です。

例えば、体力や時間や交代枠といった資源が徐々に減っていくのはわかりやすいと思いますが、

試合中に生まれるスペースやプレー中の選択肢、自分がマッチアップする選手との力関係や自分のコンディションの度合い、天候や芝の状況などによっても資源が増減します。

つまり、サッカーは様々な目的がある中で、資源が限られているスポーツなので、チーム・グループ・個人として”戦略的思考が必要不可欠なスポーツ”であると言えます。

サッカーのピッチは11人でピッチをカバーするには少し広すぎていて、さらにそれを全力で90分間続けるには絶妙に体力が足りなくなるように設計されている。(中略)

すなわち、90分のどこかに戦力や資源を集中させる、あるいはそれ以外の時間では体力の消費を抑えゲームを安定させるといった駆け引きが求められるようなゲームデザインになっている。

ポゼッションを安定させて体力の消費を抑えたり、逆にある時間帯に守備のインテンシティを高く設定して勝負をかけようとするのはこのような構造が背後に存在しているからだ。

ここで簡単な2つの事例をもとに、サッカーIQの必要性を見てみます。

事例1: 相手選手との相対的な影響で変化する資源

例えば、どれだけ「俺はフィジカルが強みだ!」と自信を持っていたとしても、世界一屈強なDFとも言えるファンダイク選手とマッチアップすることになれば、その強みが十分に発揮できなくなってしまうと思います。

これも『資源が減る』事例の1つとして挙げられます。

それなのにも関わらず、戦略を練らずに(資源を効果的に発揮するタイミングや場所などを考えずに)ファンダイク選手に挑んでしまえば、簡単に負けてしまうと思います。

万が一勝てたとしてもそれは奇跡のようなもので、継続的に勝つのは難しいでしょう。

一方で、戦略的思考力の高い選手は、以下のような戦略を練ることで、目的(例:ドリブルで抜く)の達成確率を高めているはずです。

・仕掛ける時と仕掛けない時を見極めてみる

・相手が弱みとしている場所で勝負する

・仲間と協力して攻略しようと考える

・勝率の高い別の相手選手をターゲットにする

・そもそもドリブルに固執せず、他の効果的なプレーをする etc…

事例2:常に増減している『選択肢』という資源

その時の状況によって、選択肢という資源も増減します。

例えば、フリーな状態でボールを持っていれば、パスもドリブルもシュートも可能です。

しかし、相手から厳しいプレッシャーを受けている場合、「パスは出せても、ドリブルやシュートはできない」といったことや、

パスの中でも「右には出せるけど、左には出せない。」「ゴロパスは出せるけど、裏には蹴れない」といった選択肢(資源)の増減が起きます。

もしこの状況の中で戦略を練らずに、例えば『ボールを受けようとする』と以下のような問題が起こると思います。

・ボール保持者が蹴れないタイミングで背後に抜け出し、オフサイドになる。(相手DFから捨てられる。)

・ボール保持者が右方向にしか蹴れない状況なのに左方向に動き出してしまい、パスが出てこない。

・ボール保持者のボールの持ち方的に、足元にしかパスを出せない状況なのにも関わらず背後でボールを要求する。その結果、味方と合わず相手にインターセプトされる。 etc…

これでは、ボールを持っている選手が天下一品のパスが出せるクロースさんだとしても、パスを通すのが物理的に無理なはずです。

それどころか、戦略性がなく非効果的なタイミングや場所に動き出してしまうと、ボール保持者の選択肢(資源)を減らしていることになります。

一方で、この事例に限らず、自分だけでなく周囲の資源を意識しながら戦略を練ってプレーしている選手は、「いて欲しい場所にいる」「動いて欲しいタイミングで動き出す」といったプレーが可能です。

このような選手は、よく『気が利く選手』と言われていると思います。

*『効果的な無駄走り』と『ただの無駄走り』

上記の事例にも繋がりますが、相手を引きつけたり、スペースを作るために、「無駄走りは大事!」と言われることがあります。

ただ、これはあくまでも戦略があってこそ機能するものだということを忘れはいけません。

例えば、本当にパスが出てくる可能性の高い状況で動き出すからこそ、仮にパスが出てこなくても相手を引きつけ、味方をフリーにする(味方の資源を増やす)ことができます。

しかし、効果的なタイミングや場所なども考えず、ただノリと勢いだけで走る無駄走りは、本当にただ無駄に走っているだけです。笑

(走行距離やスプリント回数といったデータは高くなりますが!)

相手選手も脳筋タイプならうまく惑わせることができるかもしれませんが、賢いDFほど「そのタイミングで走ってもパスは出てこないからほっといて大丈夫」と見抜き、その選手を捨てるはずです。

個人競技なら自分の好きなように動き回っても問題ないかもしれませんが、サッカーはあくまでもチームスポーツ(※)なので、一人でもはちゃめちゃに動く選手がいると、それに影響を受けた周りの選手・チームが困ってしまう(無駄な資源の浪費を強いられる)ことを理解する必要があるように思います。

(※「1対1が11個ある」という意味ではないです!)

*まとめ

以上の事例からもわかるように、サッカーでは『目的』と『資源』が常に密接に関わり合っています。

試合中の資源は限られており、状況によって増減するからこそ、

目的を達成するためには、限られた資源を適切に配分し、集中させることが求められます。

そして、これを可能にするのが『戦略的思考(サッカーIQ)』なのです。

戦略的思考力が低い選手は、その時の状況を踏まえて戦略を練らないことで、行き当たりばったりなプレーが増え、不必要なプレーや選択のエラーを繰り返しやすくなります。

そのため、何も考えなくてもうまくいくレベルなら、技術やフィジカルといった目に見える能力だけでもなんとかできますが、レベルが上がるほど苦労する可能性が高くなるはずです。

一方で、戦略的思考力の高い選手ほど、目的を達成するために一番重要な「ここぞ!」という資源を投下する瞬間を見極める力(戦略眼)に優れています。

そのため、チームを機能させる効果的なプレーが多いだけでなく、「相手をドリブルで抜く」といった局所的な目的においても、勝率の高い相手・場所・タイミングなどを見極める目が鋭いので、

単発的な成功にとどまらず、継続的に勝てたり、劣勢な状況を覆す(負け戦を勝ち戦に変える)こともできるのだと思います。

序章でも書きましたが、メッシ選手のように長年トップレベルで活躍し続けている選手が、どんな試合でも、どれだけスカウティングされても、どんなに調子が悪くても、一定のパフォーマンスを発揮できている理由の1つがここにあるんだと思います。

ということで、ここまでの内容を踏まえて、サッカーIQが必要な理由を以下のように整理しました。

-「常に100%」などあり得ない-

90分間ものあいだずっと100%でプレーするのは不可能だ。

試合開始から15分を全力でプレーしていたら、最後まで体力がもたないだろう。

ここぞという場面で100%の動きをすることで、相手に脅威を与え、ゴールに直結するようなプレーを繰り出すことができる。(中略)

全力プレーは見ていて清々しく感じるかもしれない。しかし、サッカーは選手交代をしないかぎり、90分間戦い続けなければいけない。

一流の選手は、いかに体力を温存し勝負どころで100%の力を発揮するかを考え、シンプルなプレーを選択しているものである。

[次回予告]

このように、『サッカーIQ(戦略的思考)』は限られた資源の中で勝利を目指すサッカーにおいて必須であることがわかります。

しかし、日本人選手はそもそも戦略的思考を身につけづらいのではないか?と考えています。

その理由を次の記事で、日本人の歴史的・文化的背景を掘り下げながら、整理していきます。

『-第2章②-日本人選手が歴史や文化的にサッカーIQを身につけづらい理由。』に続く-