国民の健康を犠牲にすることなく、2.3~7.3兆円の医療費削減が実現可能な「5つの医療改革」

日本では社会保障費の負担増が社会問題化しており、その中でも医療費の適正化をどのように達成するのかが議論されています。その中で、最近では、高額療養費制度の自己負担の上限の引き上げが案として浮上しており、社会的弱者である重病患者およびそのご家族に経済的負担を押し付ける改悪であるとして、国民から多くの非難の声が上がっています。

高額療養費の自己負担の上限の引き上げは悪手

私も以前の記事でお書きした通り、高額療養費の自己負担の上限の引き上げは悪手であり、やるべきではないと考えます。

そもそも医療保険というのは、①予測困難な健康上の問題で、②健康上の問題が起きたときに高額の医療費がかかる、という2つの条件を満たすリスクを減らすことが目的です。

この原則から考えると、高額療養費制度こそが日本の医療保険の根幹であり、それを弱体化させることは、医療費が払えずに治療を諦める人や、医療費の支払いのために自己破産して生活保護になってしまう家庭を増やす可能性があります。

医療費の増加を抑制したいのであれば、高額療養費制度の対象となっているような、生き死にの問題に面している重症患者(社会的弱者)に負担を強いるのではなく、まずは先に外来を受診している軽症患者さんに、不要不急の医療を控えてもらうべきだと思います。

医療費を削減することが不可避なのであれば、まず最初に手を付けるべきは、命の危険にさらされていない軽症患者が使っている医療であり、高額療養費制度のように、最重症の患者を守っている制度は最後まで守るべきであることは明らかです。

医療のムダを減らすことで、国民の健康を犠牲にすることなく、医療費削減を達成する

しかしその一方で、医療費を削減する必要があることも事実です。それでは、どのようにそれを達成するべきなのでしょうか?

大原則としては、「医療のムダを減らすことで、国民の健康を犠牲にすることなく、医療費削減を達成すべき」というのが私の考えです。

つまり、患者さんおよび国民の健康を改善、増進しない(もしくはその効果の小さい)医療サービス(※医療行為だけでなく、薬や医療機器も含む広い概念です。医療機関で受けるサービス全般のことだと理解してください)を減らすことで、患者さんおよび国民の健康に悪影響をおよぼすことなく、医療費を削減する(もしくは医療費の伸びを抑制する)べきだと私は考えています。

これは決して机上の空論ではなく、きちんとエビデンスに基づく医療政策を実装すれば、実現可能な話です。他の先進国ではこのような政策は実際に使われています。

医療費削減を可能にする「5つの医療改革」

私が提案する5つの改革は以下のようなものになります。下記を全て合計すると、国民の健康に悪影響を与えることなく、2.3~7.3兆円の医療費(国の総医療費の5~15%相当)を削減することが可能だと考えられます。

70歳以上の窓口自己負担割合を一律3割負担とする(1.0~5.1兆円の医療費削減効果)

OTC類似薬を、保険収載から外す(3200億円~1兆円の医療費削減効果)

無価値医療を保険収載から外す(9500億円~1.2兆円の医療費削減効果)

外来を包括支払制度にする

エビデンスに基づく予防医療を保険収載する

それでは順番に説明していきましょう。

1.70歳以上の窓口自己負担割合を一律3割負担とする(1.0~5.1兆円の医療費削減効果)

現在、日本の医療費の窓口負担割合は、以下のようになっています。

~6歳:2割(医療費自己負担ゼロの自治体居住者を除く)

7~69歳:3割

70~74歳:原則2割(現役並み所得者は3割)

75歳以上:原則1割(一定以上の所得がある場合は2~3割)

車やテレビなどの一般的なものが、価格が上がれば需要が減るように、医療サービスも、患者さんが支払う必要のある価格(窓口負担額)が上がれば、受診控えが起こり、需要が減ることが知られています。

東京大学の重岡仁先生が行った、日本のデータを使った研究でも、70歳になって自己負担割合が3割から1割に減ると、顕著に医療サービスの需要および消費量が増えることがわかっています。具体的には、この研究では、医療サービスの窓口負担が10%増加すると、約2%需要が減るという結果でした。

この需要の変化のことを経済学では「価格弾力性」と呼び、価格弾力性が-0.2ということは、価格(医療の例では、窓口での自己負担額)が10%上がると、需要が2%下がることを意味します。

アメリカで行われた社会実験であるランド医療保険実験の結果を見ても同様に、医療サービスの価格弾力性は-0.3~-0.2であると報告されています。

日本で行われた複数の研究によると、日本における医療の価格弾力性は下記のように報告されています。

一方で、この重岡先生の研究では、窓口負担の増加によって、大きな健康への悪影響は認めないということもわかりました。

この研究以外にも、日本のデータを用いて窓口負担割合の影響を評価した研究は数多く行われており(詳しくはこちらの記事をご覧ください)、それらを総合的に判断すると、窓口負担割合を3割程度まで引き上げても、健康への悪影響ない(あっても小さい)と結論づけることができます。

その理由としては、窓口負担割合の増加で影響を受けるのは主に軽症患者だからです。窓口負担割合を引き上げても、高額療養費制度さえきちんと機能していれば、最終的に患者が負担する医療費は常識的な範囲内にとどまると考えられます。

手術や抗がん剤などの命に関わる医療に関しては、高額療養費制度によってカバーされるため、受診控えはあまり起こらず、一方で、風邪での外来受診など、健康に影響のない不必要な医療サービス(※ウイルス感染である風邪には有効な治療はないため、医療機関を受診してもメリットはない)が抑制されるためだと考えられます。

この改革でどれくらいの医療費が削減できるのでしょうか?精緻な研究は行われていないため、いくつかの仮定を置いた上でざっくりと数字を計算してみました。

使用データ

現在の窓口負担割合は70~74歳で原則2割、75歳以上で原則1割ですが、所得の高い人はより高い自己負担割合を負担しています。実際にどれくらいの方が、所得の高い人に該当するか分からないので、「一定以上所得がある人」が20% 、「現役並み所得のある人」7%いると仮定します。

そうすると、平均窓口負担割合は下記のようになります。

70~74歳:20×93%+30×7%=20.7%

75歳以上:10×(100%-20%-7%) + 20×20% + 30×7%=13.4%

これが一律30%に増加した場合、価格弾力性を過去の高齢者を対象とした研究結果の下限である-0.2(上述のように、高齢者を対象とした研究によると、価格弾力性は-0.2~-0.04とされています)とすると、以下のような需要抑制が予測されます。

70~74歳: 負担割合が20.7%→30%に変化すると、割合としては44.9%((30-20.7)/20.7×100)増加したことになります。そして価格弾力性が-0.2だとすると、44.9%×0.2=9.0%需要が減ると考えられます。

75歳以上: 窓口負担割合が13.4%→30%に変化すると、割合としては124%((30-13.4)/13.4 ×100)増加したことになります。そして価格弾力性が-0.2だとすると、124%×0.2=24.8%需要が減ると考えれます。

これを上記の医療費総額にかけると、

70~74歳:6.1兆円×9.0%=5490億円

75歳以上:18.4兆円×24.8%=4.6兆円

合計:約5.1兆円

一方で、価格弾力性を過去の研究の上限値である-0.04とすると、以下のような数字になります。

70~74歳:6.1兆円×((30-20.7)/20.7 ×0.04)=1096億円

75歳以上:18.4兆円×((30-13.4)/13.4 ×0.04)=9118億円

合計:約1.0兆円

上記のようなざっくりとした計算によると、70歳以上の高齢者の窓口負担割合を、一律3割に引き上げることで、1.0~5.1兆円の医療費抑制効果が期待できます。

一点だけ注意が必要です。過去の研究から窓口負担割合を引き上げても、患者の健康への悪影響がない、もしくは小さいことが分かっていますが、これは現行の高額療養費制度の下ので評価です。つまり、高額な医療費がかかるような重症患者はしっかりと高額療養費制度で守られており、受診控えが起こらない状況下における影響を見ていることになります。今日本で議論されているように、高額療養費制度の自己負担額の上限を引き上げ、この制度が弱体化した場合には、状況は変わってしまい、窓口負担割合を引き上げると(受診控えが起こり)健康被害が出る可能性があります。

この点からも高額療養費制度の重要性が分かります。日本の皆保険制度の根幹である、高額療養費制度さえしっかりと制度を維持しておけば(自己負担額を引き上げなければ)、その他の医療保険制度を変更しても大丈夫だということです。

※こちらの推計はかなりざっくりしたものですので、実際にはマイクロシミュレーションなどの精緻な研究手法を用いた解析で、きちんと検証する必要があります。

2.OTC類似薬を、保険収載から外す(3200億円~1兆円の医療費削減効果)

OTC類似薬とは、OTC医薬品と効果やリスクなど薬の性質が似ていながら、医療保険でカバーされており、処方箋が求められる医薬品のことです。OTC医薬品は、薬局やドラッグストアなどで医師の処方箋なしで直接購入できる医薬品であり、風邪薬・湿布・胃腸薬・ビタミン剤・うがい薬・目薬・漢方などが代表例です。

OTC類似薬によって使われている医療費は3200億円~1兆円の規模であると報告されています。

例えば、日本総合研究所の試算では、OTC類似薬は医療費全体の2.3%を占め、関連する医療費は約1兆円に達すると報告されています。日経新聞の調査(2016年度のデータ)では、5469億円でした。五十嵐中先生が行った推計によると、OTC類似薬を保険から外すことで削減できる医療費は、約3200億円でした。

OTC類似薬が保険収載から外されても、患者はOTC医薬品を比較的安価に薬局やドラッグストアで購入できます。OTC医薬品は一般的に、軽症患者が使う薬であるため、もし受診控えが起きても健康被害はない、もしくは小さいと考えられます。

さらには、OTC類似薬にはそもそも効果がないものも含まれいるため、その観点からも需要抑制が健康被害につながらないと考えられます。

例えば、風邪(急性上気道炎)はウイルス感染であり、そもそも総合感冒薬には風邪のウイルスを倒す力や、回復を早める効果はありません。風邪による辛い症状を改善するという「対症療法」としての有効性に関しても、実はエビデンスはありません 。発熱に対しては解熱鎮痛剤、咳に対してははちみつ(こちらは有効であるというエビデンスがある)などを用いた方がよいとされています。

湿布は年間54億回も処方されており、その医療費は1300億円に達するとも言われています。処方箋1枚あたり70枚もの湿布が処方されており、大量の湿布が保険によってカバーされていることが分かります(※現在は一度に処方できる湿布の枚数は63枚までとなっています)。湿布は急性期の症状に対して、2~12週間の短期間の処方に関しては意味があるものの、それ以上の長期にわたる使用に関しては有効性に関するエビデンスが不十分です。保険収載に残すとしても、短期処方のみを保険でカバーし、長期使用する方に関しては、保険を使わず自己負担で購入するか、OTC医薬品としてドラッグストアで購入して頂くようにするのがよいと思います。

3.無価値医療を保険収載から外す(9460億円~1.2兆円の医療費削減効果)

日本では、薬や医療機器が承認されると、自動的に保険適応になり、保険収載されます。これは実は日本独自の制度であり、他の先進国ではしばしば、承認された医療サービスのうち、保険収載され、保険でカバーされるのはその一部に過ぎないことが多いのです。

保険収載されるときには限定的なデータがあったものの、その後の複数の研究によって実は有効性が認められないことが明らかになる場合がしばしばあります。日本の制度上は、そのような場合でも、保険収載から外されることは滅多にありません。

一度保険収載れてしまえば、その後のエビデンスの結果に関わらず、多くの場合は恒久的に保険でカバーされ続けるのです。

新しい薬や医療機器は毎年のように開発されています。それらが保険収載される一方で、効果がなくても保険収載から「退場」するメカニズムがないのです。これでは保険収載のリストは長くなる一方で、医療費が高騰するのも無理もありません。

ここでおさらいをしましょう。

健康上のメリットがないというエビデンスがある医療サービスを、無価値医療と呼びます。

全ての医療サービスは下記の4つのいずれかに分類することができます。

高価値医療→健康上のメリットが、かかる医療費と比べて、相対的に高い医療サービスのこと(例:糖尿病患者における眼底検査、小児に対する予防接種)

低価値医療→健康上のメリットが、かかる医療費と比べて、相対的に低い医療サービスのこと(例:低リスクな手術前の血液検査)。下記3の無価値医療を含む。

無価値医療→低価値医療の中でも、そもそも健康上のメリットがない医療サービスのこと(例:風邪に対する抗菌薬治療)。高価値医療と低価値医療を区別するためには、健康にどれくらいの金銭的価値があるのかを決める必要があり、それは人それぞれの価値観によって異なる。一方で、無価値医療であるかどうかは、価値観に関係なく、全ての人にとってメリットがない。

その他の医療→上記の1~3のいずれにも該当しない(どちらとも言えない)医療サービスのこと。

私たちの研究チームが過去に行って論文化したパイロット(予備)研究では、32名の各科専門医とともに33個の無価値医療を同定しました。それらは、日本の医療費の1000~2000億円を占めていると推計されました。

これは暫定的なリストですので、実際には無価値医療の数はもっと多いはずです。

私たちの研究チームは、筑波大学の宮脇敦士先生を中心に、DSTの支援のもと、より包括的な無価値医療のリストの作成を現在しております。このリストは近いうちに完成予定ですので、これが完成したらそれをもとに保険収載から外すべき医療サービスの同定、つまり医療保険の「事業仕分け」をするべきだと私は考えています。

アメリカで行われた研究では、総医療費の2.0~2.6%が低価値医療(無価値医療を含む)の提供によって使われていました。この割合を日本の医療費のデータに外挿すると、日本でも約9500億円~1.2兆円の医療費が低価値医療の使われていると推測されます。

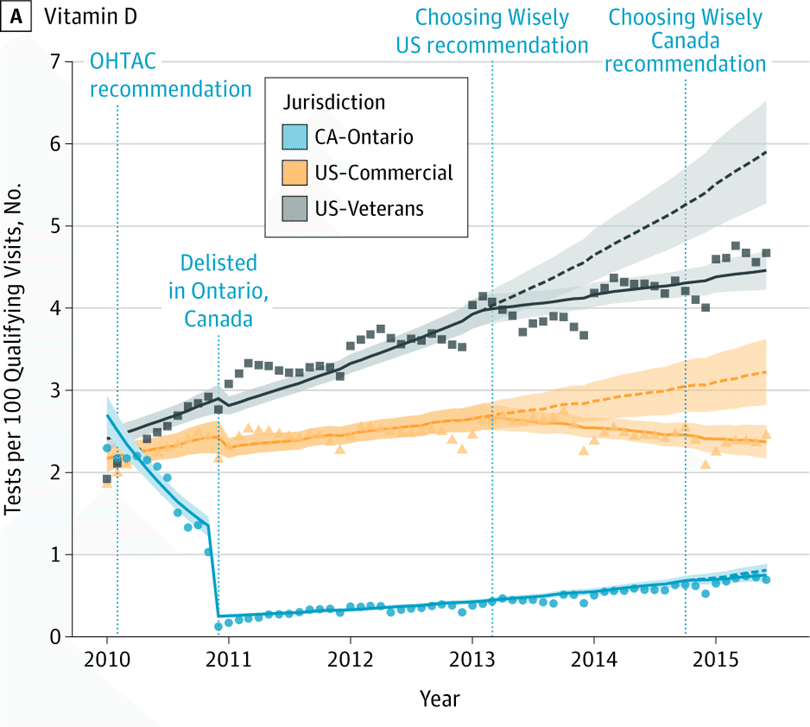

カナダのオンタリオ州では、低価値医療の一つである血中ビタミンD測定を、2010年12月に保険収載から外しました。その結果、実施された血中ビタミンD測定の数は93%も減少しました。

日本でも、例えば風邪に対する抗生剤使用は低価値医療として厚労省も認識しており、減らすべくしてキャンペーンをしたり、2018年4月以降は小児科外来で抗菌薬を処方せずに、患者およびその家族に抗菌薬が不必要であることを説明すると800円の診療報酬点数を付けたりしています。しかし、これらの効果は限定的であり、上記のカナダの例のように保険収載から外す方が効果が大きいことは明らかです。

日本ではしばしば議論になる、重度の認知症患者(進行した認知症が原因で経口摂取が難しくなった患者のこと)に対する胃ろう造設も、無価値医療の一つだと考えらています。一般的に、重度の認知症患者に対する医療の目的は、延命ではなく、生活の質(Quality of life)の向上です。そして、胃ろう造設は生活の質を改善させないだけでなく、(介助による経口摂取と比べて)誤嚥性肺炎のリスクも減らないと報告されており、米国や英国のガイドラインでは推奨されていません。日本でも、重度の認知症患者に対する胃ろう造設を保険収載し続けるべきかどうか、国民的議論が必要だと思います。

日本の医療費適正化は待ったなしの状況ですので、きちんとエビデンスで証明されている無価値医療は、保険収載から外すという判断が必要だと思います。もちろん、保険収載から外された医療サービスは、その後新しいエビデンスが出てくれば、また保険収載される可能性はあるべきだと思います。そのように、その都度最善のエビデンスをもとに、アジャイルに保険収載されている医療サービスを取捨選択することで、国民の健康への悪影響なく、医療費の削減が可能になります。

4.外来を包括支払制度にする

医療費を削減することで、OTC類似薬の処方や、低価値医療の提供で収益を上げていたクリニックの中には、経営が成り立たなくなるところも出てくるかもしれません。一方で、国民の経済的負担の元にしか成り立たない医療は問題です。この問題を解決するために必要なのが、外来の包括支払い制度です。

日本の外来は、出来高払いという仕組みです。これは、提供される医療サービス一つ一つに診療報酬点数という価格表があり、その積み上げが医療機関に支払われるお金となります。この制度は「量に対する支払い」と呼ばれることもあり、医療サービスの提供量を多くすればするほど、医療機関が儲かる仕組みとなっています。よって、どうしても過剰医療になってしまう傾向があります。

日本では、2年に1度の診療報酬改定で、医療サービスの単価が経時的に引き下げられるものの、提供する医療サービスの量はコントロールされていないため、医療機関としては利益を上げるために、大量の医療サービスを提供する「薄利多売」の医療モデルとなっています。その結果として、外来受診回数や入院日数が、欧米の2~3倍のところで均衡状態になってしまっています。

日本の医師数はアメリカやイギリスと比べて大差ないのですが、日本では常に「医師不足」が叫ばれています。私は日本には医師不足はなく、あるのは「相対的医師不足」なのだと考えています。業務量が欧米の2~3倍であるため、同じ医師数でも忙しくなってしまっているからです。もし外来患者数が今の半分になっても、まだ日本の医師は「忙しい、忙しい」と言っているのでしょうか?私はそうは思いません。

出来高払いはどうしても過剰医療になり、医療サービスの消費量が最適な水準よりも多すぎるという問題があります。そこで、包括支払い制度の出番です。

包括支払い制度になれば、医師は外来患者の数や検査の件数に関わらず、かかりつけの患者の総数(頭数)に対して、月いくらといった具合に定額が支払われます。サブスクリプションのようなモデルです。収入が変わらないのならば、外来受診回数は少なければ少ないほど医療機関は儲かるようになります。

実際に、例えば安定した糖尿病患者の推奨されるHbA1cの測定頻度は6ヵ月に1回なのにもかかわらず、日本ではもっと頻回に行われています。包括支払いになれば、受診頻度もHbA1c測定頻度も欧米の同じ水準である3~6ヵ月に1回に変わると私は考えています。

この制度のメリットは、医療機関のコストが下がることです。仮に、今の出来高払いと同じ医療費総額が、医療機関に支払われるとします。そうすれば、外来受診回数や検査件数が1/3~半分になると予想されます。そうすれば、人件費、光熱費、検査機材のコストなどを減らすことが可能になります。つまり例え医療機関の売り上げが多少下がったとしても、コストが下がれば、収益は維持できる可能性があります。いまのように薄利多売の経営から、より低コストで効率的な経営にすることで、医療機関の収益に悪影響を与えることなく、医療費を削減できる可能性があります。

ここで注意しなくてはならないのは、過小医療のリスクです。出来高払いがどうしても過剰医療になってしまうリスクがあるのと同様に、包括支払い制度はどうしても過小医療になってしまうリスクがあります。無価値医療の提供量が下がるだけならよいのですが、患者にとってメリットのある高価値医療まで過小医療になってしまい、患者の健康に悪影響がでるのは避けたいところです。

この過小医療の問題を解決するためには、包括支払い制度にはペイ・フォー・パーフォーマンス(P4P)を併用する必要があります。これは、医療の質や患者のアウトカムを客観的指標を用いて測定し、ガイドラインを遵守した質の高い医療が行われていなかったり、糖尿病や高血圧の合併症が多いなどアウトカムが悪い場合には、経済的なペナルティーを与える支払い制度のことです。これを用いることで、医療の提供される「量」に対してお金を払うのではなく、医療の「価値」に対してお金を払うことが可能となり、結果的に医療の質を高めるインセンティブとなります。

日本がなぜ外来の包括支払い制度を導入する必要があるのか、詳しくはこちらの記事でご説明したので、ご覧ください。

5.エビデンスに基づく予防医療を保険収載する

こちらも医療費削減のための策ではありません。上記のような改革をすると、診療所の収益は保たれながら、そこで働く医師の時間が余ってくる可能性があります。風邪などの軽微な疾患で受診する患者がセルフメディケーションをするようになり、受診する機会が減るからです。その分、診療所の医師が注力すべきが予防医療です。

日本では、歴史的な背景から、医療保険がカバーするのは治療的な医療サービスのみで、ワクチンや検診などの予防医療は医療保険ではカバーされません。日本では、予防医療は自費だったり、自治体の財源でカバーされているのが一般的です。

実はこれはかなり特殊な仕組みであり、他の先進国では多くの場合、予防も治療も医療保険によってカバーされています。

実はこれが問題で、医療提供者側としては、予防を推進するインセンティブがありません。予防して医療機関を受診する必要性が下がれば、むしろ医療機関の売り上げが減ってしまう可能性すらあります。

社会全体としては、エビデンスのある予防をしっかり国民に広く提供し、病気になる前に防いで、その結果として、健康を維持できる国民が増え、医療費も節約できるというのが理想的です。しかり、日本の医療機関への支払い制度は、そのような予防を推進するように設計されていません。

それを解消する策が、エビデンスのある予防を保険収載し、予防も治療も分け隔てなく、エビデンスのあるものはすべて医療保険でカバーするというものです。もちろん予防を提供することで医療費総額が増えてしまうというリスクもありますが、きちんとエビデンスのある予防医療を取捨選択すれば、将来の病気を予防することで、医療費削減を達成できる可能性もあります。実際に、予防医療の約2割は、健康増進効果だけでなく、医療費削減効果があると報告されています。

今の日本の問題は、提供されている予防医療がエビデンスのあるものとないものが玉石混合だということです。自治体などで提供されている予防医療の中にも、実は健康増進のエビデンスのないものが数多く含まれています。

この問題を解決するため、私たちは、久留米大学の向原圭先生を中心に、「日本予防医療専門委員会(JPPSTF)」を立ち上げ、日本人にとってエビデンスのある(推奨される)予防医療サービスのリスト作成を進めています。こちらもDSTの支援を受けています。まだリストは完成途中ですが、このリストに含まれるものが保険収載されるようになれば、エビデンスに基づく予防医療を通じて、日本人の健康を増進するだけでなく、医療費も削減できる可能性があると思っています。

いいなと思ったら応援しよう!