石橋湛山首相の誕生から68年に思ういくつかのこと

本日、1956年12月23日に石橋湛山が首相に就任してから68年が経ちました。

戦前は経済専門誌『東洋経済新報』を中心に植民地の放棄や米英を中心とする各国との協調、自由貿易の推進などの国家の根幹にかかわる問題から、浜口雄幸内閣における金解禁問題での新平価での解禁や軍部の政治への関与への批判など、時事的な問題に至るまで様々な主張をしたものの、男子普通選挙の実現などを除き、石橋の所論はほとんど実現しませんでした。

その主たる理由は、金解禁問題における鐘紡の武藤山治のように石橋の主張に賛同する者は産業界にいたものの、経済界の多くは植民地の存在を前提とした企業経営を行っていたため、植民地の放棄や徹底した自由貿易の推進はかえって自社の利益を損なうものと考えられたためでした。

また、経済専門誌という特徴のためもあり、経済界や産業界を超えて一般読者を獲得することが容易ではなかったこと、さらに軍に対する国民の信頼度が高かったことも、石橋の議論が広範な支持を得ることを難しくしていました。

こうした経緯もあり、戦後は所説を実際の政治に反映させるため、石橋は政界に進出します。

しかし、初めて臨んだ1946年の第22回総選挙で落選すると、それ以降の道のりは決して平坦なものではありませんでした。

すなわち、1947年の第23回総選挙で雪辱を果たすものの公職追放となって政界を去り、解除後に政界に復帰すると「ワンマン」として絶大な権勢を誇っていた吉田茂との権力闘争を繰り広げ、1954年に念願の吉田の退陣と鳩山一郎の組閣が実現すものの、就任したのは希望していた大蔵大臣ではなく通産大臣であり、しかも鳩山体制下では河野一郎や三木武吉らに主導権を奪われ、非主流派となります。

それにもかかわらず、最後は7票差で自民党総裁選挙の決選投票を制し、内閣総理大臣となったことは、日本の憲政史において特筆すべき一時であったといえます。

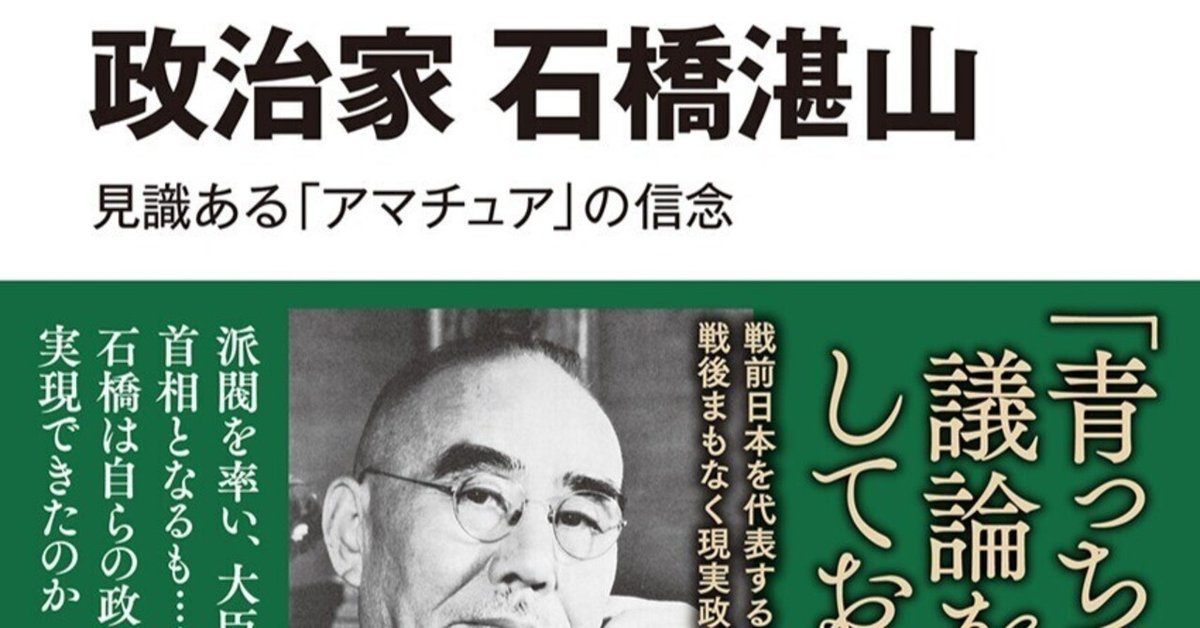

そのような石橋湛山の政治家としての歩みと政権の性格、そしてその後の推移については、私の著書『政治家 石橋湛山』(中央公論新社、2023年)で詳細に検討するところでもあります。

現在、石破茂首相が2024年11月に臨時国会での所信表明演説の中で発言を引用したこともあり、石橋湛山への注目の度合いは高まっています。

それだけに、今後、政治家としての石橋がどのような存在であったのかという点についても、さらなる研究が進むことが期待されるところです。

<Executive Summary>

Celebrating the 68th Anniversary of the Formation of the Ishibashi Tanzan Cabinet (Yusuke Suzumura)

The 23rd December, 2024 is the 68th Anniversary of the Formation of the Ishibashi Tanzan Cabinet formed on 23rd December 1956. On this occasion, we examine the meaning of the cabinet for us.