地形変形と河川の歴史を刻む谷【都道府県シリーズ第2周:岐阜県 山県市編no.10】

都道府県ごとに地形・地質を見ていく「都道府県シリーズ」の2周目。

岐阜県山県市の中部には、山県市を袈裟懸けに切るような真っすぐな谷地形が走っています。

この谷地形は武儀川断層(むぎがわだんそう)と呼ばれる活断層であり、前回記事では、その「左横ずれ運動」の痕跡を示す地形を確認しました。

※前回記事はコチラ👇

左曲がりと真っすぐが混在するワケ

前回は「左曲がり」による地形変形を丁寧に追って行きましたが、この変形の過程をさらに発展させて考えると「左曲がりと真っすぐの混在」の理由が分かってきます。

本巣市のトレンチ調査箇所に戻りましょう。

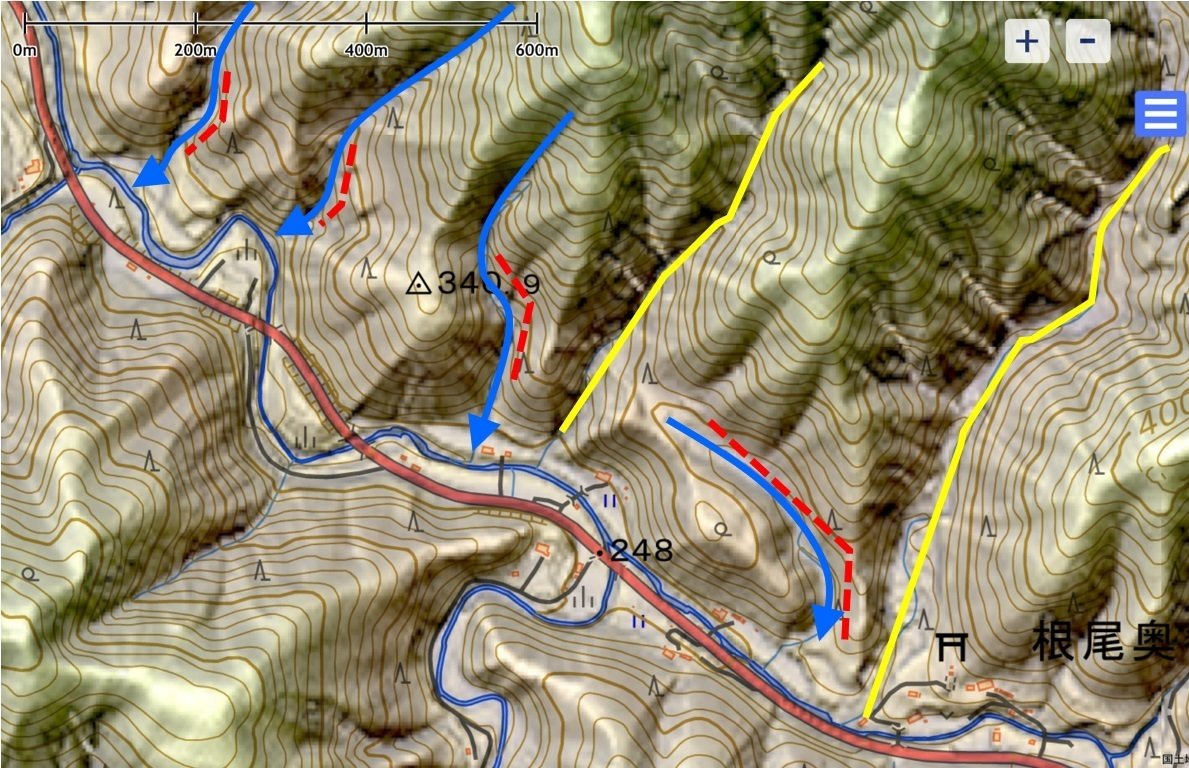

青矢印で示すような「左曲がりの沢」がある一方で、黄色線のような「真っすぐな沢」もあります。

これを前回同様、谷を細分して過去に巻き戻す想像をしてみましょう。

想定される断層のラインを黒点線で描いています。

谷は断層を境にした上流・下流で分け、①~⑥の番号をふりました。

沢はこの時点でA~C沢の3つです。

まずは現状の確認。

A沢:断層を挟んで真っすぐ流れており、谷①→②を通って武儀川へ。

B沢:断層運動で屈曲した沢。谷③→④を通って武儀川へ。

C沢:断層を挟んで真っすぐ流れており、谷⑤→⑥を通って武儀川へ。

この状態から谷①と谷⑤の幅の1/4ほどの距離分を脳内で巻き戻してみましょう。

さぁ、シンキング・タイム!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こんな感じです。

A沢:上流と下流に分離し、A沢上流はB沢と合流。下流は短い谷になる。

B沢:断層運動に沿った流域はやや短くなり、上流からA沢上流部が合流している。

C沢:上流と下流で分断し、下流は短い谷になる。

なるほど!

もともと単独の短い谷地形が断層の南西側にあり、分断された沢の上流域が短い谷とピッタリ一致した時に真っすぐな沢が出来上がるのですね。

これが「左曲がり」と「真っすぐ」が混在する理由でした。

繰り返す河川争奪の歴史

ここまで、断層の横ずれ運動に伴って起こる谷(沢)の変形の歴史を詳しく考察してみました。

そこで改めて思ったのは、山県市奥峠と本巣市根尾奥谷は、互いに過去の姿であり未来の姿なんだなと。

もう1度山県市奥峠に着目しましょう。

黄色丸で囲った谷を赤点線で図示しました。「B谷」と呼びます。

この谷地形の現頭部は青線の沢(「A沢」)にかなり近接しており、配置的には真っすぐに並んだ状態です。

しかし現時点ではまだ繋がっていません。

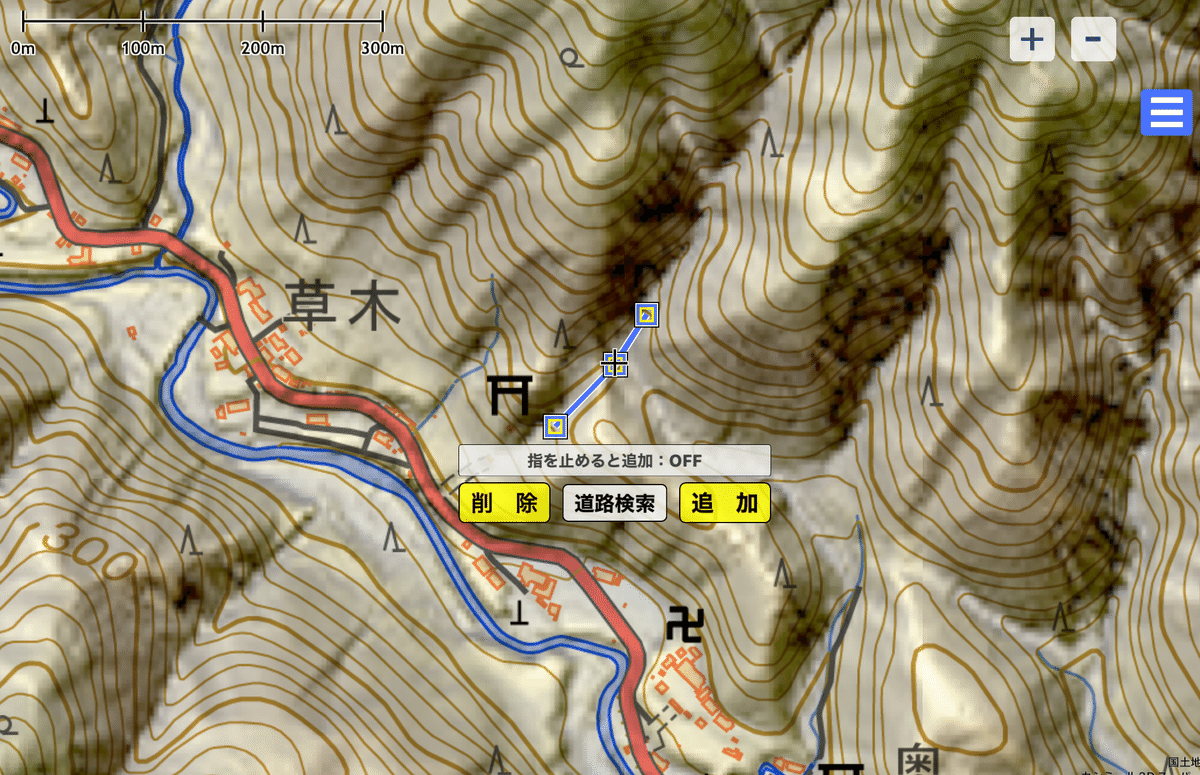

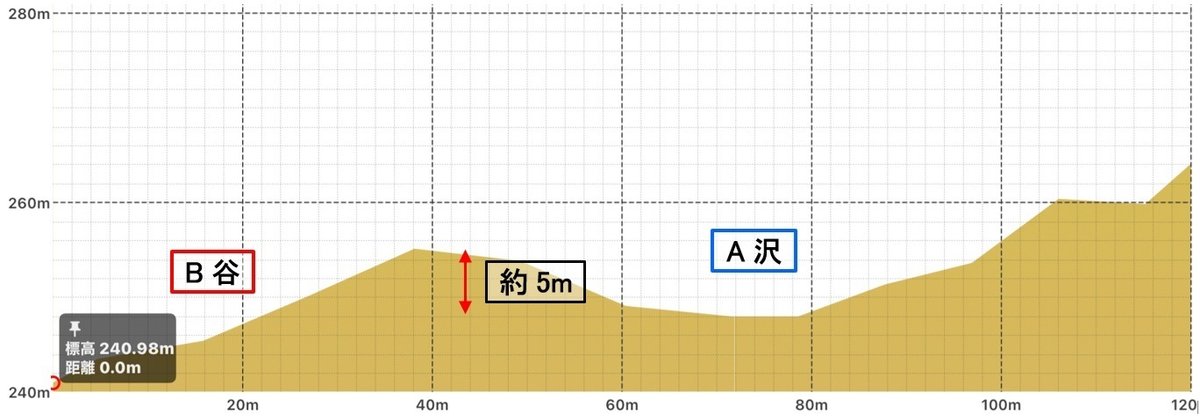

地形図では見分けにくいため、断面図を作成しました。

上図の青線のルートで断面図をつくりました。

このように、まだ高さ約5mの尾根があるため、赤点線の谷と青線の沢は繋がっていないことが分かります。

もう1度、先ほどの図に戻ります。

間に尾根があるとは言え、A沢とB谷がつながるのは時間の問題のように見えますよね。

例えば上流で土石流が発生した場合、土石流は直進性が強いので尾根を乗り越えてまっすぐ流下する可能性があります。

尾根は約5mの高さはありますが、壁のように垂直ではなく緩やかな斜面ですので可能性はありそうです。

一度、A沢上流部とB谷が繋がってしまえば、A沢中流部は上流を失い、A沢上流とB谷が1本の真っすぐな沢になります。

つまり本巣市根尾奥谷と同様の地形になります。

つまり、こうなります。

A沢は分断され、上流域はB沢に奪われてしまいます。

また白点線の谷もかつては繋がっていたのでしょうが、上流がA沢に奪われ、下流域が分断されています。

こういった現象を「河川争奪」と言います。

※河川争奪には色々なパターンがありますので、今後の日曜地質学で紹介します。

いかがでしたか?

断層の横ずれ運動の証拠となる地形は谷の変形であり、それが長い年月をかけた地形変形と河川争奪の歴史を刻む地形でもありました。

お読みいただき、ありがとうございました。