がけ崩れ(崩壊)をもっと詳しく!【災害から身を守るvol.6】

※まず冒頭で令和2年7月豪雨に被災して亡くなられた方々に心より御冥福をお祈りするとともに、被災した全ての方々にお見舞い申し上げます。

ここ数日は土砂災害についてお話ししていますが、がけ崩れ(崩壊)が一番説明しにくいかもしれません。

何せ自然現象。規模やカタチなど様々なものがあります。

規模が大きくなるほど、がけ崩れと言うより崩壊と呼ぶようになります。

では、今回はがけ崩れ(崩壊)について少し深掘りしてみましょう。

※トップ画像は令和2年7月豪雨による土砂災害画像:国交省資料より

落石もがけ崩れの1つ

がけ崩れの究極に規模の小さいものは落石です。

もしくは山の奥の方でがけ崩れ(崩壊)が起き、その土砂のほとんどは山の斜面に残り、一部の岩塊だけが落石で落ちていくというケースもあります。

落石のイメージ図:三嶋ほか(2007)より

上の図のように、斜面のてっぺん付近の岩場から岩のカケラがポロっと抜け落ち、少しずつ斜面を転がる場合もあります。

岩盤にはたくさん割れ目が入ってたりしますので、その割れ目の間隔が数m単位だったりすると、抜け落ちる岩塊のサイズが大きくなり、被害が大きくなります。

原因は様々

がけ崩れ、崩壊、落石の厄介な面は「色々な要因が少しずつ重なり、ある日、何かをキッカケに突然起こる」ことです。

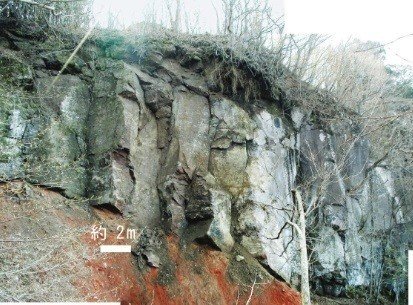

落石発生源の一例:三嶋ほか(2007)より

例えば、この写真。

岩盤にたくさん割れ目が入ってますよね。この割れ目そのものは最初から岩盤に出来ているものです。

これらは長い年月の間、地震の揺れや重力、浸み込んだ水の凍結・融解の繰り返しなどで、だんだん開いていきます。

そしてある程度開くと、植物の根っこがどんどん入って行き、さらに開いていきます。

そして大雨や地震をキッカケにして落石・がけ崩れ・崩壊が起きてしまいます。

例えば大きな木の根っこが入ってる岩盤があるとしましょう。強風でその木が大きく揺れて、その影響で岩塊が抜け落ちることもありえます。

浮石(うきいし)の事例:三嶋ほか(2007)より

上の写真の岩盤の割れ目のゆるみがもっと大きくなると、この写真のようになります。

こうして徐々に不安定になり、何かのきっかけで災害になってしまいます。

ですので、もし近所や良く通る道で、例え小さい石ころでも「最近、やけにぽろぽろ石ころや砂が道路に溜まってるな」ということがあれば、その道路の管轄の役所に通報するよう、お願いします。

今はたいしたことは無くても、上の方で何かが起こっている可能性があります。専門家が点検すれば、未然に災害を防げる可能性があります。

地震が原因の崖崩れ・崩壊の恐ろしさ

私自身が約20年、斜面災害対策の技術者として仕事をした経験の中で痛感しているのは、地震が原因の崖崩れ・崩壊ほど恐ろしいものはないというものです。(※もちろん他の災害も恐ろしいですが)

大雨が原因の場合、天気予報を見ながら、もしくは自治体からの警報などで、事前に避難すれば助かります。

でも地震は突然起こり、しかもがけ崩れ(崩壊)は一瞬でドサッと来ます。逃げようがないんですよね。

北海道胆振東部地震による斜面崩壊事例:林野庁より

上の写真は2018年に起こった北海道胆振東部地震で発生した崩壊です。

これによって多くの方々が亡くなってしまっています。

時間は夜中の3時頃。逃げようがありませんよね。

このタイプに似た崩壊は岩手宮城内陸地震でも起こってますし、今は原因が研究されつつあります。

いずれ、論文を集めて読み、noteで紹介したいと思います。

このタイプは危険が予測される斜面の近くには住まない、今住んでる人は引っ越しをする。その引っ越しのために国や自治体などが全額を負担するなどなど、新しい制度が必要では?と私個人は思っています。

国も何かしら考えているかもしれませんが、市民の側から要望することも重要ですよね。

いずれ賛同者を募り、行動を起こしたい気持ちがあります。

いかがでしたでしょうか?

落石・がけ崩れ・崩壊は一瞬で人の命を奪います。

自宅の近所に危険な斜面がなくても、普段通る道や旅行先など、少しでも多くの方々に崖に注意を払う習慣を身につけていただければ幸いです。

お読みいただき、ありがとうございました。

次の話題はコチラ👇

参考文献

三嶋 昭二・能見 忠歳・佐藤 史・馬 貴臣・辻 雅規野口 礼人・山本 益男・山田 隆宏・宮良 圭一(2007) 国道279号易国間地区における道路防災の取り組み.応用地質技術年報,No.27,2007,p.1-28