"奇襲"が成功した地形・地質的理由:「長篠の戦い」を地形・地質的観点で見るpart4【合戦場の地形&地質vol.6-4】

日本の歴史上の「戦い」を地形・地質的観点で見るシリーズ「合戦上の地形&地質」。

長篠の戦いは日本の歴史上、初めて鉄砲を組織的に運用した戦(いくさ)としても有名です。

前回は決戦の直前に決行された砦への奇襲攻撃に注目。

砦がある山体は広く、大きく迂回する道程は複雑であり、地理・地形への精通がカギを握る作戦でした。

今回は奇襲ルートとなった山地の複雑な地形がどのようにして形成されたのか?探っていきましょう。

山体の全容

武田軍が長篠城を包囲するために築いた5つの砦は、豊川を挟んだ対岸の山地の先端部に位置しています。

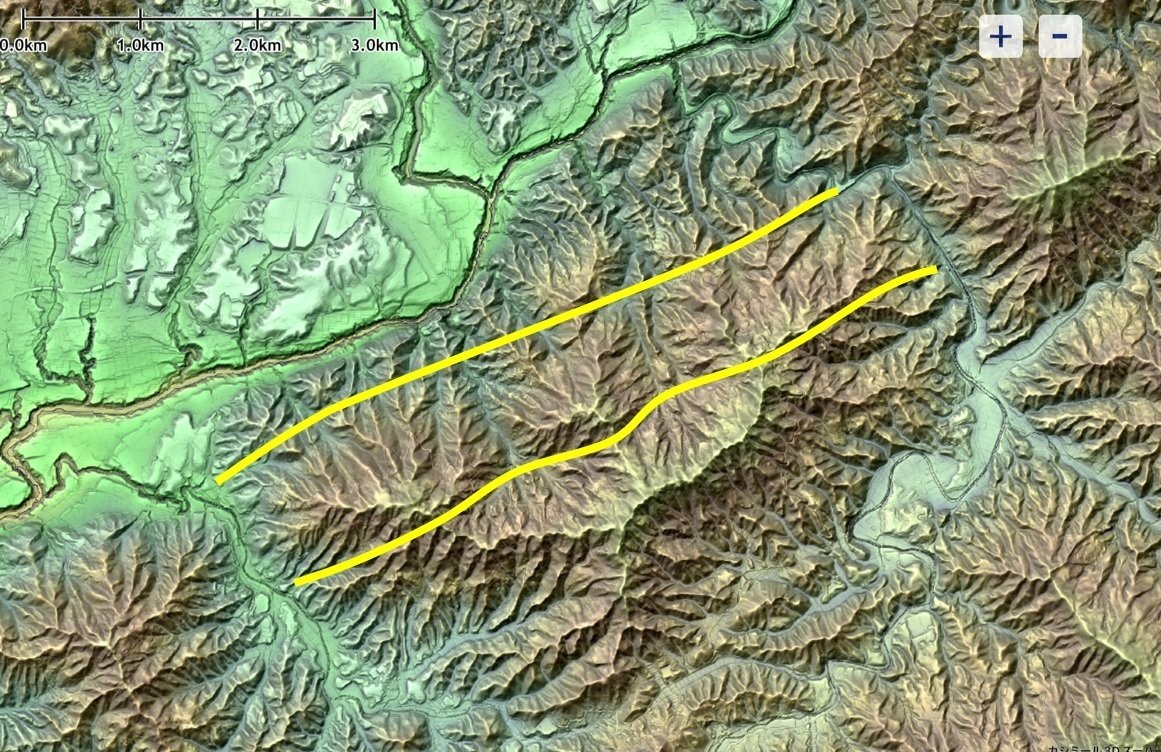

大局的に見れば、山地は西南西-東北東方向に広く伸びていますが、谷で画された一連の地形として見れば、上図の黄色点線の範囲でしょう。

この山地の規模は幅約6km、奥行き約4kmほどです。

北東端の砦群に奇襲をしかけるために、南西側から裏に回り込んで峠を越え、尾根沿いに北上して砦を目指すこととなります。

尾根は西南西-東北東方向に伸びるものが主体になっているので、この山地は大局的には、北西向き斜面と南東向き斜面に分けられます。

そして北西向き斜面は比較的なだらかで、逆側は急斜面になっています。

また尾根は西南西-東北東方向は連続性が良いですが、北北西-南南東方向のものは途切れる場所が散見されます。

特に砦に近い場所で途切れ途切れになっています。

そのため地形は複雑で道も曲がりくねっていて複雑です。

後述する理由で分かれ道もたくさんあったろうし、夜間でなおさら方向感覚は狂いやすいし、迷う危険があります。

武田が長篠城を領有していたのは約1年と短いですが、この山地の地理・地形の概要は把握していただろうと思います。

そのため

比較的規模の広い山地

裏側斜面は急傾斜

山道は複雑

などの理由から、奇襲される可能性を低く見積もっていたと考えられます。

このことも、奇襲作戦が成功した理由の1つでしょう。

ではこの地形、どうしてこのようになったのでしょうか?

複雑な地形を深堀りする

この山地の複雑な地形をもう少し詳しく見ると、以下の2つの特徴があります。

山地を横断する2本の「線構造」

北向き斜面は侵食が進んでいる

以下、順に詳しくお話ししましょう。

目を凝らせば「まっすぐ」地形が見える?

地形学・地質学の分野では「リニアメント」と言う言葉があります。

これは「妙に直線状になっている地形」のことで、「地質的な原因があるであろう」という考えが前提となっています。

(※詳しくは「日曜地質学」でお話ししようと思います)

専門的な仕事で地形図との睨めっこを重ねていると、"一般的な"地形と"一般的ではない"地形の違いが見えてきます。

リニアメントはそのうちの1つなのですが、「パッと見て分かるもの」と「分かりにくいけど何度も見るうちに見えてくるもの」があります。

今回の山地のリニアメントは分かりにくいです。

私もはじめは気づかず、何度も見るうちに「あれ?」となりました。

どうでしょうか?

何も図示していないものも載せますので、見比べてみてください。

見えるでしょうか?

地質図です。

この山地のリニアメントの正体は断層でした。

図の太い黒線や黒点線が断層です。

私が描いた黄色線は多少ズレてはいますが。

なおこの地域には日本屈指の大断層である中央構造線が通っており、ここは特に断層の幅が広く、北の点線と黄色線と重なる2条の断層も含め、広い意味で中央構造線と考えられています。

まっすぐ地形の正体は?

まっすぐに見える地形は、どうやら断層が原因で形成されたようです。

でも最初に見た地形図だと、確かに直線状のものが見えますが、それらが何なのかまでは分からないですよね?

と言うことで、拡大して見てみましょう♬

・・が、続きは次回です!

お読みいただき、ありがとうございました。