正しくシステム化範囲の調査しないとスコープが膨れます!

お疲れ様です、ゆーろー@常駐しないPMOです。

わたしがプロコンサルとして参加しているiPM naviのコラムをご紹介します。

ITプロジェクトでは、プロジェクト計画の段階でスコープを明確にする重要なタスクがあります。

スコープは、プロジェクトの中でも品質、コスト、スケジュールに大きな影響を与えるものです。

RFPには、クライアントがイメージしているすスコープが記載されているものですが、果たして、それだけで足りてるのでしょうか?

業務範囲とシステム範囲が明確にならないとスコープは決まりません。

特に、システムに慣れていないクライアントであれば、システム化範囲が曖昧な場合も多いものです。

こんにちは、プロコンサルのえのきです。

私が参加しているiPM naviで、現役のPMの方から、

『プロジェクト計画を立てる中でスコープを決めていくが、システム化範囲を明確にするのに、苦労している』との相談がありました。

そこで、私が現役PMの方へ解答した内容をコラムにまとめました。

今回の内容は、PMを初めてやる方でも、現場で活用できる内容となっています。

また、PM経験のある方も、ご自分の方法論と比較しながら読んでください。

1.スコープを明確にする

プロジェクト計画では、スコープを明確にしなければなりません。

一般的にプロジェクトチームはクライアントが準備した作業範囲技術書をもとにシステム化対象の範囲、成果物を明確にしていきます。

スコープを明確にする上で失敗するケースは、作業範囲技術書を鵜呑みにすることです。

クライアントが、頭の中でイメージしているスコープと作業範囲技術書には、ギャップがあるものです。

そのため、どのようなシステムを作るのか? まずは、システム化対象の範囲を確認することから始めてください。

2.クライアントへの確認

システム化範囲を調査をする上で、クライアントへ確認する必要があります。

作業範囲技術書に抜け漏れがないのか?

これが確認ということです。

この時、やってはいけないのが

『作業範囲技術書に抜け漏れはありませんか?』という確認です。

確認とは、あなたがクライアントのイメージしているスコープを理解しているをを評価してもらうことです。

そのため、あなたがスコープの仮説を立てることになります。

また、スコープの仮説をクライアントがイメージできるように、いくつかの資料を準備してください。

所謂、仮説を検証する準備をすることになります。

3.資料を準備する

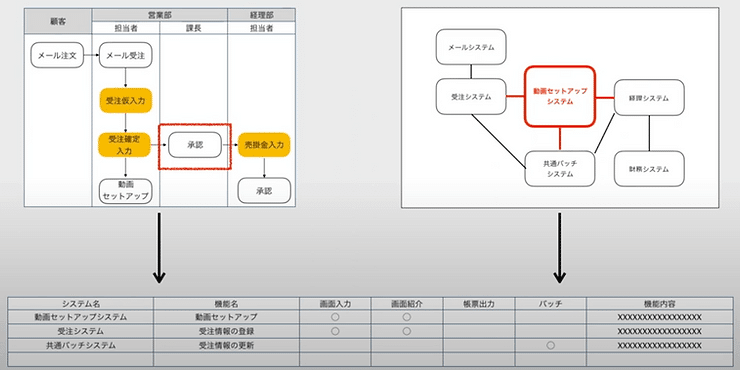

仮説検証に必要な資料は3つです。

・業務フロー図

・システム概要図

・機能一覧

(1) 業務フロー図

業務フロー図は、作業範囲技術書をもとに作成します。

業務フローは、目に見えづらい仕事の流れを見える形にして、クライアントと共有したり、仕事の詳細な内容を確認することができます。

そのため、『誰が』、『いつ』、『何をきっかけに』、『どんな作業を』、『どのような場合に行っているのか』を表現します。

作成した業務フローが、辻褄が合わなく正しく業務運用ができないと思われる場合は、作業範囲技術書に抜け漏れがある、または間違っているこのようなことが考えられます。

その時は、クライアントがイメージしているサービスに対して、同業他社の業務フローや類似サービスフローを見つけ出し、それをあなたが作成した業務フローに追加していきます。

追加した範囲は、クライアントが理解できるように色付けしておきましょう。

(2)システム概念図

作業範囲技術書と業務フローを使って、同業他社の業務や類似サービスをヒントにシステム概要図を作成します。

システム概要図は、『新しいシステムがどうなるかの基本部分』と『関係するシステム』も含めて分かりやすく、具体的なイメージがつかめるように表現します。

この時、クライアントが、利用するフロントシステムは誰でもイメージしやすいので、抜け漏れすることはありません。

しかし、これらの抜け漏れが多いもので、失念せず作成してください

・インターフェースを持っているシステム

・社内の関係部門が利用するバックオフィスシステム

・定期的に実行されるバッチシステム

(3)機能一覧

機能一覧は、システムで実装される大きな括りでの機能を一覧にしたものです。

大きな括りとは、業務フローの一つのプロセスに対して、一つのシステム機能となります。

業務フローとシステム概要図を使って、同業他社の業務や類似サービスをヒントに、機能一覧を作成します。

4.仮説の検証

業務フロー図、システム概要図、機能一覧の作成が終わったら、これらの資料を使ってクライアントへ、スコープの確認を行ってください。

最初は、検討外れもあるでしょう!

しかし、資料を使っているので、クライアントもイメージしやすく、具体的な情報を得られることができます。

この確認作業を、何度か繰り返すことで、スコープが明確になっていきます。

また、ここで気を付けて欲しいのが、 あくまでも、スコープを決めるということです。

具体的に、要件を落とし込むことではありません。 要件を落とし込む作業は、要件定義工程や基本設計工程で行うことになります。

要件定義・基本設計を通じて、業務フロー図、システム概要図、機能一覧をブラッシュアップしてください。

まとめ

今回は、プロジェクト計画を立てる中で、スコープを明確にする上で、『システム化範囲の調査方法』について、解説しました。

クライアントの要望に従ってシステムを開発する際に、計画段階でシステム化範囲が分かっているのと、分かっていないのでは、天地の差があります。

要件定義工程や設計工程で、システム化範囲を調査して明確にしていくこともできますが、プロジェクト全体のスケジュールやコストに大きく影響を与えます。

そのため、プロジェクト計画の段階で、システム化範囲が分かっているプロジェクトとは、実行フェーズでのリスクを抑えているプロジェクトと位置付けられます。

システム化範囲を調査するには、クライアントへのヒアリングも重要なタスクです。

そのため、事前にプロジェクトでは、これらのポイントとなる資料を準備して、しっかりとクライアントへヒアリングしてください。

・業務フロー図

・システム概要図

・機能一覧

今回のお悩みごとは、多くのPMが抱えていると思います。

・専門家に聞くにしても高いお金が必要

・ネットで調べるのも時間が掛かる

このようなことで、プロジェクトの問題を解決できない人や学び直しに躊躇している人が多いと思います。

iPM navi は、このような不便さを一気に解消できる無料サービスを公開中です。

お悩みワードを選ぶと解決ヒントになるコラムが検索できます。

他ではない新しいサービスが無料で利用できます。

あなたのプロジェクト活動のツール、学び直しの教材に使ってください。

詳しくはiPM naviのサイトで確認してください。

サイトはこちら↓

最後まで読んでいただき有難う御座いました。

いいなと思ったら応援しよう!