『情熱大陸』にも登場した布団職人・丹羽拓也さんがロンドンへ!布団の歴史を学ぶ✨【全文無料】

今週はめちゃ寒のロンドンからこんにちは。どのくらい寒いのかと言いますと、最高気温が5℃、最低気温がマイナス1℃です。晴天なのが救いですが、外出する気にはなれませんね。ぶるぶる。

さて、寒くなると、朝はお布団からなかなか離れられない方も多いのではないかと思います。お布団、ふわふわでぬくぬくで幸せですもんね…。わたしはロンドンに引っ越してからはベッドになってしまいましたが、東京に住んでいたころはお布団派でした。

今日はそんなお布団のお話です。

実は先週、ロンドンに超有名布団職人の丹羽拓也さんがお越しになりました。2年前にテレビ番組『情熱大陸』でお父様と共に特集されたので、ご存じの方も多いかもしれませんね。丹羽ふとん店のお布団は現在、5年待ちだそうです。購入できた方は超ラッキー!!

ジャパン・ハウス・ロンドンで丹羽拓也さんによるさまざまなイベントがあり、興味津々のわたしはワクワクしながら参加してきました!なお、丹羽拓也さんは、たしか今週はアイルランドでも布団づくりのデモンストレーションをされています。

今回はまず「布団の歴史と技術:丹羽ふとん店五代目・丹羽拓也による講演」の一部をご紹介します。お布団がきっともっと好きになるはず🥰

そろそろ解禁か?と思い、クリスマスカラーコーデにしてみました。ちなみに街中ではすでに、トナカイカチューシャをつけた人を2人(1人は10月下旬に…)、サンタ帽の人を1人見かけています。着物の民は季節の先取りが命!しかし早すぎても粋じゃない!負けられない戦いがここにはあるのです🔥

さて、やって来ました、ジャパン・ハウス・ロンドン。いつも大変お世話になっております。この講演も無料で、日本に税金を納めていない身としては、このように日本語や英語でレポを書くことがせめてもの貢献と心得ております。

この布団イベントへの参加者は95%以上が外国人(日本人以外という意味)。すごい熱気で、皆さんの布団に関する関心の高さをひしひしと感じました。

入場の列で後ろに立っていた年配のイギリス人男性が話しかけてきて、「日本を訪れたことはないが、日本の伝統文化に深い興味があり、スイスの布団職人がつくった布団を所有している」とおっしゃっていました。「え、スイスに日本スタイルの布団職人が!?」と聞いたら「そうなんだよ」と。真偽のほどはわかりませんが…。

こちらが「丹羽ふとん店」5代目・丹羽拓也さん。2011年に第26回技能グランプリ優勝、厚生労働大臣賞受賞。布団職歴7年での優勝は寝具業界最速という、布団界の超エリートと言えます。

お布団には主に、掛け布団、敷布団、座布団があるのは、皆さまご存じの通りです。

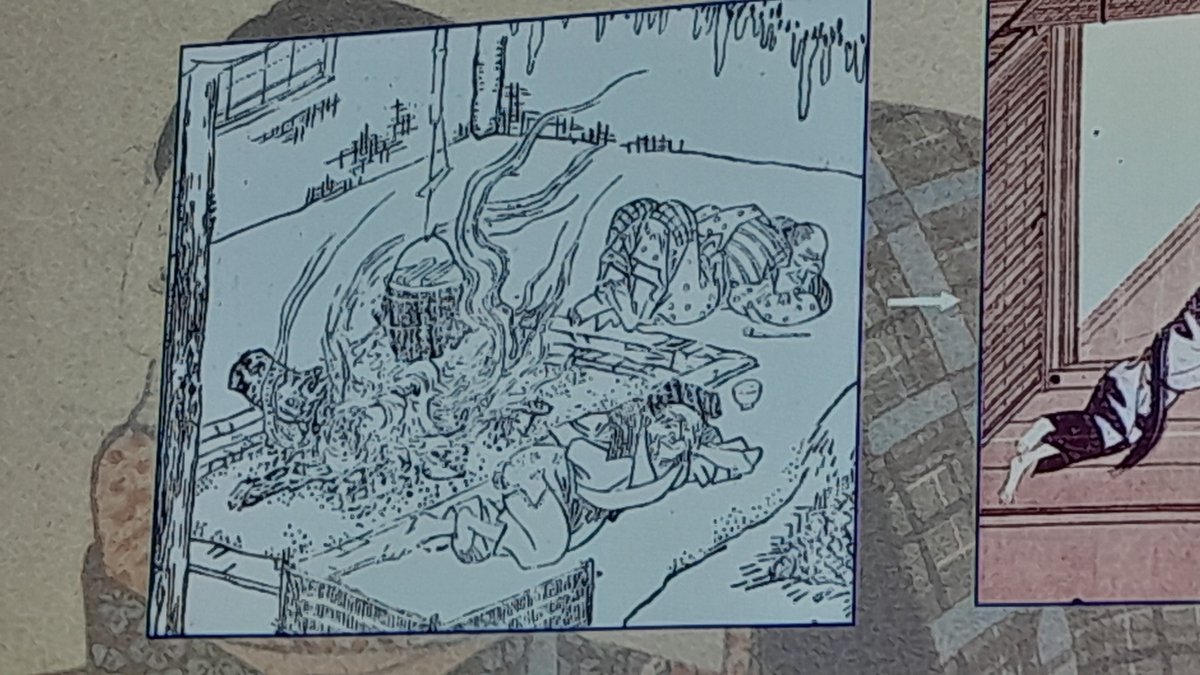

しかし、昔からこのような布団が存在していたわけではありません。庶民はこの絵のように、囲炉裏端でそのまま雑魚寝というスタイルが一般的だったよう。

奈良時代~室町時代には、身分の高い人は畳の上に寝て、着物を体にかけて寝ていました。

わたしは『枕草子』ファンで、以下のくだりがとくに好きなのです。まさに上の絵のようなイメージですね💗

七月ばかりに、風いたう吹きて、雨など騒がしき日、おほかたいと涼しければ、扇もうち忘れたるに、汗の香すこしかかへたる綿衣(わたぎぬ)の薄きを、いとよくひき着て、昼寝したるこそ、をかしけれ。

戦国時代には木綿の栽培がスタート。防寒具として綿入れが登場しました。寝具としても使用されるようになって、そちらは「搔巻(かいまき)」と呼ばれています。掛け布団のようでもありますが、袖や衿が付いているんですよね。

江戸時代中期から綿入りの敷布団が使用され始めますが、一般に綿布団が普及したのは明治中期以降。

つまり、日本人の多くが綿布団を使うようになったのは150年ほど前ということになります。案外、歴史が短いと思われる方も多いのではないでしょうか。

昭和30年代までは布団を家庭で作ることも一般的だったよう。今のようにプロが作った美しい布団で寝られるのが、どれだけ特別でありがたいことなのかがよくわかります✨

一方で、現在では打ち直しをしない、使い捨ての化繊の量産品もかなり多くなりました。1人暮らしを始めたばかりの方などは、そういうものを気軽に買うことが多いですよね。また、掛布団には綿布団ではなく羽毛布団などを選ばれる方も増えているでしょう。

次回は、伝統的な綿布団づくりの概略と、プロによる座布団づくりの実演をご紹介します😊

ここから先は

¥ 200

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?