化学のすゝめ(2)~成績を伸ばすための真似~

”真似”が成績を伸ばす!?

前回、化学の成績を伸ばすには真似をすることが効果的であり、その方法にコツがあるということを書いた。

前回はひっぱりにひぱった結果、重要な部分を書けずに終わってしまった。これに関しては申し訳ないと思っている。

とまあ、こんなどうでもよいことを書いているから伝えたいことを書けずに終わってしまう訳だが……(と言いつつも雑談を書き続けるこの有様である)

それそろ、本題に戻ろう。早速、結論だ。

成績を伸ばすための真似に必要なコツそれは……

問題の解き方を真似するということだ。前回に引き続き、当たり前のことを言うなという声が聞こえてくるが、今回も無視させてもらう。「そのくらいすでにやっている」という人がいれば、読むのをやめてくれればよい。なぜなら、そういった人からすればこの時間は無駄になる可能性があるからだ。だって、すでに出来ていることを私から教わる必要はないのだから。

しかし、私の考える”正しい真似”を出来ている人はほんの一部だと思う。だからこそ、本気で結果を出したい人は最後まで読むことをおすすめする。もちろん前回同様、強制ではない。

では、問題の解き方を正しく真似するとはどういうことなのか?

それは、自分の信じた”正しい指導者”の問題文の読み方・立式の方法・解答手順など問題の解き方全てを完璧に模倣するということだ。そう、あたかも、黄瀬のパーフェクトコピーのように(筆者は黒バスファンなのだ)。

パーフェクト・コピー

さあ、どうだろう。ここまで言えば、自分は正しい真似が出来ているという自信がなくなってきたのではないだろうか。

では、要点を再確認しよう。正しい真似には大きく2つのポイントがある。それは、

1.正しい指導者を見つけること

2.解き方だけでなく、問題の読み方から真似すること

である。

一旦、1.正しい指導者を見つけることは置いといて、先に『2.解き方だけでなく、問題の読み方から真似すること』について説明しよう。

まずはやり方だ。

これについては言うまでもない。これまで何度も述べたように、問題を見た瞬間からその問題を解き終えるまですべてをそのまま模倣するだけだ。

念のため、具体的に書いておく。是非参考にしてほしい。

【問題を読むとき】

・どのワードに着目しているのか(キーワードは何か)

・どこに線を引いているのか

【立式するとき】

・何に着目して式を立てているのか

・2つの数値a、bの積を求めるときは、a×bなのかb×aなのか

【計算するとき】

・煩雑な小数の計算はどうしているか

・掛け算が先か、割り算が先か

などなど……書けばキリがないのだが、過程の全てを真似することを心がけてほしい。

疑問を抱く人もいるだろう。「ここまで真似する必要があるのか」、「なぜ、読み方も真似しなければならないのか」と。

特に、「2つの数値a、bの積を求めるときは、a×bなのかb×aなのか」や「掛け算が先か、割り算が先か」は数学的には同じことであり、納得できない人も多いと思う。

だが、これらにも意味がある(少なくとも、私は意味があると考えている)。なぜなら、問題を解く全ての過程に指導者の意図がある(はずだ)からだ。

たとえば、「掛け算が先か、割り算が先か」についてだが、私は常に掛け算を先にするよう心掛けている。

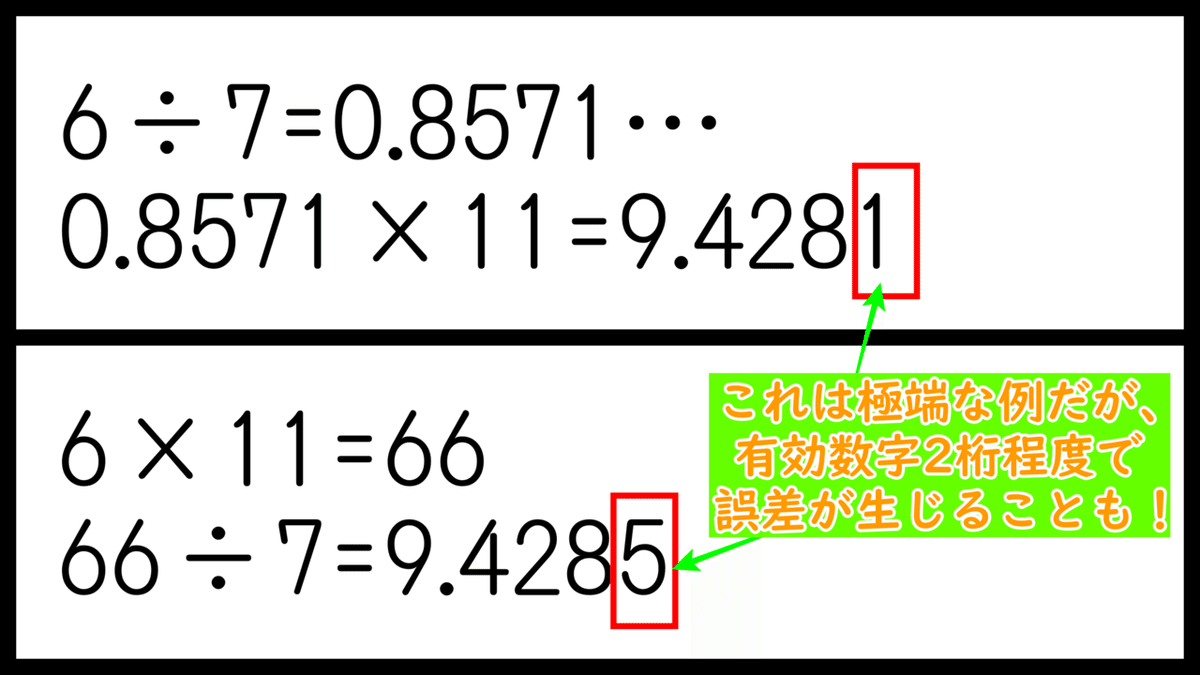

割り算を先にしてしまうと、有効数字の問題が生じてしまい、計算結果にわずかな誤差が生じることがあるからだ(もちろん割り切れる計算の場合は問題ないのだが、割り切れない場合も少なくない)。

つまり、掛け算を先にする方が効率的なのだ。

これが、1つ目の理由である。入試問題を研究している正しい指導者は、受験生がよく間違える部分を把握し、その上で、指導をしている。だから、効率的にかつ計算ミスを少なく解ける手段を研究している。

そして、その研究しつくされた手段は計算過程のみならず、問題の読み方にも潜んでいる。だから私は、問題文の読み方から真似をすることをすすめているのだ。

さあ、ここまで真似の方法とその理由を述べてきたわけだが、実は理由はもう1つある。これは次回書くのでフォローして待っていてほしい。

『化学のすゝめ(2)~成績を伸ばすための真似~』 終

次回

『化学のすゝめ(3)~真似のワケ~』

いいなと思ったら応援しよう!