【ハーベスト(記録) ツール編 】オンラインツールをどう選ぶ? 私たちがツールを選ぶ観点あれこれ

この記事はYoutube オンラインファシリテーターの実験室の連動記事です。

ワークツール編もぜひご覧くださいね!

オンラインファシリテーターの実験室 Vol.20

前回の動画に続き、今回もどんな観点でツールを選んでいるかということを2人で話しています。この回ではワークショップの中のハーベスト(記録)という観点からmiro、padlet、trelloをどのように使っているか(※どんな視点で選んで使っているのか) お伝えしています。

miroを選ぶ視点

・プロジェクト全体像を伝えたい

・自由度が高いツールを使いたい

・参加者に記録に参加してもらいたい

実例としてはこちら!

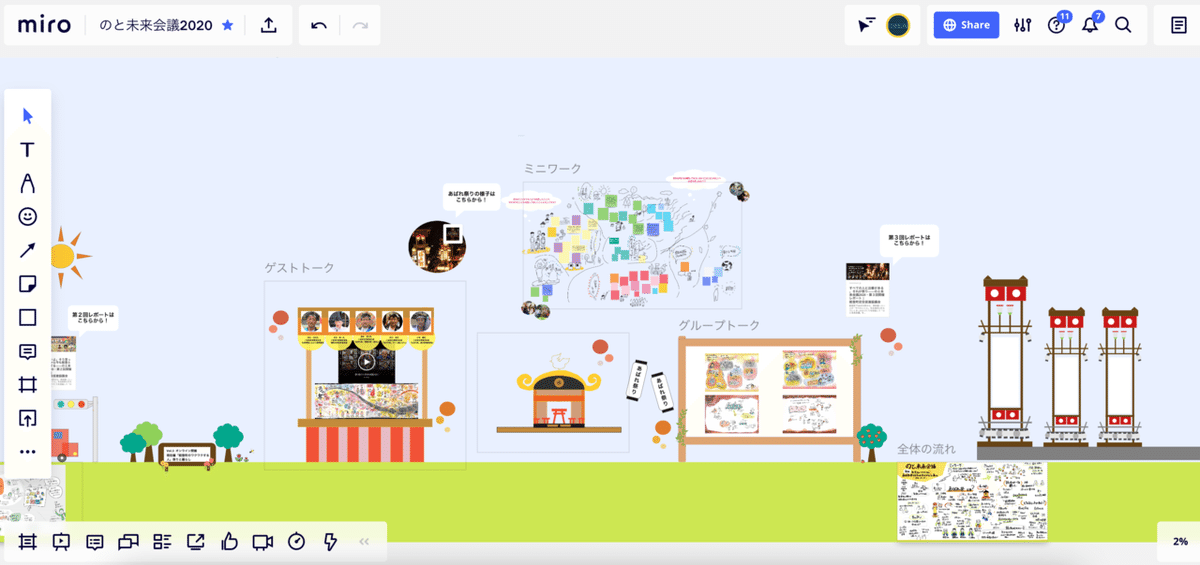

のと未来会議という能登町の役場が主催している未来会議という連続ワークショップのボードです。上記の画面は3回目のものですが、1回目、2回目の内容もボードに残してあり、動画やグラフィックレコーディングを見ることができます。

padletを選ぶ視点

・自由度が高いツールより、定型的なフォーマットがあるものを選びたい

・参加者に記録に参加してもらいたい

・インタラクティブ性が高いツールを使いたい

実例としてはこちら!(動画内でご紹介しているボードです)

ワークショップの様子の記録用ボードとして使ったものです。また、公開しているボードだとこちらも役に立つ事例だと思います。コンパスプロジェクトという"持続可能な地域に向けたSDGsを考える人(SDGs Thinkers)のための教育プログラム" の一貫として北海道大学の公開講座として実施しているものになります。

trelloを選ぶ視点

・アウトプットを整理して公表したい

・情報をカテゴライズして分かりやすく伝えたい

・操作が分かりやすいツールを選びたい

実例としてはこちら!

どちらもTOMONIという私が一緒に実践をするチームで作ったものです。

オンラインファシリテーターからのポイント

今年1年の間でオンラインのツールの実践はさまざまな人が積み重ねてきていると思います。オンラインツールを使うことで、1つのイベント、ワークショップにたくさんの人たちの「少しずつの関わり」を生み出すことができる点が私は個人的にとても好きです。

より協働して場を作っていきたい方、ぜひオンラインボードを使ってみてください。

アーカイブ・感想・コメントはこちらへ!

MIROをアーカイブボードとしてYoutube、note両方の履歴を残して行っています。全てまとめて見たい方はぜひこちらのボードも見てみてください。

オンラインファシリテーターの実験室をテキストで読みたい方は下記のマガジンをぜひフォローしてください!

いいなと思ったら応援しよう!