対象への優しい眼差し 「那波多目功一の世界—花と生命へのまなざしー」@郷さくら美術館

ETVの「日曜美術館」の最後に15分間の「アートシーン」というコーナーがあります。

日本各地で開催中、もしくはこれから開催される展覧会を紹介しているので、自分が行けない地域でも

「へえ、こんな展覧会があるんだ」

と興味深く、時々視聴しています。

先月、この番組で、中目黒にある「郷さくら美術館」で開催中の

「那波多目功一の世界—花と生命へのまなざしー」

が紹介されていました。

(全作品撮影OK)

この美術館はあまり大きくはないのですが、落ち着いてゆっくり見られるのが好きで度々足を運んでいたのですが、しばらくご無沙汰していました。

那波多目功一という名前は記憶していなかったものの、これまでこの美術館を訪れていた時に美術館所蔵の作品を見ていたかもしれません。

入場したところから割と大きな作品が展示されていました。

今回は那波多目氏の約75年の作品の回顧展とのことで、まだ絵を描き始めたばかりの、絵の具の溶き方もわからなくて、画家だった父・那波多目煌星氏に絵の具を溶いてもらって描いた、という作品もありました。

画家本人の作品についての言葉もあり、興味深く拝見しました。

特に印象的だったのは、大きな月が静かな夜空に煌々と輝く「月輪」。

この作品には、このような作者の言葉が添えられていました。

「(前略)終戦の年、特攻隊に志願する近所のお兄さんと夜の砂浜を散歩した時、砂浜の上に浮かんでいる月の印象が強く残り、画面のほとんどが空の作品に挑戦しました。空が重くても軽くてもいけない。密度が濃くなくてはいけないし、透明感も必要だ。」

このお兄さんがどうなったかは記載されていませんでしたが、

「仲の良い年長の少年が命を散らしていく空をそのように描こうとしたのだな」

と思うと、美しい月の輝きが切なく見えて仕方がありませんでした。

そして、母を亡くした年に描いたという「寂」。

「母の面影を牡丹の花に託しました」

との言葉がありました。

建仁寺の竹垣をモチーフにしたそうですが、牡丹がひっそりと咲き誇る竹垣の向こうは彼岸、こちら側は此岸なのでしょう。

なつかしい、慕わしい牡丹の花を眺めても、もうこちらからは手を触れることもできない。

わたしも昨年母を亡くしているので、なんとも思えない気持ちで眺めました。

そして、「年年歳歳」という作品のタイトルに心惹かれました。

「年々歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからず。毎年、毎年、花は変わることなく咲くが、人は年とともに老いていく。(中略)画面の左下の枯れ枝のような冬の木に、春になると可憐なリンゴの花が咲き、小さな実をつけ、やがて大きな実となって色づくというリンゴの一生が、人の一生と重ねて描かれている。白と黒を対比的に用いる意識はここでも働いているが、花や実に用いられた控え目で柔らかな色彩が、人生におけるさまざまな喜びや彩りを暗示しているかのようで、心和む一作となった。」

という「作家の言葉」が添えられていて、

「なるほど、このリンゴの木には

そのような意味があるのか」

と感慨深く拝見しました。

そして、青森の弘前城に取材したという

「北城の春」。

わたしは中学校の修学旅行先が青森・秋田で、春の弘前公園でまさに満開の桜に囲まれた弘前城を見て感激したので、その時のことを思い出しつつ拝見。

また、色鮮やかな孔雀が印象的な「春に憩う」は多摩自然公園で写生してから20年以上立ってから絵にすることができたそうです。

「時をもっと大事に、ゆっくり、ゆったりと時の流れに身を委ね豊かな人生を歩んでいきたいと願う事は無理というものなのでしょうか。」

という「作家の言葉」からも、丁寧にじっくりと対象に向き合う方、

という印象を受けました。

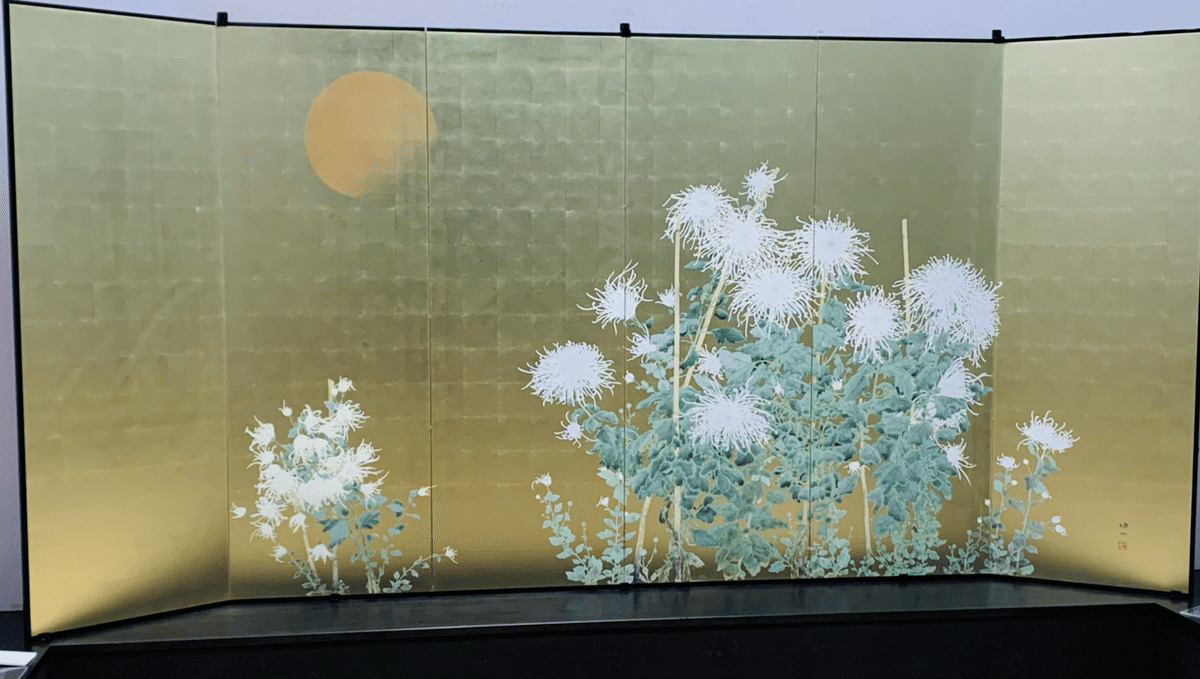

凛とした菊が神々しい「昇陽菊図」やルオーの作品に影響を受け、東大寺の奈良の鹿の写生を生かして描いたという「寂光」など、様々な描き方に挑戦されたことも目の当たりにし、75年の画業の厚さに圧倒されました。

何より、対象へのあたたかな眼差しを感じました。

この展覧会の開催は2月24日(月)までなので、興味のある方はお早めに。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!