これでだれでもかんさつ名人!

1. 観察するときには必ずポイントを伝える

1年生はあさがお、2年生では夏野菜や冬野菜など、生活科では観察がかかせませんよね。3年生からは理科がはじまりますが、ここでも観察はかかせません。

ということで、今回は私が観察をする時におさえていたポイント5選を紹介します!これをおさえるだけで観察レベルがうんとあがりますよ~😊

2. ポイント5選とは?!

①五感をおさえる

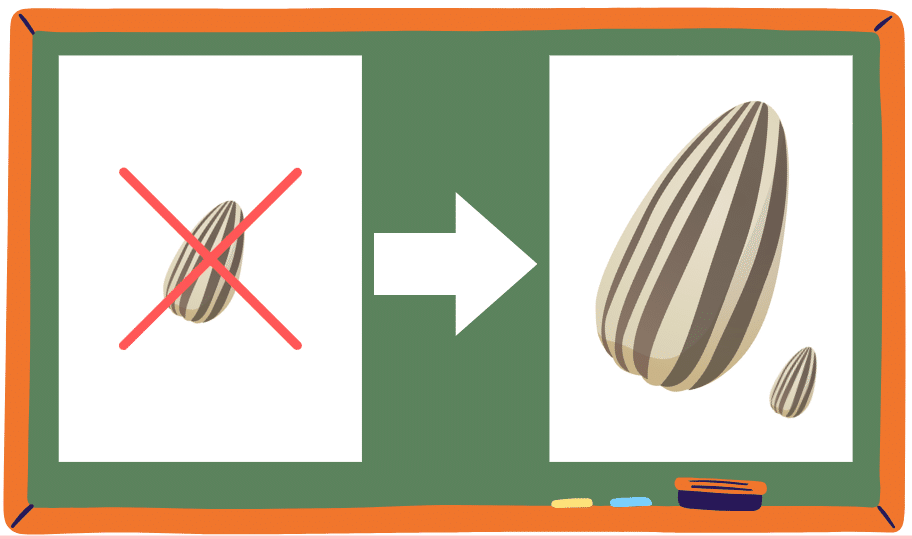

五感といえば視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚ですが、そのまま教えると子どもたちには難しいので黒板に絵を貼ります。いきなりどんどん貼っていいです。

これを貼るだけでも子どもたちは大喜びです。その時に「五感」という言葉を教えて、五感を活用して観察するといいよ!と伝えます。(味覚は使わないと忘れず伝えてくださいね)

②見る視点を与える

五感については伝えたので、見る視点をさらにあたえてあげると子どもたちはうんと観察がじょうずになります。例えば色・形・大きさ・におい・数・太さ・手触り・高さなどです。

子どもたちに「視覚」を使ったら何がわかる?などと聞きながらそのキーワードを1つずつおさえていってください。

一緒に見つけていく方が子どもたちの記憶に残りやすいです。

そしてこの見る視点はとても大切で、その後、観察を続けていく上でも重要になってくるので、私は視点の札を用意しておいて、100均で買えるホワイトボードに貼っておきました。そうすると観察の度に取り出すことができるので便利です✨

このようにラミネートして裏に磁石を貼り、ホワイトボードに貼り付けておきます。観察の時間のたびに取り出して視点を確認していました。

1度作れば何度でも使えますね!

編集できるようになっていると思いますので、子どもたちから出てきた言葉で自由に変えてください!

③絵のかき方

観察をする時にスケッチすることが多いと思うのですが、この時に必ず伝えていたのが「大きくかく」ということです。おそらくこれに関しては、図工の学習などでも子どもたちが画用紙の大きさに対して小さく描く子が結構多いことはあるあるだと思います。なので私は必ず黒板に、こんな風に描くんだよとオーバーすぎるくらい大きく見本をかいてました。

もう1つ、「これは上級編だよ!」と言って教えていたのは、観察用紙を2つに割って、表と裏でかいてもいいし、絵は大きく描くんだけど実物大も横に書いてもいいよ!とも伝えていました。

④たとえを書く

観察の文を書く時に、例えばひまわりの種だと「アーモンドのような~」「小指くらいの大きさ~」というように、みんなが共通でわかるたとえを出して書くといいよ!と伝えてました。

結構これは国語の学習でも使えるのでおすすめです✨

⑤角度を変えるなど細かく見る

裏返してみる、下から見てみる、ふってみる…などなど、いろんな角度から見ることでさらに観察の幅が広がり、さらに名人に近づけるよ!と伝えていました✨

ほんのちょっとだけポイントをおさえてあげるだけで子どもたちの観察力がうんとあがるので、私はこの5選を必ず伝えるようにしていました✨

3. 資料提供

ということで、今回はこの①五感カード②観察視点カードを下記にいれておくので必要な先生はダウンロードしてお使いください✨

2年生の国語の学習でも「かんさつ名人になろう」という単元もあったので、そこでも使えるかもしれませんね✨

観察は1年生~6年生までずっと出てくるものなので、どの学年の時にもていねいに教えてあげることでしっかりと積み上げができると思います。

目指せ!観察名人!を合言葉に子どもたちと観察を楽しんで下さいね😊

☟ 観察視点ダウンロードはこちら ☟