比治の真名井に降りた天女

日出の真那井には行けてないので詳細わからず。

どちらが先なのか。

何の話か、ってヒジのマナイの神話の場所の話。

国東半島に日出と言うところがあり、日出は速見に属しており、その速見が女王国じゃないかという結論に達したところなのだけど、日出、ヒジには真那井という池がある。真那井神社もあることから、かなり古い由緒ある池だろうと思うのだが、何一つ手がかりが見つからない。こう言うのは現地に行って郷土史家が自費出版した資料でもないとどうにもならない。

このヒジのマナイだが実は丹後に全く同じ地名が有り、神話が残っている。

それも豊受女神の神話だ。豊受女神は天照大神を卑弥呼とした時に台与とされる女神になる。

奈具社

丹後国、丹波郡。

群家の西北に比治里 (ひじのさと)がある。この里の比治山 (ひじのやま)の頂上に井があり、その名を 麻奈井(まない)という。今は既に沼と成っている。

あるときこの井に8人の天女が降りて来て水浴びをしていた。

そこに和奈佐の老夫婦が来て密かに1人の天女の衣裳を隠した。

衣裳のあった天女は皆天に飛び上ったが、衣裳の無い天女 は1人で地上に留まり、水に身を隠して恥じていた。

そこで、翁が天女に

「私には子が居ないので、天女のお前を我が子としたい」

と言うと、天女は

「私 は独りで人の間 に留まることになりました。どうして従わないことがありましょうか? どうか衣裳を返して下 さい」

と答えた。

これに翁が言う。

「天女よ、どうして騙そう とするのだ」

「天にある人は信じることを基本としています。どうしてあなたは疑って衣裳を返してくださらないのですか?」

と天女は言う。

「疑惑が多くて信用が無いのが地上の常なのだ。だから疑って帰さなかったのだ」

と翁は答えて、衣裳を返して一緒に自宅に連れ帰り、そのまま10年あまり一緒に住んだ。

天女は良い酒を醸したが、これを1杯飲めばどんな病 でもよく治った。その酒は財を車に積んで送るほど価値が高かった。これにより、老夫婦の家は豊かになり、田畑(土形)は富んだ。故に土形里(ひじかたのさと)というが、その後比治里(ひじのさと)といわれるようになった。

しばらくすると、老夫婦は天女に

「お前は我が子ではない。しばらく 仮住まいさせていただけだ。早々に出ていけ」

と言う。

天女は空を見上げて嘆き、地に伏して泣いた。

「私は 自分の意志で来たわけでは無く、翁の願いに従って来たというのに、どうして悪心を起こして急に出ていけなどと言うのでしょうか?」

そう天女が言うと、翁は憤慨して早く出ていけと追い出した。

そこで天女は涙を流して少し門外に出た。

郷人に、

「久しく 人の世に沈んでいたため、天に帰ることが出来なくなりました。親も縁者も無いので頼るところがありません。私はどうしたよいのでしょう。どうしたら……」

と涙を拭きながら嘆き、天を見上げてこのような歌を歌った。

「天原ふりさけ見れば霞立ち、家路惑ひて行方知らずも」

それから遂に退去して荒鹽村 (あらしほのむら)に到った。

そこで天女は、村人たちに、

「老夫婦の心を思えば、私の心は 荒鹽(荒潮)となんら異なることはありません」

と言った。

よって比治里の荒鹽村という。

また、天女は丹波里の哭木村 (なききのむら)に到り、槻の木にもたれて泣いた。故に哭木村という。

それから天女は竹野郡 (たかののこほり)の船木里(ふなきのさと)の奈具村 (なぐのむら)に到り、そこで村人たちに、

「此処で私の心は奈具志久 (和しく) になりまし た」

と言い、この村に留まった。

これが竹野郡の奈具社(なぐのやしろ)に坐す豊宇加能賣命 (とようかのめ)である。

丹波国風土記逸文 奈具社

天女の辿った道

上記は丹波国風土記逸文の奈具社の項だ。

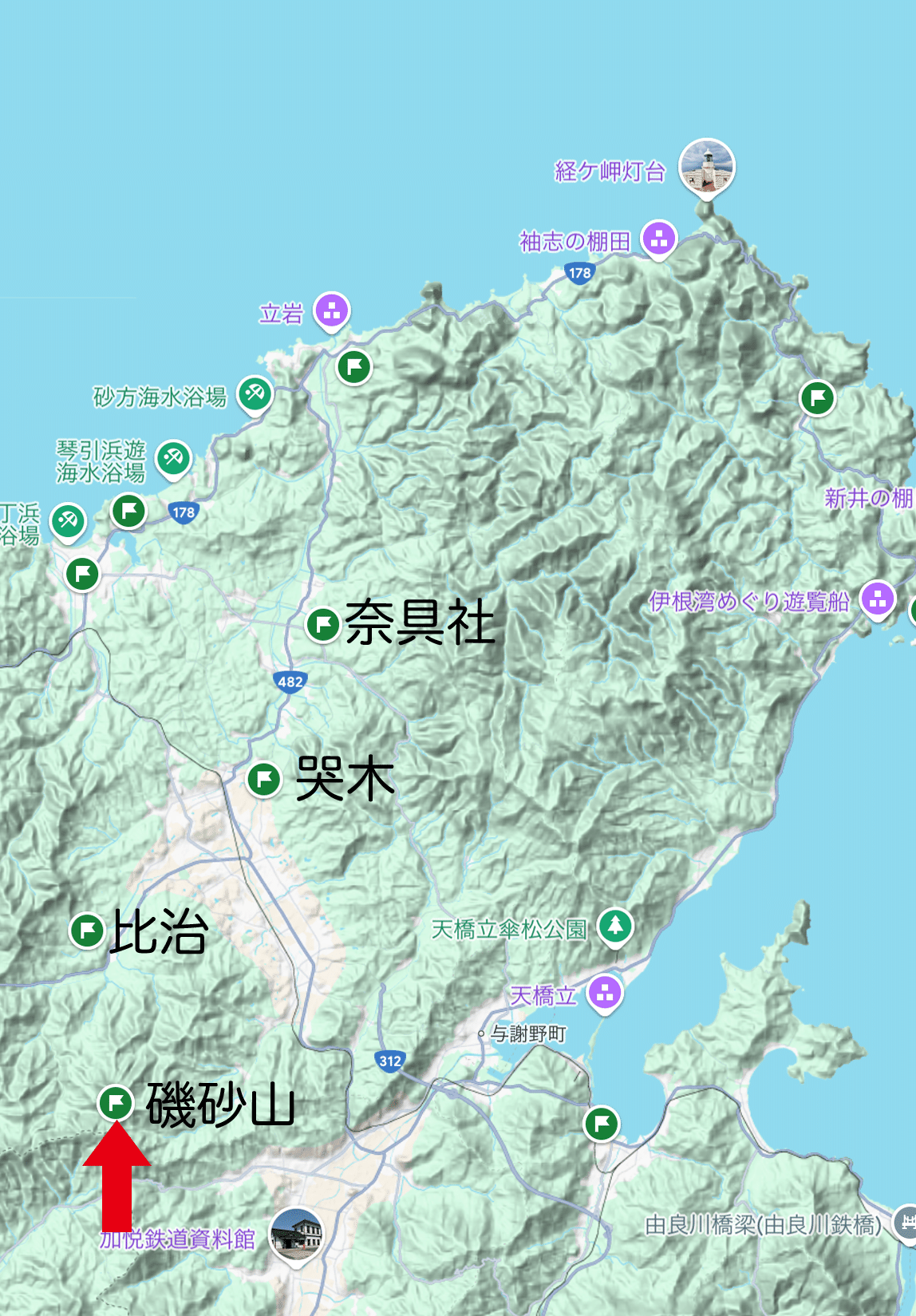

地図に描くと和奈佐の老夫婦に追い出された天女の彷徨った道はこのようになる。

竹野川沿いに下っていっていて、奈具の地でようやく心落ち着ける。

その後、豊受女神は雄略天皇の頃に、天照大神に呼ばれて伊勢に赴き外宮に収まる。

奈具の地に何があるかと言うと、奈具岡遺跡と言って、弥生時代中期から古墳時代にかけて栄えた丹波国の中心地があった。

玉作の遺跡などが残っている。ここで作られた玉は山陰などに運ばれた。

また出土している土器の中には朝鮮半島の伽耶のものもある。

豊受女神が心なぐしくなったのは、ここで丹波の王族に保護されたからかもしれない。

磯砂山

伝説の中の比治山は磯砂山に比定されている。

磯砂山の東南の平地が与謝だ。

ここでは倭姫の時代に天照大神の鏡が祀られた。

そのため元伊勢というが、現在元伊勢を名乗る籠神社は天橋立のたもとにある。

元伊勢籠神社

籠神社の主祭神は天照大神でも豊受大神でもなく、天火明となっている。相殿に天照大神と豊受大神が祀られている。

また海神(わだつみ)と天水分神(あまのみまくり)も祀られている。

何故そのようなことになっているかというと、籠神社の社家海部氏は天火明の子孫だからだ。

国宝海部氏系図

この海部氏の系図は国宝にもなっている。

海部氏の系図は二つある。

9世紀に国に提出したものの写しと思われる本系図と、同じく9世紀に書かれた本系図を補う系図の勘注系図だ。ただし勘注系図は江戸時代の写本しか残っていない。

本系図は天火明の後、三世孫倭彦と続き、その次は応神天皇の頃の建振熊までくだる。

この建振熊は記紀では和珥氏としており、和珥氏の系図を見ると天足彦国押人が祖となっている。海部氏にも天火明にも繫がらない。

勘注系図の方は先代旧事本紀の尾張氏の系図に酷似している。尾張氏もまた天火明の子孫で、海部氏は尾張氏の支族なのか、それとも系図を借りてきただけなのか議論を呼ぶところだ。

ただ、籠神社は元伊勢であり、丹後国一宮であり、そういった由緒ある神社の社家はかつての王族であることも多く、系図をまるきり否定することも出来ないのだ。

本系図

縦に書いてみたらとても大きくなってしまったので横にしてみる。元のものは縦書きで、線で繋げた今でも使う系図の書式としては日本最古のものの1つだ。

勘注系図

こちらは江戸時代の写本しか残っていないことと、中身がセンセーショナルなので、トンデモ好物な私でもどうしたらいいのかわからない……。

江戸時代というと、阿波邪馬台国説や乙子狭姫、丹後国風土記残欠など、古代史の知識を持ったと思われる人の創作か、本当にあった秘された歴史なのか微妙なところのものが多いのだ。当時古代史ブームのようなものがあったのかもしれない。

ただ全くの創作にしては筋が通り過ぎるので扱いが難しい。

トンデモはトンデモらしく妄想を承知で楽しむものなので、本当かもしれないびっくり仰天資料とかは偽書だった時のダメージも真書だった時のダメージもでかいので本当に困る……。

注釈がたくさん入っているのだけどどれをどう入れていいのかわからん。

とりあえず関係ありそうなものだけ抜粋してみたが、豊受大神や火明の注釈が衝撃的すぎる。記紀至上主義の人(大概の人はそうだが)にはこれだけで攻撃されそうだ。

六世孫の大倭姫がよく卑弥呼に比定される。八世孫の大倭姫またの名を天豊姫が台与に比定されるのだが、九世孫、十一世孫にも日女命がいて、実はこちらも卑弥呼や台与に比定されている。

十二世孫の建稲種は日本武尊とともに東征に旅立ち、その途中で亡くなっている。

また七世孫の大海姫は崇神天皇の后の一人で、建諸隅は崇神・垂仁期に活躍した豪族だ。

このあたりの系図は尾張氏の系図に酷似しており、海部氏と尾張氏の血縁関係が取り沙汰され、尾張氏が丹後にも勢力を伸ばしていた証拠とされることもある。

何故「籠」なのか

籠神社の名の籠は祭神つまり彦火明が乗ってきた舟から来ている。

籠の舟なのだ。

この船は記紀では他の場面に出て来る。

山幸、すなわち彦火火出見が兄の釣り針を探しに海神の宮に行く場面だ。

彼は塩椎老に無間勝間小船に乗せられて海神の宮に向かう。この無間勝間は籠で編んだ舟で、籠だと目が空くのでそこに瀝青などを詰めて目を無くす。

彦火火出見はまた、火明の別名として勘注系図に挙げられている。この名は神武天皇の別名でもある。

籠舟と言うともう1つある。

時は雄略天皇の頃、丹後国与謝郡日置里(!)筒川村に容姿端麗な男がいた。水江浦の嶋子という。

あるとき、彼が舟で釣りをしていると五色の亀を得る。亀は舟の上で美しい乙女に変じ、彼を蓬莱の国へと誘う……。

浦島太郎の原型になった丹後国風土記逸文や日本書紀の浦嶋子伝説だ。

亀の甲羅は籠目なので、これも山幸の蓬莱訪問譚と原型が同じように思える。

筒川村は丹後半島の先端にあり、そこにある宇良神社が浦嶋子の住居跡と伝わるが、海から離れている。

しかし蛇行する川沿いにあり、川砂の堆積を思うと、かつてはそこまで海が迫り、海との間を塞ぐ山が波除けになって、天然の良港になっていたのかもしれない。

天火明の辿った道

籠神社の社伝によると、天火明は海からやってきたのだが、はじめに立ち寄ったのが冠島と沓島だった。

そこで妃の市杵島姫と落ち合い結ばれて、天橋立のたもと、今の籠神社の地から上陸する。

その後、磯砂山を登り、去った。

冠島、沓島は伊根の沖合にあり、伊根には豊受女神が天に帰るときに冠と沓を置いていったという伝説が残っている。

この2つの島は籠神社では海の奥宮として聖域に指定している。

天火明が消えた磯砂山には、豊受女神が天下り、奈具社の伝説に繫がる。

この2つの伝説は繫がっていないか?

市杵島姫が豊受女神なのか?

市杵島姫はまたの名を多岐理姫と注釈があるが、宗像三女神は3つの名を持つ同体だ。

そして天火明はどこに消えた?