STAY HOMEで痛くなっちゃった身体のチェックとメンテナンス方法!!

ガースーです❗️

皆さんお元気ですか❓

自宅でSTAY HOMEで過ごされている方も多いと思います。

STAY HOMEと同等に大事なのはENJOY HOMEですよー‼️

先日、世田谷ライフという雑誌でアローが紹介されました〜♪( ´θ`)

さてさて、

自宅に籠ってストレスを溜めないように、これを機会に何か楽しみを見つけたり、必ず発散するように心掛けてくださいね。

そんなSTAY HOMEの中でも、特に座りっぱなしで、身体が痛くなっちゃう方も多いのではないでしょうか❓

私も自宅にいると仕事ばっかりしてしまうので、身体がカチコチになったりします(^_^;)

今回のnoteではそんな身体のメンテナンス方法をお伝えしていきます❗️

身体の痛みって何❓

最初に、ここでは医学的にいう筋骨格系(骨・筋肉・靭帯・腱・神経など)の痛みを「身体の痛み」とさせて頂きます。

この「痛み」って何だと思いますか❓

ザックリですが。。。

不良な動きをしている、悪い姿勢をしている、怪我をしている、硬くなって制限されている. . .

そういった身体の状態を「痛み」という形で身体に警告をしている状況と思ってください。

これを警告アラームと呼びます。

なので警告アラーム(痛み)が出ないようにするには、その要因に対してアプローチしなければなりません。

そのために私たちは身体の「バイオメカニクス」を回復させる事が大事。

バイオメカニクスというのは...、簡単にいうと「動きと身体の特徴」です。

壊れた身体の動き、壊れた身体の特徴を正常にする事が痛みの解消に繋がります❗️

今の身体の状態をチェックしてみましょう!

では、最初に身体のバイオメカニクスのチェックをしていきます。

写真を見ながら真似てみてくださいね❤️

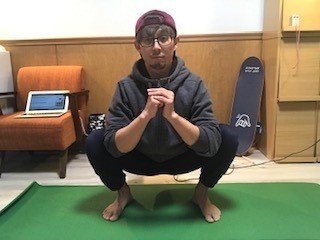

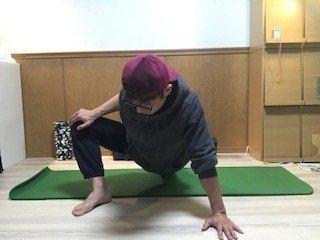

◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎1.ディープスクワットテスト◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎

私はもも裏とふくらはぎがくっ付いていませんが. . . (^^;)

●足(爪先の方向)を出来る限りまっすぐ(0〜12度)にして、足幅は肩幅より少し広めに

●背中はまっすぐにしたまま、股関節に体重を乗せるように一番下までしゃがむ(もも裏とふくらはぎがくっ付くのが理想)

●足裏はしっかり地面につけまま、膝は外へ開く

これが出来ないと以下のことが考えられます!

↓

・足の付け根の曲がりと捻れの硬さ(股関節屈曲・外旋制限)

・内ももと足の付け根の前側の硬さ(股関節内転筋群、腸腰筋の硬さ)

・ふくらはぎと足首の硬さ

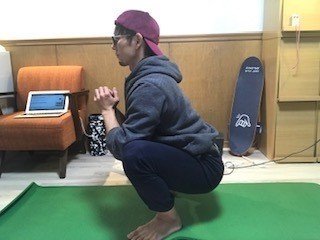

◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎2.ピストルテスト◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎

※ディープスクワットよりもさらに深くまで下ろせるかの柔軟性テストです

私は膝を外へ向けられていません(¬_¬)

●両足を揃えたしゃがんだ形から、片足を伸ばす

●背中は平らにし、立っている軸足の膝は外へ向ける

これが出来ないと以下のことが考えられます!

↓

・足の付け根の曲がりの硬さ(股関節屈曲・外旋制限)

・膝の曲がりの硬さ(膝関節屈曲制限)

・ももの前側の硬さ(大腿四頭筋の硬さ)

・ふくらはぎと足首の硬さ

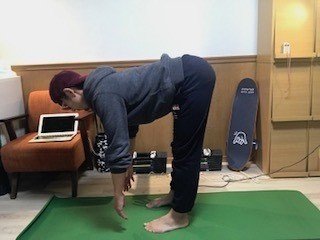

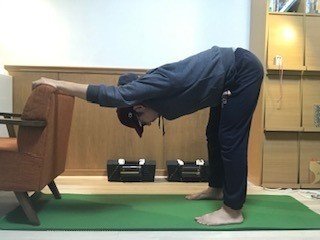

◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎3.ヒップヒンジテスト◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎

私はこれは何となく楽に出来る感じがします

●背中と足を真っ直ぐにしたまま、足の付け根を軸に胴体を前へ倒す(90度が理想)

●お尻は後方へ引き、両手は前へ垂らす

●スネはまっすぐに保つ

これが出来ないと以下のことが考えられます!

↓

・体の裏側全体の筋膜の硬さ(ポステリオキネティックチェーンの不良)

・お尻の硬さ(大臀筋や大腿筋膜張筋の硬さ)

・ももの裏側の硬さ(ハムストリングスの硬さ)

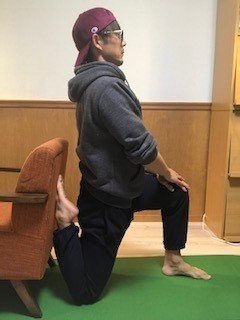

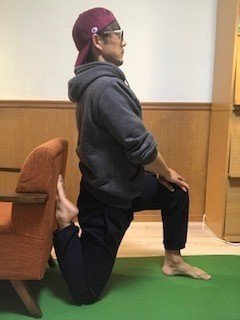

◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎4.ソファーストレッチテスト◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎

私はもも裏とふくらはぎがくっ付いていません(涙)

あと、壁の方がやりやすいと思います

●スネを壁にそわすように膝を床へ置く

●ももの裏側とふくらはぎがくっ付くように胴体を起こす

これが出来ないと以下のことが考えられます!

↓

・前足付け根の後ろ方向への硬さ(股関節伸展制限)

・前足付け根の前側の硬さ(腸腰筋の硬さ)

・前足のももの前側の硬さ(大腿四頭筋の硬さ)

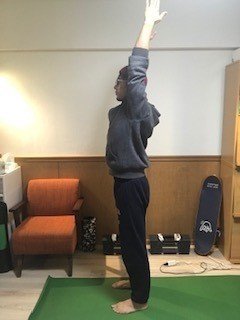

◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎5.オーバーヘッドテスト◾︎◾︎◾︎◾︎◾︎

私はこれは楽チンでした

●背中を真っ直ぐにしたまま、頭上へ腕を持ち上げる(腕が耳の外側にくるのが理想)

●腕は垂直にまっすぐ(肘はしっかり伸ばし、親指が後ろ・脇が前を向くように)

これが出来ないと以下のことが考えられます!

↓

・肩の持ち上げ、捻れの硬さ(肩関節屈曲・外旋制限)

・背中と肩の柔軟性(広背筋の硬さ)

・二の腕の柔軟性(上腕三頭筋の硬さ)

テストはここまでにします👍

皆さんはどうでしたか〜❓

全部やってみるとわかりますが、苦手な部分が見えてくると思います。

これに引っかかる方ほど、普段身体の痛みが出やすいのではないでしょうか❓

ちなみに私は、足の付け根の前側の硬さ、ももの前側の硬さ、あとはしゃがんだ時に膝を外へ向けるのが苦手でした〜😭

身体メンテナンスを実践してみましょう!!

ディープスクワットテストやピストルテストが出来なかった人 足の付け根の前側ほぐしとストレッチ、股関節を広げるストレッチをやってみましょう‼️

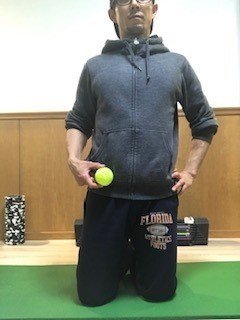

<足の付け根の前側ほぐし>

・股関節の付け根の前側(骨盤の前側の出っ張りの3㎝内側)にテニスボールを当てて、ゆっくり圧をかけながら転がす。息は止めないように2分ずつ。

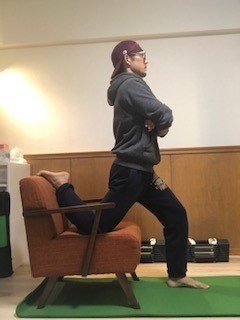

<股関節前側のストレッチ>

家であれば、椅子に膝を乗せるのもありです。ももの前側も一緒に伸びますよ〜

・片膝立ちになり、重心を前方へ移動。その際に必ず腹筋を入れておき、腰の反りが出ないように意識する。付け根の前側の伸びを感じながら30秒キープ。

<股関節を広げるストレッチ>

この二枚はどちらも同じストレッチです。

・片足を後方へ伸ばし、もう一方は足を外へ置き膝を立て、手で膝を押しながら身体を沈めます。付け根の内側の伸びを感じながら30秒キープしましょう。

ヒップヒンジテストが出来なかった人 お尻ほぐし、ももの外側ほぐし、もも裏ほぐし、もも裏のストレッチをやってみましょう‼️

<お尻ほぐし>

・床に座り、一方の足を引っ掛け膝を外へ開きます。膝を開いた側のお尻の下にテニスボールを入れてお尻を揺らすようにほぐします。硬い場所を見つけたら特にそこを重点的に2分ずつ行います。

<ももの外側ほぐし>

・横向きでももの外側にフォームローラーを当ててゆっくり転がすようにほぐします。硬いところを見つけたら特にそこを重点的に2分ずつ行います。

<もも裏ほぐし>

・フォームローラーの上にお尻で乗っかり、そこからもも裏まで転がしながらほぐします。手の支えを少なくしてなるべく重心をローラーに乗せて圧をかけるようにしてみてください。2分ずつ行います。

<もも裏のストレッチ>

・テーブルや椅子の背もたれなどに捕まって、膝を伸ばしたまま、身体を前屈します。前屈の際はなるべく腰を丸めないようにし、股関節から身体を倒すように心がけてください。もも裏が伸びたところで30秒キープ。

ソファーストレッチテストが出来なかった人 ももの前側ほぐし、ももの前側のストレッチをやってみましょう‼️

<ももの前側ほぐし>

・うつ伏せで太ももの前にフォームローラーを入れ、ゆっくりと圧をかけて転がすようにほぐします。痛いところがあったらそこを重点的に2分ずつ行います。

<ももの前側のストレッチ>

これはソファーテストそのものですが、いいストレッチになります

・片膝立ちの形で壁に沿わせるように足を引っ掛け背筋を伸ばします。その際腰が反らないように腹筋を意識しながら行い、ももの前側の伸びを感じながら30秒キープ

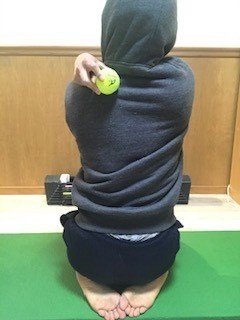

オーバーヘッドテストが出来なかった人 肩甲骨の内側ほぐし、肩甲骨の外側ほぐし、背中のストレッチをやってください‼️

※肩甲骨の内側はこの辺り(肩甲骨の上から下をボールで指してます)

<肩甲骨の内側ほぐし>

肩甲骨の上から下までちょっとずつずらしながらやってみます

・仰向けで肩甲骨の内側のラインにテニスボールを当て腕をあげたり下ろしたりします。ボールの場所をずらしながら行ってください。下・中央・上と三箇所に分けてやっても構いません。片側合計2分ずつ行います。

<肩甲骨の外側ほぐし>

・横向きで脇の下にフォームローラーを入れゆっくり転がすようにほぐします。硬いところを見つけたらそこを重点的に2分ずつ行います。

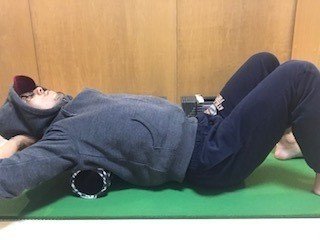

<背中のストレッチ>

・仰向けで肩甲骨の下あたりにフォームローラーを入れ、ローラーを支点にゆっくり胸を反らします。一番反らしたところで2回深呼吸をしたら戻します。それを5回行います。

皆さん、どうでしたかー❓

最初と同じテストを行うと明らかに動きやすくなるのがわかると思います(^ ^)

ほぐすのが痛い方はその部分が硬くなっている証拠です。

もし痛過ぎて、力んでしまう場合は、当てたところで深呼吸するだけでもいいです。

力が抜けることでより深い筋肉に圧が届きやすくなり、柔軟性アップしやすくなりますよ。

今痛い方は絶対にやっておいた方がいいです。一部位2分くらいを目安に。最低3日に1回出来ると絶対に体は変わります❗️

今回、テニスボールやフォームローラーという筋膜リリース専用のポールを使って紹介しましたが、ペットボトルやインスタントコーヒーのビン、麺棒などの円柱状の物であれば何でもいいと思います。

ただし、フォームローラーは安いやつもありますので、一個だけでも持ってるといいんじゃないかな〜と思います。

私は物やスタイルから入るタイプなので、買ったらそれを使うためにやります。

そういったモチベーションアップを自分で図りながら是非やってみてくださいね〜。

以上