「にっちもさっちもいかない」現状のひきこもり支援の研修会を企画した話

“親も努力もしている、関係機関にも相談もした、しかしにっちもさっちもいかない、あれもこれももうすでに試した、など無力感に溢れているケースに出会うと、何をやっても無駄なのではないかと思ってしまう”

実際に支援にあたる方のメッセージを冒頭に置きつつ、こんにちは。

臨床心理士の徳田と言います。

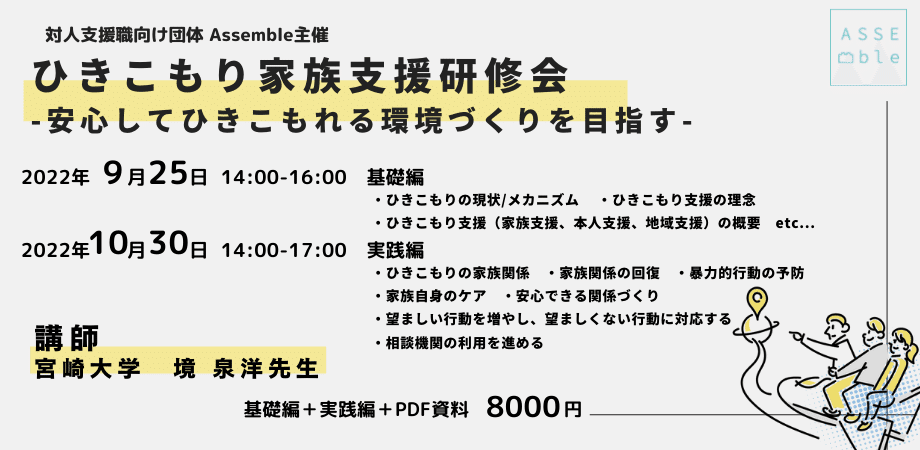

今回、私が運営する団体で、ひきこもりに関連した研修会を実施します。

(「明日から生かせる学び」を心掛けた、対人支援職向け研修会を主催する団体「Assemble」を運営しています。)

タイトルは「ひきこもり家族支援研修会 -安心してひきこもれる環境づくりを目指す-」

今回は、ひきこもりとその支援の現状を簡単にまとめた後、研修会企画を用いた改善の展望についてのnoteが書ければと、筆をとっています。

専門家さんもそうでない方も、ひきこもりについて考えるちょっとした機会になったら嬉しいです。

ひきこもりの現状

ひきこもり状態にある人の数は、40~64歳が約61万人、15歳〜39歳は約54万人、合計約115万人にのぼると示されています。(内閣府調査による)

数字だけだとピンとこないので比較対象を調べてみますと、岩手県の全人口約119万人とニアピンでした。

行政が力を入れるのも納得できる数という感じがします。これが現状であることを、私たちはまず受け入れる必要がありますね。

"ひきこもりという言葉が社会にではじめるようになった1980年代~90年代は若者の問題とされていましたが、約30年が経ち、当時の若者が40代から50代、その親が70代から80代となり、長期高齢化。こうした親子が社会的に孤立し、生活が立ち行かなくなる深刻なケースが目立ちはじめています。"

70~80代の収入源は多くの場合年金です。

健康上の悩みもきっと多いご高齢の親御さんが、50代〜のお子さんを養い、加えて社会的孤立化が進む…という現状が徐々に浮き彫りになりました。

この「8050問題」を含む諸問題も、改善が急がれる要因と言えるでしょう。

ひきこもりに取り巻く問題はまだまだありましたが、長くなってしまうので、社会全体にとって「ひきこもり」とは現在どのような存在なのについてはこの辺りにします。

「にっちもさっちもいかない」と表現された冒頭の回答の真実味を、ようやく少しキャッチすることができたように思います。

現状についてはこのくらいにして、次は支援職を絡めて触れていこうと思います。

支援職の学びの実態

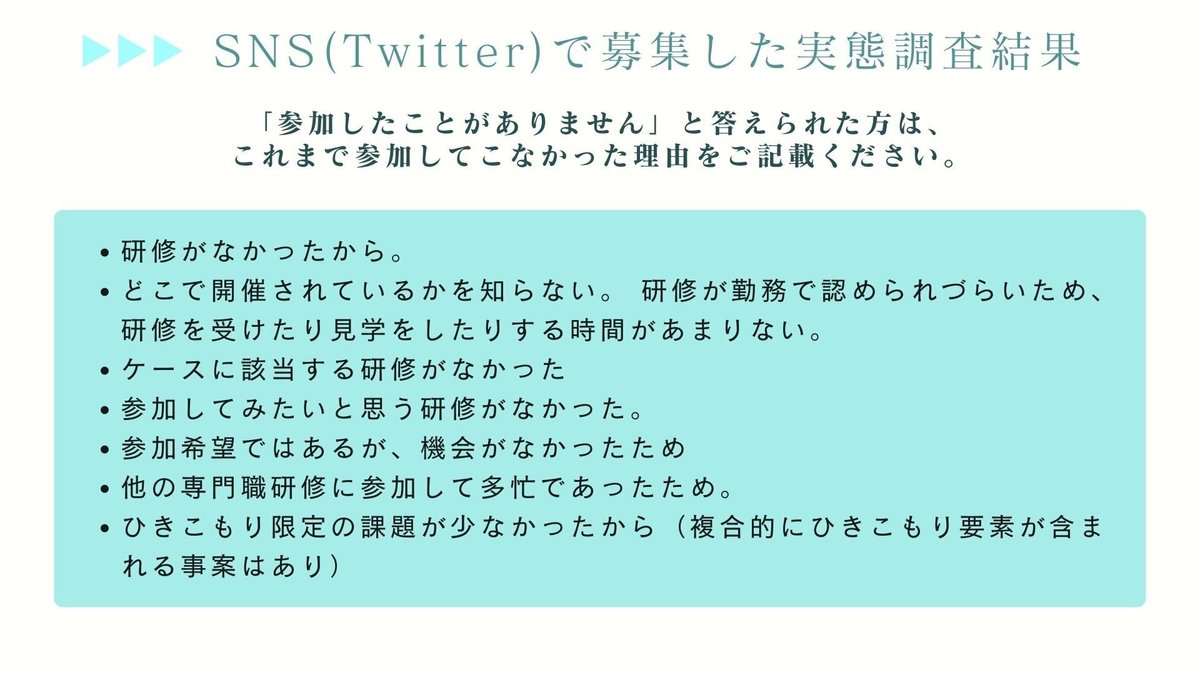

今回は、SNS(Twitter)で簡単な実態調査を行いました。

企画を進める際、関連専門書を読むなど下調べを行うのですが、それだけだと現場の困り感が掴みきれない課題感があったため、現場支援職の意見の反映を目指した施策として実施しました。

実態調査には計17名にお答えいただき、有用なご意見に触れることができました。

ここからは、結果も絡ませつつ書いていきたいと思います。

調査全体結果を文末に付録として掲載しますので、ご覧になりたい方はぜひ。ピックアップしたい部分は文章内で触れています。

研修会参加率は41.2%。

他テーマのアンケートと比較しても低い数値です。(通常7割は超えます

「機会がなかった」「どこでやっているのか知らない」などが多数意見。

確かに情報がまとめられていることが少なく、コツが必要というか、検索しにくさを感じることがあります。

良さそうなものがあっても、信頼できる主催機関かわからず迷っていたら締切に…こういったことは研修受講あるあるかもしれません。

次の質問に触れていきます。

数値8⇨"様々な視点やアプローチを知れて勉強になったから"

数値5⇨"その時は、そうそう!と思えても、いざ現場に戻ると、また上手くいかない感覚に陥る..(自分の力量の問題ですが..)"

数値5⇨"ひきこもり向けクラフトの研修に参加。実際に相談でも活用してみたが、一度の研修では使いこなせるまではいかず、今のところはあまり使っていないため。"

数値3⇨"課題解決の具体的な手立てが見えにくかった。"

参加経験ありの方に、業務に生かせたかどうかをヒアリングしたところ、「5」が最も多い結果でした。

"その時は、そうそう!と思えても、いざ現場に戻ると、また上手くいかない感覚に陥る"

"実際に相談でも活用してみたが、一度の研修では使いこなせるまではいかず"

などの意見から、学びになった部分と、そうでない部分がある、といったニュアンスで選ばれたと想像しています。

学んだ理論/エビデンスを実務上で活用するには、いくつかの学習段階が必要だと思います。(研修会企画の詳細に話が展開してしまうので、別の機会で言語化したいと思います)

次の質問にいきます。

困りごとを感じる度合いについて大まかな数値を伺いました。

以下が自由記述です。

数値10⇨"親も努力もしている、関係機関にも相談もした、しかしにっちもさっちもいかない、あれもこれももうすでに試した、など無力感に溢れているケースに出会うと、何をやっても無駄なのではないかと思ってしまう"

数値9⇨"本人の社会とつながる気持ちがどこまであるかわからない。周りはどんなにきっかけを作っても本人の気持ちがないと進まないことはどうしてもあると思うから。"

数値7⇨"時間が必要とは分かりつつも、日々の支援が積みかさなっているのか実感が持ちにくく、これでいいのかも分からず、モチベーションが保てない時がある。"

研修会企画で特に重点をおいている困り感については、理由記述で回収できた意見を絡めつつ、下記でさらに展開させ書いていきたいと思います。

支援の困り感をどう改善するか?

ここからは、僕の推測や考察が混じりますが、ひきこもり支援特有の困り感について、そして研修会企画による困難さの改善の可能性について、書いていきたいと思います。

・長期化/複雑化したケースの多さ

本調査結果から、煮詰まったケースの存在が見えてきました。

関連書でも、長期化され相談に至るケースが多いこと、支援にのりにくく複雑化されやすいことなどの記載があり、実態調査の結果と矛盾しないと感じます。

親御さんの長年のケアでなんとかしていたが限界が近づき相談に至るケース、以前相談したが変化なく諦め再度相談に至るケースなど、ひきこもり支援においては長期化されやすい特有の要因があるようです。

長期化/複雑化したケースに臨むにあたって、研修会企画を用いた改善策を考えてみます。

まず、例えば、SVや職場の先輩との振り返りといった、定期的なケースの見直しシステムの構築が効果的ではないでしょうか。

新たな工夫のアイディア、見えていなかったポジティブな側面が見えてきますし、相談によるエンパワメント効果も得る事ができます。(実際実施されている組織もあるようでした。)

また、複雑化したひきこもりケースに特化した、継続的研修会への参加なども有効だと感じます。(前後のアンケート調査で効果測定とかしたいですね。ご興味ある研究畑の方!)

この辺りは、今回の研修会の企画に可能な範囲で盛り込む予定です。

クリティカルなものは直近では難しいかもしれないですが、継続的に企画を作っていきたいと思うところです。

・支援職の疲弊感

もう一つ着目したいのが、"無力感""モチベーションを保てない時がある"などで読み取れる担当支援職の疲弊感。

自分が役立てているのかわからず、手立てが見えにくく、だが改善を要求される立場であり続けることは、多くの精神的負荷がかかります。

支援職の疲弊感は、自己責任論や心の弱さで片付けるべきではない課題です。

疲弊する要因は様々想像されますが、その一つにゴール設定の一本化が挙げられます。

家から定期的に出られること、就労していることなどが、ひきこもり支援のゴールと捉えられやすい目標ですが、達成しにくい場合、双方の精神的疲弊の要因にもなり得ます。

今回は、基礎と実践を下支えにしつつ、別のゴール設定についても学び、脱ひきこもりを目指す以外の新たな視点の学びの場になればと企画をしました。

私自身も調べ始めるまでは、ひきこもり支援のゴールは脱ひきこもりだと思い込んでいました。

「就労/自立が社会的に正常である」というバイアス(クライエントさんが苦しむ大きな要因だと想像します)は対人支援職にも存在します。

そこに沿ったゴール設定を行い双方が疲弊していく状態は、新たなゴール設定の知見を増やすことで解消されうることではないでしょうか。

ひきこもり支援の第一線に立つ境 泉洋先生

本研修会は、ひきこもり支援の第一線で発信/研究を重ねられ、日本のひきこもり支援を見つめ続けた宮崎大学の境泉洋先生に、幸運にもご登壇の機会を賜りました。

ひきこもり支援の数々の研究/ご実績を始め、日本唯一の全国組織の家族会(当事者団体)KHJ全国ひきこもり家族会連合会(現在副理事長)のご活動などを通し、業界内外問わず、支援方法提供/講師活動を続けていらっしゃいます。

そして、依存症患者対象プログラムをひきこもり支援用に応用した「CRAFTプログラム」を研究/改訂/普及についても、よくお名前を拝見します。

今回はこういった、日本のひきこもり支援に長年コミットされてきた知見を広くご講義いただく予定です。

むすび

本企画は、「ひきこもりに関連した支援の困り感を現場の方からよく聞く」との友人心理職からの提案がきっかけでスタートしました。

支援職は、従事する中で、曖昧さがある中自ら決断を下す、という役割を担っています。

その補助線となる技法や技術を学ぶ場の発展や質は、未だ発展途上段階にあると考えています。

本研修会が、今後の支援の一助となりましたらと願います。

そして「ひきこもり」というテーマを、社会全体が協働し、改善の道を歩むこと、そして本研修会がその一助となればと思います。

研修会詳細とお申し込みはこちら。

付録:実態調査結果