ミュージカル 「ラフへスト〜残されたもの」 観劇レビュー 2024/07/27

公演タイトル:「ラフへスト〜残されたもの」

劇場:東京芸術劇場 シアターイースト

企画・制作:エイベックス・ライブ・クリエイティブ×coSept

作:キム・ハンソル

演出:稲葉賀恵

日本語上演台本:オノマリコ

音楽監督:落合崇史

出演:ソニン、古屋敬多、相葉裕樹、山口乃々華

公演期間:7/18〜7/28(東京)

上演時間:約1時間55分(途中休憩なし)

作品キーワード:韓国ミュージカル、ラブストーリー、時系列交錯、泣ける、成長物語

個人満足度:★★★★★★★☆☆☆

エイベックス・ライブ・クリエイティブとconSeptが共同企画する、舞台作品のもつ言葉、音楽、身体の美しさを体験する“波”を広げることを目指す「belle waves」シリーズの第一弾として、2022年に韓国で初演されたミュージカル『ラフへスト〜残されたもの』が日本初演ということで観劇。

今作は、今年(2024年)の1月に開催された第8回韓国ミュージカルアワードで作品賞、脚本賞、音楽賞に輝いており、韓国での評判も極めて高い傑作である。

今回の上演ではそんな韓国のオリジナルミュージカルを、文学座所属であり第30回読売演劇大賞優秀演出家賞受賞もしている稲葉賀恵さんが演出を手掛け、日本語訳を劇団「趣向」を主宰するオノマリコさんが、音楽監督を落合崇史さんが手掛けた。

私自身今作を観劇することは初めてであり、ストーリーも事前に知らないまま観劇に臨んだ。

物語は、韓国の詩人であるイ・サン(相葉裕樹)と韓国の抽象画家であるキム・ファンギ(古屋敬多)を夫にした、韓国のエッセイスト、評論家、西洋画家であるキム・ヒャンアン(ソニン)の人生を、時系列を交錯させながら描いている。

2004年、キム・ヒャンアンは死を迎えつつある中で、自身が書き溜めてきた手帳をめくり始める。

そこにはヒャンアンが歩んできた人生の記憶が綴られていた。

1936年の若き頃のキム・ヒャンアンである大学生のピョン・トンリム(山口乃々華)は、「ナンラン・パーラー」というカフェで読書をするのが大好きだった。そこに売れない詩人のイ・サンがやってくる。

イ・サンは、ずっと読書に明け暮れているトンリムに興味を持ち始める。

最初は冷たくイ・サンに対応するトンリムだったが、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の話などしていくうちに、話が通じて打ち解けあっていく。

二人は度々散歩に出かけるようになって恋をする。

そんな様子を覗き見るヒャンアンは、今では画家のキム・ファンギと結婚して一緒に暮らしていた。

ファンギは数々の点と点を描く抽象画を描くことに夢中でいつも夜遅くまで絵を描いていて...というもの。

私はストーリーを全く知らない状態で観劇したので、序盤の方はヒャンアンとトンリムが果たして同一人物なのかどうかを考えながら観ていた。

途中でヒャンアンとトンリムが会話するシーンがあるので、二人が同一人物なら実際にはあり得ない話だが、ヒャンアンが自分の書き溜めた手帳を読み返しながら、過去の自分と対話していると考えれば説明のつく描写で演劇的で私は好きだった。

時系列を交錯させながら描いていて混乱はあるのかと危惧していたが、最後には全て伏線が回収されて理解できたし、観客を飽きさせない程度にストーリーの時系列について考えさせる工夫があって構成も素晴らしかった。

ピアノとバイオリンの生演奏がメインでグランドミュージカルのような壮大さは全くなく、非常に静かに進んでいくミュージカルだった。

物語序盤は、普通のストレートプレイとして観たいシーンもちらほらあったのだが、物語後半になってストーリーにのめり込んでしまえば歌も自然と入ってきて、終盤にはラストの楽曲とヒャンアンに感情移入できて泣かされた。

物語が進んでいくうちに徐々に入り込んで行けるタイプの作品だと思った。

若いが故に勇敢で失敗も恐れず挑戦できるトンリムと、人生経験を重ねたが故に挑戦することに対して頭で考えてしまい冷静になってしまうヒャンアン。

二人は別人のように感じるが同じ人物で、人間歳を重ねるとこうも性格が変わってしまうのかとびっくりするが、確かに過去の自分と今の自分を比較するとそれは納得させられる。

自分も経験を重ねることによって、頭で考えて挑戦を諦めることも多くなった気がする。

だからこそ、凄くヒャンアンの立場に感情移入して、トンリムの行動に勇気をもらえた気がして物語終盤で泣けた。

4人の出演者皆素晴らしかったが、特に印象的だったのはトンリム役を演じた山口乃々華さん。

若さの塊のようなポジティブで前向きで元気をもらえる存在で、最初は凄く羨ましくも感じたし鼻につくようにも思えた。

しかし、その後に起こる悲劇によって人生的にも大きなトラウマになってしまう。

こんなにポジティブでピュアな彼女に、ここまでの不条理が襲って今のヒャンアンのようになってしまうのかと胸が苦しかったが、若い時だからこそ出来ることがあるし、そんな姿に勇気づけられるとヒャンアンの立場に立って最後は好きになれる存在だった。

そんな難しい演技を山口さんは熟していて素晴らしかった。

最後は号泣する作品だと思うし、また頑張ろうとどんな年齢であっても挑戦することを後押ししてくれて元気のもらえるミュージカル作品だと思う。

初めて観劇した韓国ミュージカルがこの作品で良かったと思う。

7月28日〜8月4日までアーカイブ配信があるので配信で堪能して欲しい。

↓ダイジェスト映像

【鑑賞動機】

私は韓国ミュージカルは観たことなかったが、昨今の韓国のエンタメの完成度は世界的にも評価されているので気になっていた。そして今回の上演は、以前舞台『ブレイキング・ザ・コード』(2023年4月)の演出で感銘を受けた文学座の稲葉賀恵さんで期待出来ると思ったのでチケットを取った。

【ストーリー・内容】(※ネタバレあり)

ストーリーに関しては、私が観劇で得た記憶なので、抜けや間違い等あると思うがご容赦頂きたい。

2004年、キム・ヒャンアン(ソニン)が手帳を開き始める。それはヒャンアンが自分の人生を1936年の大学生だった20歳の時から綴ってきたものである。ヒャンアンはその最初の1ページから読み始める。

1936年2月、大学生になったばかりの20歳のピョン・トンリム(山口乃々華)は、「ナンラン・パーラー」という名のカフェで読書をしていた。トンリムはコーヒーを飲むことと読書が大好きだった。

そこへ詩人のイ・サン(相葉裕樹)が「ナンラン・パーラー」にやってくる。イ・サンはトンリムに話しかける。このカフェではただコーヒーを飲んで時間を潰す人しかいないのに、コーヒーを飲みながら読書をしている人は珍しいと。トンリムは、最初はナンパだと思ったのか冷たい対応をして「さよなら」とイ・サンの元を立ち去る。

しかし、その後も何度もイ・サンは「ナンラン・パーラー」にいるトンリムの元にやってくる。イ・サンは詩人であり、トンリムも文学に精通していたため、次第に芸術の話で盛り上がる。モダニティとは何かといった話や、トンリムが読んでいたドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の話など。そんな話をしていると、角砂糖がコロコロと転がっていった。そんな様子を陰でヒャンアンは覗き見している。

イ・サンがトンリムを外に誘って歩こうと言う。トンリムは快くそのデートを受けるようになる。イ・サンは詩人として売れたいと思っていたが、エセ評論家が自分の詩の良さを見出してくれないと嘆いていた。トンリムは、評論家たちをエセ評論家と嫌うイ・サンの言葉に衝撃を受けた。トンリムは美術評論家の文章を読むのが好きだったのだろう。そしてそんな話をしながら、二人は一緒に何度も歩いて行くうちにお互いに好きになっていく。

一方、年老いたヒャンアンは必死に絵を描いていた。そこにキム・ファンギ(古屋敬多)が現れる。ファンギはヒャンアンに話しかける。ファンギが亡くなってからヒャンアンが絵を描き始めるようになったことに驚いていると、生前あんなに絵を描くことを進めても見向きもしなかったのに、どうして今になってそこまで絵を描こうと思ったのかとヒャンアンに尋ねてくる。

ヒャンアンとファンギは二人で、ファンギの絵画が飾られている場所へ行く。壁一面にはファンギの絵画が描かれているようである。ここに来ると、二人でフランスにいた時に、アビニョンの大聖堂にあった絵画を思い出すと言う。

ファンギの描く絵画は抽象画であり、様々な点たちが描かれている。その点に何一つとして同じものはない。その点からは、その絵画を描いた人の生き様などが表現されているとファンギは語る。

ファンギは無我夢中で絵を描き続けていた。そこまで絵画に熱中していて自分のことをちっとも顧みてくれないヒャンアンは寂しかった。寝る時間も忘れて深夜まで絵画に没頭するファンギを見て、一緒に暮らすヒャンアンはファンギの体調を気にした。

ファンギは一人になる。そこで絵画のことを自ら語りながら歌を披露する。そして、そのまま下手側の黄色く煌々と輝く光の扉に向かって捌けていく。そこにヒャンアンが戻ってきたが手遅れだった。ファンギは亡くなっていたのだった。

ヒャンアンは再び手帳をペラペラとめくる。その時、ヒャンアンの目の前にはトンリムが立っていた。トンリムはその手帳を読み返していたのと言わんばかりにヒャンアンに話しかける。

ヒャンアンはトンリムに尋ねる。あなたはどうしてそんなにも勇気があるのかと。何も考えずにイ・サンと付き合って結婚出来るなんて素晴らしいと言う。私だったら、イ・サンと結婚する前に頭で一度考えてしまうと。本当にこの人で良いのかとかと躊躇すると。

トンリムの言葉の文末には、いつも感嘆符があると言う。疑問符ではなく、いつも感嘆符になるからこうやって行動出来るのだと言う。

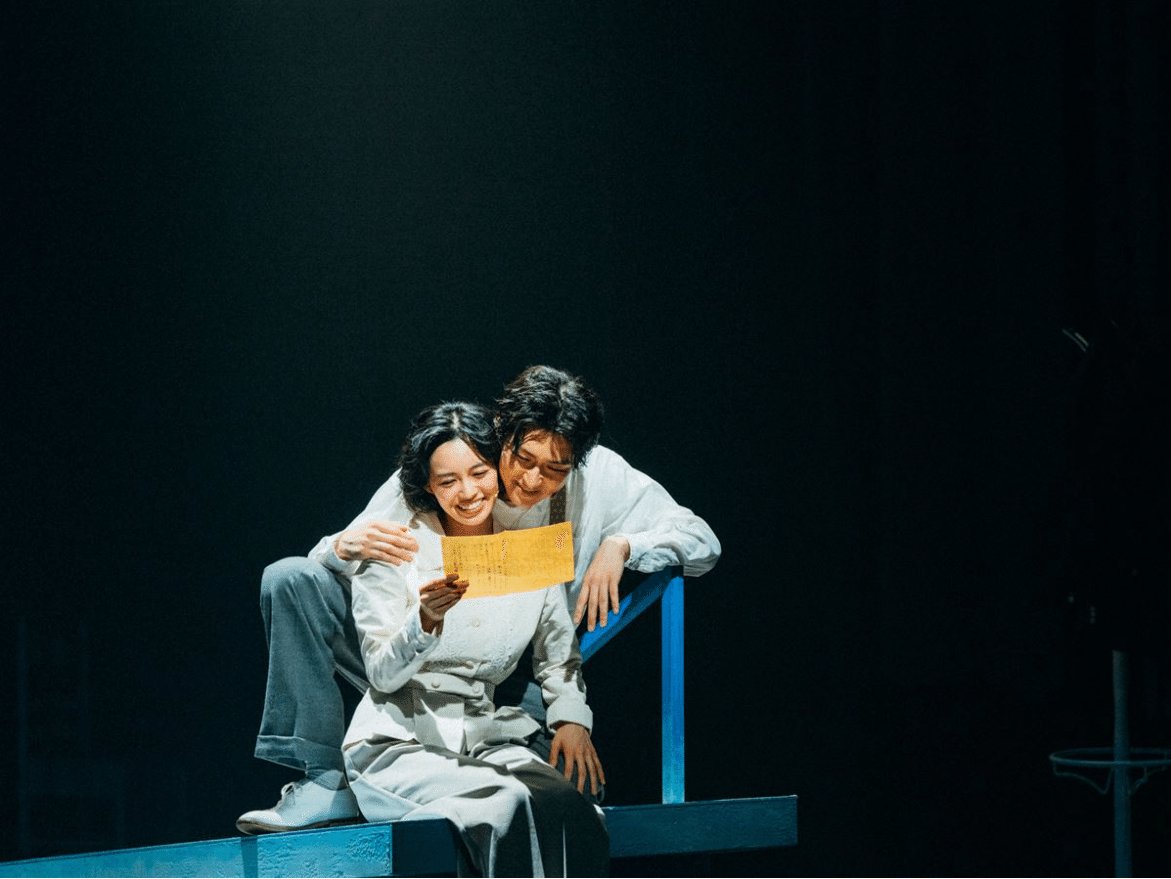

イ・サンとトンリムは結婚して二人で暮らしていた。とても仲睦まじくずっと二人で語り合っていた。しかしイ・サンは咳き込む。そして透明のコップに入った水を飲む。おそらく薬を飲んでいるのだろうか。

トンリムは、イ・サンの薬代を稼ぐために働き始めるのだと言う。しかしイ・サンは東京に行きたいでとも言う。東京に行って詩人として活躍したいと。トンリムは、もうすでに仕事を始めることに決めてしまったのですぐに東京に行くことは出来ないと言う。半年くらいは仕事をしてから出ないと難しいと。

しかし、イ・サンはそんなトンリムの言葉を聞かずに、自分の思うがまま家を出て東京に向かってしまった。

トンリムは寂しかった。しかし、自分はエッセイストになりたいという夢もあった。トンリムはエッセイストとして売れるべく努力を続けて芥川賞を獲って、そのお金で東京に向かおうと決意する。そしたらきっとイ・サンは驚くに違いないと思って意気込むのだった。

ヒャンアンの元に、一通の手紙が届く。それは、かつて一度だけ会ったことがあるキム・ファンギという画家からの手紙だった。ファンギからは、また会いたいというような手紙の文面だった。ヒャンアンは、一度しか会ったことない人だしと躊躇していた。

しかし、ヒャンアンはもう一度ファンギと会うことを決める。2回目のファンギとヒャンアンの対面。ヒャンアンは、芥川賞を獲ろうとしてエッセイを執筆中だった。二人は一緒に散歩することになる。最初はとてもぎこちなく距離感があった。

外は嵐になる。ファンギの持っていた傘に相合傘をしてもらう。突然の落雷にヒャンアンは怯える。そのまま流れでファンギとヒャンアンは手を取り合ったりする。ヒャンアンは怖がった。

どうしてそこまでヒャンアンはファンギを怖がるのだろうか。それは、ファンギが芸術家であり、かつて芸術家と結婚して辛い経験をしたからであった。果たして本当にファンギのことを好きになっても良いのだろうか、ヒャンアンはずっと躊躇していた。

一方、トンリムの元にも一通の手紙が届く。それは東京にいるイ・サンからであった。その手紙の文面を見る限り、イ・サンの病状はかなり悪いものに感じられた。トンリムは芥川賞を獲ったらなんて悠長なこと言っていないで、すぐに東京に向かうことを決意する。

トンリムは東京へ行き、イ・サンの元にやってくる。イ・サンは酷く弱っていた。イ・サンは東京に来ても自分の詩を評価してくれる人に出会えていなかった。批評家にはずっと自分の詩にケチをつけられていた。トンリムは、そんなエセ評論家の言うことなんて気にするなと言った。イ・サンはハッとした。

ずっと貧しい生活をしていたイ・サンだったので、こんな状態でもあって何を食べてもガソリンを食べているように感じた。トンリムは、イ・サンに何か食べたいものはあるかと聞く、今すぐ買ってくると。イ・サンは千疋屋のメロンが食べたいと言う。トンリムは千疋屋のメロンを買いに外へ出る。

トンリムがいない間、イ・サンは下手側の黄色く煌々と光り輝く扉の方に向かって歩いて行ってしまった。トンリムが戻ってきた時には、もうそこにはイ・サンはいなかった。イ・サンは亡くなってしまった。

ヒャンアンとトンリムは再び会話をする。ヒャンアンは、あなたは私が記憶していた以上に勇気がある女性だったんだと感じたと言う。イ・サンが亡くなった後、トンリムはずっとイ・サンの眠った病棟で彼の元から離れなかったと、そして骨壷を抱えて韓国に帰国したのだと言う。普通は、そんな勇敢なことなんて出来ないと言う。

ヒャンアンは勇気をもらったわとトンリムに告げる。そして4人全員で『ラフへスト 人は去り芸術は残る』を歌う。

歌い終わると、トンリムが以前身につけていた赤いベレー帽とカーディガンをヒャンアンは羽織る。そんなヒャンアンの元にファンギがやってくる。お互いに初めましてと挨拶を交わす。ここで上演は終了する。

まるでクリストファー・ノーラン監督映画の『メメント』のような時系列交錯した物語で、トンリムとイ・サンのシーンは時間軸に対して順行して進むのに対して、ヒャンアンとファンギのシーンは時間軸に対してほとんど逆行して進んでいく。そしてラストで二つの順行した時系列と逆行した時系列が一致して終わる。順行して進んだ時系列の終わりと、逆行して進んだ時系列の始まりがヒャンアンとファンギが出会うシーンというのはなんとも感動的である。凄く『メメント』のような時系列構造だった。

そしてそういった複雑な時系列構造が最初はちょっと複雑に感じつつも、最後には全て回収されて理解できる構造になっていて本当に素晴らしかった。良い意味で程よく複雑で面白かった。

また、そう言った時系列交錯にする理由もしっかり今作から汲み取れたので満足度が高かった。トンリムの時間軸が順行して進んでいくのは、ヒャンアンが自分で綴った自分の人生の手帳を読み返しているから。そこから回想としてトンリムのことを思い出しているから。まるでそれは、ヒャンアンが自分で書いた手帳を通じて過去の自分と出会って会話をしているようであった。

また、そうやってヒャンアンが過去の自分であるトンリムを思い出すことによって、今のヒャンアンの行動にも影響を与えていること。過去の自分を振り返って、かつての自分は出来たんだと勇気をもらえる。これって素晴らしいことだなと思ったし、それが時系列を交錯させる理由にもちゃんとなっていて素晴らしかった。

『メメント』的な時系列交錯を、演劇的に上手く活かした作品に感じて、総じて脚本構成が上手いなと感じられた。日本人にもこういう脚本を書ける劇作家が出てきて欲しいなと感じた。そしてその良さを崩さずに上手く上演している稲葉さんの演出力も見事だった。

【世界観・演出】(※ネタバレあり)

どちらかというと壮大さはなくてしんみりと静かなミュージカルで、非常に小劇場向きだった。だからこそ素晴らしく思える演出もあった。

舞台装置、舞台照明、舞台音響、その他演出の順番で見ていく。

まずは舞台装置について。

ステージ上には、下手側にはヒャンアンが愛用していた椅子と机があり、またファンギの愛用していたイーゼル(絵画を描く時にキャンバスを置くスタンド)も近くに置かれていた。

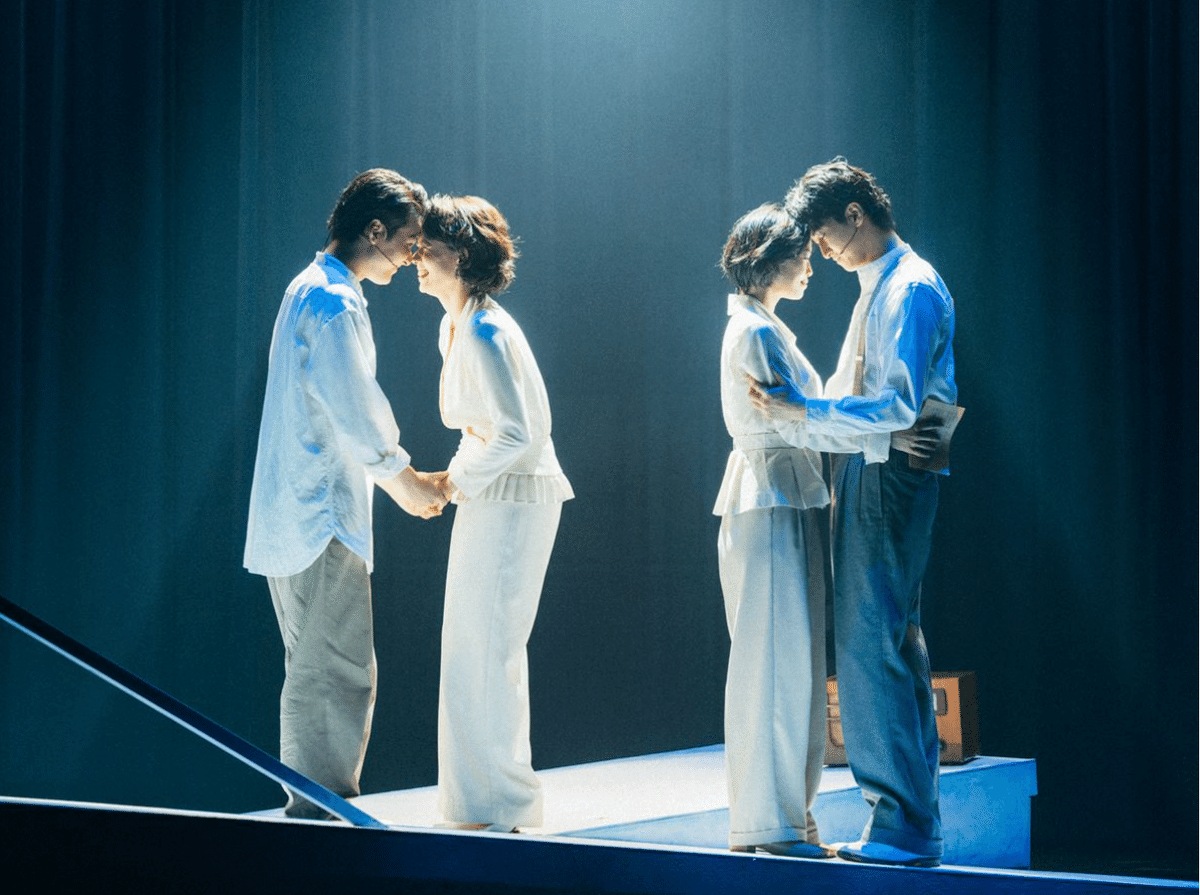

ステージ中央には小さな回転舞台が設置されていて、その回転舞台には二つの坂がある。その坂は外側に向かって上り坂になっていて、お互い正反対に傾斜がかかっていた。その坂に一つずつとってのようなものがついているので、それを押すことによって回転させることが出来た。この二つの坂を使った回転舞台が秀逸だった。互いに逆向きの坂になっているので、それがトンリムとヒャンアンの人生のようにも思えた。そして二人が互いに、この坂にそれぞれ立って回転するシーンがなんとも美しかった。この坂を使って散歩のシーンを演出するのも好きだった。

ステージ上手側には、トンリムとイ・サンが二人で暮らすエリアが広がっていた。小物が沢山置かれていて、イ・サンがトンリムに東京に行きたいと言い出すシーンもここで描かれた。

ステージ背後には全体的に黒くて薄いカーテンが敷かれていて、そこからキャストたちはでハケすることができる。そのカーテンから顔を覗かせてヒャンアンがトンリムたちの動向を見守るシーンも印象的だった。

さらに、天井からは大小様々な抽象的な形状のオブジェがいくつも吊り下げられているのも印象的だった。きっとこれらは、ファンギの絵画に登場するオブジェなのだろうかと考えた。L字型のオブジェがあったり、そしてそれらはどこか文字のようにも見えてくるのも印象的だった。日本語でも韓国語でもなく文字が空中で分解して宙に浮いたようなそんな印象を受けた。それはもしかしたら、ヒャンアンが手帳に綴った文字たちかもしれない。

全体的に白い装飾が印象的で美しく、ちょっと死の世界も想起させた。ファンギといった死人も死人役として登場するので、その全体的に美しく冷たい感じは死者の世界のようにも見えた。

次に舞台照明について。

舞台照明も、やはり全体的に美しく冷たい感触があった。やはり死者が登場するので青白く美しい照明が多かったように思えた。そして全体的に明るく照らすというのではなく、役者が立っている所にスポットとして白く当てられる照明が多いように思えた。だからこそ、照明の当たっていない所は暗く、逆に役者が立っている周辺は非常に白く明るく感じた。このコントラストもまた、悲壮さを感じつつ作品自体には非常にハマっているなと感じた。

あとはなんといっても、下手側奥にあった天国へと通じる扉から漏れる黄色い照明が印象に残った。あの黄色く煌々とした照明が扉から漏れてきて、そこにファンギやイ・サンが向かって捌けていくのを見るだけで、一発で天国へ行ったんだなと分かる。あの見せ方が好きだった。そしてあの扉は劇場の背後にある常設の扉だと思うので、その扉の向こうに行くと死ぬ、つまり劇場を去ることによって死を意味するというのも深いなと感じた。

あとは、ステージ床にほんのりと窓がシルエットとして映し出されたりするのも幻想的で好きだった。ちょっと宗教的な色合いも今作にはフィットするなと感じた。

次に舞台音響について。

なんといっても、ピアノとバイオリンによって奏でられる優しいメロディが印象に残った。ピアノの演奏は落合崇史さんが手掛け、バイオリンの演奏は廣田碧さんと森麻祐子さんの二人が手がけていたが、こんなにも悲しい物語ではあるものの、音楽はほぼ全ての時間流れていたように感じた。

序盤は、どちらかというと物語に没入したくて、特にトンリムとイ・サンの二人のラブストーリーは、どちらかというとミュージカルでなく、ストレートプレイとして観た方が没入感あるなと思いながら観ていた。しかし、物語の全貌が掴めてきた後半あたりからどんどんトンリムやヒャンアンに感情移入していって、音楽の方に気持ちが向くようになっていった。そして最後、『ラフへスト 人は去り芸術は残る』を耳にしたとき、この作品への満足度がマックスに達したと同時に、今作はやはりミュージカルで良かったのだと思った。というか、今作はラストのこの楽曲を聞かせたいミュージカルでもあるんだなと思った。

最後にその他演出について。

なんといってもこの時系列交錯の脚本構造が、かなり効果的にミュージカルに活用されていて感銘を受けた。韓国ではこういった時系列を交錯させるオリジナル作品が流行っているのだろうか。あまりミュージカルでこの手が効果的であるものを初めて観たのでグッときた。ミュージカル『この世界の片隅に』も時系列を交錯させる演出があったが個人的には効果的に感じなかったので、今作のようなやり方だとアリだなと感じた。まずは、トンリムのシーンが順行して描かれている理由づけが、ヒャンアンが自分の手帳を読んでいるという体で観られるから自然に感じられること。トンリムとイ・サンのシーンを陰でヒャンアンが見守る演出が効果的で、こうやってヒャンアンは自分の若かりし頃を思い出しているのだなと思った。そして、そんなトンリムとヒャンアンが会話するというのは、普通の日常だと絶対あり得ないことだが、演劇だからこそ出来るという点と、それを通じてヒャンアンが分かりし頃の自分と会話して元気づけられるという意味づけがされていること。それがあるから、色々と辻褄が合ってきて感動させられるんだなと思った。だから、時系列交錯が今作では効果的だと感じた。

直接的にヒャンアンとトンリムが同一人物であるという説明はない。しかし、数々の描写を観ていることでそうだと気付かされる。まず一番分かりやすいのは物語中盤で、ヒャンアンがファンギに心から恋が出来ない、一歩前に踏み出せないのは、かつて芸術家と恋に落ちて辛い思いをしているから。それはトンリムが、イ・サンに恋に落ちてイ・サンが病気のまま東京へ行ってしまうという描写があるから、きっとイ・サンはそのまま亡くなって、その後トンリムは芸術家と恋に落ちることに抵抗を感じてしまうと予想できるからである。また、トンリムが芥川賞を目指してエッセイを書くと意気込んだ後に、ヒャンアンがファンギと2度目に出会った時にヒャンアンが芥川賞を目指していると言うシーンが繋がるのもそのヒントだと思う。

【キャスト・キャラクター】(※ネタバレあり)

たった4人のみの少人数のミュージカルだったがどの俳優も素晴らしかった。4人全員について見ていく。

まずはキム・ヒャンアン役を演じたソニンさん。ソニンさんは以前テレビ番組などではお見かけしたことがあるが、舞台での演技拝見は初めて。

自分自身一番感情移入しながら観ていた登場人物はヒャンアンだったと思う。ヒャンアンは、イ・サンというかつて大好きだった結婚相手を亡くしたという大きな辛い過去がある。そういう苦労を感じさせる経験の豊富な人物というキャラクター性はソニンさんの味のある演技で十分に感じられた。

一方で、そういう辛い過去があったからこそ、挑戦することに億劫になっているのも事実だった。しかし、そんな挑戦することに一歩足を踏み出せない感じは私を含め、多くの人に共感を生むのではないかと思う。そして、過去の自分であるトンリムの様子を見ることによって、ヒャンアンはファンギを好きになるという決意を強めていく。その大人の成長過程が物凄く好きだった。

ソニンさん演じるヒャンアンを見ていると、人間何歳でも挑戦していいんだと思わせてくれる。もう一度挫折しているからとか、歳を取っているからと諦めることはなく、何歳でもチャレンジして良いとそう作品が私たちに囁いているように感じた。

実在したヒャンアンさんも、ファンギという画家と再婚して美術評論家として活躍し、ファンギがなくなってから画家としての才能を開花させている。このヒャンアンさんの人物像自体も、新たな挑戦に年齢なんて関係ないと思わせるエピソードが盛り込まれていて好きだった。そしてソニンさんというベテランの俳優が演じることで、そのキャリアを重ねた姿とリンクして心動かされた。非常にハマり役で素晴らしかった。

次にピョン・トンリム役を演じた山口乃々華さん。山口さんは元E-girlsのメンバーだそう。歌って踊れる俳優である。私は、山口さんの演技を拝見したのも初めてである。

トンリムは1936年当時はまだ20歳の大学生。何事に対しても好奇心を持ってポジティブに明るく前向きになれる存在だった。だからこそイ・サンに恋をした時も彼しか見えなくなってしまう。イ・サンのことが大好きで、その様子は山口さん演じるトンリムから滲み出ていた。

イ・サンの言われたことになんでもついていってしまうし、イ・サンのためなら何でもやるみたいな、そんなピュアな心に羨ましくも感じたし、鼻につく時もあった。けれどそれが凄く魅力的で本当に良かった。最近の作品に、ここまで真っ直ぐでピュアな女性が登場しないのでとても清々しかったというか、心洗われる存在だった。

だからこそイ・サンがあんな状況になってしまった時、こんなにも前向きでピュアなトンリムに、こんな展開が訪れるなんてと残酷に感じた。イ・サンのために働きに出よう、イ・サンのために芥川賞を獲れるようなエッセイを書こうと努力していたにも関わらず、こんな展開になってしまって最後に千疋屋のメロンすらイ・サンに食べさせてあげられなかった。非常に残酷で胸が苦しくなった。ここまで終盤で心動かされるのは、山口さんの精力的な演技が魅力的だったからだと思う。

本当に山口さん演じるトンリムには感銘を受けるし、自分も頑張ろうと思わせてくれるのでとても魅力的な俳優だった。

キム・ファンギを演じた古屋敬多さんも素晴らしかった。古屋さんの演技拝見も初めてである。

ファンギは口を開くといつも絵画の話をしていた。抽象絵画に魅せられて、その絵画の魅力について絶大な信頼をしていた。彼は抽象絵画の虜であった。画家という職業に対して自信と自負があり、夜遅くまで絵を描き続けていた。一つの物事にここまで没頭しているファンギの姿は凄く魅力的に感じた。

しかしヒャンアンからしたら、抽象絵画に一点張りのファンギに対して寂しく思う気持ちもあったのだろうと思う。たまにはファンギのバレットを取り上げて、自分との時間を大事にしてほしいとねだるシーンも好きだった。

しかし、ファンギが亡くなってから、ヒャンアンは画家になろうと決意する。それはきっとファンギの抽象絵画に対する情熱が彼女をそうさせたのだろうなと思う。

また、ヒャンアンを好きになって口説いていくシーンも凄く良かった。手紙を送って会おうとする感じや、少し歳を取っているからかもしれないが、大人の落ち着いた恋愛という感じで、挑戦することに勢いはなくても頑張って前進させようとしている感じがあって凄く好感が持てた。

最後に、詩人のイ・サン役を演じた相葉裕樹さん。相葉さんはミュージカル『レ・ミゼラブル』(2021年7月)で私は観劇していた。

いかにも若くてチャラい男性というイメージだった。カフェにいるトンリムを口説くあたりとか、いきなり東京へ行きたいと言い出したりとか。若いからこそ、より自分の思うがままに行動している感じがあった。

そしてエセ評論家と自分の才能を認めてくれない輩の愚痴を言う感じも、いかにも若くて売れていない芸術家といった感じだった。これは夫にもった妻のトンリムは大変だと思う。

ファンギとは全く違った芸術家としての生き方、そして若いが故の勢いに乗じた生き方が凄く印象に残った。

【舞台の考察】(※ネタバレあり)

ここでは、今作のモデルになった実在した芸術家キム・ヒャンアンについて、公演パンフレットなどを参考にしながら考察する。

キム・ヒャンアンは元々ピョン・トンリムという名前で梨華女子大学英文科に入学していた。彼女は毎日のように「ナンラン・パーラー」というカフェにいたが、このカフェは当時プロ文学、プロ芸術とは距離の程遠いモダニストたちのアジトで、だからこそイ・サンはそこによく出向いていた。

ピョン・トンリムは画家の紹介でイ・サンと出会う。イ・サンに告白されて結婚することになったピョン・トンリム。しかし、結婚生活はわずか3ヶ月あまりでイ・サンは一人東京に旅立ってしまう。トンリムは、日本の文学賞で最も名誉のあった芥川賞を目指して小説を書き始める。

しかし、イ・サンは日本で不穏な北朝鮮人だと疑われて身柄を拘束されてしまう。1937年というのは盧溝橋事件のあった年。つまり日中戦争に全面突入する年である。韓国を併合した日本は、朝鮮半島内で日本に対して反感を抱く朝鮮人たちを不逞鮮人と差別して拘束していた。イ・サンも同様に不逞鮮人と日本で差別されて身柄拘束されてしまったのである。当然、イ・サンは不逞鮮人などよく分からず、自分がどうして身柄を拘束されているか分からなかったようである。

トンリムはすぐにイ・サンに会いに東京に向かう。こんな危険な戦況の中、日本に向かうというトンリムの気持ちはどのようなものだったのか。ラストでヒャンアンが、あなたは私が記憶している以上に勇敢だったと称する理由がよくわかる。当時のトンリムに世界情勢がどういうものなのか分かっていたのか知らないがとても危険な行動だった。トンリムまで不逞鮮人と思われて身柄を確保されてしまうリスクがある。

イ・サンはそのまま拘留所で亡くなってしまうが、彼は東京で『終生記』『失花』などの小説や『倦怠』『失楽園』といったエッセイを残した。

帰国したトンリムは知人の紹介でキム・ファンギに会うことになる。しばらくやり取りをした末に二人は付き合うことになるのだが、トンリムは家族からファンギとの結婚は反対されていた。ファンギはバツイチ子持ちだったから。

しかし1944年に二人は反対を押し切って結婚する。だからこそトンリムがファンギのことを好きになることに抵抗を感じていた理由がよく分かる。芸術家を好きになるリスクもあったと思うが、家族と絶縁してしまうかもしれないというリスクもあったんじゃないかと。

トンリムは結婚した際、姓をファンギの方のキムに変え、名前をファンギの雅号であったヒャンアンに変える。このトンリムの改名は、きっと彼女が自分の家族と決別してファンギの元に嫁いだことを決意するものだったのだろうか。しかしそのようにも感じられる。

ヒャンアンはファンギに対して支援を惜しまず、ファンギがパリへ行きたいと言ったら一緒にパリへ向かい、ニューヨークへ行きたいと言ったらニューヨークへ行った。

ファンギは、徐々に韓国抽象美術の先駆者として地位を築き上げていく。その結果、彼の独創的な表現技法である「点面点画」を完成させる。

その間、ヒャンアンは美術評論とエッセイを書き続ける。ファンギにはきっと画家もいいぞとずっと言われてきたのだと思う。しかしヒャンアンはファンギの生前の期間は画家にはならなかった。

1974年にファンギがこの世を去ると、その後ヒャンアンは本格的に西洋画家として活動をスタート。1988年にはソウルで個展を開く。その後1992年にはファンギ美術館を開館することになる。

ファンギ美術館は今でもソウルに存在し、2004年にヒャンアンが亡くなってからもずっと彼の芸術は残り続けている。

過去に同じように画家を主人公にした舞台『ヒトラーを画家にする話』(2023年10月)を観劇したことがある。やはり画家といった芸術は自分の魂が朽ち果てても、自分が生み出した作品は生き続けるので、そうやって何らかの形で自分のものを永遠にこの世に残したいと思うようである。

今作に登場するイ・サン、キム・ファンギ、そしてキム・ヒャンアンもそうであった。自分は亡くなっても自分が生み出した作品は残り続ける。「ラフへスト」とはフランス語で「芸術は残り続ける」の意味。私もソウルのファンギ美術館に行ってみたくなった。その「ラフへスト」を確かめてみたいと思うし、こうして新たにミュージカルとして作品が作られていくことも「ラフヘスト」そのものであるような気がする。

↓稲葉賀恵さん演出作品

↓相葉裕樹さん出演作品