“噛む”を育むおススメおやつ【幼児期】

管理栄養士の「もりこ」です!

乳幼児期は、咀嚼(そしゃく)機能――すなわち「噛む」機能を育てる重要な時期です。咀嚼機能を育てることは、将来の食生活や口腔の健康にも大きく関わってきます。

ここでは、幼児(ここでは3歳以降)向けに咀嚼機能を育てるのに効果的な“おやつ”をご紹介します!

Point 1 舌の動きを促す

・クラッカー、おかき、せんべい

水分の少ない食品なので、サクサクとした食感が楽しめ、さらによく噛み唾液と混ざると口の中でペースト状になります。その過程で舌が食べ物をまとめる動きをします。

・蒸しかぼちゃ

かぼちゃの果肉は、蒸すとしっとりやわらかくなりますが、口の中でまとめるには舌や頬をよく動かす必要があります。また、食感が違う皮と果肉が一緒に口の中に入ることでも、舌の動きが促されます。

Point 2 奥歯で噛む・あごの筋肉を鍛える

・フリーズドライ小豆

フリーズドライの小豆は、奥歯に乗せやすい幅や大きさと、固すぎない程よいかたさが奥歯噛みファーストステップの練習にぴったりです。

・煎り大豆

煎り大豆も、幅や大きさが奥歯噛みに適しています。フリーズドライ小豆よりも固さがあるので、より奥歯でかみつぶす力を使います。食感が楽しく、砂糖も含まれないのでむし歯のリスクも少ないおやつです。

ただし、煎り大豆はその大きさや硬さから誤嚥の危険があり、5歳以下には与えないことが推奨されています。基本的には咀嚼機能が十分に育ったうえで6歳以上になってから取り入れてくださいね。

・煮干し(いりこ)

だし用の煮干しにみりんを少量まぶし、電子レンジで数十秒加熱して冷ますと、カリカリした食感でほんのり甘い小魚スナックになります。煮干しは、幼児が食べる際には半分くらいでかじると咀嚼しやすいでしょう。

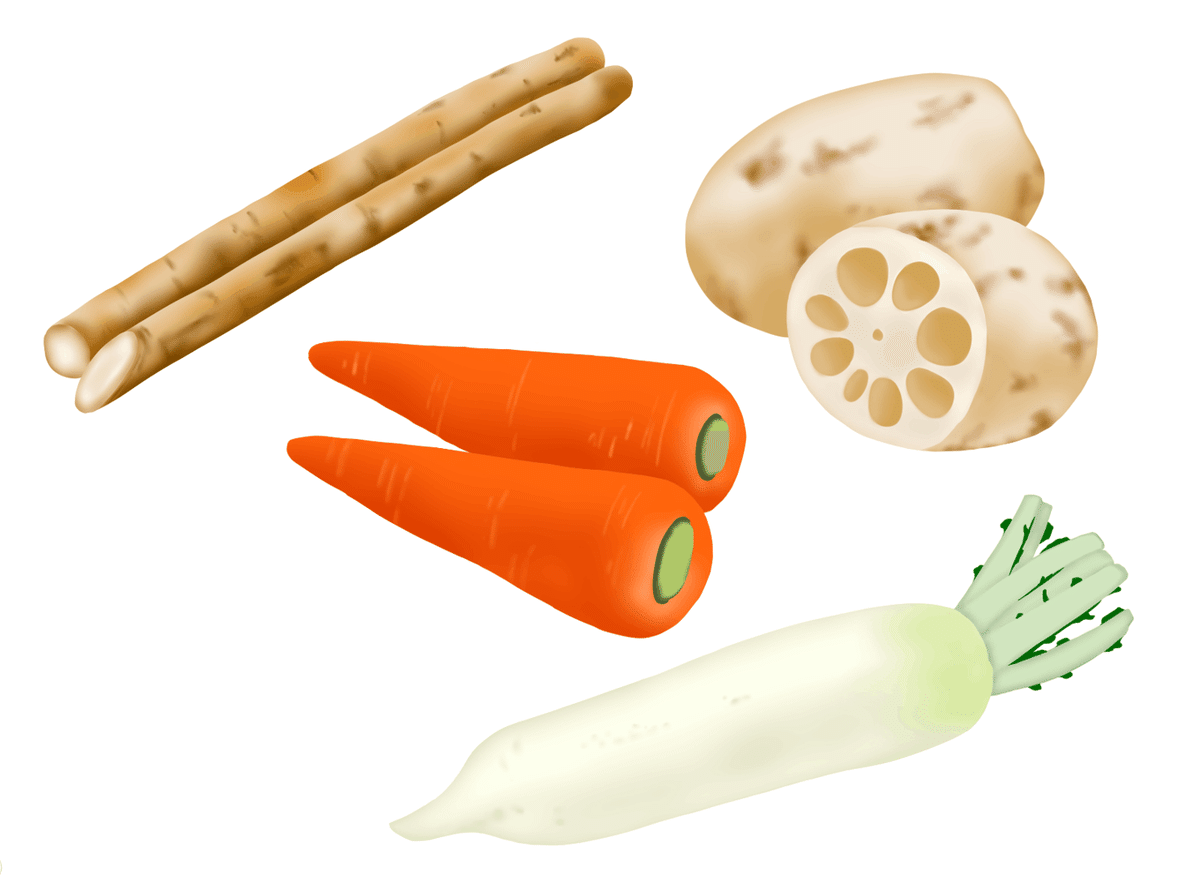

・蒸し野菜(根菜など)

ゴボウや大根、にんじんなどの繊維質が豊富な根菜やブロッコリーを、歯ごたえが残るくらいに蒸すか茹でたものは、奥歯でしっかりと潰す教材にぴったりです。おすすめの切り方は、奥歯程度の幅で、潰しがいがあるくらいに厚みを残した形。小腹が空いたときの健康おやつとして、マヨネーズなどお好みのソースにディップして食べるのがお勧めです。

・ハードパン、ハードグミ

弾力が強く歯ごたえがあるものは、あごの筋肉を鍛えます。かたいパンは、かじり取る時に前歯やくちびるの動きが要求されるのもいいところなので、一口では入らないサイズで与えてみましょう。

ハードグミは奥歯に乗せやすい形状や大きさのもの(例えばHARIBOグミ)が適しています。グミは商品によって弾力がさまざまですが、安全に食べられる観点では4歳以上になってからが推奨されています。

まとめ

咀嚼力を育てるのにおすすめのおやつをご紹介しました! これらの食感、特徴を参考に、いろいろな食品に触れる機会を作ってあげてください。

「何を与えるか」以外にも大事な要素があります! 以下の記事にまとめていますので、併せてご覧ください。

***

最後まで読んでいただきありがとうございました。

当施設や歯科で働く管理栄養士について気になる!

という方はこちらもご覧ください!

↓

🐅Instagram

https://www.instagram.com/you_care.oral/

🐱Twitter

https://twitter.com/sanyukai_info

(参考文献)

・消費者庁. Vol.617 節分は窒息・誤嚥に注意! 硬い豆やナッツ類は5歳以下の子どもには食べさせないで! https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20230124/

・日本小児科学会. 〜食品による窒息 子どもを守るためにできること〜 https://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=123