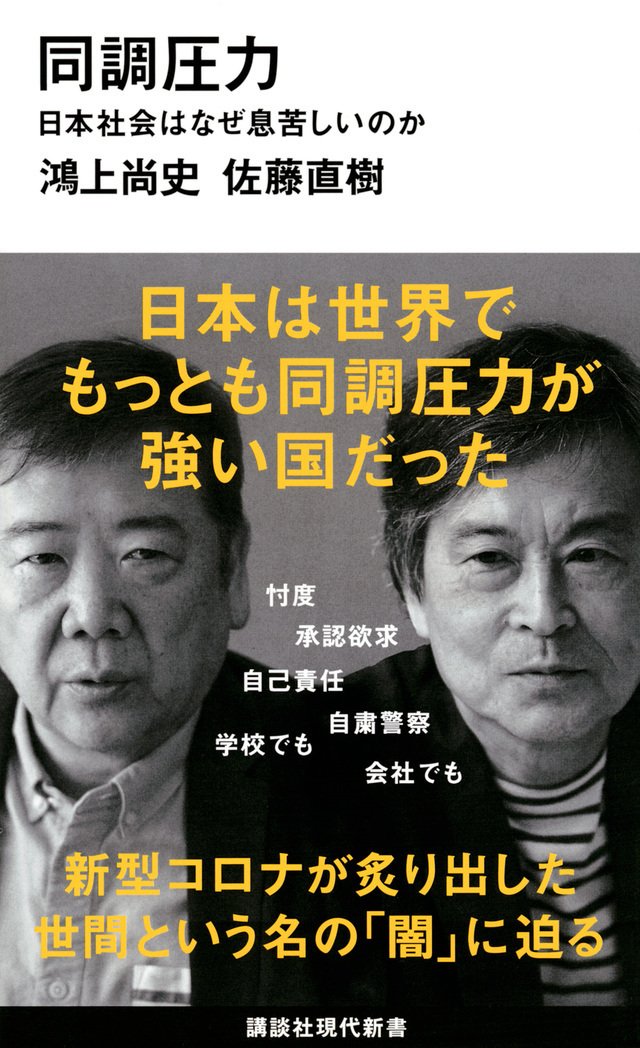

「同調圧力」 鴻上尚史 佐藤直樹 著 講談社現代新書

「同調圧力」 鴻上尚史 佐藤直樹 著 講談社現代新書

『社会というのは「ばらばらの個人から成り立っていて、個人の結びつきが法律で定められているような人間関係」だと考えています。(p,25)』と、世間学を専門とする評論家の佐藤直樹さんは言います。ですから、社会では法のもとに平等となるはずですから、原理的には同調圧力は起きない。法を守らない行為は、法的根拠を持って罰せられるだけです。

佐藤さんと対談している作家・演出家の鴻上尚史さんによれば、『「世間」というのは現在及び将来、自分に関係がある人たちだけで形成される世界のこと。分かりやすく言えば、会社とか学校、隣近所といった、身近な人びとによってつくられた世界(p.23)』となります。

「世間」を構成するルールがあります。

佐藤さんは、4つのルールをあげています。

「お返しのルール」・・・何かもらったら、必ず返さなければならない(p.28)。

「身分制のルール」・・・年上・年下、目上・目下、格上・格下などの「身分」がその関係の力学を決めてしまう(p.28)。

「人間平等主義のルール」・・・同じ空間で同じ時間を過ごした仲間なので平等という意識。そうした意識のもとに、「出る杭は打たれる」。平等で同じなのだから「個人がない」。(p.30)

「呪術性のルール」・・・「友引の日には葬式をしない」など、俗信・迷信の類。(p.36)

鴻上さんも同じように、5つのルールをあげています。

「贈り物は大切」・・・世間は贈り物を送り、受け取る関係で出来上がる(p.39)。

「年上が偉い」・・・部活でも1年違うと、奴隷と王様のような関係になる(p.39)。

「『同じ時間を生きること』が大切」・・・上司が帰るまで、部下は帰れない(p.39)。

「神秘性」・・・「うちは昔からそうしてるから」「しきたりだから」など(p.39)。

「仲間外れをつくる」・・・排他性。仲間はずれを作ることにより、「世間」を意識し、結束を強化する(p.40)。

こうして見ると、「世間」のルールは、根拠が明確ではありません。「世間」のルールは、気分で決まっていると言ってよいでしょう。

鴻上さんは、世間のルールが一つでも欠けた場合に現れるのが「空気」だ(p.40)と言います。そして、その空気の流れが「同調圧力」なのでしょう。

本来、「世間」の外側が「社会」のはずなのですが、日本は、その「社会」が希薄で、「世間」が強すぎるのでしょう。

佐藤さんによれば、日本においては、『「世間」の外側が社会になっているということではなく、たくさんの「世間」があって、それがお互い島宇宙みたいな感じで存在している(p.47)』のです。

強すぎる「世間」の中では個が存在することができません。同調圧力によって世間と少しでも違う「個の意見」は排除される力が生まれるからです。だから、「世間」の方針が変われば、その「世間」の属する人たちは、「右向け右」となります。鬼畜米英と勇ましかった軍国主義が瞬時に対米追従になったり、学生運動をしていた全共闘世代の人たちが髪を切って大企業に就職し、企業戦士となり、退職し会社という世間から離れると、ネトウヨになって反中嫌韓などと言い出すのも不思議なことではないのでしょう。

鴻上さんは、『僕の一世代上は学生運動を経験した人たちなんですが、僕は10代の頃からずっと、この世代の人たちの「押しつけ」というか「同調圧力」の強さに振り回されてきたと思っています。「ラブ&ピース」とか「大学解体」とか、自由を求めていた世代なのにな、と納得できないんです。(p.124)』と言っていますが、同じような感覚を僕は持っています。鴻上さんは1958年生まれ、僕は1957年生まれです。同世代の中には、同じような感覚を持っている人もいるのかと思い、少しホッとしました。でも、僕らの世代でネトウヨさんになっちゃっている人たちもたくさんいるので、やれやれ・・・と思ってしまいます。

じゃあ、どうしたらいいかということですが、『いろんな「世間」に所属してもいい。それもゆるい関係でいけば、多少風通しは良くなるんじゃないか。(p.116)』と佐藤さんは言います。

「ゆるいルール」というのは、一つの解決策だと思います。

でも、ルールというのは、油断するとどんどん厳しくなっていく傾向があるように思います。

例えば、僕らの世界では、カール・ロジャーズという著名なセラピストがいたのですが、彼がほんの時々やっていた「おうむ返し」というテクニックがあります。

クライアントが「やる気が起きないんです」と言ったら、セラピストが「やる気が起きないんですね」と答えるやり方です。これは、僕もほんの時々、意識せずに使うこともあり、それはそれで、効果があります。クライアントさんの言葉を繰り返してみることによって、クライアントさんの気持ちがこんな感じかなと想像することができ、それが共感につながることもあります。

しかし、この「おうむ返し」が日本に輸入された後、「おうむ返し=共感」という空気が醸成され、やがて、「共感するためには、おうむ返しをすべき」にエスカレートし、ついには、「共感するためには、おうむ返し以外してはいけない」などという全くナンセンスなファンタジーがまかり通った「世間」があったようです。今もあるのかどうかは知りませんが・・・。少し自分の頭で考えれば、「そりゃぁおかしいぞ」とわかると思うのですけど、世間の力はそれだけ強いんでしょうね。

これを知ったら、「ロジャーズさんもビックリ!」だったでしょう。「私は、そんなこと言ってません!」って言うでしょう。

『「ルールを緩めよう」と常に意識することが素晴らしいことなのである』という「空気」ができたらいいかもしれませんが・・・。

鴻上さんは、「息苦しさの正体は、あなたを苦しませているものの正体は、まさに世間であり、同調圧力。それを知ることで、少なくとも自分自身に責任がないことは理解できると思います。(p.129)」と言います。まずは、ここから始めることかと思います。

「あぁ、また、『世間からの同調圧力』の類だね」と斜めから見ることができれば、少しは心が軽くなるかもしれません。

「同調圧力」を茶化す、ちょっと笑える言葉はないですかね?「正義中毒キンタロー飴圧力」とか・・・。ん〜、ちょっと長すぎるな。略して、「正キン圧」でどうだ!これじゃ、なんのことかわからん。じっくり考えてみましょうか・・・。