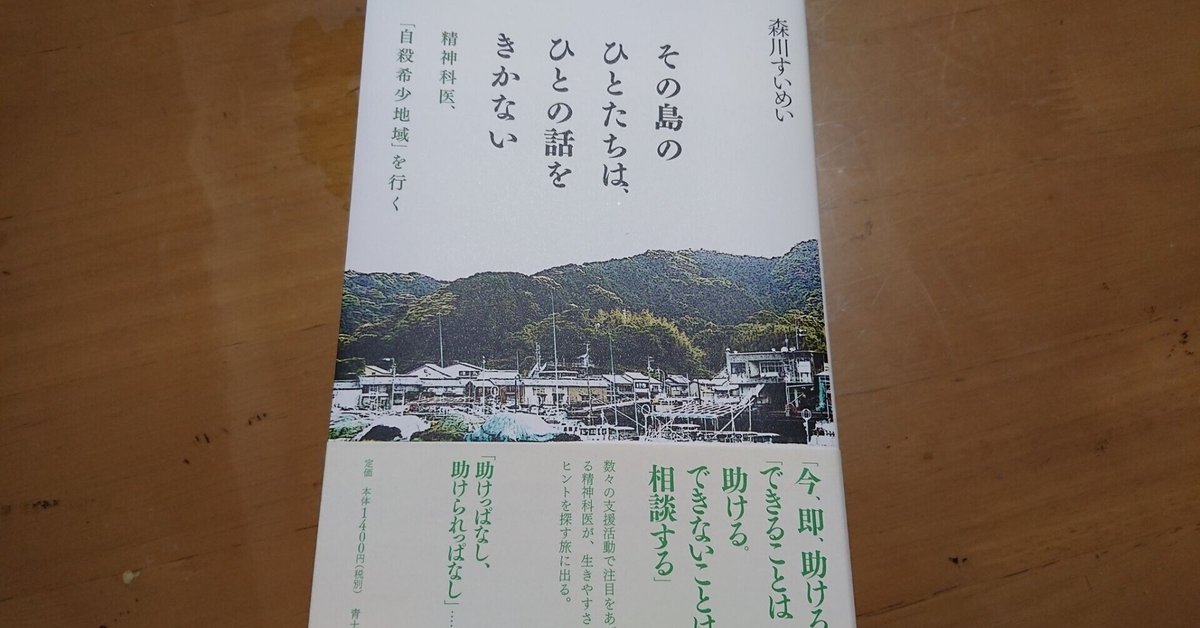

その島のひとたちは、ひとの話をきかない【読書の思い出】

何となく日々感じる違和感の正体を、教えてもらった

校区でお世話になっている方には、いろんな本を教えてもらっています。

借りた本、「おもしろかったですよ」と聞いて自分で買った本、「図書室に置いときますね」と今後の楽しみにしている本。

”この人に紹介してもらう本はおもしろい”という確信もきっと影響していますが、どれもすごくおもしろいです。僕一人では出会えなかった世界を教えてくれます。

その人との共通言語になっている「図書室」は、地域の居場所として使わせてもらっている古民家の一室です。過去に読んだ本も、これから読みたい本も、たくさん並んでいます。先週訪れたときに、次に借りて帰るのをどれにしようかと、しばらく眺めてみました。

そこで目に留まったのが、『その島のひとたちは、ひとの話をきかない』。数年前に借りて読んだ本です。細かい内容までは覚えていませんが、読んだ時の感覚がなんとなく残っています。

それを思い出せ、と言っているかのように、Facebookの思い出機能にこの本を読んだ投稿が表示されました。4年前でした。

投稿を読み返してみると、新型コロナウイルスの新規感染者数が落ち着いてきた今、改めてこの本を再読したくなりました。

というわけで、投稿を拾い上げてみます。

◇

===================

その島のひとたちは、ひとの話をきかない

ー 精神科医、「自殺希少地域」を行く ー

===================

自殺で亡くなる人が少ない地域が「自殺希少地域」。都会ではなく、田舎の方。

「田舎だから、自然があるから、だけが理由ではなく、そこで暮らす人たちの人間関係が大きくかかわっている」というのが、著者が触れ合った人たちとの体験から浮かび上がっています。

いろいろと心に残った言葉がありました。

その中でも、僕自身が気を付けたいし、注意して周りも見ておきたいと思ったのが、「緊密だと人間関係は少なくなる」という視点。

「緊密」というのは、ある考え方とか価値観に合う人がぎゅーっと凝縮されている感じ。もちろん、そこには素晴らしい考え方があってのことだけど、凝縮されすぎると『これ』と『これ以外』が生まれてしまいます。非常に狭い人間関係になり、危険性も持ち合わせることになってしまうのです。

まさに、正義と正義のぶつかり合いが、争いになる構図。

それは嫌だなと思うし、何となく日々感じる違和感の正体を、教えてもらった気がしました。

「みんながみんなを知っていて、違って当然の前提で生活する。」

この姿勢は、すごく生きやすい社会をつくる鍵のようです。

「どこまでニュートラルにその人を見られるか。」最近このキーワードに出会いまくっています。

※気になったフレーズたち

【人間関係に関するもの】

・人間関係は疎で多。緊密だと人間関係は少なくなる

・多様であることを包摂できていたならば、違う意見があっても排除しない。みんな違うことを前提に

・自分をしっかり持ち、それを周りもしっかりと受け止める

・コミュニケーションは、上手下手ではなく慣れるもの

・幸福度が高い地域は男女が平等

【助ける、助けられる】

・今、即、助ける

・できることは助ける。できないことは相談する。

・助け合いではなく、「助けっぱなし、助けられっぱなし」。そして、お互いさま

・助けることが自然に始まり自然に終わる

・人助け慣れし、助けられ慣れる

【問題との向き合い方】

・予防と防止を分けて考える

・問題があることを前提に問題があったときに動く

・意見が割れることがあっても、意見の方向が同じだとうまくいく

・相手を変えるのではなく、自分が工夫する

『その島のひとたちは、ひとの話をきかない』

#森川すいめい

#青土社

◇

これから先が、アフターコロナなのかウィズコロナなのか、僕には分かりません。だけど、どんな生活になるにせよ、人とのつながりを考えるヒントを与えてくれそうです。

読みたい本も、読み返したい本も、尽きませんね。

いいなと思ったら応援しよう!