塩の話あれこれ4 (「減塩」やらイオン交換膜製塩法やらetc )

ABEMAで塩についての番組がありました。

塩の「質」について触れられているところもありますが、塩をただ「塩分」と一括りにして議論しているような気がして、肝心のところが抜け落ちてやしませんか? と思うのは私だけでしょうか。

私としてはイオン交換膜製法の塩(日本で流通している塩の8割ほどはこの塩だといいます。)、つまり「精製塩」や「自然塩」ついて少し触れて欲しかったんですが、無料で見られる範囲では触れられてません。

私が何回にもわたり塩についてやかましく書くのは、私を含めた日本人及び日本国のことを思ってのことであります。 日本人はちゃんとした塩を摂らなければなりません。

私は前回までの記事で、何度か「減塩」に対する疑念を書いてきたわけですが、自然塩であればナトリウム以外の微量なミネラルをバランスよく含むので「減塩」などしなくても良いはずです。ちゃんとした塩を「適量」はとらなければいけない。

このABEMAの番組でも少し触れられていますが、カリウムはナトリウムを排出する効用があることからも、単純に「一日の塩分摂取量は◯グラムまで」などとは言えないはずです。

カリウムを多くとる食習慣の人であれば、ナトリウムを少々多くとっても問題ないということでしょう。だって、摂り過ぎたナトリウムは排泄されてしまうのですから。

野菜や果物にはカリウムが多く含まれています。 農耕を伝統とし、穀物と野菜を多食する日本人が塩分を摂らなければどうなるか。つまりはカリウムを多く摂取することになるため、塩分が抜けていくということです。

それは「塩抜き状態」といってもよく、「減塩」をするということは、昔の日本でも行われた「塩抜きの刑」を、常時「かるーく」受けているような状態、だといっても過言ではないわけです。

「塩抜きの刑」とは、囚人に何日も塩を抜いた食事を与え続けるという処刑法で、人間は何日も塩分をとらないと次第に気力が萎え、どうでも良い気分になり、頭も働かなくなり、尋問など受けるとすぐに口を割るようになるそうです。

前回の記事にも書きましたが、昔読んだ「三国志」だったか「項羽と劉邦」に書かれていたことですが、昔の支那大陸でも囚人の食事から塩を抜き大人しくさせるという方法があったことがわかります。

塩分を抜くと、体力気力の低下、下痢、便秘、胃腸障害、筋肉痛、けいれん、冷え症 不妊症 血圧低下などが起こるとされており、つまりそれは現代の多くの日本人が抱えている日頃の体調不良そのものではありませんか?

ネット記事にもいくつか書かれていることですが、1930年代のアメリカでも塩抜き実験をした結果、

3〜4日目にして食欲の低下がおこり、冷や汗が出てくるようになり、5目には全身の倦怠感に苛まれ、8日目には筋肉の痙攣が止まらず、あまりに危険な状態になったため実験を中止した

とのことです。

しかし、WHO(世界保健機関)は塩の摂取を一日5グラム以下に抑えるように推奨しています。

そして厚労省も、推奨する一日の食塩摂取量を10グラムから7グラムに下げました。

ナトリウムは神経伝達に必須ですし、塩は知性に働きかけるものであると精神世界の巨人ルドルフ・シュタイナーも言っております。塩こそが人類の知性を発達させたのだと、シュタイナーは言うわけです。塩を取らなくなると、人間の知性は劣化するのです。 私達は思考することができるように、塩をとるのです。この本に書いております。

なので塩が人間にとってとても大事なものであるのはわかっていただけたとは思います。「減塩」が果たして人類にとって吉となるか凶となるか、よくよく考えたいものです。

一般的なスーパーにはほとんど「精製塩」しか売られていない

食用には「精製塩」は選ばない方が良いといえます。塩化ナトリウム以外のミネラルをほとんど含まないからです。

しかし一般的なスーパーにおいてある塩はほとんどがイオン交換膜製法の「精製塩」です。(最近スーパーの塩コーナーに行ったら今更ながらびっくりでした)

精製塩にはラベルに「イオン膜」などと書いてあるので「精製塩」を見分けるのは簡単です。そして非常に安価で、サラサラしている。

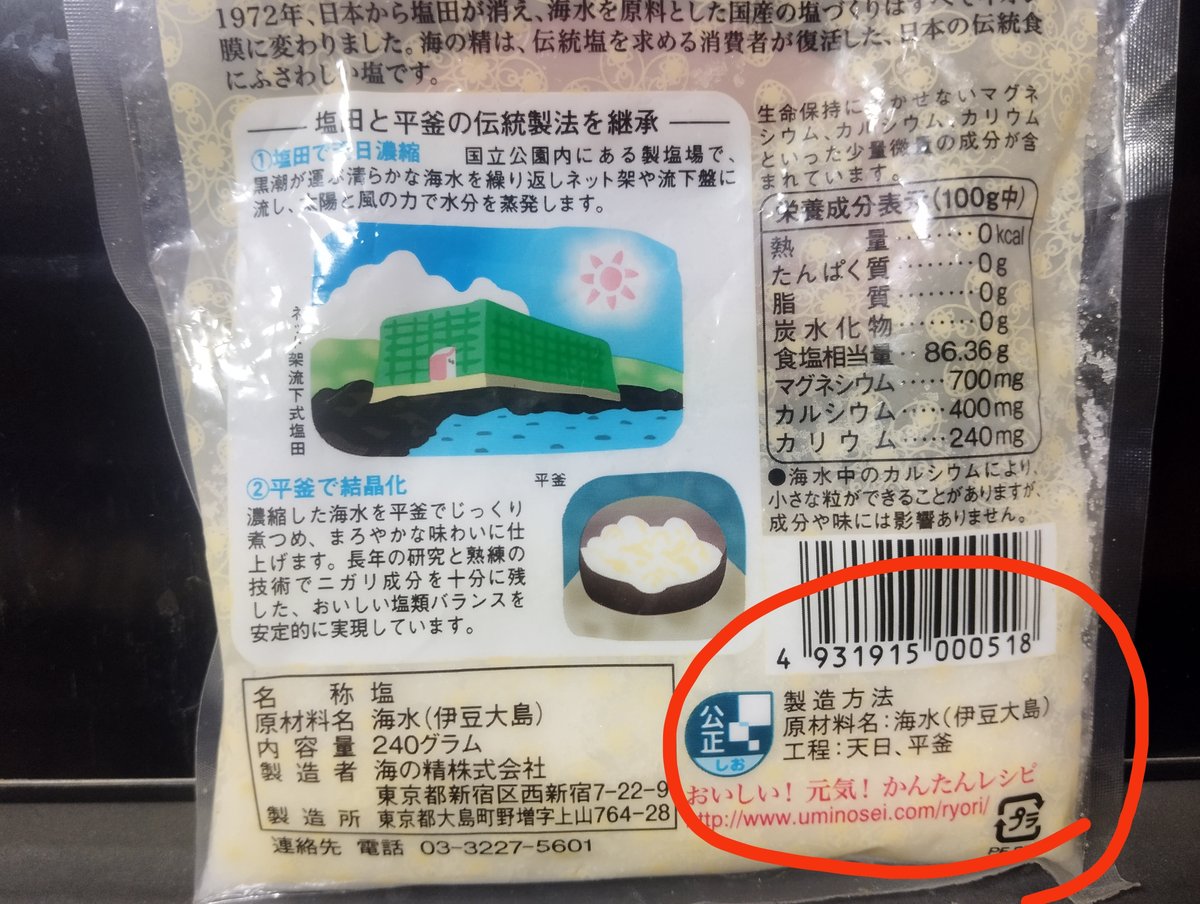

伝統的な製法の塩のラベルには工程・製法の欄に「天日」や「平釜」もしくは「流下式」などと書いてあるはずです。

そして、精製塩に比べるとやはり少し高価です。 高く感じるかもしれませんが、塩は健康的な身体を養うための根本であることを考えたらケチるところではないと、私は考えます。

また、流通している塩には「再生加工塩」というものがあり、これらはオーストラリアやメキシコから輸入した天日塩を水に溶かし、にがりや炭酸マグネシウムなどを添加して再結晶化するなどの製法をとるものです。 これには原材料名の表示に「天日塩」と書いてあるので、ややこしいですが、伝統製法の良い塩を選びたい場合は注意して見ると良いと思います。

また、岩塩、湖塩というものもありますが、ナトリウム以外のミネラルは海水から作られた塩の方が豊富に含まれているといいます。肉料理には岩塩が合うと言われるのは、ヨーロッパでは岩塩がとれるからでしょう。

海に囲まれた日本に住む私達日本人ならば、ぜひとも海水からつくられた伝統製法の塩を使いたいものです。

イオン交換膜製法は悪か!?

イオン交換膜製塩法の精製塩は悪者にされがちではありますが、日本は日本で、塩の自給率を上げねばならなかった事情があるので、一概に「イオン交換膜製法」を批判することはできません。

伝統製法だけでは、日本が工業化していく過程で必要な塩を完全自給することができず、長らく輸入に頼るしかなかったのです。

国土を海に囲まれているとはいえ、多雨多湿の日本では、広い塩田に海水を放っておいたら自然に塩ができる、というような自然環境ではないのです。 つまり天日で塩を作るのが非常にむずかしい。

日本での塩作りでは主として鹹水(かんすい:濃い塩水のこと)を煮立てるような方法がとられており、これには多大なエネルギーを必要とするのです。

塩は、食品としてだけではなく工業用にも用いられるもので、工業化を突き進むニッポンは安価な塩を輸入に頼らざるを得ませんでした。 安い塩を何とか自分たちの手で作り出せないか、という苦心の末開発されたのが「イオン交換膜法」で、日本の涙ぐましい努力の結果でもあるのです。

(イオン交換膜製塩法とは)

しかし、1972年から「塩田法」によって全国から塩田が消滅し、日本における塩の流通を「イオン交換膜製塩法」による精製塩に限定することになりました。伝統製法の塩まで潰す必要はあったのか?と言われれば甚だ疑問です。 自然塩を選ぶことができるような選択肢は残しておいてもよかったはずです。

どこまで因果関係が認められるかはわかりませんが、塩田法ができた1972年前後からアトピーや花粉症を患う人が増えたといわれております。

「人生が変わる塩」(冨山悦昌著)という本には、塩に関する著書を多数書いておられた故真島真平医学博士の逸話として次ような話を載せております。

「周辺で起こる数々の『異常』。その1年ほど前(1969〜1970年)から、来院する患者の病気が顕著な変化を見せるようになっていたのです。それは、結核、赤痢からガン、糖尿病、高血圧への変化でした。 さらに、この頃を境に、花粉症やアトピー性皮膚炎、喘息などアレルギー性の病気や、うつ病、拒食症、子供の情緒不安定など心の病を訴える人も増え始めました。 現場の医師として、何が原因なのかを探りました。

その結果、毎日摂取するものの変化が病気の変化につながったのではないかと考え、最終的に塩に行き着いたのです。」(人生が変わる塩、106ページ)

精製塩が流通されはじめたのは1960年からです。この頃から醤油や味噌に使われる塩も精製塩になってきました。だんだんと精製塩が日本人の摂る塩にとってかわってきてから、様々な異常が起こり始めたというのです。 もちろんこれらの原因を「塩」に限定するのは極端かもしれませんが、原因の一つとしては割と根拠のあるものとして考えられませんか?

今の日本では、塩の専売もなく、精製塩以外の塩も自由に選ぶことができるのですから、できれば日常に使用する塩は、ナトリウム以外のミネラルもしっかり入った伝統的な製法でつくられた塩を選びたいものです。

参考文献