【自伝短編小説】人生は悲しみと共に(9,897字)

これは、京大入試にまだ後期日程があった頃の話である。

大学入学共通テスト (当時の大学入試センター試験) で総合点9割を獲得した私は、満を持して京都大学法学部の前期試験に出願した。

後期はランクを落として神戸大学法学部に出願しようかとも思ったが、前期で京大に合格することしか頭になく、後期のことなど全く眼中になく、単に「申し込みが楽だ」というただその理由だけで、前期・後期とも京大法学部に一括出願した。

京大の後期入試は2009年に廃止されている。

当時の「京大後期」といえば募集定員も少なく、普通は出願することすら叶わない「狭き門」「高嶺の花」であったので、せっかくセンター試験で高得点を取れたのだから、「記念受験的」に出願だけでもしてみたかったという側面もある。

この判断がのちのち思いもよらぬ展開を見せることは、その時の私には想像すらできなかったのであるが、思えばこの時から私は「何か目に見えないものの力」の影響を受けていたのかもしれない。

[1]京大前期試験の罠

満を持して臨んだ前期試験で、私は見事に落ちた。

直前に何回か受けた京大模試では、すべて「 A 判定」であったので、合格発表の掲示板に自分の受験番号を見つけられなかった時は、「まさかそんなことはあり得ない」と青天の霹靂並みのショックを受けた。

今にして振り返れば、落ちた原因は多々存在する。

[2]模試の罠

私は英語と国語について「Z 会の添削」(当時は郵送でのやりとり) を受けていたのであるが、「これがよくなかった」と今では考える。

京大は英語・国語とも長文の答案を書く必要があるのだが、民間の一企業 (悪く言えばバイト) が添削する場合、「この単語が書いてあれば何点」「問題文のこの箇所の内容が引用されていれば何点」などというように機械的に採点する。

民間会社レベルであれば致し方ないことではあるのだが、当時の私にとってはそれが仇となった。

前期試験当日において、私はセンター試験で高得点をとれたことも災いして、「守りの気持ち」に入ってしまい、無駄なミスを極力なくすよう、点を極力落とさないよう、一字一句漏らさないよう、あまりに丁寧すぎる解答を作ろうと慎重になりすぎてしまった。

それで得点できる実力があれば良いのであるが、当時の私の未熟な実力で、全得点要素を網羅しようと丁寧に書きすぎてしまえば、余計に論旨が混乱し、破綻し、結果として0点になるような解答を作ってしまっていたのではないかと振り返る。

模試や添削指導の危険なところはここにある。

「この単語が書いてあれば何点」などというレベルで京大入試は構成されていない。

一つひとつの言葉など多少は無視して、全体の論理性を考えながら、バランスよく筋の通った解答を作らなければならない。

そういう初歩的な方向性を完全に見誤り、私は前期試験で大失敗してしまったのである。

[3]悪霊に取り憑かれた ?

一方、数学においては、「たとえ完答できなくても、何としてでも部分点を稼ごう」という意識が低かったように思う。

まさに「魔が差す」というか、何となくのいい加減な気持ちで試験に臨んでしまったとしか言いようがない。これこそ「油断」「気の緩み」であろう。

たとえ完全には解けないまでも、自分で苦心して考えた跡を少しでも答案に残し、少しでも教授に自分の実力をアピールする必要があるのにもかかわらず、それも全くしなかったように思う。

なにせ当時の記憶があまりない。

いい加減な気持ちで臨んだ証左である。

年明けからセンター試験・私大受験と続くなかで、知らぬ間に精神的な疲れが溜まっていたのであろうか。

センター試験の高得点獲得、関関同立の法学部すべて合格という好結果で慢心していたのであろうか。

まさに「落とし穴」「盲点」「エアポケット」にハマった感がある。

1年間予備校に通った中で、あれほど京大入試について対策し、傾向も把握し、万全の状態で臨むことができたはずであるのに、今から思えば、全く何も考えずに何となく受験してしまった。

比喩的に言えば「何かの悪霊に取り憑かれていた」のかもしれない。

それくらい「本来の自分でない状態」で受験してしまっている。

もしかしたら、これは当時の私に天から与えられた試練だったのかもしれない、と今では考えたりもする。

[4]失意の後期試験

前期試験に失敗した私は、茫然自失の状態で、後期試験までの1週間を過ごすことになる。

京大の前期に落ちるような自分が、京大の後期に受かるはずがない。

なぜ自分は京大後期に出願してしまったのだ。

そんな後悔ばかりに取り憑かれ、自分の不幸を嘆き、後期試験の勉強を一切することなく、茫然自失で試験までの1週間を過ごす。

京大前期に合格することしか考えていなかったので、その後の行動など何も想定していなかった。

やはり「浮かれていた」としか言いようがない。

「浪人生活の苦労が実ってようやく京大生になれる」という安堵の気持ち、気の緩み、ひいては油断が出てしまったのかもしれない。

まさに「図に乗った」としか言いようのない、典型的に「舐めた姿勢」で前期試験に臨み、見事、奈落の底に突き落とされた。

そういうわけだから、京大の後期試験がどんな試験なのか、全く情報を持っていなかったし、今さら調べて対策する気にもなれないし、私はとうとう試験当日まで何の勉強もすることなく、京大へと向かう電車に乗るのである。

[5]京大後期試験 (法学部)

受験に際しての私の予備知識は、「科目が英語・小論文である」という事実だけだった。

制限時間すら把握していなかった。

受験教室の自分の席に座り、そこで初めて制限時間を知った。

[6]小論文試験

「小論文」の問題冊子を開く。

誰かの評論文が長文で掲載されている。

まずはそれを「要約せよ」という。

そのあと、それに関する「自分の意見を書け」という。

要約の字数も小論文の字数もその時初めて知った。

時間は120分であったか150分であったか。

どのくらいの時間をかけて本文を読んで、どのくらいの時間をかけて要約して、どのくらいの時間をかけて意見を書けばよいのか、全く想像もつかないが、とにかく読み始める。

[7]いい意味での開き直り

この時の私は、まさに「無我の境地」であった。

京大後期の合格は完全に諦めていた。

「諦めていた」というより、「そもそもあり得ない」と自分で決めつけていた。

「何としてでも受かろう」という野心など全くなかった。

まさに「茫然自失」「無我」の境地。

「欲」など全くなく、いい意味での開き直りと言おうか、自分の中には客観的視点しかなく、「京大の小論文はこんな試験なのか」「こんな答案用紙なのか」「へえー」というような、達観の境地で試験に臨んでいた。

もちろん、試験には真剣に取り組んだ。

1週間万全の休養をとったし、精神的にも余裕がある。

出題された評論文を無心に読み、大切なところに線を引いて、無心に要約した。

本来であれば、線を引いた重要部分を再構成し、書き方の順序なども考慮しながら、よりよい答案を作る必要があるが、当時の「無我」の私はそんなことなどお構いなしに、心の赴くままに要約していく。

余計な雑念のないことで、かえってシンプルに、制限字数内に、綺麗にまとめることができた。

その要約をもとに自分の意見を書き始める。

テーマは「資本主義における社会的弱者救済」

時間配分も事前の論理構成も何もすることなく、ただ無心に書き進める。

この時いわゆる「ランナーズハイ」のような無我の境地に入ったことを今でも覚えている。

ランナーズハイ(runner's high)とは、継続的な運動によって引き起こされる一時的な多幸感であり、喜び、深い満足感、高揚感、ウェルビーイングといったポジティブ感情を経験する感情的状態である。

書いている途中のことは全く記憶になく、最後の2、3行あたりから当時の記憶が蘇る。

何とか書き切って時計を見ると、時間は5分ほど余っている。

全く初見のテストであったにもかからず、時間配分は完璧だった。

奇跡としか言いようがない。

[8]文豪の守護霊が憑いている ?

自分の書いた小論文を、残りの5分で読み直してみる。

論旨の展開がよい。

最後に向けた盛り上がりも申し分ない。

ラストの主張が最高の出来だ。

「このように、資本主義社会においては自由が原則であるが、弱者救済のために補完的に特例を適用すべきである。」

こういう内容で締めくくったと記憶する。

今にして思えば、法律論の基礎中の基礎を書いたにすぎないが、そういう法律論を何も知らない中で、単なる浪人生がこのような結論を自分で導き出すことができたのは奇跡的であると思う。

「本当に自分が書いたのか ?」

そう思わされる小論文であった。

自分が書いたとは到底思えない。

最後の結論は、今までの自分の意識の中に存在しなかったものだ。

自分の発想にはない考えで最後を締めくくっている。

今でも思い出す。

その時の不思議な感覚を。

「ランナーズハイ」のように夢中で我を忘れて小論文に没頭し、その後に読み返した文章が、まるで自分が書いたとは思えない最高の出来。

「天から曲が降りてきた」と表現するミュージシャンもいるが、まさにこの時の私もそれで、もしかしたら自分は守護霊または前世が作家で、その文才がその時に降りてきたのかもしれないと思わされた。

そうとしか思えないほどの見事な文章の出来であった。

もともと自分は文章を書くのが好きなので、そういう潜在能力は当然持ち合わせていたのかもしれないが、それにしても「火事場の馬鹿力」といおうか、「ここぞ」という究極的な場面において、ようやく自分のその潜在能力にアクセスできたということなのかもしれない。

こういう奇跡的な体験をすると、やはりこの世界はまだまだ科学だけでは計り知れないものがあると思わざるを得ない。

そうして、私は「何とも言えない高揚感」といおうか「満足感」といおうか、何事かを達成した喜びに身を包まれながら、答案を提出するのである。

この時も、私は「これで合格できる」などという野心は一切持ち合わせていない。

ただ目の前の問題に無心に取り組み、無心に自分を表現し、無心に答案を書き切ったに過ぎない。

純粋に「自分自身を出し切った」という満足感が残っただけである。

「採点官にアピールしよう」などという下心も毛頭ない。

純粋に自分の思うことだけを純粋に書き切った。

ただそれだけであった。

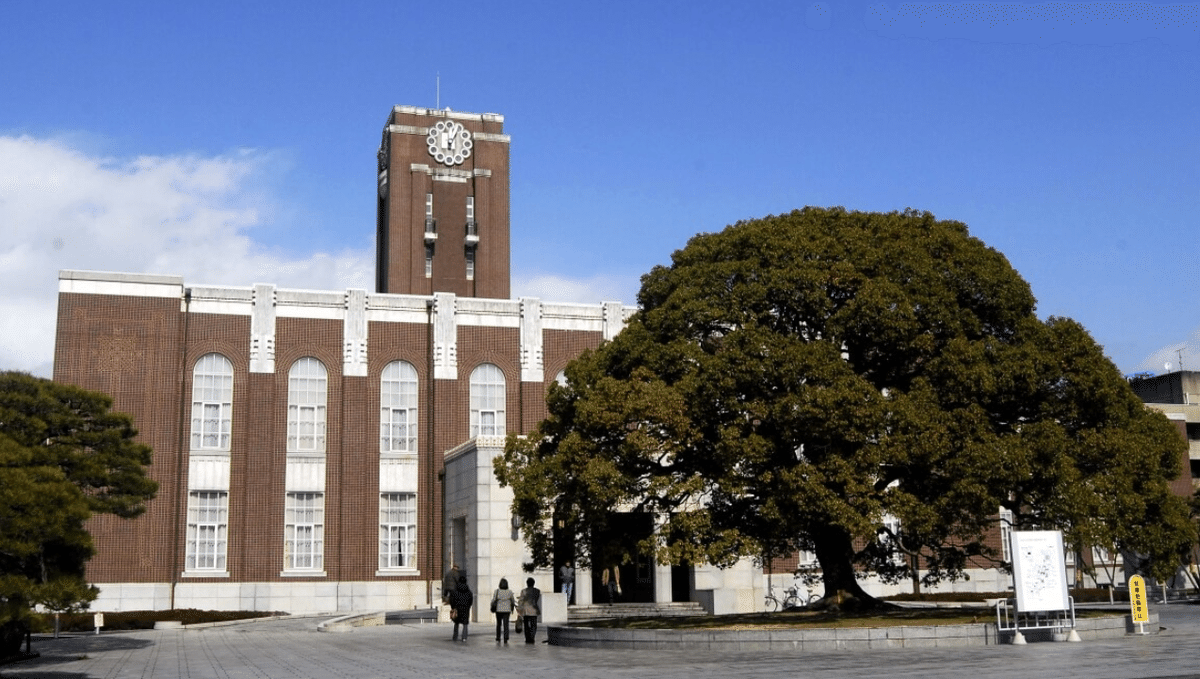

[9]京大時計台を眺めながら

昼休みを挟む。

弁当を軽く食べて、構内を軽く歩く。

今でも忘れない。

廊下の窓から見た時計台を。

その時の私は、京大に合格するイメージなど完全に頭になく、100%純粋に「記念受験」の気持ちで試験に臨んでいた。

だから、その日の朝、電車で試験会場に到着した時も、校舎周りをうろうろしながら、「これで京大に来ることはもうないな」「見納めだな」「しっかり目に焼き付けておこう」と感慨にふけっていた。

昼休みの廊下から時計台を眺めながら、妙にセンチメンタルになって、「京大に合格することのない自分」を変に客観視しながら、そんな自分に苦笑しながら、ぼーっとお茶を飲んでいた。

京大に落ちた場合、同志社へ行くことにしていたのであるが、「同志社に通う自分」などその時は想像することもできないし、「京大に通う自分」のことなど微塵も頭にないし、ただ空虚な自分、空っぽの自分がそこにあるだけだった。

中高一貫校に進学してからの6年間。

その後の浪人生活。

その間ずっと孤独に勉強を続けてきた努力の集大成。

それが今日なのだ。

そんな誇りなど当然持つことはできず、「最後はこんな感じで終わるんだな」という、何だか諦めに近い、静かな凪の境地で昼休みを過ごした。

[10]京大英語は小細工なし

午後からは英語の試験である。

京大の英語は、伝統的に「英文和訳」「英作文」の2種類しか出題されない。

小細工一切なし。

まさに学問の王道をいく出題である。

東大であれば、英語の文章の中に空欄があったり、文章自体を並べ替えたり、という多種多様な論理問題が出題される。

それはそれで面白いのであるが、なにせ英語以外の能力が問われることになってしまうのが「玉にキズ」だ。

京大の場合は小細工なしで、どっしりとした英語の長文に、どっしりとした下線を引き、その部分をすべて日本語に訳させる。

英作文も同様に小細工なし。

小説の一節そのものが出題されることもあるし、私たち日本人が日常的に使わないような、文学的表現あふれる味わい深い文章が出題されて、その全部を英語に訳すことが求められる。

普通に日本人が読んでも難しいような日本語を「英語にする」のである。

たかだか18歳の受験生にできるわけがない。

もしできるなら、その受験生は既に「翻訳家」である。

当然ながら、大学はそんな「翻訳」を求めているわけではなく、いわゆる「文学的な」文章の本質を見抜き、「結局この文章は何を言いたいのか」というポイントを押さえて、それを簡単な英語で表現すればよい。

これはいわば「日本語」のテストである。

◆日本語のことをどれだけ深く理解できているか。

◆難しい日本語を簡単な日本語に変換して、それを簡単な英語で表現できるか。

京大の英語はそういうテストなのである。

英文解釈も同様である。

もちろん英単語は難しいものも出題されるが、それを全部完璧に暗記しておく必要はなく、全体の文章の流れを汲み取り、下線部がどのような内容を言いたいのか、的確に把握する力が問われる。

設問にも「下線部の意味を日本語で表しなさい」とある。

多少の難単語は飛ばしても構わないので、全体としての論理一貫性をそこなわずに筆者の主張を表現する必要がある。

逆に言えば、一つひとつの単語の意味を解答に無理やり詰め込もうとして、その挙句に全体として意味の通らないような日本語を作ってしまっては決していけないということだ。

前期試験において、私はまさにこの過ちを犯してしまった。

多分に浮わついて試験に臨んでいたから、今から振り返っても思い出せないほどであるが、おそらく単語一つひとつを丁寧に拾い出して加点を得ようなどという欲にほだされて、全体としては成立していない答案を書いたのかもしれない。

[11]翻訳家の気分で

しかしながら、後期試験に臨む私には、そんな欲は微塵も存在しない。

「一つひとつの単語の意味を正確に訳そう」とか「難しい構文を使ってアピールしよう」などという下心は一切ない。

自分の受験生活最後の記念として、今までの自分へのご褒美として、試験を思う存分楽しんで、自分の英語学習の集大成を答案に表現しよう。

ただその一心であった。

これまでの模試や「 Z会の添削」における採点の仕方など一切無視である。

出題された英文も日本文も、自分なりに完全に読み替えて、自分なりに意味を汲み取って、「結局筆者はこういうことを言いたいんでしょ?」という自分なりの考えを盛り込んで、自分なりに自由闊達に表現した。

考えてみると、京大英語はこれが最高の対策であったに違いない。

京大は数ある大学の中でも異色中の異色で、「自分の頭で考え抜くこと」をとことん追求する日本の最高学府のひとつである。

予備校の教えるような小手先のテクニックを丸々暗記して答案にそのまま書き写すようなことを良しとするわけがない。

日本人が読んでも難しい日本語を自分の頭で解釈し、それを英語に移し替える。

ネイティブが読んでも難しい英語を自分の頭で解釈し、それを日本語に移し替える。

そういう「高度な知的作業」を京大は求めているのだ。

私は、受験生活の最後の最後で、とことんまで追い詰められた挙句に、土壇場で「無我の境地」に入り、それでようやく「京大の求めるレベル」に達することができたのである。

自分の頭で考え、自分の頭で表現する。

「覚えたことをそのまま機械的に吐き出せばよい」という学校生活の「洗脳」から解き放たれた瞬間である。

私は、日本語も英語も自由に読み替えて、自由に楽しみながら「翻訳」した。

答案提出後、私は非常に満足であった。

このときも、もちろん「この答案なら合格できるはずだ」などとは微塵も思っていない。

自分が本当の意味で満足できる、自分の納得のいく答案を提出できたことに、心から充足していたのであった。

「教授に見てもらいたい」などとも思っていない。

「こんな自分を評価されたい」などとも思っていない。

これまで頑張ってきた自分自身を、ありのままに、そのままに表現したい。

ほかならぬ自分のために。

そういう一心で答案を作ったのである。

[12]合格発表の日

後期入試から1週間、そんな満足感はすっかり消え去り、同志社大学へ入学する意欲も湧かず、私は自室でぼんやりと日々を過ごしていた。

合格発表を大学まで見に行かなければならない。

当時はネット発表などなく、郵送で合否を通知するシステムであったのだが、私は郵送の何百円かを惜しみ、郵送手続きを申し込んでいなかった。

前期出願の時点で、後期のことなど全く頭になかったし、数百円を浮かすことしか考えていなかった。

そのせいで、私はわざわざ電車に乗って、数百円以上の電車賃をかけて、京大法学部の掲示板まで「不合格の確認」をしにいかなければならなかったのである。

この時の自分は、完全に心を閉ざしていた。

「無心」「無欲」というものではない。

悲しくもなく、つらくもなく、心が停止している状態。

単なる肉の器といおうか、機械的に電車に乗って、大学まで歩いて、掲示板を見て、不合格を確認する、ただそれだけの単純作業。

道中の景色など何も覚えていないし、そのときの感情も覚えていない。

気持ちを消していたのであろう。

あえて心を消し、ひた隠し、何も考えないようにして、構内の掲示板へと向かう。

後期入試の合格発表は、前期入試と違って、人が全くおらず、閑散としていた。

前期発表のときは、京大アメフト全盛の時代であったから、ユニフォームを着た先輩たちが勧誘に熱心で、胴上げなども行われていたのであるが、後期入試は合格人数も少ないので誰も関心を持たない。

発表の時間にかなり遅れていったので、それもあったのかもしれないが、合格発表の場には人が誰もいなかった。

時計台のふもとの広場に面した法学部校舎の軒先に、掲示板はあった。

明治期の古い石造の建物で、ひんやりとした冷たさが感じられる。

外に面した薄暗い廊下の壁に、小さな紙が掲示されている。

人っ子ひとりいない。

本当に合格発表の場なのか。

そう怪しみながら、ゆるゆると掲示板に近づく。

自分の番号などあるはずがない。

そんなことは分かりきっているのだが、薄暗いなか目を凝らして、事務的に番号を確認する。

数字を若い順に追っていく…

私はこれまで幾度となく、「自分の番号が抜けている経験」をしてきた。

今回も、自分の番号などあるはずがない…

自分の番号が抜けていることを当然に覚悟しながら、数字を目で追っていく。

後期入試は定員が少なく、倍率も高いので、番号の抜け方の幅も大きい。

どんどん番号が飛んでいく。

さーっと目を通し、「はい、ないですね」と自分自身を納得させようとしたその時、ふいに自分の番号が目に飛び込んできた。

「目に飛び込んできた」という表現はまさにその通りで、その瞬間の自分の番号だけがくっきりと浮かび上がって見えた様子は、今もなお私の脳裏に鮮明に焼き付いている。

信じられない…

何が起こったのか理解できない…

番号を確認しているその時の自分は完全にただの機械であり、何の感情も持たないただの肉の塊であったので、全く状況を理解できない。

まさか…

そんなことはあり得ない…

前期試験に落ちた自分が後期で受かるはずがない…

私は呆然としながら歩き始め、校舎から一旦離れた。

校舎に面した一般道に出た。

片側二車線の広い道路で、バスやタクシーの往来も多い。

音がしない。聞こえない。耳に入らない。

歩道を歩く人もいるが、意識に入らない。

「ありえない… 」

歩道を歩きながら、ひたすら事実確認に努める。

なかなか正気に戻れない。

「本当だろうか…」

「本当に受かったのだろうか…」

前期試験に不合格となってからのこの2週間というもの、「京大に進む」という選択肢は自分の中に全くなかった。

後期試験に向かう道中もそうだったし、後期試験で会心の答案を提出した時もそうだったし、そこから合格発表までの間も、「京大に進む自分」のイメージなど想像したことは一度もなかった。

同志社大学に進む自分のこともイメージできず、京大前期入試に失敗した自分のことも受け入れられず、呆然自失でただ息をして暮らしていただけの自分。

そんな自分が京大に合格した…

歩きながら、だんだんと「本来の自分」が戻ってくる。

胸の奥から熱いものが込み上げてくる。

歩道沿いにある石塀がゆらぐ。

にじんで見える。

目に涙が溜まっているのだ。

そんな自分にすら気づかない。

景色がゆがむ。

塀がにじむ。

そうか、自分は泣いているのか…

自分は合格したのか…

よく頑張ったなあ…

えらかったなあ…

バスやタクシーの喧騒が聞こえる。

道行く人々の存在が感じられる。

現実世界に戻る。

やった。

合格したんだ。

自分はやったんだ。

もう一度 、法学部の掲示板に戻る。

番号を確認する。

ある。

やはりある。

自分は合格したんだ。

最後の最後でやったんだ。

無我夢中で校舎内の公衆電話に向かう。

母に合格を伝える。

非常な喜びであった。

まだ実感はできないが、どうやら本当に合格したようだ。

そこからの記憶はない。

どうやって帰ったか覚えていない。

そんな1日であった。

[最終章] 悲しみはいつも共に

後期試験の合格発表後、住まい探し・入学式を経て、私は京都で学生生活を送ることになるのだが、そのあと2、3年間は「京大生」としての自分に慣れることがなかった。

「なんで私が京大に ? 」というキャッチコピーがあるがまさにその通りで、「100%完全にあり得ない」と自分自身で諦め切っていた「京大生としてのアイデンティティ」が、体と心に再度染み渡るまでには、かなりの時間を要した。

「地位が人を作る」というが、あれは本当だろうか。

あの時から30年近く経った今となってようやく、京大生として恥ずかしくない知的活動ができている自負を持てるようになったが、当時は「京大」の看板が大きすぎて、自分一人では背負いきれていなかったように思う。

京都の一人暮らしの自室で「悪夢」にうなされる夜もあった。

夢の中の自分は受験生時代に戻っている。

またこれから入学試験を受けなければならない。

なのに勉強が進まない…

これでは間に合わない…

目が覚めて、もう受験しなくていいことに気づいて安堵する。

実家から京大へと向かう電車。

駅から京大まで歩く道のり。

合格してからの2、3年というもの、電車に乗っても、駅周辺を歩いても、暗い気持ちに襲われることがよくあった。

心はいつも「受験前モード」。

合格のいっときの喜びなどすぐ消える。

一方で、そのときの傷心は自分のなか深くに巣食い、そのまま癒えることなく居座り続ける。

太宰治『グッド・バイ』にこんな一節がある。

唐詩選の五言絶句の中に、人生足別離 (じんせいべつりたる) の一句があり、私の或る先輩はこれを「サヨナラ」ダケガ人生ダ、と訳した。

まことに、相逢った時のよろこびは、つかのまに消えるものだけれども、別離の傷心は深く、私たちは常に惜別の情の中に生きているといっても過言ではあるまい。

合格を夢見て頑張っていた自分。

うまくいかずに悩み苦しんでいた自分。

そんな自分をすべて抱きしめてあげたい。

そんな自分があってこそ、今の自分がある。

間違いない。

あの時の経験が、今の自分のすべてを形作っていると言っても過言ではない。

京大に入ったことで、学歴コンプレックスは完全に払拭されたし、受験時代の勉強の楽しさ・面白さを世に伝えたいというその思いで私は今現在、仕事に励んでいる。

今このタイミングでこの記事を書いてみようと思い立ったのも、何かの縁であるのかもしれない。

これをお読みいただいた皆様に、この記事が何かの契機となれば幸いである。

これを書いた私が当時の情熱を思い出し、様々な人たちと関わっていく契機になればそれもまた幸いである。