書籍年間ベストセラーランキングを読み解く 2024年

今年も発表された書籍の年間ベストセラーランキングを振り返っておきます。

ビジネス環境の変化が著しい出版業界ですが、ベストセラーランキングにもその影響が現われていました。

なお、本記事は個人の興味に基づいた調査と感想を記しているものです。業務上の関係先、所属先の意見を代表しませんので、あらかじめお断りしておきます。

単行本ランキング 1位~10位

トーハン、日販のランキングからまずは単行本を見ていきましょう。

シリーズ2作目が1位、2位? ベストセラーランキングの大異変

今年最大の衝撃は、日販の1位、2位の書籍がどちらも人気シリーズの第2作だったことです。

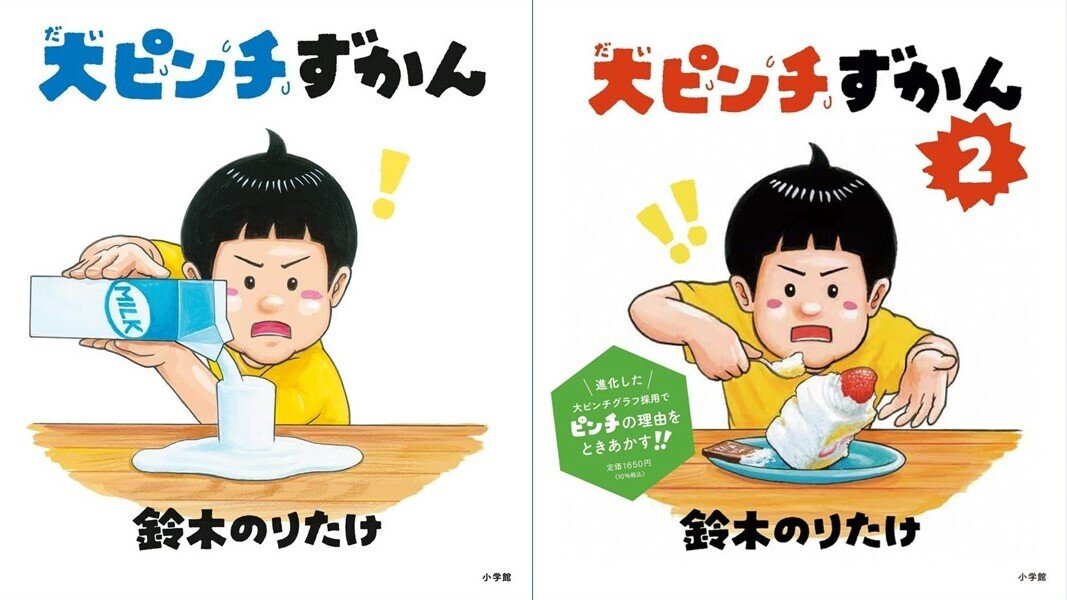

トーハンは同じシリーズを発売日が離れていたとしてもまとめて掲載する傾向が強いことから1位は「変な家/変な家2 〜11の間取り図〜」、2位は「大ピンチずかん/大ピンチずかん2」、3位は「成瀬は天下を取りにいく/成瀬は信じた道をいく」となっていますが、『変な家』は2021年7月刊、『変な家 2』は2023年12月刊です。『大ピンチずかん』は2022年2月刊、『大ピンチずかん 2』は2023年11月刊です。通常、書籍は発売時近くに山があり徐々に売れ行きが落ち着いていくことから、おそらくはトーハンでもシリーズ2のほうが大きな売上だったのではないかと思います。

なぜ、これが驚くべきことかというと、通常はシリーズ第2弾は第1弾よりは売れないからです。第1弾がヒットしたから第2弾が売れる訳で、当然ながら第1弾のお客さんよりは数が少なくなります。評判を聞いて手に取ってくれる人も、シリーズの1と2があれば、普通は1から読み始めることでしょう。

こういうリスクを避けるために、書籍のタイトルを付けるときは人気シリーズの名前をメインにして『〇〇〇〇 2』とするよりも、シリーズ名はサブタイトルにして『〇〇〇〇 〇〇〇〇シリーズ2』などとして、それぞれの巻ごとに面白さがあることや、最初の巻から読み始めなくとも単巻ごとに楽しめる読み切り型の作品であることを打ち出すのです。

ところが今回、シリーズ第2弾が他の数多ある新刊を押しのけて1位、2位を飾っただけでなく、シリーズ第2弾であることをメインタイトルにした書籍が1位、2位を飾ったことが、重ねて衝撃的なのです。

加えて言っておくと、版元は違いますが、『変な絵』をシリーズのひとつと考えるならば、『変な家 2』はシリーズ第3弾でもあるのです。

ただ、メインタイトルをシリーズ名にしたほうが良いジャンルも存在します。それがコミックです。例えば「ONE PIECE」シリーズは現在110巻まで発売中ですが、ずっとタイトルは「ONE PIECE」です。

そして、この方式のタイトルがより強味を発揮するのが電子コミックの世界です。リアルの書店では、いくら人気作品といってもシリーズを全巻揃えて並べておくことは出来ませんが、電子書籍書店ならば、新刊が出たタイミングで第1巻を無料や割引き販売することによって新たなファンを獲得出来るため、シリーズが伸びるほど新規のファンを獲得するチャンスが生まれます。

また、作品はネット上に存在するので、検索キーワードとなるものが固定しているほうが強い訳です。

『変な家』はウェブメディアで発表され、YouTubeで人気が爆発した後に書籍化されました。もしも、売上においても電子書籍のほうが大きな割合になるだろうと考えてこのタイトルの付け方にしたのだとしたら、そうした意味でも重要な転換点となる作品といえる可能性があります。

日本著作者販促センターのサイトには「出版業界の豆知識」という有益なコーナーがあります。ここの「ベストセラー 年度別 明治3年~の記事一覧」というまとめがあり、何と慶応2年(1866年)からのベストセラーが確認出来ます。(2015年のランキングが文庫ランキングになっているので修正されると良いと思います)

そのページを辿ってみても、このような事例は見つかりません。令和初、戦後初、近代出版史上初。おそらく、日本史上初の出来事なのです。

毎年のベストセラー上位作品は、様々なメディアで本の内容や反響が紹介され、それぞれに人気作品になるストーリーが推察されるものです。しかし、シリーズ第2弾となると、あまりそうした情報は見つけることが出来ませんでした。

検索して出てくるニュース記事は、両作が既に上半期ベストセラーランキングで1位になったというものばかりです。

『変な家』は、2024年3月15日に映画が公開されました。こうした追い風で『変な家 2』は上半期ベストセラーランキング1位となります。

『変な家』は2024年の興行収入ランキングで8位(50.5億円)と報じられており、それより上位の作品に小説が原作の映画は見当たりません。そして10位に『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら』(45.2億円)がランクインしています。

実は、文庫ランキングでは『変な家 文庫版』が第1位、『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら』(スターツ出版文庫)がトーハンランキング3位、日販ランキング4位となっています。

2024年には他にも多くの小説原作の映画が公開されましたが、この2冊は売上への連動性という意味で圧倒的だったと言えるでしょう。

映画と連動して書店店頭での動きが大きくなれば、クレジットカードを持たないがゆえにネット書店の利用率が低い10代に大きく刺さったという可能性もありそうです。

それにしても……と敢ていいますが、書籍としての話題が改めての盛り上がりが大きくならなかった作品が1位となったことは驚きです。

『大ピンチずかん』は7月9日に発行部数が100万部を超えたと発表され、同時に『大ピンチずかん 2』を含むシリーズ累計が167万部であるとされています。

こうした現象が何を示唆してくれるかというと、書籍に世の中共通の大きな話題を作る力が無くなって来たということでしょう。

既に何年も前から、新刊がベストセラーランキングの上位に駆け上がることが難しくなる一方で、一度ランキング上位になった作品が複数年にわたってランキング上位に留まるような傾向が見られていました。今年はそれが、よりハッキリと分かる形で現われたということです。

テレビが本の話題を取り上げなくなった、メディアに取り上げられても以前ほど本が動かなくなった、ということのほかに、世の中に情報が溢れすぎて自分では選べなくなった、自分の身のまわりの情報に浸るだけでも充分になった、世の中がどうなっているかに関心が無くなった、流行や話題に遅れることを怖がらなくなった、社会全体を包む大きな物語が必要ではなくなった、ということなのでしょう。

これまで、本という形を取って世の中に現われる多様で新しい考え方や物語が徐々に広まって世の中ごとになっていく、それを反映しているものが書籍の年間ベストセラーでした。しかしそれが、限られたトライブから隣のトライブへと伝播していくことが起きづらくなっているのでしょう。

そういう意味では、逆説的ではありますが、今年の年間ベストセラーランキングは、やっぱり世相を現わしているのだと言えそうです。

本屋大賞は『成瀬は天下を取りに行く』が3位と相変わらずの強さを見せました。その続編の『成瀬は信じた道を行く』が日販12位。

「パンどろぼう」シリーズも強いですね。

幸福の科学出版が消えた

もう一つの話題は、幸福の科学出版がランキングから消えたことでしょうか。1991年に『ノストラダムス戦慄の啓示』(大川隆法)が4位にランクイン、一時は上位10位以内に複数冊がランクインする年もありましたが、教祖の死去でそれも途絶えました。

単行本ランキング 11位~20位

10位にランクインした『TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ』は、2021年17位、2022年11位、2023年12位となり、今年ついに10位内にランクインしました。

それと同時に日販ランキングでは『英単語ターゲット1900 6訂版』が17位に。

英語の単語集が2冊も20位以内のランクインするとは、ちょっと記憶にない現象です。円安や日本経済の衰退といった経済環境が学生や社会人に影響しているのかも知れません。

文庫ランキング

文庫ランキングでは、東野圭吾さんの存在感が圧倒的です。10位以内に『白鳥とコウモリ(上)(下)』(幻冬舎文庫)、『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』(光文社文庫)、『透明な螺旋』(文春文庫)、『クスノキの番人』(実業之日本文庫 ※トーハンのみ)とランクインしています。

「文庫化したら世界が滅びる」などと話題になった『百年の孤独』(新潮文庫)は、両ランキングでいずれも8位となりました。

新書ランキング

全読書人の心を掴んだタイトル

新書ノンフィクションランキングの1位を飾ったのは、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)。日本中の本好きの悩みを解決してくれそうなタイトルが秀逸でした。

ビジネス書ランキング

単行本ビジネス書ランキングでまず目につくのはダイヤモンド社の圧倒的な強さです。上位10タイトルのうち半分がダイヤモンド社。各社の敏腕編集者が移籍して来て切磋琢磨する大リーグ状態になっているような印象です。

「頭のいい人」がブーム?

トーハンのランキングでは1位が『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)が1位で、4位に『4 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』がランクイン。職場の人間関係より個人の能力に感心が集まっているとしたら、転職を繰り返すことが当たり前になってきている時代の反映なのか、リモートワークの浸透でコミュニケーション力よりタスク処理能力が重要視されるようになったのか、はたまた社内での人材育成に期待出来なくなったことへの不安の表れなのか……と想像が膨らみます。

一方で、2013年12月に発売『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)、2019年9月発売の『人は話し方が9割 』(すばる舎)が、今でもビジネスモデルに残り続けているしのもすごいことだと思います。

投資の本がランクインすることはよくありますが、『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版 )の強さは、新NISAが始まった今年ならではですね。各社が似たような本を出したはずで、新NISAをキーワードにトーハン運営のe-honで検索すると148件、日販運営のHonya Clubで検索すると188件ヒットします。なぜこの本だけが飛び抜けて強いのか、気になります。

また、新NISAが始まったのは1月ですから、年の前半で大きく売れたのかと思ったのですが、トーハンランキングでは上半期も通年も2位、日販ランキングでは上半期も通年も4位と衰えが見られません。来年の売上はどうなっていくのか、気になります。

ORICONのランキングから見えて来たこと

トーハン、日販のランキングのほかに注目されるのが、ORICONのランキングです。第17回 オリコン年間“本”ランキング 2024の特徴は、推定売上部数が発表されること。

今年注目の動きとしては、単行本、文庫ともに部数が前年を超えていることです。これまで、ベストセラーといえど、売上はほぼ右肩下がりの傾向が続いていました。夢のような嬉しい事態で、集計方法変わってないよね、とオリコン“本”ランキング 調査協力店一覧を思わず確認。

単行本1位『変な家2 ~11の間取り図~』の74万部は、2021年~2023年までの1位を上回っています。それどころか、2位~8位までも前年同位の部数を上回っているのです。

『小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本』は、昨年46万部で総合1位となりましたが、今年なら5位にしかなりません。

4位『大ピンチずかん』は2位→4位とランクをさげながら、42万部→49万部と部数を増やしています。

5位『変な家』も3位→5位とランクをさげながら37万部→42万部と売上増。

6位『変な絵』は5位→6位ながら33万部→35万部。

7位『頭のいい人が話す前に考えていること』は10位→7位とランクアップして28万部→33万部

本屋大賞受賞作は7位(30万部)→3位(54万部)。

では、昨年の出版業界はウハウハだったのでしょうか?

12月25日に配信されたHON.jpの記事「2024年11月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比5.7%減 ~ 出版指標マンスリーレポートより」には、2019年からの書籍推定販売金額のグラフが掲載されていて、流れが一目瞭然です。

2024年の出版業界が一転して好景気に向かってウハウハというイメージは描けません。

オリコンの集計にはAmazonがふくまれているため、通販での書籍購入に大きくシフトしたのかという仮説もあり得る訳ですが、12月13日に発売になった「出版物販売額の実態 2024」ではインターナット出版物販売額が2022年の27,217百万円から2023年には283,490円と初めてマイナスに転じたことが明らかにされています。コロナ禍の2020年には対前年比120.5%の成長だったものが、2021年に106.5%、2022年に102.3%、2023年に98.7%という流れですから、インターネット販売が伸びたからという説は取りにくいかと思います。

となれば、トップの書籍に益々売れが集中するようになり、それ以外が売れない二極化構造が強まってきた、と考えるのが自然ではないでしょうか。

電子書籍ランキング

電子書籍は年間ベストセラーランキングを発表していないプラットフォームが多く、発表の形態もバラバラです。コミックシーモアやauブックパス、eBooksjapanといったサイトはカテゴリ別は発表しているものの、総合ランキングの発表はありません。

以下に挙げている楽天kobo、honto、BookLiveはコミックシリーズのランキング、KADOKAWAが運営するBOOK WALKERは単品のランキングとなっています。

「キングダム」や「呪術廻戦」でも勝てない作品とは?

そんな訳で、同列に並べて論じるのはなかなか難しいのですが、各プラットフォーム事業者ごとに順位が違うのはハッキリ分かります。

特に興味をひいたのはBookLiveです。「キングダム」や「呪術廻戦」といった超人気シリーズでも勝てなかったのが「その天才様は偽装彼女に執着する」という女性マンガシリーズや、「「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます」という私は聞いたこともない少女漫画シリーズだというのは印象的でした。

以上、今年のベストセラーランキングから今年の世相に想像を膨らませてみました。

来年はどんなランキングになるのか、楽しみです。