IT導入補助金で導入支援事業者がITツールを登録するには?

最初に結論

今回は通常枠・SaaS・サブスク商材を題材に説明していきます。ポイントは

ソフトウェア・オプション・役務(コンサル・保守)を分けて登録

業務プロセスのソフトウェアが先行登録で必要

RPAやチャットボットツールは単体では汎用プロセスになってしまう

です。詳しく見ていきましょう。

はじめに

前回までで、IT導入補助金の概要と、IT導入支援事業者の登録方法を紹介しました。今回はITツールの登録方法について説明します。長い記事になりますが、お付き合いください!

チェックする書類

IT導入補助金の導入支援事業者用のITツール登録のための書類を確認しましょう。今回の記事は以下から引用しています。

ITツール 登録要領

https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/r5_touroku_it_tool.pdf

ITツール登録の手引き

https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/r5_manual_it_tool.pdf

ITツール 登録要領の確認

まずは登録要領の本文を確認しましょう。この後、読む手引きは簡素化されていますが、登録要領はきちんと書いてあるのでこちらをまず読み込みます。

重要なところを抜き出していきます。

補助対象外となる経費(全カテゴリで)

ツールの利用料が定められていないものは、補助対象外です

対象外となるソフトウェア

特にソフトウェアの登録の際には以下のチェックが必要です。

以下の赤字のところを読んでおきましょう。

気になるのは(セ)で、

このソフトウェアが補助事業者(申請者)が販売する商品やサービスに付加価値を与えるもの、はNGです。あくまで補助事業者の業務効率化を実現しないといけません

申告すべきもの

いわゆるSaaSは申告が必要のようです。これはネガティブな話ではなく、SaaSを推進したいという意図の上で申告をするようです。

月額課金のSaaSを登録する場合、1年分の価格を登録申請する

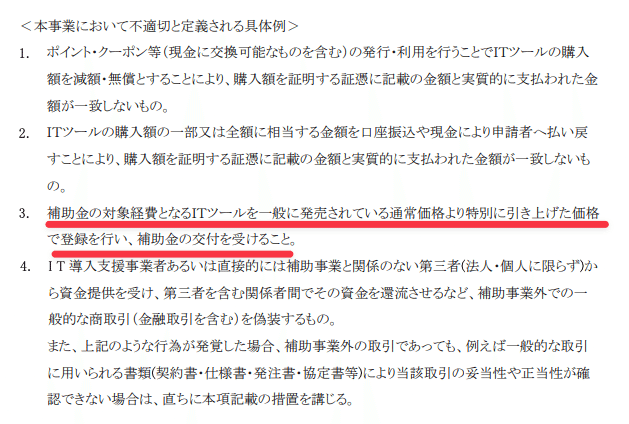

不適切と定義される例

通常価格より高く提供してはいけないです

機能拡張

製品が完成していないもの、一般的に販売されていないものは機能拡張ツールとして登録ができません

導入コンサルティング

交付決定後に発生する詳細設計などの業務が対象になります

導入設定・研修など

今回登録するITツールの導入と関連する設定・マニュアル作成などが対象になります

保守サポート

ソフトウェア、オプションの保守サポートの費用も補助対象になります。SaaS・サブスク商材においては最大2年間(オプションは1年間)が補助対象になります。

登録申請時の留意事項

登録時にソフトウェア・役務などの詳細がわかる資料の提出が必要です!

ソフトはそれぞれ単独で、かつ、役務と組み合わせて登録しないようにする必要があります。すべて個別に登録をしましょう。

またプランごとに登録が必要です。

ITツールの組み合わせで登録すべきプロセスが変わる場合、プロセス・機能・金額を固定するパッケージにする必要があります

サブスクの場合、実績報告の際に、利用期間未満での利用解除を行うと補助金変換の対象になります。

SaaSを登録する場合、加点項目としてクラウド運用していると加点になります

通常枠では、複数の別のプロセスのITツールを組み合わせて申請することが可能のようです(具体的なイメージはなし)。

実績報告の際にITツールと請求書情報が照合できるように明確な名前をつけておくべきです。

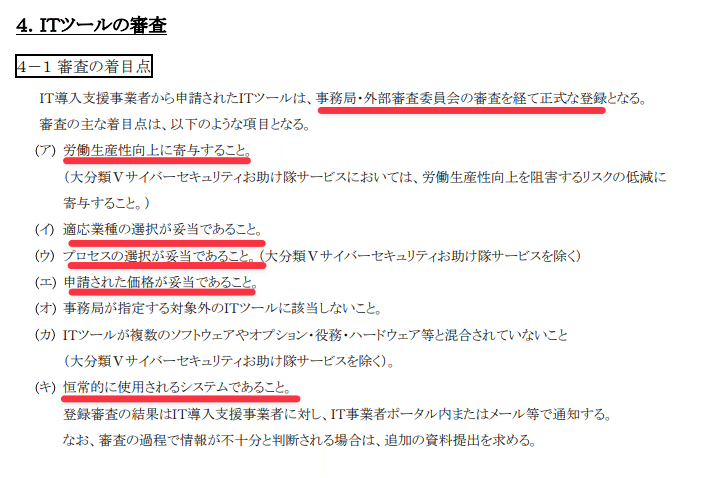

ツールの審査

審査の観点は上記です。一時的に使うツールの場合は、(キ)の恒久的に使用されるツールのところで審査が通らない可能性があります。

ITツール登録の手引き

次に手引きを読んでいきます。実際の登録手順を紹介しながら平易に書いてありますが、登録要領を噛み砕いた上でのポイントが記載されていますのでしっかりチェックしていきましょう。

ITツールの登録要件

ポイントは主に2つで

わかりやすい資料:プロセス・機能・仕様・価格がわかるもの

ソフトウェアに役務・オプションを混在させない

です。

ITツールの先行登録申請について

登録は以下で行います。

登録の際には、

まず先行登録としてカテゴリ1のソフトウェアもしくはカテゴリ10のサイバーセキュリティのITツールを登録することになります。

ITツールは自社で取り扱う代表的なITツールで、汎用プロセスのものはNG

です。特に2つ目の汎用プロセスではない、というところはチェックが必要です。

少し思い出すと、IT導入補助金の通常枠のソフトウェアにおいては、以下のプロセスが定義されていましたので、それに合わせる必要があります。

申請から登録の流れ

ITツール登録の後に審査が行われます。訂正後再申請も可能のようです。

登録とカテゴリ

通常枠のソフトウェアを先行登録した場合、以下のカテゴリのツールを追加で登録できます。

通常枠の登録手順全体像

実際の登録手順において注意することは以下です。特にプロセスおよびカテゴリのところを間違えないようにしましょう。

カテゴリ1のソフトウェア業務プロセスの該当・非該当例

実際に審査をしていただく前に、該当するかの判断ができます。前回も似たような説明をしましたが、さらに噛み砕いて書いてあります。ポイントは

生産性の向上に恒久的に寄与:一時的なものはNG

業務プロセスのどれかに該当する

カテゴリ1のソフトウェア汎用プロセスの該当・非該当例

一方、汎用プロセスでの例です。先ほども伝えたように汎用プロセスは先行登録対象ではないです。何か特定の業務プロセスにあったものを入れないといけません。

RPAやチャットボットは汎用プロセスになります!

アプリ構築費用やRPAのシナリオ作成費用は役務提供になりそうです

オプションの対象

では、ソフトウェアで先行登録ができた前提で、オプションについて見ていきます。ソフトウェアの機能を拡張するもの、として定義されています。

オプションの該当・非該当例

オプションはカテゴリが複数選択されているため、それぞれの該当しているもので対象になっているか確認してみてください。

役務の対象

役務は主にコンサルティング費用・保守費用として計上できる業務の登録が可能です。

役務の該当・非該当例

対象にならないものの代表例として

交付決定前に実施したもの

ITツールと関係ないコンサルティング

補助金の申請代行に関わるコンサル費用

などが挙げられます。確認してみてください。

ITツールの価格

ここからは価格を見ていきましょう。

価格形態の申告:ソフトウェア

今回の例で行けば

サブスクを選択

年額を記入

となります

SaaSタイプの価格の登録例:ソフトウェア

資料の中には、いくつかのパターンで事例が紹介されています。初期費用がかかるもの、かからないもの、ライセンス数で変動するものなどの例がありますので、自社の製品に合わせて検討してみてください。

価格形態の申告:オプション

今までの流れと同じくオプションの価格も登録しましょう。

価格形態の申告:役務

役務も同じく登録しましょう。繰り返しにはなりますが、交付決定前や、ITツールではなく経営全体のコンサル費用は補助金の対象外になります。

SaaSタイプの価格の登録例:役務

こちらにも役務の事例がありますので参考にしてみてください。

申請価格理由書

平均的な市場価格を大きく超える場合は、適正な価格かを示す書類の提出が必要です。これは審査側の独自判断になるようで求められた時に提出するもののようです。

登録フロー全体像

全体像は以下の通りです。

登録済みITツールの情報の変更

基本的に審査が必要になります。情報変更というのは、管理コードの変更とホームページへの掲載有無だけなので、あまり使わないかもしれません。

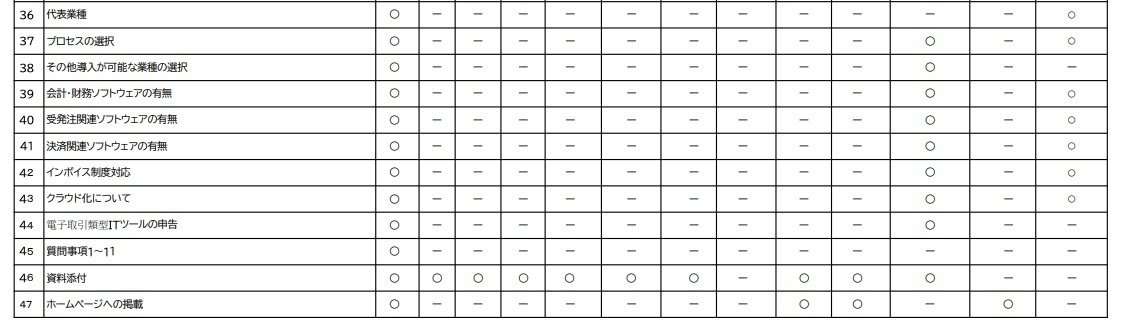

重要:ITツールを登録する際の情報一覧

通常枠での利用の場合は、以下の情報が必要になります。申請前に揃っているかどうかを確認しましょう。

重要:ITツールを登録する際の情報一覧

以前も紹介しましたが、ソフトウェアの組み合わせなどで可能なものが紹介されています。汎用プロセスのソフトウェアだけだと補助金は使えません。

実績報告の注意点

先ほども述べたように、請求書の内容と登録したITツールの対応関係を求められますので、経理処理上、意識しておくと良いと思います。

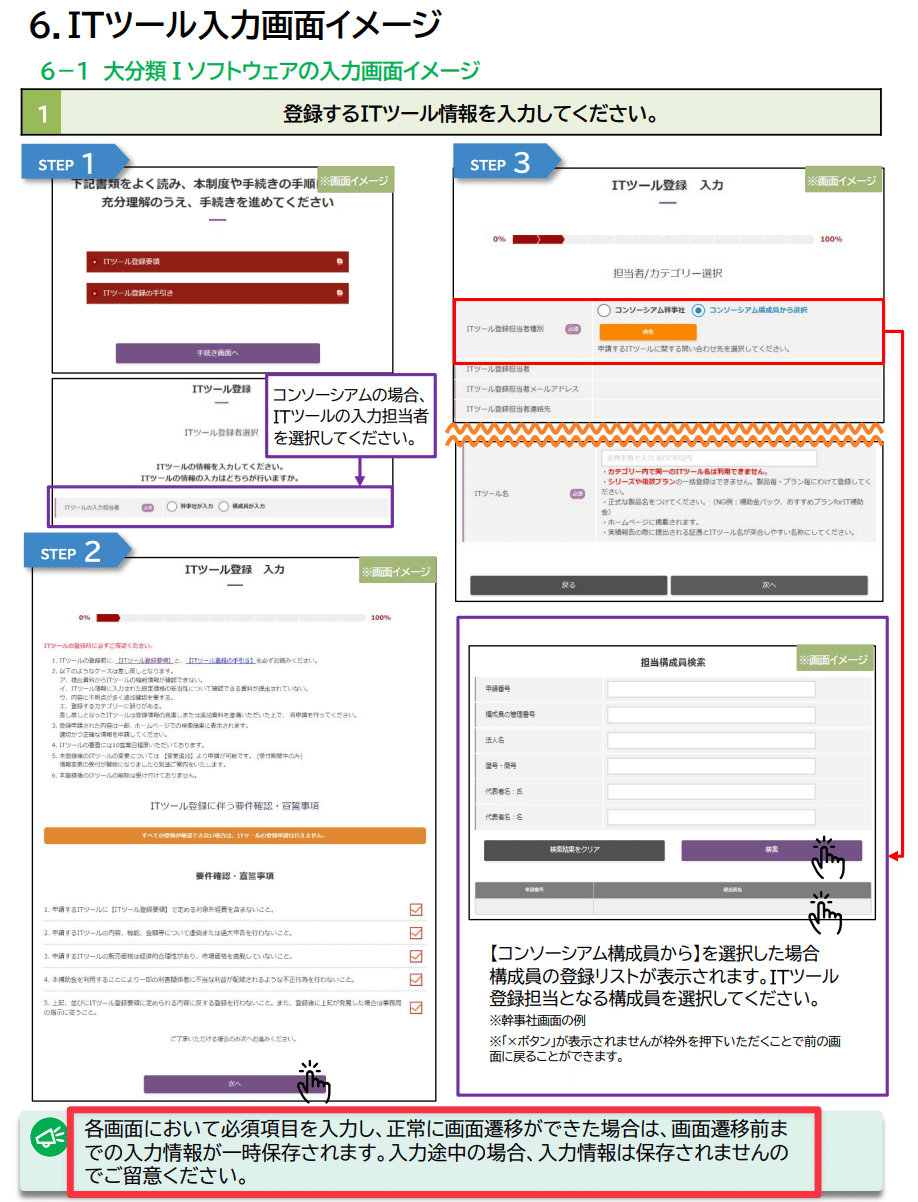

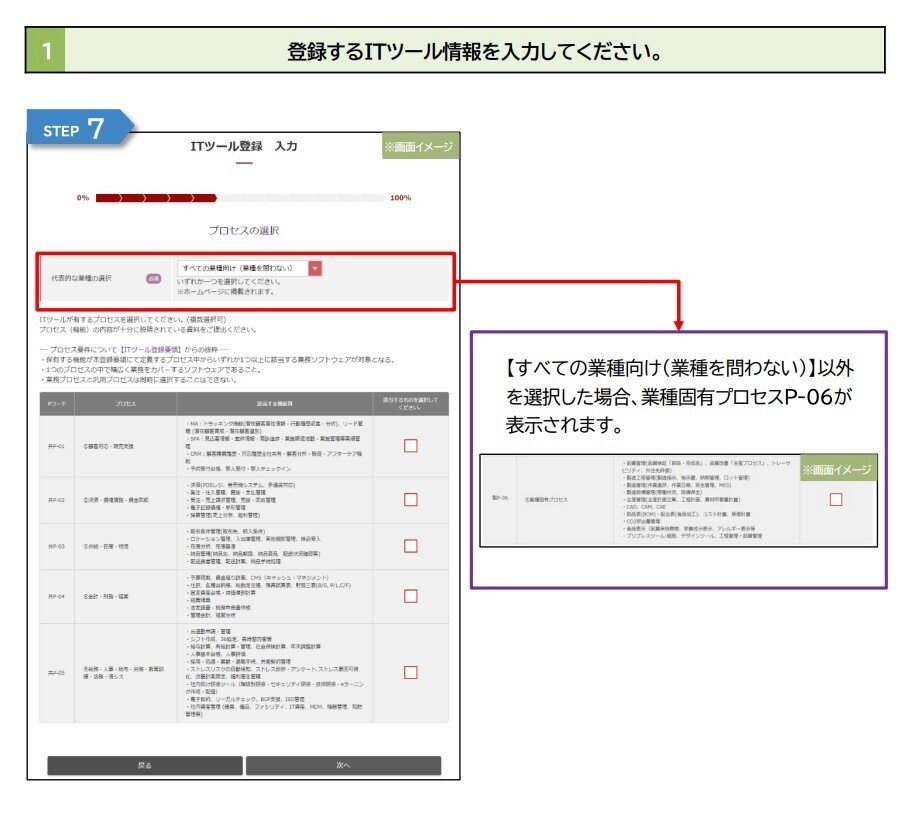

登録のための入力画面イメージ

今まで登録した情報をベースに登録しましょう。

まとめ

今回は、IT導入補助金のITツール登録方法について説明してきました。ぜひ活用して見てください。