『縦の多様性』と『横の多様性』の分断、そして、処方箋

昨年来『分断』ということばが世間を賑わしています。

『分断』の生々しさとして長崎県諫早市の女子高生『山邊 鈴』さんのnoteが秀逸なので、まだの方は是非お読みください

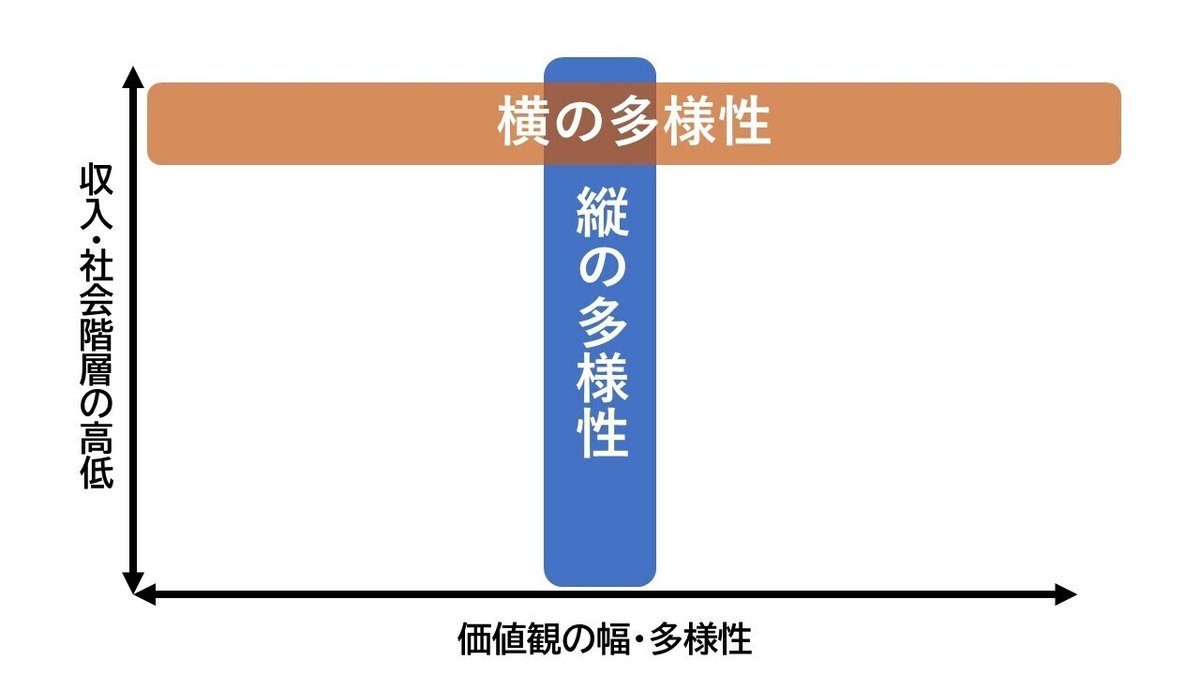

さて、今日は結論から書きます。『多様性』には『縦の多様性』と『横の多様性』があり、その分断が、社会の分断になっていると、私は考えます。

※今日は、割と長文になります。リンク先は必要に応じてどうぞ!

横の多様性・縦の多様性

『多様性』と聞いて、どんな概念を思い浮かべるでしょうか。先日、あるブログが話題になりました。

"普段から「日本には多様性が足りない」とか「LGBTQの受容が足りない」とダイバーシティーあふれる台詞を好んで使う女性の人事部の同僚と最近ランチに行ったところ、どうやら子供を中学受験させることを考えているそうでなんでも都内の私立の女子校に通わせたいそうだ。

理由を聞くと「一緒に学ぶ生徒のレベルが高いからおかしな方向に進まないはず、公立中学なんて変な生徒がいっぱいいるし」と言っていたのだがそこに違和感と偽善性を感じた。

自分の子供をよい教育環境で育てたいという気持ちはもっともだが普段から多様性だのダイバーシティーだのLGBTQだの声高に叫び人々に倫理性を問うている人が自分の子供には本物の多様性や性別の異なる人の交わる公立の共学中学に通わせず均質性の高い一つの性別しかない学費の高い私立学校に通わせるというのはあまりに偽善的だと感じる。"

つまり、『多様性』の意味合いが違っているわけです。『多様性』の意味するところの違いについて、多様性には『縦の多様性』と『横の多様性』があるという概念を、WiL共同創業者兼最高経営責任者の伊佐山元さんが書かれています。

"一般的にオープンイノベーションの現場が意識するのは「横」の多様性だ。

他業種のビジネスパーソンとつながろう、芸術家やスポーツ選手など異分野の人材との交流を増やそう、学際的に様々なジャンルを学んでみよう――。知と知の組み合わせから生まれるイノベーションにとって、自分の専門ではない領域の人との交流は有用だ。個人に置き換えてみても、変化の激しい社会に素早く適応するには、交友関係を広めたり、多趣味に生きたりするのは理にかなっている。

一方で忘れがちなのが「縦」の多様性だ。

自分より若い人、高齢な人、所得の低い人、高い人、持てる者、持たざる者、エスタブリッシュメント(政官財の主流派)、非エスタブリッシュメント――。横の多様性と比べると、縦の多様性を実践するのは意外と大変だ。"

そう、敢えてざっくり言えば、『縦の多様性』とは所得や年齢など、『横の多様性』とは価値観の多様性というところでしょう。

地方は『縦の多様性』、都市は『横の多様性』

さて、地方は、社会階層という『縦の多様性』があるが価値観など『横の多様性』に乏しく、都市は『横の多様性』はあっても『縦の多様性』に乏しいのではないでしょうか。

もちろん、都市と言ってもその中には色んな社会階層が包摂されていますが、ここでは、いわゆるアッパークラスの生活環境を『都市』というラベリングで議論していきます。

実際のところ、日本はそれでも街区ごとの貧富の差が極端な国ではないですが、同じ東京都内であっても『横の多様性文化圏』と『縦の多様性文化圏』はあるように感じますが、議論を簡便にするため、今回は、主語を大きく取ります。

イメージを図にするとこんな感じです。

ものすごく、荒っぽいことを言えば

自分の中学校のクラスメイト・あるいは自分の子どもの中学校のクラスメイトを思い浮かべたとき、7割以上が四年生大学に進学・進学予定であれば『横の多様性文化圏』、4割以下であれば『縦の多様性文化圏』というところが目安と思います。

都心部の私立中高一貫校の多くが、9割以上が大学進学する進路になります。一方、日本全体の大学進学率は約50%、とすると、話を単純化すれば、片一方に90%があれば、もう片一方に10%がなければバランスしません。

『縦の多様性文化圏』

特に有力な私立中高がない地方では、『縦の多様性』を感じる機会は多くなります。同じ学級の中に、地元の公立進学高校に進み、東大や京大に進学する人もいれば、中卒で就職する人もいる。そして、平均すると四大に進学するのは3分の1ぐらい、それらが一学級に集まっている。

初婚年齢も大幅に早かったりします。10代での出産は少数ではあるけれども、目を見張るほどの珍しいことでもない。その一方、4大を出て地元に帰って30代で結婚する人もいる。下手をすると、同じ45歳の同級生の『子ども』と『孫』が、小学校で同じ学年で揃うなんてことがあったりする。そういう『多様性』の幅は大きい。

冒頭紹介したブログの描写です。長崎県諫早市の状況になります。

"小学校には勉強のできる子もいるし、できない子もいた。貧しい家庭の子もいたし、裕福な家庭の子もいた。複雑な環境の子もいた。とにかくさまざまな子がいて、それは社会の縮図のようだった。そこで私たちは、お互いの背景を全く考慮に入れず、ただただ相手を「○○くん」「○○ちゃん」という名前で認識し、手を握っていた。"

しかし、地方は『横の多様性』は少ない。『女に学問をする必要はない』というような典型的な男尊女卑価値観を引きずっていたり、あるいは、勉強が出来ること(及びそれに繋がる興味関心の持ち方)が素直に認められなかったりする。

「あの子の家は貧しくて、苦労してるからえらい。あいつは金持ちで苦労してないからダメだ」とか、「あの子は勉強できないけど、人間的に魅力がある。あいつは勉強できるけど、人間としてクズだ」とかですね。

もちろん、そういう人もいるでしょう。でも、価値観として強調されすぎると、将来的に、『そもそも勉強頑張ることに躊躇がうまれる』という弊害も生まれます。

このあたりの理屈は、前川ヤスタカさんの『勉強できる子卑屈化社会』が生々しく状況を伝えてくれます。

また、趣味関心の幅が狭い、いわゆるヤンキー文化なので、ヤンキー言語で言う『陰キャ』に属する趣味に対する理解が薄い、理解が薄いどころか、蔑視の目線だったりする。

『地域の常識』の同調圧力から外れると、一気に生きづらくなる。

これが地方の『多様性』といえるかと思います。

図にすると、こんな感じです。

『横の多用性文化圏』

では、『横の多様性』はどうでしょうか。ベネッセの記事を引用します。

"高校1年生の段階でハーバード大学やマサチューセッツ工科大学を訪問する「グローバルリーダー養成プログラム」を行います。8日間に渡るボストン研修により、生徒たちは「リベラルアーツ教育」の基礎を体感します。さらに、その後4日間はニューヨークで過ごし、ウォール街、国連、グラウンドゼロの見学を通じて、世界の歴史や平和について考える機会を持ちます。

学校に閉じこもって学ぶのではなく、世界に飛び出すことで、多様性を理解し、グルーバルな社会でリーダーシップを発揮するとはどういうことかを知るのです。こうした活動もあり、現在、同校からハーバード大学大学院に3名、マサチューセッツ工科大学大学院に1名進学し、国連で活躍する卒業生も出ています。"

見事なまでの『横の多様性』です。他にも子どもの頃からバイオリンだったり、バレエだったり、あるいは海外に赴任して海外生活を体験したり、、そんな人がゴロゴロ、少なくとも同じ学校の同級生にはいる、ぐらいの頻度では出会えるという確率です。

一方、『縦の多様性』はどうでしょうか。こういった生活をするためには、その段階で、ある程度の経済力がないといけません。所得階層としては均質化しています。日本の大学進学率が50%ちょっと。でも、この階層の人はほとんど(90%以上は)大学に進学するという偏りは厳然としてあります。

東工大「8・7・6問題」

東工大に「8・7・6問題」というものがあります。平田オリザさんの記事に詳しいです。

"8・7・6とは、学生の、

■ 8割以上が男子

■ 7割近くが関東圏の出身(東工大は大学の質が高い割に関西での知名度が低い)

■ 6割が中高一貫校出身

という現状を指している。こんな偏った学生の構成では、授業をアクティブ化しディスカッションを導入しても、結局、同じような意見ばかりが出てしまう。"

東工大の場合はジェンダーバランスも崩れていますが、6割が中高一貫出身というのは、まさに『縦の多様性』の乏しさ、ではないでしょうか。東京の有名大学の多くが、こういう現状になっており、打開するための『地方枠』や、あるいは『奨学金』などの取組みが始まっています。

実際、私も慶應義塾大学の出身ですが、仲良かった友達(付属校出身)が、学生時代に、『正直、自分たちが恵まれているなんて分からないんだよね、世帯年収1000万円なんて、庶民じゃん。中学の時からまわりがそうだもの。』、そして、別の人は卒業後子どもを抱える年齢になって、『夫婦で年収2000万はほしい。そうじゃないと、子どもの教育資金が出せない』などと言っていたのを今でも覚えています。

同調圧力は田舎だけでなく都会にもある

ところで、同調圧力は田舎だけのものではありません。都会にも同調圧力はあります。これは個人の感覚ですが、例えば、田舎だったら許される比較的早い時期での結婚、妊娠に対する偏見は都会の方が強いと感じます。仮に私立の中高一貫校で16歳での妊娠が分かったら、その騒ぎ方は、地方の比ではないと思います。

そして、高い教育を受けていることは、役割期待の裏返しでもあります。大企業勤務者には大企業勤務者なりの生活様式、スタイル、価値観があり、そこから脱出、ドロップアウトするのは容易ではありません。

"日本の場合はどうでしょう?

皆が一生階段を上り続ける型のキャリアで、年収や役職は上がるけれど、WLBは望めない生活となります。このコースからドロップアウトできるコース設計はなく、選ぶとすると極端に低待遇な非正規雇用しかありません。"

そして、このような制度設計は、マインドにも影響を及ぼします。

東大卒日経記者、そして、現在ではフリーのジャーナリストとして活躍する中野円佳さんは、著書『育休世代のジレンマ』の中で、高学歴女性の「男並みの働き方や社会的地位獲得への競争意識」を『マッチョ志向』と呼んでいます。

そして、あとがきでは、自らも当事者としての心境を以下のように吐露しています。

"そもそも大企業の総合職なんか、世の中の超少数派であって、そういう世界の狭いくだらない競争社会を降りることを大問題みたいに取り上げることが間違っている、というのもまっとうな意見だと思う。しかし、それでも、そこには悔し涙があると私は言いたかった。"

もちろん、これは『女性が男性と対等ではないという現実』に対する吐露だと思いますが、そもそも、男性であっても女性であっても、職業(平たい言葉で言えば就職と昇格昇給)を通じての『社会的地位獲得』が重要な社会だからこそ、『そこから降りるのが悔しい』ということになるのだと思います。

仮に、高学歴男性も『降りる』ことが普通であれば、女性側も『降りる』ことが受け入れやすくなると思いますが、現実はそうではなさそうです。そもそも、『変わる』ではなく、『降りる』という表現が用いられること自体に、『競争社会から抜け出す』ことへの心理抵抗が現れているともいえるでしょう。

この「降りること自体の自己肯定感低下がものすごい」ことが、『縦の多様性のなさ』であり、これは、ひいては、女性活躍の阻害要因にもなっています。

最近でこそ、テレワークなど、地方移住を勧奨する動きも見られてはいます。それでも、地方移住や製造業の現場職に向かうことは、Wantedlyやnoteなどで「地方のものづくりを再生する」とか、「これからの地球のために農業が大事だ」など、志を掲げて、エクスキューズを必要とする進路、「せっかく良い大学出ているのに、何でそんな進路に行くの?」と、進みづらい進路ではあることは否めません。

要するに、都会は、「乗った(乗せられた)レールから降りる選択肢がなく、その選択を採ると経済面だけでなく、マインド的にも大きなエネルギーがいる」社会ではないかと感じます。

それぞれに見えない多様性

では、地方の人が意識できる『多様性』とは、どの程度でしょうか。

先ほど、『横に外れると地方では生きづらい』と書きましたが、逆に言えば、そのギリギリ範囲にいくまでであれば、『変わった人』ぐらいで納めてもらえる。イメージとしてはこういうところでしょうか。

バリバリキャリアの女性でも、例えば『実家から通う』とかエクスキューズがあれば『まあ、あそこのお嬢さんはおてんばだから』みたいな感覚で大目に見てもらえる、というと実感がわくでしょうか。

それに対して、『横の多様性』グループが意識できる多様性にも偏りがあるように感じます。シンプルに言えば『貧困層』『ジェンダーマイノリティ』『難民・途上国の方』など、『トピックとして上がりやすい弱者』は、可視化されるの、見えやすいと言うことになります。

『横の多様性』グループの視野に入っている世界を図にするとこうなります。

ご覧の通り、真ん中がすぽっと抜け落ちます。確かに、貧困層やジェンダーマイノリティの方など、社会福祉の枠組みでは決して無視してはいけないですし、社会全体として視野を配り、福祉の手を行き届かせなくてはいけないと思います。

しかし、『分断』を理解するには、『多数派』『普通の人』にこそ目を向ける必要があります。そして、それぞれの多様性を重ね合わせるとこうなります。

これが、分断の構造です。『分断』の解消には、青色ゾーンの人は青の幅を広げていくこと。

そして、黄土色ゾーンの人、多くは都会に住むリベラル志向の強い人たちが分断を理解するには、『目立つ弱者』ではなく、この青の面積の大きい『普通の人』のところをイメージできるか。

例えば、

『39歳、男性、高校卒業後専門学校卒、友人の先輩の会社を紹介で勤務。年収額面450万+配偶者のパート110万。24歳で結婚、現在、受験を控えた中3と小5の子供がいる。中3の方は受験ではなく、部活で県大会まで行ったので推薦で地元の商業高校がほぼ決まっている。自宅は、一部実家の援助で、実家と同じ小学校区内の建売住宅をローンで購入。仕事以外では、地元町内の消防団をやっていて、消防団の会合後、中学の同級生のシンママがやっている飲み屋での飲み会が息抜き。最近、消防団の先輩が市議会選挙に出るとかいうので、選挙を手伝わされた。』

みたいなストーリーが、自分の交友関係の中において、リアルに手中に入るかどうかということでしょう。

『リベラルの敵はリベラルにあり』の著者倉持麟太郎氏は、書中で

"アイデンティティ・リベラリズムは、権利を制約されている特定の集団を「弱い」集団として特別の配慮をしようとするが、「弱い集団」間の利害調整や、「弱くない」集団への配慮に欠ける。" (太字追記)

と、指摘していますが、まさに『弱くない普通の集団』を意識できるかどうかが、『分断解消』の鍵となるでしょう。

知らない世界を意識し始めた人たち

さて、この分断に意識を持ち気づいている人も、出始めています。むしろ、多くの人がそうではないでしょうかとおもいますが、ここでは、noteを2つほど紹介します。

一つは帰国子女のみゃびぽけさんのnote

"サウジアラビア、インド、パキスタン、ノルウェー、韓国、台湾、中国、アメリカ、イスラエル・・・そしてもちろん日本。

ぱっと思いつくだけでもこれだけ。多いともいえないが、少なくない人とコミュニケーションをとったことがあります。

でも、私は「多様性」のある環境の中では暮らしたことがないと思っています。

だって、みんなバックグラウンドは似たようなものだから。"

もう1つは近未来予想図編集部さんのnoteです。

"自分の子供を小学校or中学校から私立に入れたら「土産物店の人たち」的な人たちとほとんど接することなく生きていく可能性があり、そしたら民草への想像力が足りないNewspicks的大人になってしまうのかもしれないと思ってハッとしました。"

なぜ分断が起きるのか

では、この重なりあわなさが『分断』にまでなってしまうのはなぜでしょうか。

そのヒントが徐東輝(とんふぃ)さんのnoteに書いてあります。

”実験の内容は、人は、自分から何ホップ先の人々が興味関心を持つニュースまでであれば、満足度を下げずに読む・触れることができるかを研究するものでした。結果は、3ホップ先(自分の友人の友人の友人)の人々が興味関心を持つニュースまでは満足度を下げずに楽しむことができるということがわかりました。

つまり、人々は3ホップ先までの人の興味関心には寄り添え、あるいは彼らに想像力や共感を持つことができるということです。”

もう、ここに書いてあることがすべてで、お察しの通りですが、分断というのは、『多様性が重ならない』ことで、3ホップの範囲に相手が入ってこないため、互いに共感や想像力が働かない、ことなわけです。

都市と地方の人間関係的距離が離れすぎて、3ホップでは交わらなくなってしまった(元々交わっていなかったのかもしれませんが)。そして、概ね都市はリベラル志向、地方は保守志向が強いので、リベラルと保守が大きく引き裂かれる『分断』になっている。

であれば、『分断』を解決して行くには、『日頃の人間関係の3ホップの中に、意識的に分断相手を取り入れる』ということが解として見えてきそうです。

分断を解消するためのアートの力

『3ステップ』の中に『横の多様性文化圏』も『縦の多様性文化圏』も、両方を入れていくためにどうすればいいか。

その解決策を、 ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロさんが述べています。

"ブレグジットにしても、トランプ主義の台頭にしても、中には半分ジョークを交えながら、「この世には本当にバカがいるもんだ」と怒る人もいます。しかし、私たちはその先にあるものを考えないといけません。そこで起こっている重要なことに気がつかないといけないのです。

俗に言うリベラルアーツ系、あるいはインテリ系の人々は、実はとても狭い世界の中で暮らしています。東京からパリ、ロサンゼルスなどを飛び回ってあたかも国際的に暮らしていると思いがちですが、実はどこへ行っても自分と似たような人たちとしか会っていないのです。"

と、『横の多様性』の裏にある世界の狭さを指摘し、

”私は最近妻とよく、地域を超える「横の旅行」ではなく、同じ通りに住んでいる人がどういう人かをもっと深く知る「縦の旅行」が私たちには必要なのではないか、と話しています。自分の近くに住んでいる人でさえ、私とはまったく違う世界に住んでいることがあり、そういう人たちのことこそ知るべきなのです。”

横ではなく、縦への関心の必要性を説かれています。

そして、

"小説であれ、大衆向けのエンタメであれ、もっとオープンになってリベラルや進歩的な考えを持つ人たち以外の声も取り上げていかなければいけないと思います。リベラル側の人たちはこれまでも本や芸術などを通じて主張を行ってきましたが、そうでない人たちが同じようにすることは、多くの人にとって不快なものかもしれません。

しかし、私たちにはリベラル以外の人たちがどんな感情や考え、世界観を持っているのかを反映する芸術も必要です。つまり多様性ということです。これは、さまざまな民族的バックグラウンドを持つ人がそれぞれの経験を語るという意味の多様性ではなく、例えばトランプ支持者やブレグジットを選んだ人の世界を誠実に、そして正確に語るといった多様性です。"

その解決策を、芸術の立場から述べられています。

では、その主体者になるのは誰か。

私は、『横の多様性の世界』も『縦の多様性の世界』も両方が分かっている人が、これからの社会の分断解決においてでキーを握ると思います

つまり、この二つの色が重なったところにいる人。

『横の多様性の世界』も『縦の多様性の世界』の両方に属するような経歴を持ち、それぞれの様子をリアリティーを持って把握できて、そして、互いの状況をそれぞれに分かるように言語化することができる人。

このゾーンの人が、政治・言論の場であったり、経済・企業活動の場であったり、あるいは芸術の場であったり、そういった場において、両方の社会をつなぐ動きを、リーダーシップを持って意識的にできるかどうか。

そこに、これからの社会が『分断』になるのか『融和』になるのかがかかっていると思います。

いいなと思ったら応援しよう!